- •Киевская государственная академия водного транспорта

- •Курсовая работа

- •Глава 1. Штурманское описание выбранного участка судоходного пути.

- •Глава 2. Маневрирование судном на выбранном участке судоходного пути.

- •Глава 3. Обеспечение безопасности плавания и охрана окружающей среды на выбранном участке судового пути.

- •Глава 1. Штурманское описание выбранного участка судоходного пути.

- •1.1. Навигационно-гидрографическое описание выбранного участка судоходного пути. Общие сведения

- •Затоплені поселення

- •Порты, пристани, убежища

- •Путевая и гидрометеорологическая информация

- •1.2 Гидрометеорологические условия плавания на выбранном участке судоходного пути. Ветровой режим.

- •Волнение.

- •Туманы.

- •Колебания уровня воды

- •1.3 Штурманское описание выбранного участка судоходного пути.

- •Глава 2. Маневрирование судном на выбранном участке судоходного пути.

- •2.1 Маневрирование судном при движении на прямолинейных и искривленных участках судоходного пути.

- •2.2. Принцип маневрирования судном при прохождении перевалов и перекатов по и против течения.

- •2.3 Решение маневренной задачи по заданию преподавателя.

- •Глава 3. Обеспечение безопасности плавания и охрана окружающей среды на выбранном участке судового пути.

- •Общий порядок движения судов на выбранном участке судоходного пути при нормальной видимости.

- •3.2 Общий порядок движения судов на выбранном участке судоходного пути при ограниченной видимости.

- •3.3. Правила обгона и расхождения судов.

- •3.4. Применение правил плавания на выбранном «сложном» участке судоходного пути в условиях нормальной и ограниченной видимости.

- •6.20 Составы судов

- •6.21 Плавание вблизи плавучих средств, выполняющих работы, и судов, севших на мель или затонули, а также судов, лишенных в возможности управляться

- •3.5. Действие в аварийных ситуациях и предотвращение загрязнения окружающей среды с судов.

- •Список использованной литературы.

Глава 2. Маневрирование судном на выбранном участке судоходного пути.

2.1 Маневрирование судном при движении на прямолинейных и искривленных участках судоходного пути.

Общая характеристика условий плавания. Судоходные каналы подразделяются по назначению — на соединительные, обходные и подходные; по форме продольного профиля — на открытые и шлюзованные; по способу питания водой — на самотечные и с искусственным питанием; по форме поперечного сечения — на прямоугольные, ложбино-образные, трапецеидальные и полигональные; относительно поверхности земли — в выемках, в полувыемках, в насыпях и в полунасыпях. Эти разновидности каналов должен учитывать судоводитель при плавании, так как они оказывают определенное влияние на организацию движения и управляемость судов.

Например, соединительные и обходные каналы, как правило, имеют габаритные размеры, обеспечивающие двустороннее движение судов, а подходные — в большинстве случаев только одностороннее движение. По каналам с открытым продольным профилем и самотечным питанием плавание судов менее сложно, чем по шлюзованным каналам с искусственным питанием, на которых, кроме сложностей при прохождении шлюзов, судоводителю приходятся учитывать влияние течения, создаваемого насосными станциями. При ложбинообразной форме поперечного сечения канала опасно плавание вблизи его берегов, особенно при расхождениях и обгонах, из-за возможных посадок судов на мель (на откосы). При трапецеидальной форме канала возможны оползни, приближение к которым вызывает рыскливость судов. Каналы, находящиеся в выемках и полувыемках, защищают суда от действия боковых ветров, а в насыпях и полунасыпях — усложняют их движение из-за возникновения под действием ветра дрейфа.

От реки в естественном состояний канал отличается искусственными берегами, меньшими шириной и извилистостью, одинаковыми глубинами, незначительным течением, которое обычно учитывают при вынужденной остановке судов и составов. Участки с подводными прорезями наиболее неблагоприятны для судоходства, так как приближение к кромкам прорези приводит к рыскливости судов и составов. Участки с естественным руслом и берегами имеют почти такие же условия плавания, как и шлюзованные реки.

Движение судов по каналам усложняется из-за наличия шлюзов, аварийных и заградительных ворот, паромных переправ, подводных и воздушных переходов, других гидросооружений.

При расстановке навигационных знаков, а также определении берегов (правый, левый) учитывают условно принятое направление течения, установленное местными правилами плавания. Например, на канале имени Москвы направление течения принято от Большой Волги к Москве, на Волго-Балтийском канале — от устья реки Вытегры к Череповцу, на Волго-Донском канале имени В. И. Ленина — от Волги к Дону:

Движение судов и составов по каналам должно быть организовано так, чтобы исключить их встречи и расхождения на затруднительных для судоходства искусственных участках, а также не допускать скопления судов у причальных стенок и длительного ожидания ими шлюзования.

Одним из основных требований для обеспечения безопасного плавания является соблюдение судоводителями установленных скоростей при движении по искусственным участкам канала. Ограничения скоростей для водоизмещающих судов обоснованы несколькими причинами: разрушением откосов и ложа канала под влиянием работы движителей и судовых волн; возрастанием волнообразования и рыскливости судов; возникновением сил присасывания и отталкивания при движении вблизи откосов канала; более интенсивным, чем на глубокой воде, проявлением воздействия гидродинамических сил при расхождениях и обгонах судов и при движении мимо стоящих у откосов или причалов судов; увеличением динамической просадки судов и дифферента на корму.

Для каждого проекта водоизмещающих судов установлены допустимые скорости, превышать которые категорически запрещается. Суда, для движения которых по каналу установлены одинаковые скорости, не должны обгонять одно другое.

Управление судами. При отсутствии встречных судов крупнотоннажное судно ведут по середине канала или с, незначительным смещением от осевой линии вправо. В светлое время суток положение судна относительно оси канала определяют делением ширины последнего пополам с таким расчетом, чтобы траверзные расстояния с обоих бортов до урезов были одинаковыми. Проведенными исследованиями установлено, что судоводитель замечает смещение судна в ту или другую, сторону от оси канала, если оно превышает примерно 5% ширины канала. В темное время суток движение по оси канала определяется по перспективным линиям парных береговых путевых огней.

Во время движения по прямолинейным участкам не следует часто и резко перекладывать руль, так как при этом судно будет приближаться то к одному, то к другому берегу, что может привести к явлению присасывания или навалу на откос канала. При малейшем отклонении от оси канала без промедлений перекладывают руль на небольшой угол. При большом отклонении от оси канала ход убавляют или останавливают судно, а на двухвинтовых судах останавливают тот движитель, который расположен со стороны берега, к которому приблизилась корма судна.

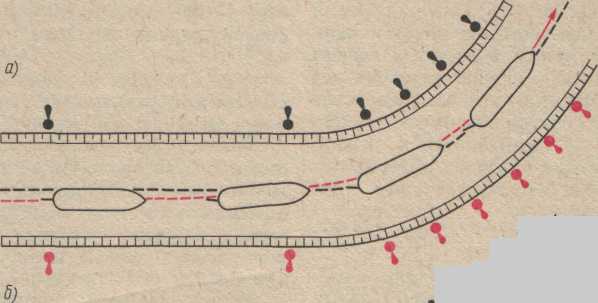

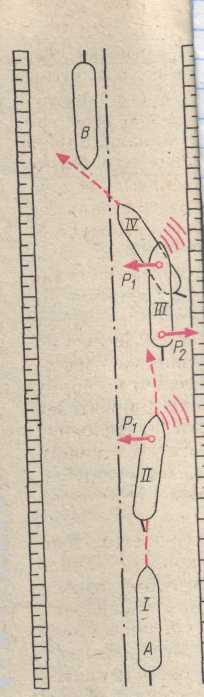

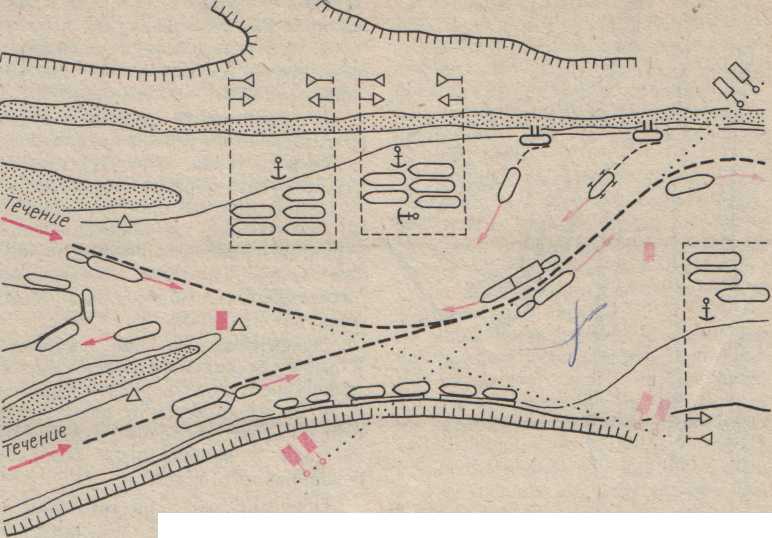

Рис.1. Схема проводки судов по

криволинейным участкам канала.

На криволинейных участках канала одиночное судно (рис. 1) следует вести на небольшой скорости с таким расчетом, чтобы радиус циркуляции был примерно равен радиусу поворота судового хода и при этом исключалась раскатка кормы на вогнутый берег. Управление скоростными судами на каналах затруднено из-за небольшой ширины судового хода и интенсивности движения других судов и составов. Поэтому скоростные суда должны двигаться ближе к середине судового хода, а судоводители быть готовыми в любую минуту принять правильное решение для расхождения с другими судами, когда для движения скоростного судна остается узкая полоса судового хода. При возникновении сомнения в правильности выбранного курса для расхождения необходимо немедленно перейти на умеренную скорость, а судну на подводных крыльях — к движению на корпусе и продолжать движение только после полной уверенности в безопасности расхождения. Крупнотоннажные суда, двигаясь даже на небольшой скорости, создают волнение, которое может сбить скоростное судно с курса. При движении в одном направлении скоростные суда не должны следовать в кильватер другим судам.

Так как искусственные участки канала пересекаются большим числом подводных кабельных переходов, отдача якорей, лотов, цепей-волокуш и остановка судов и плотов на них не разрешается, за исключением случаев, когда возникает угроза аварии.

Стоянка судов на канале допускается в его уширениях. На искусственном участке канала баржи ставят у берега в один пыж, каждую баржу надежно учаливают тросами с носовой и кормовой частей. Судно должно проходить мимо стоящих у берега и причалов судов на минимальной скорости.

Во время стоянки судна на якоре в тумане на искусственном участке канала необходимо, следить за возможными течениями от насосных станций и колебаниями уровня воды, которыми судно может быть смещено с первоначального места стоянки и развернуто поперек русла канала.

Учет гидродинамических явлений при движении судов и составов. Условия плавания крупнотоннажных судов и составов по каналам в основном можно приравнять к условиям плавания по мелководью. Однако каналы имеют примерно одинаковые глубины, относительно крутые откосы берегов и узкие русла.

Рассмотрим особенности управления судном при движении по искусственному участку канала. При следовании по середине или ближе к середине канала скорости обтекания водой обоих бортов корпуса одинаковы и движение судна устойчиво. Движение неустойчиво, если крупнотоннажное груженое судно с большой осадкой идет на большой скорости. В этом случае возникающие впереди и сзади корпуса системы поперечных и расходящихся волн, просадка судна, дифферент на корму и волны от работающих движителей резко возрастают, что в условиях ограниченных ширины и живого течения канала ухудшает управляемость, особенно удержание судна на прямом курсе.

![]()

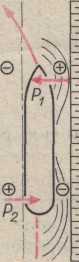

Уменьшить рыскливость можно путем немедленного снижения скорости и перекладки руля на борт в противоположную зарыскиванию сторону. Чем больше осадка судна, тем большее расстояние должно выдерживаться между его корпусом и откосом, так как основной причиной отрыскивания судна от откоса канала является нарушение симметрии обтекания его водой. По этой же причине происходит отрыскивание судов в сторону уширения канала (рис. 2, б).

Очень сложно управлять судами при встречном движении на искусственных участках каналов.

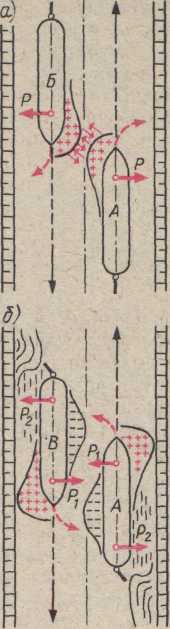

Рис. 2. Схема отрыскивания судна (« + » зона повышенного давлений, «—» зона пониженного давления):

а — при приближении к откосу канала; б — при прохождении уширения канала; Р1, Р2 — силы давления соответственно в носовой и кормовой частях судна

В процессе расхождения необходимо учитывать влияние на управляемость одновременно двух групп гидродинамических сил, возникающих между каждым судном и откосом канала (рис. 3) и между судами (рис. 4).

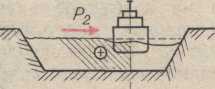

Рис.

4. Схема гидродинамических явлений,

возникающих в процессе расхождения

судов на канале(«+») зона повышенного

давления, «-» зона пониженного давления

Рис.

4. Схема гидродинамических явлений,

возникающих в процессе расхождения

судов на канале(«+») зона повышенного

давления, «-» зона пониженного давления

Судно А перед расхождением с судном В левыми бортами (см. рис. 3, положение І) должно уклониться вправо по ходу. Приближаясь к откосу, под действием гидродинамической силы Р1 (положениеІІ) оно стремится отрыскнуть носовой частью в сторону оси канала. При дальнейшем движении параллельно откосу канала на близком от него расстоянии (положение ІІІ) под действием силы Р2 возникает явление присасывания кормы к берегу, при этом пара сил Р1 и Р2 вызывает появление вращательного момента, который бывает настолько велик, что судно может потерять управляемость и зарыскнуть в сторону встречного судна В (положение ІV), создавая опасность столкновения.

В момент сближения носовых оконечностей судов (см. рис 4, а) между скуловыми частями корпусов образуется зона повышенного гидродинамического давления, вследствие чего возникает сила отрыскивания одного судна от другого Р. Для удержания судов на прямолинейном курсе в данном случае необходимо перекладывать рули в сторону встречного судна.

В процессе дальнейшего движения, когда носовая оконечность каждого судна окажется примерно на траверзе миделя другого судна (см. рис. 4, б), произойдет перераспределение гидродинамических сил давления. Со стороны внешнего борта каждого судна давление Р на скуловую часть другого судна больше, чем с внутреннего, так как у миделя каждого судна образуется зона пониженного давления. Вследствие разности давлений каждое судно устремится носовой оконечностью в сторону миделя встречного судна. Это явление усиливается от воздействия сил Р1 и Р2. В этом случае необходимо своевременно переложить рули судов в противоположные стороны и не допустить столкновения. Воздействие гидродинамических сил и моментов сил на суда в процессе их расхождения изменяется по характеру и интенсивности в зависимости от положения одного судна относительно другого и относительно берега. Поскольку эти силы проявляются тем слабее, чем меньше скорость судов, одним из основных требований для безопасного их расхождения является заблаговременное снижение скорости судов, которое необходимо начинать до обмена сигналами на расхождение на расстоянии примерно 2 км, иначе к моменту расхождения встречные суда не будут двигаться с безопасной скоростью.

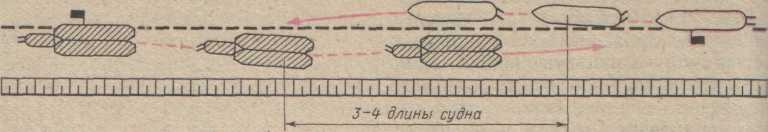

Обменявшись сигналами на расхождение, встречные суда должны двигаться таким образом, чтобы их левые борта находились ближе к оси канала (рис. 5). Когда же расстояние между встречными судами сократится и будет равно примерно трем-четырем значениям их собственной длины, они должны уклониться на требуемое для расхождения безопасное расстояние между их бортами. В этом случае уклонение от оси канала будет кратковременным, путь судна не будет иметь курса, параллельного откосу канала, а эффект отрыскивания от откоса будет незначительным.

Рис. 5. Схема расхождения судов на канале.

Скорость при расхождениях должна составлять не больше 70% допустимой скорости, установленной местными правилами плавания для данного канала, так как сумма моментов гидродинамических сил, оказывающих воздействие на корпуса судов на больших скоростях, может оказаться больше момента рулевых сил, и тогда суда могут потерять управляемость.

При расхождении после уклонения судов от оси канала рекомендуется работа одного движителя, расположенного со стрежневой стороны. Движитель, расположенный ближе к берегу, следует остановить. В этом случае отсос воды со стороны берегового откоса, к которому подошло судно, уменьшится и симметрия обтекания корпуса водой почти не нарушится. Действие гидродинамических сил на управляемость судов при расхождении в канале, а также при приближении к его берегам проявляется значительно сильнее, чем на реке, из-за ограниченной ширины канала и большей крутизны береговых откосов.

При расхождении буксируемых составов не следует резко изменять режим работы их движителей, так как ослабление буксирного троса может привести к самопроизвольному уклонению состава в ту или другую сторону. Нельзя также резко уклоняться к откосу, так как баржи первого счала приблизятся к нему и будут отрыскивать в сторону встречного судна. Ликвидировать сближение барж с встречным судном и выровнять передний счал вдоль берега можно кратковременным увеличением скорости буксировщика. Не следует допускать расхождений и обгонов крупнотоннажных судов на крутых криволинейных участках канала.

Очень сильно проявляются гидродинамические силы присасывания при обгоне. На искусственных участках канала к обгону рекомендуется прибегать в исключительных случаях, когда, скорости двух судов или составов с учетом установленных ограничений слишком неодинаково или когда обгон диктуется необходимостью. Нельзя совершать обгоны в местах, запрещенных местными правилами плавания.

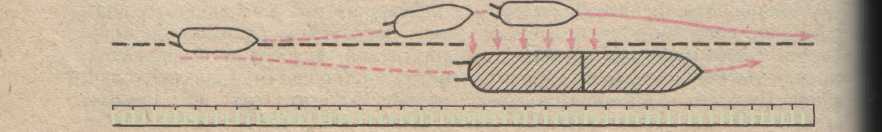

При обгоне судном с небольшим водоизмещением судна с большим водоизмещением (рис. 6) необходимо учитывать, что небольшое судно подтягивается (присасывается) к большому. Наибольший момент гидродинамических сил на корпусе обгоняющего судна возникает во время прохождения его носовой части участка от кормы до миделя обгоняемого судна. Для уменьшения этого момента необходимо уклоняться от оси канала на расстояние не более длины корпуса. Скорость обгоняемого судна должна быть снижена до минимально допустимой, а скорость обгоняющего судна не должна превышать скорости обгоняемого более чем на 30%. Во время обгона обгоняющему судну не следует резко увеличивать скорость, так как это приведет к его рыскливости и потере управляемости.

Рис. 6. Схема обгона судна на канале.

Управление судами при ветре и при прохождении заградительных ворот и паромных переправ. При движении по искусственным участкам канала в ветреную погоду, особенно при боковых ветрах, управление судами значительно усложняется. С уменьшением их скорости увеличивается сила отрицательного воздействия ветра на управляемость. Поэтому суда (при отсутствии встречных судов) рекомендуется вести с некоторым уклонением на наветренную сторону, а при появлении встречных судов готовиться к расхождению заблаговременно, выбирая безопасную скорость, при которой дрейф под действием ветра был бы наименьшим.

Определенные трудности для движения судна и особенно состава создают аварийно - ремонтные заградительные ворота и канатные паромные переправы. Правилами плавания запрещается расхождение и обгон судов в местах их расположения, так как ширина канала в районе заградительных ворот небольшая и существует опасность навала судов на их конструкции, а также на паромы и припаромники. Пропуск судов мимо этих сооружений регулируется светофорами.

Судоводители должны обращать внимание на течение, которое возникает во время работы водонасосных станций при перекачке воды из бьефа в бьеф. Обычно эти станции располагаются рядом со шлюзами. Вода к ним подается по деривационным каналам, создавая в районе их расположения в нижних бьефах затяжные течения, а в верхних бьефах свальные течения. Кроме того, при работе насосных станций и одновременном наполнении камеры шлюза в верхнем бьефе возникает циркуляционное движение воды. Так как скорость судов при подходе к шлюзам обычно снижается, эти течения могут сбивать суда с курса.

Прохождение рейдов портов и затонов. После завершения всех мероприятий по подготовке к рейсу, получения разрешения на выход в рейс и выполнение маневров по отвалу от причала или снятию с якорной стоянки судно или состав выходит на судовой ход.

При движении по рейду вахтенные начальники судов и составов должны руководствоваться местными правилами плавания. Условия прохождения рейдов определяются прежде всего интенсивностью судоходства. В местах расположения рейдов, у причалов происходит движение транспортных, местных, рейдовых, вспомогательных, маломерных и других судов (рис. 7). На акваториях рейдов обычно выполняются маневры по формированию и расформированию составов, подход судов к причалам и отправление от них, постановка судов и составов на якоря и снятие с якорей. Особую сложность представляет собой проводка судов по рейдам в темное время суток, когда ориентировка затруднена из-за большого скопления посторонних береговых и судовых навигационных огней. Все это создает повышенную трудность для судовождения и требует от судоводителей усиленного наблюдения водной поверхностью с целью своевременного обнаружения стоящих и движущихся по рейду судов для предупреждения столкновений ними.

При выходе на судовой ход с рейда и от причала судам и составам всех типов необходимо учитывать силу и направление ветра и течения, так как под их воздействием возможен дрейф судов с мест стоянок на судовой ход, а также навал идущих судов и составов на стоящие на рейде и у причалов суда. Эти обстоятельства обязывают судоводителя следовать по рейду с безопасной или умеренной скоростью. Одновременно необходимо периодически извещать другие суда по УКВ радиосвязи о своем движении.

Во время следования по акватории рейда вахтенный начальник должен сосредоточить внимание на других, движущихся или маневрирующих судах, своевременно согласовывая с ними по УКВ радиостанции свои действия и обмениваясь отмашками, безотлучно находиться у пульта управления судном и быть всегда готовым к тому, чтобы предотвратить возникновение аварийной ситуации.

Одиночные крупнотоннажные суда при движении вдоль причалов и дебаркадеров, у которых стоят ошвартованные суда, должны проходить мимо них на минимальной скорости для предупреждения обрывов швартовных тросов и разрушения сходней. При движении по рейдам одиночных водоизмещающих судов и составов обгон, как правило, не допускается. Поэтому при движении в одном направлении такие суда и составы должны соблюдать между собой безопасную дистанцию с учетом тормозного пути при данной скорости.

Управление скоростными судами при движении по рейду и выходе на судовой ход имеет следующие особенности: большая скорость в момент движения на корпусе при разгоне и после выхода на крылья требует от судоводителя максимального внимания к окружающей обстановке и быстрой реакции на действия других, идущих по судовому ходу и маневрирующих на рейде судов и составов; при необходимости движения на корпусе мимо стоящих у причалов судов нужно выдерживать наибольший интервал по траверзу для предупреждения обрывов тросов и падения сходней; при прохождении мимо стоящих на рейде несамоходных судов нужно проявлять повышенное внимание к возможному неожиданному выходу из-за этих судов мотоботов и шлюпок с подвесными моторами на судовой ход.

Судоводители всех типов судов и составов должны учитывать, что рейды, грузовые и пассажирские причалы, затоны находятся не только в границах портов, но и за их пределами, в основном вблизи портов и населенных пунктов. Поэтому при подходе к участкам пути, где находятся рейды, причалы, затоны, а также места добычи нерудных материалов и бункеровки судов нефтепродуктами, судоводители должны принимать повышенные меры предосторожности, своевременно переходить с учетом гидрометеорологических условий на безопасную или минимальную скорость, правильно определять границы и направление основного судового хода и избирать безопасный курс для судна или состава с учетом направления и силы ветра, течения и наличия движущихся и стоящих судов и составов.

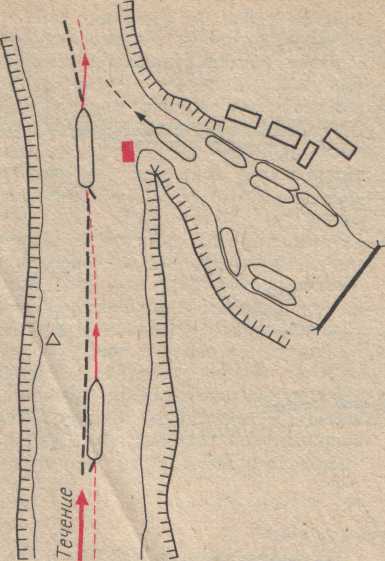

При движении мимо затонов (рис.8) следует предусматривать возможность выхода из них судов, в связи с чем, кроме предупреждения по УКВ радиосвязи о своем приближении к затону, нужно вести судно или состав дальше от входа в него.

При подходе к границам рейда в пути следования необходимо предупредить другие суда по УКВ радиосвязи о своем месте нахождения и перейти на безопасную скорость.

Рис. 8. Схема движения судна в районе расположения затона

Мимо судов, стоящих у пассажирских и нефтяных причалов, бункерованных нефтестанций, суда должны идти на минимальной скорости и на возможно большом траверзном расстоянии от них, так как обрыв швартовных тросов может привести к тяжелым последствиям для людей, к разрыву шлангов и загрязнению нефтепродуктами водной среды.

Маневрирование судна при постановке на якорь. Процесс постановки судна на якорь состоит из следующих основных элементов: выбора места для постановки на якорь и способа постановки и маневрирования при подходе к месту отдачи якоря, обеспечения безопасности судна во время стоянки.

Выбор места стоянки. Его выбирают в соответствии с требованиями. Правил плавания и с учетом глубины и ширины акватории, характера грунта, направления и силы течения, ветра и волнения воды, а также с учетом возможного изменения положения судна, стоящего на якоре, под действием ветра.

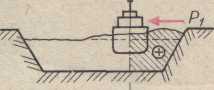

Способы постановки судна на якорь.

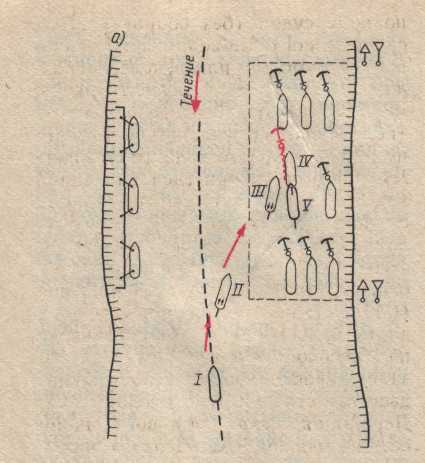

Постановка на носовой якорь (рис.9, а) является наиболее распространенной. Выбрав место для постановки на якорь, вахтенный начальник убавляет ход (положение І) и дает распоряжение о подготовке якоря к отдаче. Обычно используют якорь с того борта, который будет обращен к оси судового хода (в данном случае левый.) Судно постепенно уклоняется с хода (положение II), подает звуковой сигнал «Я намереваюсь остановиться» и, убавив ход до малого, приближается к месту отдачи якоря. При этом судно удерживают на курсе, безопасном для других, стоящих судов с учетом воздействия течения и ветра. В момент подхода к намеченному месту (положение ІІІ) гасят инерцию переднего хода.

Когда судно прекратит поступательное движение вперед относительно берега, работу движителей назад прекращают и отдают якорь (положение IV). Под действием течения судно начинает движение назад, набивая якорную цепь. Для предупреждения сильного рывка в этом случае необходима кратковременная работа движителей на передний ход. Вытравив необходимую длину якорной цепи (положение V),надо наложить стопора и убедиться в том, что якорь хорошо забрал грунт и судно не дрейфует. Для этого замечают положение судна относительно каких-либо береговых ориентиров или относительно дна посредством наметки (футштока) или ручного лота. Если корму судна разворачивает течением или ветром в нежелательную сторону, перекладывают рули. Только установив судно в нужном положении и убедившись в надежности его стоянки, можно считать, что постановка на якорь окончена.

Если при подходе к месту якорной стоянки судно следовало не против течения, а по течению, вначале делают оборот (несколько ниже места якорной стоянки), а затем выполняют все рассмотренные операции.