- •4.Внимательно осмотреть им изучаемых приборов и определить конструктивные особенности:

- •Контрольные вопросы

- •Основные характеристики электроизмерительных приборов

- •Расчет характеристик приборов при сборке схемы

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Краткая теория

- •Указания по проведению работы

- •Последовательность выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Ход выполнения работы

- •11) Результаты измерений вносим в таблицу:

- •Ход работы

- •Ход выполнения работы

- •Ход выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •3.4 Описание лабораторного макета

- •Задание и указания к выполнению работы

- •1. Измерение сдвига фаз между каналами y1и х осциллографа с1-96

- •2. Градуировка фазовращателя лабораторного макета с помощью

- •4. Измерение фазочастотных характеристик трех линий задержки с помощью фазометра ф2-16

- •Контрольные вопросы

Ход работы

1.Ознакомтесь с прибором, необходимым для работы

2.Опишите принцип его действия

3.Соберите схему для определения величины сопротивления

Принципиальная схема:

4.Определите величину сопротивления

5. Сделайте вывод

Исследуемый электромеханический мегаомметр М4100/5:

Магнитоэлектрический логометр, класс точности v1,0, изоляция прибора проверена напряжением 3,5 кВ, работает на постоянном токе, рабочее напряжение 2500В, источник питания - генератор 120 об/мин.

Исследуемый электронный мегаомметр Ф4102/1:

Класс точности v1,5, 1,0. Предел допускаемого значения основной приведенной погрешности равен + 1,5% от длины шкалы, длина шкалы неравномерна.

Питание - от сети переменного тока: 220±22 В, 50±1 Гц.

Контрольные вопросы:

1. Что является источником напряжения измерения в исследуемых мегаомметрах?

2. Что такое объемное и поверхностное сопротивление изоляции?

3. Какова система измерительного механизма исследуемого электромеханического мегаомметра?

4. Каковы правила безопасности при пользовании мегаомметром?

5.Соответствует ли измеренное сопротивление изоляции техническим требованиям?

Лабораторная работа №11

Автоматические мосты

Цель работы

Изучение устройства и принципа работы автоматического моста; ознакомление с методикой расчета и настройкой измерительной схемы. Применение навыков поверки автоматических мостов.

Теоретическое введение

Автоматические мосты служат для автоматического измерения температуры в комплекте с термоэлектрическими преобразователями сопротивления (термосопротивлениями).

Автоматические мосты конструкцией и функциональностью похожи на автоматические потенциометры, но в отличие от них не содержат вибропреобразователя (ВП), т.к. измерения осуществляются на переменном токе.

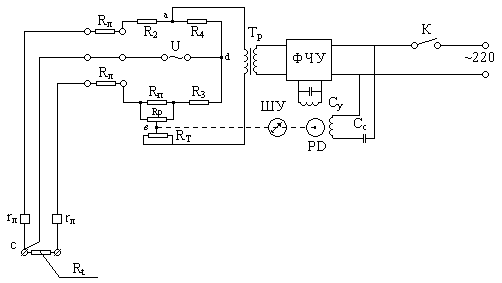

Рис. 1. Измерительная схема.

Измерительная

схема (ИС) представляет собой четырёхплечий

уравновешенный мост с вершинами a, b, c,

d, в диагональ питания c-d которого

подведено напряжение питания

Ucd

(от одной из обмоток силового

трансформатора). Плечи моста образованы

сопротивлениями, соединёнными

последовательно между двумя соседними

вершинами моста.

Ucd

(от одной из обмоток силового

трансформатора). Плечи моста образованы

сопротивлениями, соединёнными

последовательно между двумя соседними

вершинами моста.

Плечо

a-d:

Плечо

a-c:

Плечо

c-b:

Плечо

b-d: ,

,

где

–

термосопротивление;

–

термосопротивление; – сопротивление реохорда, шунтированное

сопротивлением

– сопротивление реохорда, шунтированное

сопротивлением ;

;

–

термонезависимые сопротивления;

–

термонезависимые сопротивления;

сопротивление

линии проводов подключения

термосопротивления

к

ИС;

сопротивление

линии проводов подключения

термосопротивления

к

ИС; –

подгоночные сопротивления линии до

стандартного значения

–

подгоночные сопротивления линии до

стандартного значения ;

;

сопротивление,

служащее для удобства снятия напряжения

с подвижного контакта реохорда

сопротивление,

служащее для удобства снятия напряжения

с подвижного контакта реохорда ,

не участвующее в расчётах ИС.

,

не участвующее в расчётах ИС.

ИС

работает по принципу уравновешенного

моста: в момент равновесия моста abcd

напряжение в его измерительной диагонали

отсутствует .

.

Уравновешивание моста при различных значениях производится автоматически с помощью фазочувствительного усилителя (ФЧУ) и реверсного двигателя (РД).

Условие баланса автоматического моста записывается так:

Если

это условие выполняется, то и, соответственно, на РД подаётся

напряжение

и, соответственно, на РД подаётся

напряжение

,

и РД не вращается. При этом стрелка на

шкале автоматического моста показывает

значение измеряемой температуры в

соответствие с номинальной статической

характеристикой (НСХ) термометра

сопротивления

заданной

градуировки.

,

и РД не вращается. При этом стрелка на

шкале автоматического моста показывает

значение измеряемой температуры в

соответствие с номинальной статической

характеристикой (НСХ) термометра

сопротивления

заданной

градуировки.

При

разбалансировке моста, связанной с

изменением температуры и, соответственно,

,

в измеряемой диагонали появляется

напряжение

,

величина которого зависит от величины

разбалансировки, а фаза – от знака

разбалансировки измеряемого моста. В

ФЧУ напряжение

усиливается

в

,

величина которого зависит от величины

разбалансировки, а фаза – от знака

разбалансировки измеряемого моста. В

ФЧУ напряжение

усиливается

в раз

и подаётся на РД, что вызывает его

вращение в сторону балансировки ИС с

помощью реохорда

,

подвижный контакт которого (вершина b)

механически связан с валом РД.

раз

и подаётся на РД, что вызывает его

вращение в сторону балансировки ИС с

помощью реохорда

,

подвижный контакт которого (вершина b)

механически связан с валом РД.