- •История всемирной литературы

- •История всемирной литературы

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1485—1486 Тт. Фреска. Париж, Лувр

- •Иллюстрация:

- •1521 Г. Фреска из капеллы св. Иосифа в церкви Санта Мария делла Паче в Милане. Милан, Брера Репродукция любезно предоставлена дирекцией Пинакотеки Брера в Милане

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1316—1321 Гг. Мозаика в храме Спасителя в Константинополе

- •Иллюстрация:

- •1316—1321 Гг. Фреска в храме Спасителя в Константинополе

- •Иллюстрация:

- •1510 Г. Ватикан, Станца делла Сеньятура

- •Иллюстрация:

- •1465 Г. Фрагмент фрески в церкви Санта Мария дель Фьоре во Флоренции

- •Иллюстрация:

- •1478—1482 Гг. Миниатюра Урбинского кодекса. Ватикан, Библиотека

- •Иллюстрация:

- •1492—1498 Гг. Рисунок металлическим штифтом, пером. Берлин, Музей

- •Иллюстрация:

- •1509 Г. Рисунок пером. Виндзор, Королевская библиотека

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1492 Г. (Инициал «н» выцвел в подлиннике)

- •Иллюстрация:

- •1477 Г. Рим, Ватиканская пинакотека

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1483—1485 Гг. Фрагмент фрески «Утверждение папой Гонорием III устава францисканского ордена». Капелла Сассетти в церкви Санта Тринита во Флоренции

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1520 Г. Рисунок углем. Париж, Лувр

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1559 Г. Фрагмент Берлин-Далем, Государственные музеи

- •Иллюстрация:

- •1506 Г. Гравюра на дереве

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1485 Г. Гос. Публ. Б-ка им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1545 Г. Рисунок итальянским карандашом, сангиной. Шантийи. Музей Кондэ

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1549 Г. Гравюра. По фреске Россо Фьорентино в галерее Франциска I в Фонтенбло

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1527 Г. Нью-Йорк, частное собрание

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1596 Г. Рисунок. Утрехт, Библиотека университета

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1594—1595 Гг. Рисунок

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1526 Г. Рельеф. Будапешт, Музей изобразительных искусств

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1425—1427 Гг. Икона из Троице-Сергиевской лавры. Москва, Третьяковская галерея

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1581 Г. Первый лист

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •1449 Г. Миниатюра из Толковой Псалтыри. Ереван, Матенадаран

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •XV в. Британский музей

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •Иллюстрация:

- •I. Византийская литература

- •II. Литературы западной европы и америки

- •III. Литературы далмации, западных славян и венгрии

- •IV. Литературы восточных славян и литвы

- •V. Литературы юго-восточной европы

- •VI. Литературы закавказья

- •VII. Литературы ближнего и среднего востока и средней азии

- •VIII. Литературы южной и юго-восточной азии

- •IX. Литературы восточной и юго-восточной азии

- •IX. Литературы центральной азии

Иллюстрация:

Плиний Старший. «Естественная история в XXXVII книгах»

Базель, Фробений, 1554 г. Издание подготовлено Сигизмундом Гелением

Обогатила чешскую культуру также просветительная и литературная деятельность Яна Благослава. Принадлежавший к Чешским братьям, Ян Благослав выпустил сборник духовных песен Братской общины. Многие из них сочинил он сам. Благослав перевел на чешский Новый Завет (1564), приняв во внимание латинский перевод с комментариями Эразма и немецкий перевод Лютера. Язык Благослава значительно богаче, чем у предыдущих переводчиков Библии. Он насытил текст пословицами, поговорками, образными оборотами народного языка. Ученики Благослава во главе с Онджеем Штефаном (ум. 1577) по заказу Общины чешских братьев перевели и Ветхий Завет (так называемая «Кралицкая Библия», 1579—1588), язык перевода уже чрезвычайно близок к современному литературному языку. В течение двадцати лет Благослав работал над чешской грамматикой, которую и закончил в 1571 г. Напечатана она не была, но использовалась как учебник в школах Чешских братьев. В этом грамматическом труде Благослав обнаружил знакомство с чешской литературой, включая переводную. В стилистике он в значительной степени следовал советам Горация («Поэтика») и Эразму («Цицеронианец»); придерживался также теории «элеганции», идущей от Лоренцо Валлы, ревнителя языка «отполированного»,

440

изысканного, а в своем учении о благозвучии следовал Бембо. Исходя из живой речи, Благослав принял за основу литературного языка пражский диалект.

Много жизни и поэзии в чешских песнях XVI в., народных и полународных (балладного типа). Они восходили к творчеству средневековых бродячих певцов и миннезингеров. Тематика чешских народных песен XVI в. довольно разнообразна. Преобладали политические и сатирические мотивы. В них отразились антинемецкие и противолютеранские настроения, турецкое нашествие на Европу, гонение на гугенотов во Франции, местные пражские события. Любовная лирика встречается реже.

С народным творчеством связан был поэт Микулаш Дачицкий (1555—1626). Дачицкий наблюдал за повседневной жизнью на площадях и в кабачках старой Праги, на дорогах и в сельских харчевнях, в судах и у ворот господских замков. Слог его резок, шутка порой груба и непристойна. Падкие на деньги красотки, жадные попы всех мастей, судейские крючки, сутяги и пьяницы, хитрые бабы и глуповатые черти мелькают в его песнях и комедиях о масленичной гульбе. Иногда он впадал в раскаяние и писал благочестивые гимны. В его поэтическом сборнике «Просто правда» много сатирических стихов, особенно сатир на духовенство.

В чешском театре XVI в. из-за влияния немецкой школьной драмы еще отчетливее, чем в религиозной поэзии, обнаруживаются средневековые темы и настроения. Библейские сюжеты, заимствованные протестантскими драматургами XVI в. у авторов мистерий и чудес, но очищенные от католической идеологии, были уснащены лютеранскими сентенциями. В 30-х годах в Праге возник студенческий театр, где учениками магистра Коллина представлялись латинские пьесы, в частности Плавта. Магистр Ян Кампан-Воднянски (1572—1622), один из плодовитых латинских поэтов начала XVII в., вдохновляясь чтением хроники Гаека, написал, заимствовав у Плавта лишь некоторые сцены, самостоятельную латинскую пьесу о легендарном Бржетиславе — «чешском Ахиллесе», австрийскими властями запрещенную в 1604 г.

Театр на чешском языке многое связывало с немецким театром. В 40-х годах издатель М. Конач перевел «Юдифь» Греффа. Уступая духу времени, сам Коллин тоже обращался к библейским сюжетам. В то же время деятели Контрреформации обращаются к средневековому чешскому театру. Иезуиты поддерживали культ старочешских святых в пику протестантам (драма о св. Вацлаве, 1567). Но выразительную простоту чешского театра XIV в. они заменяли пышностью и сложностью постановки, предвещавшей сценические ухищрения барокко.

Фарсы и масленичные веселые представления подготовили чешскую интермедию и комедию XVII в. Из трагикомического жанра интерес представляет «Ссора нищих с купцом», переведенная, вероятно, с польского. Эта пьеса, не связанная с библейскими сюжетами, обладает социальной тенденцией.

В XVI в. появились в Чехии два значительных историка. Взгляды их на прошлое родной страны не столь противоположны, как можно бы ожидать, хотя один — католик, а другой — утраквист. Это Вацлав Гаек (ум. 1553) и Прокоп Лупач (1530—1587). В последующее время (вплоть до начала XIX в.) Гаек оставался в Чехии самым популярным историком благодаря занимательности изложения и возвеличению национального прошлого. Вообще же исторические события освещены у Гаека подчас предвзято и в католицистском духе. Немало страниц посвящено восхвалению чешской шляхты.

Иной угол зрения избрал Прокоп Лупач (1530—1587), ученик М. Коллина. Лупач много лет трудился над изучением чешских хроник и документов, исследовал архив Пражского университета. Он распределил исторические события по дням и месяцам. В 1584 г. в Праге вышли его латинские «Заметки о чешских деяниях, или Исторический календарь», где рядом с достопамятными датами мировой истории помещены и чешские события, а также описания жизни и деятельности вождей гуситского движения (в оценках таборитов привлекаются цитаты из Гаека). Большое внимание уделяла историческим трудам Община чешских братьев (среди работ такого рода выделяется труд Яна Благослава «О происхождении Братской общины и ее устава», 1552).

Для гуманистической культуры в Чехии в конце XVI в. немало сделал ректор Пражского университета Петр Кодицил из Тулахова (1533—1589), стремившийся преобразовать преподавание в школах. В «Наставлении о том, как следует преподавать филологические науки, а также поучаться» он подчеркивал необходимость изучать греческих авторов, а главное — историю, без постижения которой «нельзя ничего правильно понять и познать». Кодицил составил первый в Чехии светский учебник логики (1590), соперничавший с учебником Меланхтона. Перевел он с греческого и «Антигону» Софокла, писал также латинские стихи «на случай». Не только для истории медицины, но и для филологии интересны труды ректора Пражского университета, магистра Яна Есения из Вроцлава (1566—1621), учившегося в Лейпциге и Падуе. Есений стремился научно обосновать изучение фонетики. Противник Габсбургов,

441

он был казнен после белогорской катастрофы 1620 г., когда чехи утратили свою независимость.

Контрреформация, наступившая после битвы при Белой Горе, надолго задержала развитие чешской культуры и помешала прямому продолжению тех тенденций, которые определили ее облик в XIV—XVI вв. Новое органическое слияние латинской и народной литературы произошло позже, в период чешского барокко, величайшим представителем которого был Амос Коменский.

![]()

441

СЛОВАЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Монголо-татарское нашествие, гнет инонациональных (венгерских) феодалов и рьяное преследование католической церковью светского искусства и словесности сдерживали развитие культуры и литературы в Словакии.

Сравнительно поздно начала складываться национальная письменность. В «Жилинской городской книге» (1380—1524), написанной на немецком языке и латыни, начиная с 1451 г. появляются записи на своеобразном чешско-словацком языке. Особенно много словакизмов встречается в записях свидетельских показаний. В пору гуситского движения и Реформации чешский письменный язык был вместе с тем и проводником демократизации мышления. Гуманистическая же латынь доносила в Словакию и возрожденческие веяния.

Одним из ранних свидетельств проникновения в Словакию гуситских идей может служить деятельность их горячего поборника, словака Яна Вавринцова из Рачиц. Вернувшись по окончании Пражского университета в 1408 г. на родину и став каноником в Нитре, он активно проповедовал гуситское учение, писал и полемические трактаты в защиту Гуса. Другим словацким последователем Гуса, казненным в 1424 г., был таборитский священник Лукаш из Нового Места над Вагом. О Лукаше, к сожалению, сохранилось мало сведений. Он знал Хельчицкого и тоже писал гуситские трактаты.

В Праге в начале XV в. училось много словацких студентов. Они-то и распространяли гуситские идеи в Словакии. Тому же способствовало неоднократное пребывание в Словакии гуситских войск.

Традиционное чешско-словацкое культурное содружество в XV—XVI вв. становится особенно интенсивным. Помимо языковой близости и близости исторических судеб, это в какой-то мере обусловливалось еще тем, что короли Чехии из рода Люксембургов, Ягеллонов и Габсбургов бывали и королями Венгрии, к которой принадлежала Словакия. В силу этого словаки и чехи оказывались в сфере постоянного культурного соприкосновения. Чешский письменный язык, который использовался в Словакии для административно-правовой переписки, а потом богослужения (главным образом у разных протестантских течений), стал — особенно в XVI в. — также языком литературного творчества. Это открывало дорогу не только демократизации сознания, но и патриотической борьбе — в частности, против немецкого засилия в городах. Использование чешского языка способствовало, таким образом, дальнейшему литературному сближению словаков и чехов. Возникали те условия сосуществования литератур двух братских народов, которые чехословацкие литературоведы определяют как «общий литературный контекст».

Распространение гуманизма и возрожденческих воззрений началось в Словакии в правление короля Матея (Матяша) Корвина (1458—1490), который в своей борьбе с феодальной анархией опирался на города. Корвин был женат на неаполитанской принцессе, покровительствовал итальянским гуманистам и строителям, которых, как известно, приглашал в Венгрию. При нем в Братиславе были открыты университет (1465) и первые типографии.

Самыми видными словацкими поэтами-гуманистами, писавшими по-латыни, были Мартин Раковский и позже Якуб Якобеус. Мартин Раковский (1535—1579) учился в Праге и там же начал литературную деятельность. В 1560 г. по прибытии в Братиславу он издал в Вене одно из основных своих сочинений — «Книгу о расслоении населения и причинах государственных переворотов». В нем высказана мысль о том, что истинные созидатели земных благ — ремесленники и крестьяне. Автор осуждал феодалов и патрициев за жадность. Причины переворотов усматривает он в социальном неравенстве.

Ближе к словацкой действительности стояли гуманистические латинские сочинения выходца из Чехии Якуба Якобеуса. Таково, в частности, его стихотворение «Народа словацкого слезы...» (ок. 1645 г.). К словацкой гуманистической литературе на латинском языке относятся и труды ректора Пражского университета, словака по рождению, Яна Есения. О гуманистическом

442

умонастроении ученого позволяет судить его проникнутая патриотическими чувствами речь о реформе университета. Укоряя за его упадок иезуитов и короля, он призывал чешских и словацких студентов учиться не на чужбине, а у себя на родине, способствовать культурному развитию своей страны. Еще важнее для дела словацкой культуры были труды профессора Пражского университета, филолога-гуманиста Вавринца Бенедикта из Недожиер (1555—1615), написанные им на основе изучения живого чешского языка, — «Две книги чешской грамматики...». В этом сочинении, посвященном чешским и словацким студентам, автор упрекал земляков-словаков за то, что они не заботятся о своем языке, как чехи.

Начавшиеся в XVI в. турецкие набеги мешали культурному развитию страны. Но борьба против турок, так же как против засилия немцев в городах, способствовала и становлению национального сознания, пробуждению патриотических чувств. После поражения у Мохача (1526) в Словакии наряду с резкими антиоттоманскими настроениями постепенно возникают и антигабсбургские. Сложная, насыщенная разнообразными событиями жизнь Словакии того времени (кроме борьбы с турками, феодальные усобицы, неоднократные восстания, религиозные преследования) отразилась в исторических песнях, возникших в Словакии.

К наиболее старинным относится «Песня о Муранском замке» (середина XVI в.). В ней описано взятие королевскими войсками замка Мураня, принадлежавшего непокорному рыцырю Матею Базальду (1549). Автором был очевидец описанных событий, певец-сказитель Мартин Бошняк. Больший общественный и художественный отзвук имела распространенная в Словакии «Песня о Сигетском замке» (1566, автор неизвестен), где воспевался хорватский бан (венгеро-хорватский военачальник) Микулаш Зринский (Миклош Зрини) и его отряд, оборонявший Сигетскую крепость от турок.

«Песня о Сигетском замке» — одно из лучших эпических произведений старословацкой поэзии. Она глубоко лирична, в ней немало развернутых поэтических фигур. Многое, прежде всего балладность, роднит эту историческую песню с народной поэзией. Первоначальный авторский текст «Песни...» по мере бытования ее в народе совершенствовался и дополнялся.

Сочетание литературных и фольклорных элементов — характерная особенность словацких исторических песен. Народную балладу напоминает по звучанию и «Песня о Синем камне и Дивине» (1596), тоже посвященная описанию защиты двух замков от турок. Главный ее герой — воин-простолюдин Урбан Шкодный из Виглаша. Его героизм противопоставлен чрезмерной осторожности и осмотрительности шляхты.

Тема отпора турецким захватчикам затрагивается также в своеобразном стихотворном романе «О Силади и Хадмажи» (вторая половина XVI в.). Правда, здесь она подчинена описанию любовных приключений, столь характерных для прозы Возрождения. Два пленных венгерских дворянина привлекают к себе внимание дочери султана. Она помогает им бежать из Цареграда и бежит с ними сама. Их настигает погоня. Силади и Хадмажи смело от нее отбиваются. Вопрос, кому должна принадлежать турецкая принцесса, решается поединком, победителем из которого успешно выходит Силади.

История возникновения романа неизвестна; помимо словацкого, существуют его варианты на венгерском и сербском языках. Общие темы, сюжеты, даже текстуально тождественные произведения в словацкой и венгерской литературах той и более поздней поры встречаются неоднократно.

Роман «О Силади и Хадмажи» долго считался единственным в Словакии XVI в. произведением, затрагивающим любовную тему. Однако недавно найдено еще восемь словацких любовных стихотворений. Они были обнаружены среди списков произведений Балинта Балашши. Автором лучших из них (в частности, стихотворения «Боже, сжалься над печалью...»), как полагают, был сам Балашши. Случаи, когда венгерские или словацкие поэты писали на двух языках, не так уж редки.

По свидетельству словацких литературоведов, всем найденным стихотворениям присущи, с одной стороны, фольклорные черты, а с другой — особенности, характерные для любовной лирики поэтов-гуманистов. Сочетание фольклорных и литературных элементов в исторических песнях и любовной лирике, как и обращение к родственному чешскому языку, который нередко насыщался словакизмами, снова говорят о демократизации словацкой литературы того времени, а само существование названных форм — о ее светских чертах.

Наряду со светской в Словакии развивалась и поэзия духовная. Ее крупнейшим представителем был священник Ян Сильван (1493—1573).

Духовные песни Сильвана, напоминающие но форме исторические и народные, запечатляли борьбу воззрений человека XVI столетия, который радуется земной жизни и исполнен оптимизма, с аскетическими представлениями Средневековья. Нередко раскрывались в

443

них и переживания поэта. Иногда Сильван поднимался до резкого осуждения пронемецкой политики Габсбургов. Его песни порою были не столько духовными, сколько мирскими.

Лирическое раскрытие личности поэта в духовных стихах характерно и для творчества другого словацкого поэта того времени — Э. Лани (1570—1618).

Драма представлена лишь несколькими произведениями на библейские сюжеты Павла Кырмезера (вторая половина XVI в.) и Юрия Тесака (1545—1617). Но в силу своей отвлеченности от словацкой действительности они не сыграли сколько-нибудь заметной роли в литературе.

Таким образом, в течение XIV—XVI вв. словацкая литература сделала бесспорные успехи: обрела светские черты, стала демократичнее, выработала некоторые новые литературные формы и достигла сравнительно высокого художественного уровня. Это особенно проявилось в лучших исторических песнях и в любовной поэзии, которые впоследствии явились важным стимулом для подъема словацкой культуры и становления новой литературы в период национального возрождения.

Польская литература [XIV—XVI вв.]

443

ГУМАНИЗМ И ВОЗРОЖДЕНИЕ В ПОЛЬШЕ

Польская средневековая литература создавалась на латыни, но уже с XIII—XIV вв. писалась поляками и часто несла в себе народные легенды и предания. В XIV в. она стала приобретать более исторический характер.

Пример — региональная «Польская хроника» (начало XIV в.), излагающая историю Силезии, и отчасти ее воспроизводящая «Хроника князей польских», написанная в 1384—1385 гг. каноником Петром из Бычины. Исторические события, быт и нравы предстают перед нами и в хронике Янко из Чарнкова (ок. 1320—1387). Автор, политический деятель при Казимире III, впал в немилость при его преемнике Людвике (Людовике) Венгерском и описывает годы его правления, часто с острой личной неприязнью к своим противникам.

В конце поворота от легендарного к историческому появился Ян Длугош (1415—1480), создатель монументальной «Истории Польши» в 12 томах (на латыни). Длугош — ученый, который опирается на множество источников, античных, отечественных и зарубежных, в том числе русских, критически оценивает исторические события, ища в них общий смысл и излагая с большим литературным мастерством (таково у него, например, описание Грюнвальдской битвы). Патриот Длугош был вместе с тем проповедником терпимости к соседям Польши (в частности, к Руси). Искали польские ученые и законоведческие нормы, необходимые для управления одним из самых больших государств Европы того времени.

Новая гуманистическая культура проникла в Польшу в XV в. во многом при посредстве именно ученых: историков, юристов и естествоиспытателей. В направленности польской мысли к чувственному и осязаемому миру заключена специфика раннего польского Возрождения. Появление Коперника в Польше в этом смысле не было ни случайным, ни неожиданным.

В историко-правоведческой и натурфилософской направленности польской мысли первостепенное значение имели итальянские высшие школы. Имена польских студентов и преподавателей польского происхождения встречаются в списках Болонского университета XIII—XV вв. В Падуе «польская нация» занимала третье место среди иностранцев. Важными центрами просвещения польской молодежи были также Феррара, Рим и Павия. В Риме у Филельфо, побывавшего в Кракове в 1424 г., слушали лекции первые знатоки греческого языка в Польше — Ян Любранский, Миколай Чепель и Ян Урсин. Этот последний, профессор Краковского университета, основанного Казимиром Великим в 1364 г., в 1487 г. получил степень доктора медицины Павийского университета. Своим учителем Урсин называл Помпония Лета, основателя Римской академии.

Среди польских юристов XIV—XV вв. авторитетом пользовался правовед Бартоло да Сассоферрато (1314—1357), ученик Чино да Пистойя, представитель так называемой школы комментаторов. Магистр Бартоло стремился приспособить римское право к запросам нового времени, совершенствуя городские статуты, защищая республиканские вольности от посягательств правителей (сочинение «О тирании»). Последователей Бартоло — «бартоломистов» — было много в Праге и в Кракове, где римское право усиленно изучалось в XV в.

Краковские математики (особенно после реформы математических кафедр в 1455 г.), преодолевая средневековую астрологию, подготовляли открытие Коперника. В царствование

444

Казимира Ягеллона широко были известны астроном Мартин Регис (Марцин Круль из Жеравицы) и его ученики. Они преподавали в Италии, Венгрии и Германии. С 1448 по 1480 г. в Болонье занятиями руководили семь польских математиков и астрономов. Несколько позже Ян из Глаголова и Войцех из Будаева (род. ок. 1445) привлекали своими лекциями студентов со всей Германии. Их немецкие ученики были основателями астрономических и математических кафедр у себя на родине. Магистр Войцех толковал трактат «О небе» Аристотеля; влияние этого знатока греко-римской науки пробудило интерес его слушателя Коперника к Плинию.

Польша поддерживала оживленные торговые отношения с Италией. В XIV и XV вв. горное дело в Польше нередко было в итальянских руках. Меняльные конторы в Кракове, склады товаров во Львове и в разных населенных местах Червонной Руси открывались предприимчивыми сынами Италии. Итальянцы — банкиры, советники, дипломаты — становились доверенными лицами польских королей. Художники и архитекторы — итальянцы появились в Кракове позже (главным образом из Венгрии). Среди первых итальянских гуманистов, живших в Кракове (в 1469 г.), был флорентиец Якоб Публиций, доктор медицины, который гораздо больше, нежели своей профессией, занимался авторами древности.

Немецкие купцы и ремесленники обосновались в Кракове еще при Казимире Великом. В городе было много заезжих немцев — студентов, магистров, торговцев, искателей приключений. Немцы были собственниками рудников, банкирских контор, торговых домов, а с начала XVI в. и типографий. Богатые патрицианские семьи Бонеров, Бетманов, Морштынов поддерживали торговые связи с Аугсбургом, Веной, Франкфуртом, Флоренцией, Венецией и ганзейскими городами. Некоторые из финансовых магнатов покровительствовали науке и художеству (Бонеры, Деции). С развитием протестантских течений в XVI в. часть польских школяров ездит учиться не в Италию, а в Германию, прежде всего в Виттенберг.

Среди польского рыцарства (еще с Грюнвальдской битвы) и в университетских кругах XV в. ощущалось также чешское влияние. Чешский язык был в моде при дворе. Мода эта удерживалась и в XVI в. Симпатии к гуситам захватили в XV в. многих профессоров Краковской академии и часть низшего духовенства. Сочувствовал учению Гуса магистр Краковского университета, виклифист Енджей Галка из Добчина, который, опасаясь церковного суда, бежал в Чехию и присоединился к таборитам. Его «Песнь о Виклифе» еще вряд ли может быть причислена к памятникам раннего гуманизма, ибо при антиримской тенденции отличалась средневековыми воззрениями Значительнее для развития польской мысли была речь магистра Яна из Людзика, который призывал короля Казимира проявить справедливость к угнетаемым панами крестьянам, вывести их из «египетской неволи».

Ближе к раннему гуманизму был сам Ян Длугош, хваливший краковского ректора Яна Эльгота за умение составлять письма отменно изысканным стилем. Польский историк глубоко чувствовал совершавшиеся вокруг него культурные перемены и говорил об «утонченных умах нашего века, признающих лишь то, что отличается цицероновской прелестью». О гуманистических интересах широкообразованного автора «Истории Польши» свидетельствует его научная связь с Николаем Кузанским. Длугош доставлял гуманисту материалы для его карты Германии, изданной в 1491 г. Для развития географии важна также деятельность Сендзивоя из Чехла (1400—1476), друга Длугоша, подарившего Наваррскому коллежу в Париже рукопись, содержащую описание Польши.

Одним из провозвестников гуманизма Польши XVI в., и наиболее известным, был Гжегож из Санока (1407—1477), архиепископ Львова. К сожалению, дошло немного сведений об этом филологе, педагоге и поклоннике античных муз. Его любимыми авторами были Плавт и Вергилий. Гжегож из Санока объяснял «Буколики» Вергилия в стенах Краковского университета.

Деятельность Филиппо Бонаккорси, известного под именем Каллимаха (1437—1496), была разнообразной, она повлияла на развитие польской литературы. Итальянец по национальности, ученый и дипломат, он покинул родину, спасаясь от преследований папских агентов, и в 1470 г. прибыл в Польшу. Каллимах писал биографии, исторические трактаты (об Аттиле), латинские стихи, полемические сочинения, которые послужили примером нового литературного языка и нового жизнепонимания для нескольких поколений польско-латинских поэтов. Гуманист знакомил краковских друзей не только с античной поэзией, но и со стихами Понтано, Саннадзаро, Полициано. Каллимах был эпикурейцем, поклонником греко-римских древностей и феодально-теократическому строю предпочитал просвещенную централизованную монархию, как почти все представители горожан эпохи Возрождения. Войдя в доверие к Казимиру IV, он стал учителем королевича Яна Ольбрахта.

Каллимаху поручались ответственные дипломатические миссии. Он обращался к папе

445

Иннокентию VIII с призывом помочь борьбе с неверными, написал биографию короля Польши и Венгрии Владислава, погибшего в бою с турками под Варной. Его следует рассматривать как основателя антиоттоманской публицистики в Польше. С восшествием на престол Яна Ольбрахта (1492) влияние Каллимаха при краковском дворе стало еще ощутимее. Советы итальянца молодому королю должны были укрепить центральную власть. Каллимах считал необходимым положить конец своеволию феодалов и в то же время оградить государство от вмешательства римского папы в светские дела.

Большую роль в формировании латинских поэтов Кракова гуманистического направления в конце XV — начале XVI в. сыграл также писатель Конрад Цельтис (1459—1508). Он учил писать изысканной латынью, посвящая слушателей в тайны поэтики и риторики; организовал первое в Польше литературное общество. Немец по происхождению, Цельтис не ужился с польской средой, но все же оставил след в развитии польской литературы эпохи Возрождения. Ученики Цельтиса сколько-нибудь значительного поэтического таланта не проявили, но передали филологическую классическую культуру следующему поколению латинских поэтов. Среди них Эстикампиан Старший (родом лужицкий серб — Ян Рак, 1456—1520) известен как составитель грамматик и руководства по эпистолографии.

Значителен вклад в польскую образованность начала XVI в. также швейцарских гуманистов И. Вадиана и И. Экка, немца Б. Бебеля, немецкого гуманиста из польской Силезии Лаврентия Корвина (Раабе) и Павла Русина из галицийского Кросна, которые стали учителями польско-латинских поэтов после смерти Каллимаха и отъезда Цельтиса из Кракова.

445

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ

Следующее поколение гуманистов времен короля Сигизмунда Старого (первой половины XVI в.) выдвинуло несколько одаренных неолатинских поэтов польского и литовского происхождения: Яна из Вислицы, Миколая Гусовского, Анджея Кжицкого. Наиболее яркой фигурой этой плеяды был выдающийся польско-латинский поэт Клеменс Яницкий (1516—1543). К ней следует присоединить Яна Дантышека, полонизированного немца из Гданьска.

После Каллимаха и Павла из Кросно как бы настала очередь исторической темы и в польско-латинской гуманистической поэзии. Первую попытку создать широкое эпическое полотно предпринял Ян из Вислицы (ок. 1485 — ок. 1520). Он задумал написать поэму о многонациональном государстве Ягеллонов, чьим культурно-политическим центром была Польша. В поэме «Прусская война» (1515), где заключено потенциально дальнейшее развитие польского литературного эпоса до эпохи Мицкевича, Ян из Вислицы, первый поэт Литвы, поднял новую большую тему, важную для истории Польши и всего славянского мира.

Первый польский автор эпохи Ренессанса, приобретший европейскую известность, — это Ян Дантышек (1485—1548). Широки были его связи с западными гуманистами. Посол в Германии, Испании и Нидерландах при дворе Максимилиана I и Карла V, он насчитывал среди знакомых крупных гуманистов и общественных деятелей. Особенно интересны связи Дантышека с окружением Эразма, посвятившего Дантышеку свой перевод Василия Великого. Дантышек покровительствовал нидерландскому поэту Иоанну Секунду.

Наиболее значительны в поэтическом наследии Дантышека стихи о политических событиях его времени. Он был поэтом современным в полном смысле слова. Реальные события отразились в длинном его стихотворении «Жизнь Яна Дантышека». Эпический рассказ не раз прерывается сетованиями на превратности судьбы в духе Овидия. Вслед за Дантышеком стал широко известен другой польско-латинский поэт — Анджей Кжицкий (1482—1537). Дядя Кжицкого, епископ Кракова, послал племянника учиться в Италию. В Болонье он был учеником Филиппа Бероальдо Старшего и Кодра Урция, знатока греческого языка.

Кжицкий, ставший архиепископом и даже приматом Польши, прославился эпиграммами, в которых не щадил ни королеву Бону Сфорца, ни своих коллег-епископов. По-видимому, примат Польши не очень уважал таинства и обряды. Процитируем его эпиграмму об исповеди светского человека, истинного сына Возрождения:

Грешника раз вопросил на духу́ монах-исповедник: Верит ли в дьявола он, чем заклинает чертей? Грешник воскликнул: «Отец, напрасны твои подозренья: Как мне поверить в чертей, в бога я верю едва».

Все устои, на которых покоится государство, казались Кжицкому потрясенными. Две главные угрожающие Польше силы видел он в турках и лютеранах. По его мнению, шляхта, противопоставившая себя королю и церкви, не способна защитить отечество; она забыла рыцарские идеалы (о чем позже писал Кохановский) и стремится лишь к обогащению. Во взглядах этих, при всем их консерватизме, была доля правды. В 1522 г. появилась латинская поэма

446

Кжицкого «Жалобы Религии и Речи Посполитой». В ней аллегорические персонажи клеймят политических крикунов, утопающих в роскоши богачей, нерешительных сенаторов и проповедников «еретических учений». Все надежды автор возлагает на короля, который один может спасти Польшу от гибели.

В последние годы жизни Кжицкий взял под свое покровительство сына простого крестьянина Клеменса Яницкого. Яницкий с помощью Кжицкого, а после его смерти — краковского воеводы Петра Кмиты продолжал образование в Падуе; в Италии он был увенчан поэтическими лаврами. В VII элегии с большой искренностью, не скрывая крестьянского происхождения, поэт говорит о своем жизненном пути. В элегиях Яницкого отозвались образы Италии, современные политические события, воспоминания классической древности. Античный мир был для поэта-гуманиста не школьной мудростью, а живым источником вдохновения.

Цикл кратких, в 12 строк, стихов Яницкого с ярко выраженным плебейским самосознанием, посвященных польской истории от праотца Леха, вышедшего будто бы из Далмации, и от легендарной девы Ванды до Сигизмунда Старого, приобрел широкую популярность, выдержал несколько изданий и читался еще в XVII в. Народный юмор звучит в сатирическом диалоге Яницкого о пестроте польских костюмов и изменчивости нравов. Участники беседы — вернувшийся из царства теней король Ягелло и придворный шут Станчик. В стихотворении «Жалоба Речи Посполитой» Яницкий продолжил политическую сатиру Кжицкого, но уже с позиций простолюдина, крестьянского сына. Образы публицистической поэзии Кжицкого и особенно Яницкого продолжали влиять на сатириков и памфлетистов второй половины XVI в., писавших как на латинском, так и на польском языках. Некоторые образы того и другого попадаются даже у кальвинистских авторов (Рей).

Латинская поэзия и в первой половине XVI в. господствовала в Польше. Все же в конце XV — начале XVI в. появились поэтические произведения и на польском языке, до тех пор очень редкие. Ранние польские стихи носят отпечаток средневекового мышления. Содержание обычно неоригинально и заимствовано у немцев или чехов. Впрочем, иногда встречаются заимствования, восходящие к неолатинским гуманистическим сочинениям, но переделанные применительно к средневековому мировоззрению. Так, для «Жизни Эзопа Фригийца» (1522) Берната из Люблина первоисточником, по-видимому, была латинская версия «Эзопа». «Диалог Харона с Палинуром» (1536—1542) Берната, восходящий к поздней латинской версии Псевдо-Лукиана, переведен с чешской обработки (1507) Микулаша Конача. Первая вышедшая на польском языке книга (Краков, 1513 или 1514) — «Рай души» того же Берната — перевод латинского молитвенника, изданного в Страсбурге в 1494 г. Не приходится сомневаться, что учив шийся в Краковском университете в начале XVI в. люблинский мещанин Бернат — священник, усвоивший идеи Реформации, — представлял простонародные чувства и настроения городские, мещанские.

Последователем польских переводчиков с чешского и немецкого, работавших для первых краковских издателей, был Марцин Бельский (ок. 1495—1575). Систематического образования он не получил и, по обыкновению многих небогатых шляхтичей, стремился приобрести лоск и необходимые познания при дворе магнатов. Он почитал витязей прошлого, которых хотел бы вновь увидеть среди современных ему панов. Между 1522 и 1531 гг. Бельский принимал участие в походах против татар и волохов. Из Кракова он в 1540 г. переселился в великопольскую деревеньку, где посвятил досуг литературной работе, дожив до 80 лет. Из всего написанного Бельским наибольшую ценность представляет его «Хроника всего света» (1551). Он включил в нее сведения о славянах — особенно, пользуясь Гаеком, о чехах. Эти сведения вместе с легендой о македонском (следовательно, по Бельскому, «славянском») царе Александре Великом, даровавшем славянским народам обширные земли между Одером и Волгой, Азовским морем и Адриатикой, проникли из его хроники к украинцам и белорусам.

К оценке исторических событий Бельский, однако, не подходил критически. Его привлекали средневековые басни; он был склонен к поучениям и аллегориям. Из немецких хроник он выписывал все чудесное, неслыханное и невиданное — от псоглавцев в землях неведомых до трехголового теленка в Магдебурге. Бельский писал не только прозу, интересную для истории польского литературного языка, но и стихи, недалеко ушедшие от виршей краковских студентов рубежа XV—XVI вв. В сатирах Бельского, изданных его сыном Иоахимом, напрасно было бы искать острой сатиры на злобу дня. Он обрушивается на торговых людишек и ремесленников. Его упреки в адрес горожан отражают настроения шляхтичей. Реалистические детали в сатире «Женский сейм» (1565—1569) так же, как в «Диалоге двух барабанов», тонут в избитых фразах и трюизмах средневекового моралиста.

447

МИКОЛАЙ РЕЙ

«Отцом польской письменности» называют Миколая Рея из Нагловиц (1505—1569). Унаследовав от отца, шляхтича из Малой Польши, значительное состояние, часто судясь из-за него и занимаясь торговыми делами, Рей прекрасно знал обычаи всех сословий Короны Польской, нравы лицеприятных судей и корыстолюбивых стряпчих. Во дворце воеводы Анджея Теньчинского, где он был секретарем (1525—1530), Рей пополнил свои недостаточные знания общением с высококультурной краковской средой. Сблизившись с проповедниками Реформации в окружении гетмана Миколая Сенявского, Рей стал кальвинистом.

Рей еще в 30-е годы примкнул к политическому шляхетскому движению, получившему название «экзекуция прав». «Экзекуция» (т. е. исправление) предусматривала уравнение в правах, толкуемое шляхтой как уравнение ее в правах с магнатством. Особенно удачно вел Рей полемическую перестрелку на провинциальных сеймиках: принимал участие в так называемой «куриной войне» 1537 г. Он активно выступал на сеймах 1540—1542, 1558—1559, 1569 гг. Рей был одним из самых деятельных сторонников Реформации.

Ранние произведения Рея до нас почти не дошли. Первое из известных нам крупных сочинений писателя — сатирический диалог «Краткая беседа между тремя особами: Паном, Войтом и Плебаном» (1543). Здесь затрагиваются вопросы, которые волновали польское общество того времени. Сначала пан и войт (староста) нападают на священника, обличая его в небрежности при совершении обрядов, в вымогательстве и т. д. Священник, в свою очередь, обрушивается на нравы шляхты. К нему присоединяется войт. В этих спорах слышатся требования экзекуционистов. В «Краткой беседе...» впервые в польской литературе прозвучало сочувствие к крестьянину: «Ксендз винит пана, пан — ксендза, а нам, простым, со всех сторон нужда».

Хотя Рей многое заимствовал из немецкого сочинения «Прекрасный диалог и разговор между священником и старостой», написанного, вероятно, Иоахимом Вадианом, в «Краткой беседе...» затронуты польские вопросы и проблемы. Антицерковные мотивы развиваются в произведении Рея «Купец, сиречь образ и подобие последнего суда божьего» (1549), основанном на латинской «трагедии» баварского гуманиста Томаса Наогеорга «Mercator seu judicium» (1540); правда, Рей изменил поучения Наогеорга, заменив католическую мифологию протестантской.

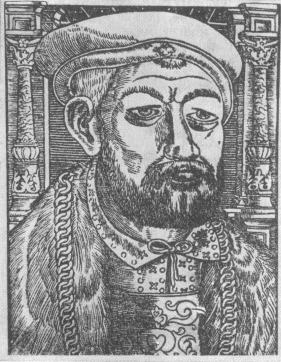

Портрет М. Рея

Гравюра на дереве, вторая половина XVI в.

Рей легко и быстро писал стихи, обычно с назидательным оттенком. В большой поэме (10 тысяч стихов) «Подлинное изображение жизни достойного человека, в котором, как в зеркале, каждый может легко обозреть свои поступки» (1558) Рей пытается нарисовать образ идеального человека. Поэма насыщена сентенциями из Сократа и Эпикура, Анаксагора и Соломона. Она восходит к «Зодиаку жизни» (1536) Марцелла Палингения. В «Подлинном изображении...» повествуется о блуждании некоего молодого человека по странам аллегорическим и загробным. Предполагают, что Рей обратился также к Данте. Юноша в поэме Рея посещает 12 философов и внемлет премудрости Гиппократа, Плиния, Платона, Аристотеля, который и ведет юношу по небу, объясняет, как нужно жить «достойно», жить в добродетели, в страхе божьем, презирая преходящие блага, постоянно помня о своей душе и о небе.

К нескольким источникам, особенно к «Антиэросу» Баттисто Фульгозо, восходят сюжеты сборника стихов Рея «Зверинец», в котором верно описаны виды разного положения людей, зверей и птиц, их приключения и обычаи (1562). Сравнительно с морализующей тенденцией XVI в. интересны типизированные портреты в восьмистишьях третьей книги: король, воевода,

448

каштелян, гетман, ротмистр и т. д. Обобщения дают яркие, резкие и условные черты. Такова же и эпиграмма на папу, епископов и монахов. Сатирические выпады смелы, прямолинейны и грубоваты. Четвертая книга содержит зарисовки быта. Значительное количество польских «портретов» — главным образом во второй книге (Сигизмунда Августа, королевы Боны, самого автора, Кохановского, польских вельмож) — указывает, что темы взяты из современности.

В стихотворный сборник «Забавные истории» (1562) входили шуточные (иногда весьма вольные по содержанию) стихи, басни, анекдоты, частично заимствованные из итальянских и немецких авторов, частично оригинальные. Введение в польскую литературу жанра «фрашки», доведенного до совершенства Кохановским, — заслуга Рея. «Зверинец» и «Забавные истории» пользовались большой популярностью. Рей подготовил второе их издание, которое появилось лишь в 1574 г. под новым названием — «Фиглики» («Шутки»).

В 1567 г. Рей закончил новое свое нравоучительное сочинение — «Зерцало или образ, в котором человек каждого состояния легко может, как в зеркале, увидеть свои поступки». Оно, несомненно, тесно связано с поэмой «Подлинное изображение...». В книге «Зерцало...», написанной уже прозой, Рей продолжает свои поиски «достойного человека». Автор не описывает жизни героя, а дает руководство к ней. Он советует, как выбирать себе жену, как воспитывать детей, чему их обучать, как вести хозяйство, как относиться к крестьянам и т. д. Идеал, выдвигаемый Реем, не только идеал доброго семьянина, радушного хозяина, но и идеал шляхтича-гражданина.

С Эразмом Роттердамским Рей соприкасается в своем, может быть, самом популярном в XVI столетии произведении — проповедях. Этот труд заставил Рея обратиться к истории и филологии. Будучи самоучкой, он много трудился, чтобы перевести нужные ему для «Постилл» евангельские тексты. Когда он составлял свои проповеди (1555—1556), не было другого польского Евангелия, кроме весьма несовершенного лютеранского перевода в издании Секлуциана. Рей обратился на только к официальной католической Библии, но и к переводу Нового Завета Эразма. «Постиллы» Рея стали уже в XVI в. известны на Западной Руси.

Творчество Рея тесно связано с польской действительностью. Горячий патриот, он писал свои произведения только на польском языке. Именно в языке его сочинений, сочном, образном, близком к разговорному, полнее всего раскрылся ренессансный демократизм писателя. В произведениях Рея нет стройности и изысканности, но речевые приметы времени и среды представлены весьма щедро и ярко. В творчестве Рея польский литературный язык приобрел новые, самобытные черты. Ян Кохановский именно Рея называл своим предшественником.

448

ЯН КОХАНОВСКИЙ

Великий поэт польского Возрождения Ян Кохановский (1530—1584), сын шляхтича, получил первоначальное образование дома. В 1544 г. он был занесен в списки Краковского университета и учился там с перерывами до 1547 г. Латинским языком и латинской версификацией молодой Кохановский овладел, по-видимому, еще до отъезда за границу, ибо в Италии он оказался вполне подготовленным к восприятию наук и написал значительную часть своих латинских элегий и эпиграмм. Да и трудно предположить, чтобы столь живое в Краковской академии в начале века изучение Горация замерло в 40-х годах. Вероятно, истоки горацианства Кохановского — в польской культуре его молодости.

Вирши краковских бакалавров могли навести его на мысль о необходимости реформировать польский стих, поднять польскую поэзию на уровень греко-латинской. Эти мысли впоследствии укреплялись в итальянской университетской среде, где велись несмолкаемые споры о языке, и ученики Бембо, т. е. сторонники родного языка, торжествовали, одержав значительные победы над упорными «латинистами». Заграничный период жизни Кохановского продолжался около семи лет (1554—1559). В течение этого времени он несколько раз возвращался в Польшу. Дольше всего Кохановский пробыл в Падуе, куда ездил трижды. Там он занимался у Франческо Робортелло (1516—1567), комментировавшего «Поэтику» Аристотеля и «Послание к Писонам» Горация. Взгляды Робортелло на литературные жанры оказали воздействие на поэта, который обязан ему также основательным знанием классической филологии.

После третьего путешествия в Италию Кохановский очутился в Кенигсберге, который впервые посетил в 1552 г., и пробыл там год. Едва ли он приехал туда для расширения своего образования или по религиозным причинам, так как особых симпатий к Реформации не обнаруживал. Молодой гуманист нашел себе мецената в лице герцога Альбрехта Прусского, вассала польского короля. Герцог платил ему пенсию и, вероятно, помог побывать снова в чужих краях. В 1559 г. Кохановский путешествовал по Франции. Он посетил Париж и его окрестности, Бретань, берега Луары, Гаронны

449

и Роны, побывал также в Марселе и в Бельгии. Путешествие это продолжалось недолго, и поэт вскоре вернулся на родину. Знакомство Кохановского с Ронсаром некоторые польские и французские литературоведы основывают, главным образом, на стихе: «Ронсара видел я...». Влияние Плеяды на творчество Кохановского не следует преувеличивать.

Следующее десятилетие своей жизни поэт провел преимущественно при польском дворе (1559—1570). В 60-х годах появился в печати у краковских издателей ряд польских произведений Кохановского: «Сусанна» (1562), «Шахматы» (1562—1566), «Согласие» (1564), «Сатир» (1564). На литературном поприще он выступил, таким образом, как поэт дидактический и придворный с произведениями, написанными на польском языке. Из неолатинских поэтов Италии Яну Кохановскому были хорошо известны Палингений, Понтано, Саннадзаро, Панормита, Полициано, Марко Джироламо Вида, который пленил Т. Тассо как автор «Христеиды», а Кохановского привлек своей пародийной поэмой «Игра в шахматы». Однако польский поэт настолько переделал прочитанное — от сюжета до деталей, что справедливее говорить о новом, вполне самостоятельном поэтическом произведении. У Кохановского шахматные фигуры персонифицируют людей и политические отношения. Дидактические же черты, излюбленные итальянским автором, исчезают. Боги Виды заменены людьми, устранены игра слов и анахронизмы.

В 1563 г., благодаря покровительству епископа Мышковского, поэт становится личным секретарем короля. Несмотря на дружбу с князьями католической церкви, Кохановский, которому некогда помогал лютеранин Альбрехт Прусский, поддерживал связи и с вождями кальвинистов, как, например, с князем Николаем Радзивиллом Черным, видным литовско-русским магнатом, чьей жене он посвятил свое переложение в стихах библейской повести о Сусанне. Из этих знакомств Кохановского явствует: при последних Ягеллонах в Польше и Литве царила веротерпимость.

Его политические воззрения наиболее полно выражает дидактическая поэма «Сатир». «Дикий муж» появляется из леса, чтобы осмеять и осудить рыцарей, забывших о своем долге по отношению к государству. Сатир обращается к слушателям: «Без устали вы здесь рубили и копали — сатира бедного из леса вы прогнали». Повсюду в Польше и Литве стучат топоры, летят щепки. Губят и жгут леса, чтобы из золы получить поташ, необходимый для западной мануфактуры. Забыв о своем военном призвании, шляхтичи забросили на чердак оружие предков и занялись торговлей скотом, хлебом. А татары тем временем нападают на юго-восточные границы государства. Но торговцу-шляхтичу дела нет до общих интересов. Поэт напоминает дворянину во купечестве: «Меч ценится, а не лесной товар».