- •Содержание

- •Предисловие

- •Тематика курсового проекта

- •2. Исходные данные для курсового проектирования

- •5. Расчёт расходов теплоты

- •5.1 Расход теплоты на отопление

- •5.2 Расход теплоты на вентиляцию

- •5.3 Расход теплоты на горячее водоснабжение

- •6. Гидравлический расчёт трубопроводов горячего водоснабжения

- •6.1 Расчёт требуемых давлений в основании секционных узлов горячего водоснабжения (на вводах в здание)

- •6.2 Выбор основной магистрали подающего трубопровода системы горячего водоснабжения

- •6.3 Расчёт расхода теплоносителя на горячее водоснабжение

- •6.4 Определение диаметра участка трубопровода

- •6.5 Расчёт скорости теплоносителя

- •6.6 Гидравлический расчёт основной магистрали подающего трубопровода в режиме водоразбора

- •6.7 Гидравлический расчёт подающего трубопровода боковых ответвлений

- •1) Скорость воды должна быть не более 3,5 м/с;

- •2) Минимальный диаметр принимается равным dУ 25 мм;

- •3) Диаметр трубопровода может меняться только в узлах трубопроводов.

- •7. Гидравлический расчёт тепловых сетей

- •7.1 Гидравлический расчёт основной магистрали тепловых сетей

- •7.2 Гидравлический расчёт боковых ответвлений тепловых сетей

- •8. Компенсация температурных деформаций трубопроводов сетей теплоснабжения

- •8.1 Расчёт п-образных компенсаторов

- •8.2 Расчёт трубопроводов на самокомпенсацию температурных расширений

- •8.3 Нагрузки на подвижные опоры трубопроводов

- •Р исунок 8.2 – Номограмма для определения безразмерного коэффициента с для расчёта г–образного участка трубопровода с углом поворота больше 90º без учёта гибкости отвода

- •При расчёте упругой деформации в заделке меньшего плеча

- •9. Графическая часть проекта

- •9.1 План тепловых сетей

- •9.2 Схема сетей

- •9.3 Поперечные разрезы сетей

- •9.4 Профиль сетей

- •Приложение а (обязательное) Условное изображение элементов сетей теплоснабжения на плане сетей

- •Приложение б (справочное) Гидравлический расчёт сетей горячего водоснабжения

- •Продолжение таблицы б2

- •ЛитератуРа

8.1 Расчёт п-образных компенсаторов

П-образные компенсаторы применяются при всех способах прокладки. К преимуществам этих компенсаторов следует отнести небольшие усилия, передаваемые на неподвижные опоры, и большую компенсирующую способность. К недостаткам - большие габариты и увеличенное гидравлическое сопротивление. Кроме того, увеличивается металлоёмкость и трудоёмкость строительства.

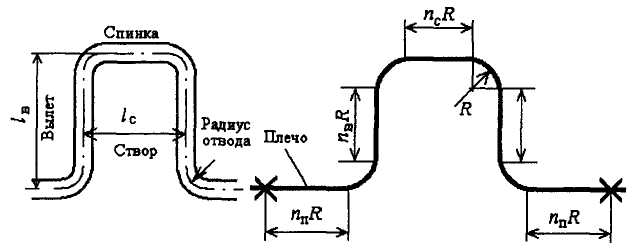

Компенсирующая способность П-образного компенсатора определяется его размерами: вылетом lв, створом lc и радиусом отвода R. Размеры представлены на рисунке 8.1 и в таблице 8.2.

Для гибких компенсаторов применяются крутоизогнутые отводы с радиусом гиба, равным диаметру трубы, а также нормально изогнутые отводы с радиусом гиба не менее трёх диаметров трубы.

В целях снижения расчётного температурного удлинения рекомендуется устанавливать П-образные компенсаторы с предварительной 50% растяжкой. В этом случае компенсатор рассчитывается на удлинение по формуле:

Δlp = 0,5Δl = 0,5αlΔt. , (8.2)

где Δlp – удлинение компенсатора, м.

Рисунок 8.1 - П-образный температурный компенсатор

Компенсирующая способность П-образного компенсатора при растяжке в холодном состоянии на половину ожидаемого удлинения определяется по формуле:

![]() (8.3)

(8.3)

где ∆ - компенсирующая способность компенсатора, м;

σ – допустимое напряжение на изгиб; σ = 160 МПа для компенсаторов из стали 10Г2С, ВМСт2сп, Ст3сп, ВМСт3сп и σ = 120 МПа для компенсаторов из стали 10, 20, Ст2сп;

А – расчётный параметр, м3;

Е – модуль упругости, МПа; для углеродистой стали Е = 2 .105 МПа;

l - участок трубы между неподвижными опорами, м;

m — коррекционный коэффициент на уменьшение жёсткости трубы при увеличении диаметра.

![]() ;

(8.4)

;

(8.4)

где R – радиус отвода компенсатора, м;

lв - вылет компенсатора. м;

lc - створ компенсатора, м;

k - коэффициент жёсткости Кáрмана.

Для расчёта коэффициента жёсткости Кáрмана необходимо определить коэффициент трубы по формуле:

![]() (8.5)

(8.5)

где h - коэффициент трубы;

δ - толщина стенки трубы, м;

dср = (dн–δ/2) - средний диаметр трубы (по середине толщины трубы), м;

dн - наружный диаметр трубы, м.

Коэффициент Кáрмана k и поправочный коэффициент т определяются:

• для нормально гнутых отводов с радиусом гиба R = (3…4) dн –

![]() ,

при h>1;

,

при h>1;

![]() ,

при h

1;

,

при h

1;

![]() ;

;

• для крутоизогнутых штампованных отводов с радиусом гиба R = dн –

k = 1; m = l.

Расстояния между неподвижными опорами трубопроводов с П–образными компенсаторами приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Условный диаметр dУ, мм |

25 |

32 |

40…50 |

70 |

80 |

100 |

125 |

Расстояние между опорами, м |

50 |

50 |

60 |

70 |

80 |

80 |

90 |

Условный диаметр dУ, мм |

150 |

175 |

200 |

250 |

300 |

350 |

400 |

Расстояние между опорами, м |

100 |

100 |

120 |

120 |

120 |

140 |

160 |

Размеры компенсаторов представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Условный диаметр dУ, мм |

Вылет Н, мм |

Створ В, мм |

Тип |

25, 32, 40 |

1650 |

1605 |

НКК–1 |

50, 70, 80 |

2250 |

1605 |

НКК–4 |

100, 125, 150 |

3150 |

2600 |

НКК–7 |

175, 200, 250 |

3000 |

2340 |

НКК–8 |

300, 350, 400 |

6000 |

2940 |

НКК–8 |

Рассчитанная компенсирующая способность компенсатора должна быть больше удлинения трубы.

∆ > ∆l. (8.6)

Результаты расчёта компенсаторов приводятся в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Размеры компенсаторов

Сила упругого отпора компенсатора (сила, действующая на неподвижную опору) определяется по формуле:

![]() ,

(8.7)

,

(8.7)

где Рx – сила упругого отпора компенсатора, Н;

dн – наружный диаметр трубы, м;

dв – внутренний диаметр трубы, м;

Ixs – момент инерции упругой линии оси компенсатора, м4.

Момент инерции упругой линии оси компенсатора

![]() ,

(8.8)

,

(8.8)

где nв , nс – отношение длины вылета и спинки компенсатора к радиусу гиба отвода компенсатора;

Lпр – приведённая длина оси компенсатора, м;

ys – координата упругого центра, м.

Координата упругого центра:

![]() (8.9)

(8.9)

Приведённая длина оси компенсатора:

![]() ,

(8.10)

,

(8.10)

где nП – отношение длины плеча компенсатора к радиусу гиба отвода компенсатора.

Отношение длины плеча, вылета и спинки компенсатора к радиусу гиба отвода компенсатора определяются в соответствии с рисунком 8.1.