14.2. Термический анализ

Термический анализ и дифференциальный термический анализ (ДТА) заключаются в измерении температуры (или разности) в зависимости от количества подводимой или отводимой теплоты.

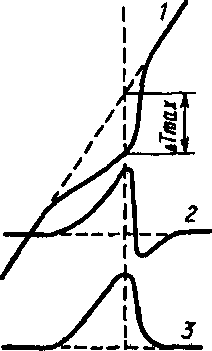

Рис

14.4.

Кривые

термического анализа:

/

— кривая термического анализа в

координатах T—t

(ДЯ

> 0 ); 2

—

кривая деривационного анализа в

координатах dT/di—t;

3

—

кривая дифференциального термического

анализа в координатах ЛТ—Т

(ДЯ<0)

В методе ДТА температуру образца сравнивают с температурой некоторого инертного материала (эталона) в процессе линейного повышения окружающей температуры. Эталоном должно быть термически устойчивое вещество, для которого в интервале изучаемых температур не

наблюдается фазовых переходов или разложения. Для этих целей часто используют оксид алюминия (а- А1гО}).

При эндотермических в д лавтртття

0&70Я7»

лицея } \\

АГ'О

l

i ifЛ

Эндотермическая a&tcc/nt

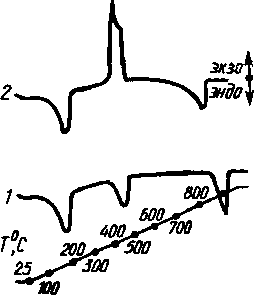

процессах температура исследуемого образца падает ниже температуры эталона; для экзотермического процесса температура повышается (рис. 14.5).

Большинство превращений сопровождается эн- Рис. 14.5. Кривая ДТА с эндотермическим пи-дотермическими эффекта- ком при 7] и экзотермическим пиком при Т2 ми; исключение составляют процессы окисления и некоторые структурные изменения; довольно часто они возникают в результате вторичных процессов. В качестве примера рассмотрим разложение СаС204 Н,0 (рис. 14.6). Кривая 1 описывает разложение СаС204 - Н20 в атмосфере С02. Три точки потери массы соответствуют трем эндотермическим процессам — последовательному отщеплению Н20 , СО и С02. На кривой 2 наблюдается явно экзотермический пик, обусловленный сгоранием СО на воздухе при температуре печи.

разложении

СаС204

Н20

в ат- ДТд

можно

получить

с

ПОМощью

диф-

мосфере

С02

(1)

и

на воздухе (2) ференциально-калориметрических

из-

25- 3

87

Т емпературы

пиков качественно характеризуют

соответствующие процессы. В количественном

методе ДТА принято одно основное

допущение: площадь, ограниченная

пиком на кривой, пропорциональна теплоте

реакции, а также количеству вступающего

в реакцию вещества. Это допущение обычно

не является достаточно строгим, поскольку

вид и положение пиков плохо воспроизводятся.

Поэтому основная область применения

ДТА — качественная оценка образцов.

Сначала этот метод применялся для

идентификации металлов, сплавов,

минералов, глин, керамических

материалов. В настоящее время его

используют для идентификации аминокислот,

белков, углеводов, полимеров, пищевых

продуктов.

емпературы

пиков качественно характеризуют

соответствующие процессы. В количественном

методе ДТА принято одно основное

допущение: площадь, ограниченная

пиком на кривой, пропорциональна теплоте

реакции, а также количеству вступающего

в реакцию вещества. Это допущение обычно

не является достаточно строгим, поскольку

вид и положение пиков плохо воспроизводятся.

Поэтому основная область применения

ДТА — качественная оценка образцов.

Сначала этот метод применялся для

идентификации металлов, сплавов,

минералов, глин, керамических

материалов. В настоящее время его

используют для идентификации аминокислот,

белков, углеводов, полимеров, пищевых

продуктов.

Количественную информацию а

то

воздухе,

сопровождающееся переходом

кристаллической решетки из ромбической

в гексагональную

м срсний,

используя для этого дифференциальный

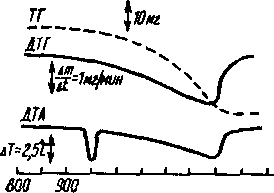

сканирующий калориметр (ДСК). Обычно

в ДСК входит калориметр изотермического

типа. При таком способе измерения

различия в теплопроводности,

теплоемкости исследуемого образца

и эталона и другие отклонения не имеют

значения. На кривой ДСК пики имеют

правильную форму, тогда как на кривой

ДТА линейный участок кривой несколько

искажается тепловыми явлениями,

происходящими в образце. Сканирующий

калориметр удобен для определения

следов примесей в высокочистых

органических соединениях по результатам

наблюдения за понижением точки плавления.

На положение узловых точек чистых

веществ на Т—

//-диаграммах

влияют ничтожные примеси. Изменение

таких параметров твердых и жидких

веществ, как температуры замерзания и

кипения, давления пара растворов,

положено в основу методов определения

молекулярных масс н концентраций.

срсний,

используя для этого дифференциальный

сканирующий калориметр (ДСК). Обычно

в ДСК входит калориметр изотермического

типа. При таком способе измерения

различия в теплопроводности,

теплоемкости исследуемого образца

и эталона и другие отклонения не имеют

значения. На кривой ДСК пики имеют

правильную форму, тогда как на кривой

ДТА линейный участок кривой несколько

искажается тепловыми явлениями,

происходящими в образце. Сканирующий

калориметр удобен для определения

следов примесей в высокочистых

органических соединениях по результатам

наблюдения за понижением точки плавления.

На положение узловых точек чистых

веществ на Т—

//-диаграммах

влияют ничтожные примеси. Изменение

таких параметров твердых и жидких

веществ, как температуры замерзания и

кипения, давления пара растворов,

положено в основу методов определения

молекулярных масс н концентраций.

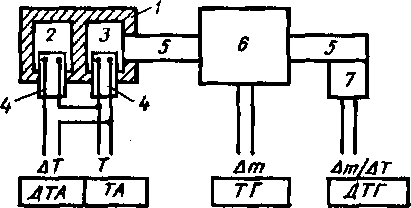

Результаты, полученные методами ТГ, ДТГ и ДТА, сравнива- Рис 14.8. Схема дериватографа:

. * / — печь; 2 — инертное вещество; 3 - проба; 4 —

ют при помощи дери- , :

r , г ~

г , , термоэлементы; 5 — плечи коромысла; 6 — весы; 7 —

ватографа (рис. 14.8). магнитная катушка