- •Т.Я. Емельянова инженерная геодинамика

- •Предисловие

- •Инженерная геодинамика, ее содержание, задачи и методы

- •И нженерная геология

- •2. Общая характеристика современных геологических процессов и явлений как проявления динамики геологической среды

- •2.1. Определение геологических процессов и явлений как объекта инженерной геодинамики

- •Факторы, определяющие развитие экзогенных геологических процессов (эгп)

- •2.2. Инженерно-геологические классификации геологических процессов и явлений

- •Классификация геологических процессов и явлений Саваренского ф.П. [24]

- •Группы геологических процессов и виды явлений [14]

- •Классификационные критерии общей схемы классификации геологических и инженерно-геологических процессов и явлений и пример характеристики процессов [3]

- •Общая инженерно-геологическая классификация процессов и явлений

- •2.3. Количественная оценка развития современных геологических процессов и явлений

- •Количественные показатели развития геологических процессов

- •Категории территорий по пораженности экзогенными геологическими процессами

- •Категории опасности природных процессов (фрагмент)

- •2.4. Содержание инженерно-геологической оценки геологических и инженерно-геологических процессов и явлений

- •3. Инженерно-геологические условия как условия и факторы развития современных геологических процессов

- •3.1. Определение понятия инженерно-геологические условия

- •3.2. Горные породы и их роль в развитии геологических процессов

- •Продолжение табл. 9

- •Влияние поверхности трещин на сопротивление сдвигу (по с.Е. Могилевской)

- •3.3. Тектоника и неотектоника

- •3.4. Геоморфологические условия

- •3.5. Подземные воды и современные геологические процессы и явления

- •4. Современные методы прогнозирования геологических процессов и явлений с целью рационального использования и охраны геологической среды

- •Признаки прогнозирования геологических процессов

- •5. Инженерно-геологическая характеристика оползней

- •5.1 Общая характеристика оползней

- •5.2. Причины нарушения устойчивости пород на склонах и образования оползней

- •5.3. Факторы развития оползней

- •5.4. Динамика и механизм оползневого процесса

- •Постоев г.П. [19] выделяет четыре типа механизма формирования оползней:

- •5.5. Инженерно-геологические классификации оползней

- •Сопоставление существующих классификаций оползней по типам их механизма [19, 27]

- •Классификация оползневых явлений на склонах и откосах (по и.П. Иванову [7])

- •5.6. Прогноз устойчивости склонов и развития оползней

- •5.7. Основные задачи и содержание инженерно-геологического изучения оползней

- •5.8. Противооползневые мероприятия

- •Комплекс противооползневых мероприятий

- •6. Заболачивание и болота

- •6.1. Определение понятий

- •6.2. Закономерности заболачивания суши и образования болот

- •6.3. Условия и факторы развития болот

- •6.4. Инженерно-геологические классификации болот

- •Характеристика болотных отложений

- •Рациональное хозяйственное использование болот и заболоченных территорий

- •Инженерно-геологическая классификация торфов (на примере территории центральной части Западной Сибири) [26]

- •7. Опасность, риск и ущерб от природных и техногенных (антропогенных) геологических процессов

- •7.1. Понятие об опасности, риске и ущербе

- •Энергетические классы оползней по объему смещающихся масс

- •Энергетические классы селевых потоков по порядку водотоков

- •Динамические критерии оценки опасности эгп

- •7.2. Методы оценки и прогнозирования опасности и риска экзогенных геологических процессов

- •Критерии зависимости от вида объектов, подверженных воздействию оползней

- •Значения коэффициента разрушаемости

- •8. Геологические процессы и явления западной сибири

- •8.1. Геологические процессы и явления, обусловленные деятельностью поверхностных вод

- •8.2. Геологические процессы и явления, обусловленные деятельностью подземных вод

- •8.3. Геологические процессы и явления, обусловленные деятельностью поверхностных и подземных вод

- •8.4. Геологические процессы и явления, обусловленные действием гравитационных сил на склонах

- •8.5. Геологические процессы и явления, обусловленные деятельностью ветра (эоловые процессы)

- •8.6. Районирование территории Западной Сибири по развитию комплексов современных геологических процессов и явлений

- •Заключение

- •Список литературы

- •Содержание

- •Инженерная геодинамика

- •Научный редактор

5.5. Инженерно-геологические классификации оползней

Инженерно-геологическая оценка устойчивости склонов, откосов и оползней производится на основе изучения оползней. При изучении всякого явления обязательно пользуются типизацией и классификацией изучаемого объекта, явления, чтобы решить поставленные перед исследователем задачи. В настоящее время насчитывается более 150 классификаций оползней. Эти классификации разделяются на три группы: общие, частные, региональные.

Вопросами классифицирования этого сложного явления занимаются более 100 лет, но до сих пор нет единой, разработанной для всех регионов и всех типов оползней классификации. Это говорит о сложности изучаемого процесса и не изученности его до конца. В настоящее время перед разделом инженерной геодинамики, изучающем оползни (и другие гравитационные процессы), стоит проблема создания унифицированной классификации особенно в связи с применением ЭВМ для изучения сложных природных процессов, для изучения процессов методом моделирования.

Остановимся на классификациях оползней, которые наиболее широко применяются в настоящее время в практике исследований.

Большая заслуга в разработке вопроса классификаций оползней принадлежит Ф.П. Саваренскому. В 1935 г. он разработал и предложил схему классификационных признаков которые можно использовать для унифицирования классификаций и классификации их, соответственно, этой схемы.

Эти признаки разделяются следующим образом [20]:

По строению, структуре склона.

По причинам неустойчивости массива.

По факторам, способствующим проявлению оползней (условия питания, конфигурация склона, выветривание, землетрясения, уничтожение растительности и т.д. ).

По размерам и глубине захвата (поверхностные – до 1 м, мелкие до 5 м, глубокие до 20 м, очень глубокие >20 м).

По времени проявления и состоянию.

Большинство исследователей в дальнейшем при решении вопросов классификации гравитационных процессов в большей или меньшей мере использовали эти признаки: это видно из следующих примеров общих классификаций.

Павлов А.П. в 1903 г. разделил оползни по характеру развития смещения на деляпсивные (соскальзывающие) и детрузивные (толкающие).

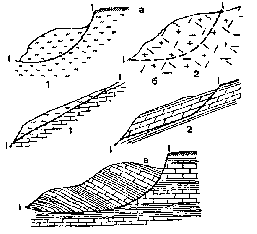

Саваренский Ф.П. в 1935 г. разделил оползни по структуре склона и положению поверхности скольжения. Оползни разделены на асеквентные, консеквентные и инсеквентные. Асеквентные образуются в однородных рыхлых породах, консеквентные образуются в слоистых породах по определенным плоскостям (раздела слоев пород, трещинам); инсеквентные образуются в неоднородных слоистых породах, залегающих горизонтально или падающих в сторону склона, где поверхность скольжения пересекает различные слои (рис. 11).

Н.В. Родионов в 1939 г. разделил оползни по признаку потери устойчивости пород на консистентные (нарушение связано с увлажнением пород – увеличением пластичности); суффозионные (связанные с суффозией); структурные (смещение по поверхностям напластования); сложные.

И.В. Попов в 1946 г. разделил оползни по возрасту и фазам развития на современные (при современном базисе эрозии и абразии) с видами: движущиеся, приостановленные, остановленные и древние (при ином базисе эрозии) с видами: открытые и погребенные.

Рис. 11. Схемы характерных типов строения (структуры) оползней (по В.Д. Ломтадзе, 1977):

а) асеквентный (1 – в однородных глинистых породах, 2 – в трещиноватых твердых породах); б) консеквентный (1 – смещение делювия по коренным породам, 2 – моноклинально наклонных слоистых породах); в) инсеквентный

Детально классификацию оползней и других гравитационных процессов с использованием многих признаков составил Ломтадзе В.Д. [12, 13]. В классификации учтены механизм оползневых смещений, причины нарушения устойчивости пород, состояние склонов, динамика, размеры оползней и направление защитных мероприятий.

Емельянова Е.П. [4] разделяет оползни на нормальные (истинные) и оползни особенные (псевдооползни). Истинные разделяет на глубинные и поверхностные.

К псевдооползням относит проседание над пустотами и оседание при уплотнении.

Довольно большое количество классификаций оползней состав-лено по типам их механизма (табл. 12).

ЧАСТНЫЕ классификации составляются по какому-то одному признаку. Например, классификация по форме в плане, где выделяются оползни: циркообразные, фронтальные, веерообразные, глетчерообраз-ные, угловых очертаний, эллипсоидальные, грушевидные, каплевидные, ложкообразные, сложные.

Таблица 12