- •Оглавление

- •Введение

- •Лекция 1. Здания и сооружения, их классификация и требования к ним

- •Лекция 2. Типизация и унификация в строительстве

- •Лекция 3. Конструктивные элементы зданий

- •3.1. Основания и фундаменты

- •3.2. Стены

- •3.3. Каркас зданий (опоры и ригели)

- •3.4. Перекрытия и полы

- •3.5. Перегородки

- •3.6. Крыши

- •Лестницы, окна, двери

- •Лекция 4. Конструктивные и строительные системы зданий

- •Лекция 5. Конструктивные схемы жилых зданий

- •5.1. Основные конструктивные схемы крупноблочных зданий

- •5.2. Основные конструктивные схемы крупнопанельных зданий

- •5.2.1. Бескаркасные панельные здания

- •5.2.2. Каркасные панельные здания

- •5.3. Кирпичные здания

- •5.4. Монолитное домостроение

- •5.5. Деревянные здания

- •5.5.1. Бревенчатые и брусчатые здания

- •5.5.2. Каркасные здания

- •5.5.3. Щитовые здания

- •Список использованной литературы

Лекция 4. Конструктивные и строительные системы зданий

Совокупность конструкций, обеспечивающих зданию пространственную жесткость и устойчивость, носит название несущего остова. В его состав могут входить различные конструктивные элементы, которые определяют конструктивную схему здания. Расположенные внутри здания отдельные опоры и ригели образуют внутренний каркас здания.

По характеру конструктивной схемы различают следующие три основных типа зданий:

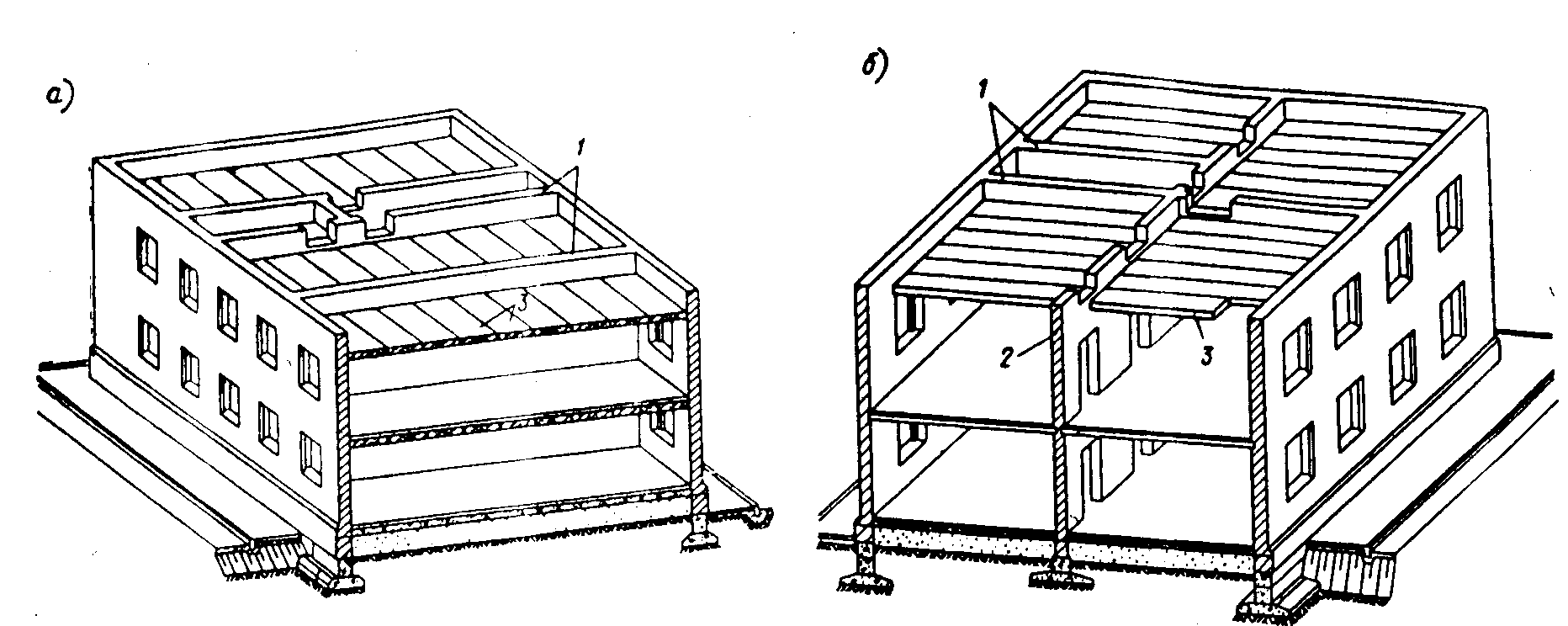

бескаркасные здания (здания с несущими наружными и внутренними стенами) (рис. 31);

Рис. 31. Бескаркасные здания:

а - здание с несущими поперечными стенами; б – здание с несущими продольными стенами;

1 – поперечные стены; 2 – продольные стены; 3 – перекрытия.

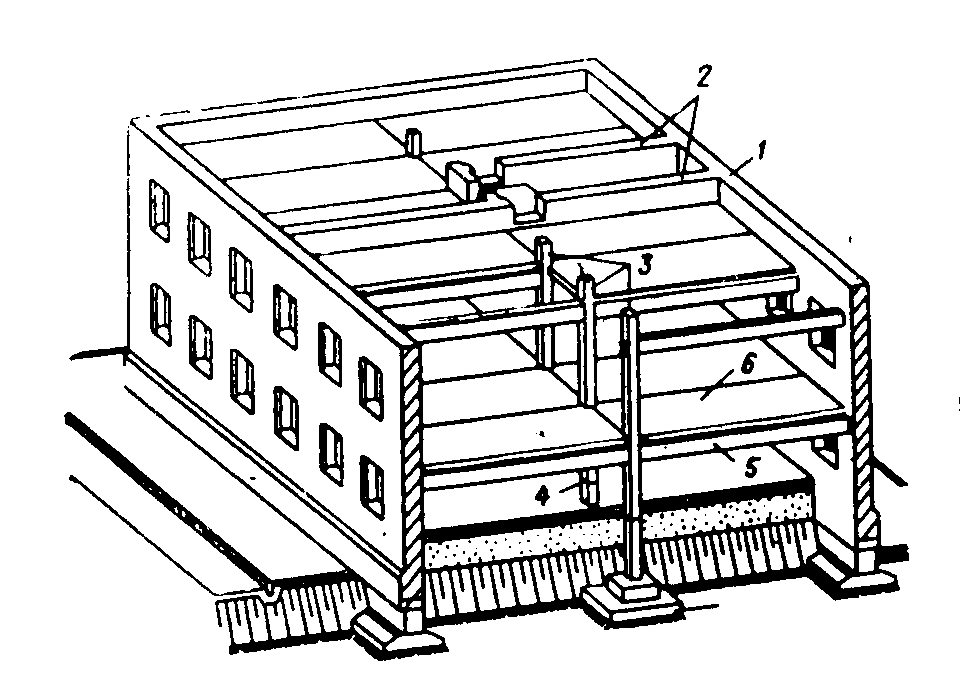

здания с неполным каркасом (с несущими наружными стенами и внутренним каркасом) (рис. 32);

Рис. 32. Здание с неполным каркасом:

1 – несущие стены; 2 – стены лестничной клетки; 3 – колонны; 4 – стык колонн;

5 – поперечные прогоны; 6 – перекрытия.

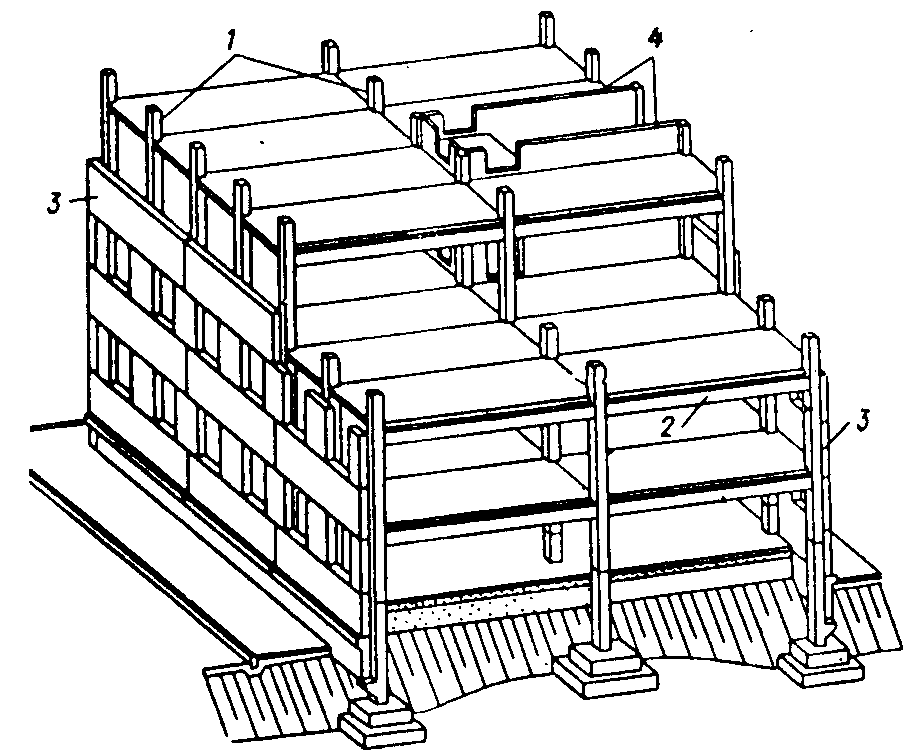

с полным каркасом (рис. 33).

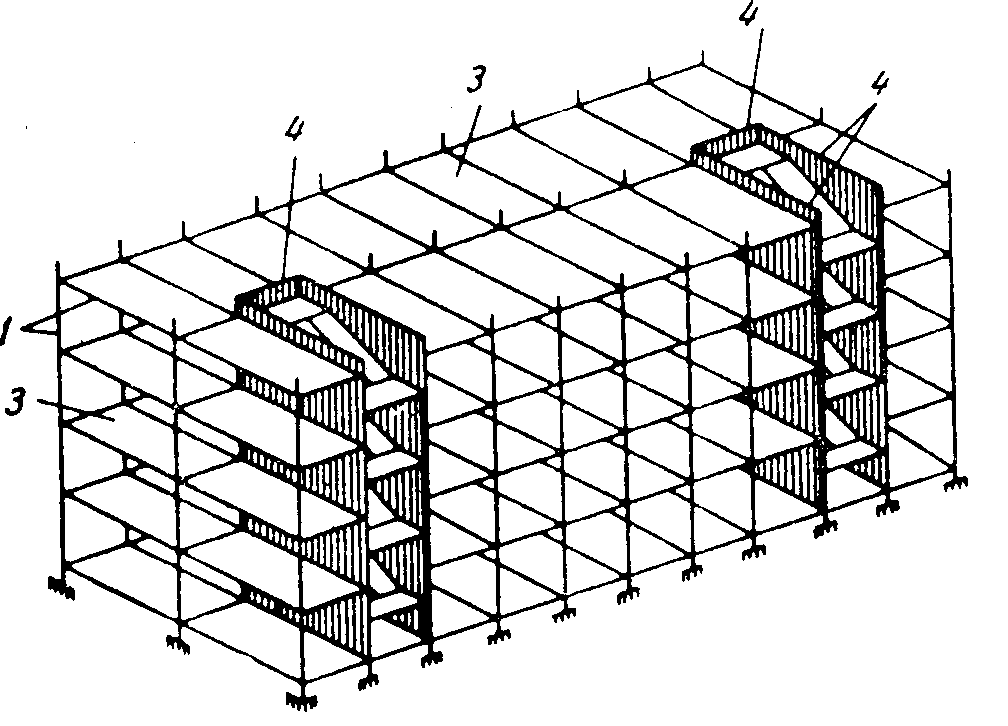

Рис. 33. Здание с полным каркасом:

1 – колонны; 2 – ригели; 3 – навесная стена; 4 – стены лестничной клетки.

В зданиях с полным каркасом нагрузки передаются на каркас, т. е. на систему связанных между собой вертикальных колонн и горизонтальных балок (ригелей). В этих зданиях колонны каркаса располагают как по периметру наружных стен, так и внутри здания.

В зданиях с неполным каркасом все возникающие в них нагрузки передаются на внутренний каркас и наружные стены.

В бескаркасных зданиях и сооружениях все нагрузки от перекрытий и крыши воспринимаются стенами. Несущими могут быть стены: наружные и внутренние, продольные и поперечные, а также одновременно продольные и поперечные.

По характеру работы каркасы бывают трех типов: рамные, связевые, рамно-связевые.

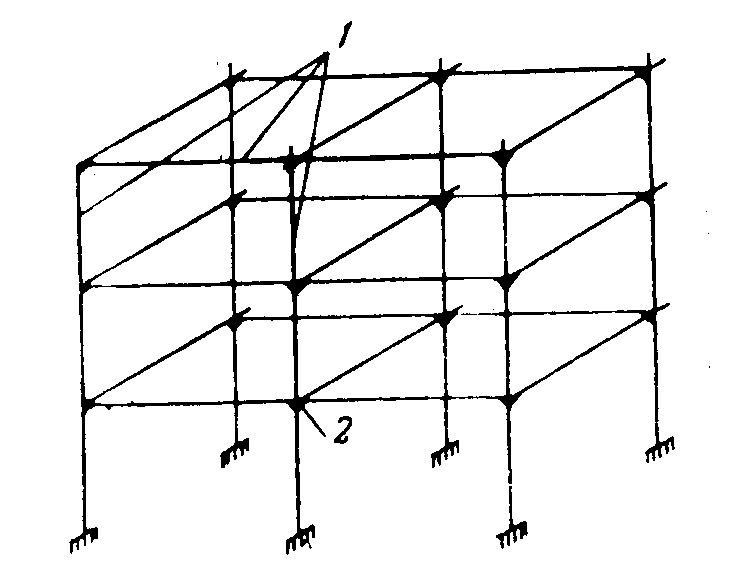

Стойки и ригели рамного каркаса соединяются между собой жесткими узлами и образуют поперечные и продольные рамы, воспринимающие все действующие на каркас вертикальные и горизонтальные нагрузки (рис. 34).

Рис. 34. Схема рамного каркаса:

1 – элементы каркаса; 2 – жесткие узлы.

Рамная система состоит из колонн, жестко соединенных с ними ригелей перекрытий, располагаемых во взаимно перпендикулярных направлениях и обеспечивающих жесткую пространственную систему. Эта система имеет ограниченное применение.

Рамный каркас наиболее прочный и жесткий, но его конструкция сложна. Такой каркас чаще выполняют монолитным при строительстве зданий, в которых не допускаются вертикальные связи жесткости, или в зданиях, подверженных динамическим нагрузкам.

Связевые системы являются основными для общественных зданий большой этажности. В них достигается большая жесткость, проще решаются узлы сопряжения ригелей с колоннами. Жесткость таких зданий достигается применением пространственных связевых элементов в виде жестко соединенных между собой под углом стенок или пространственных элементов, проходящих по всей высоте здания. Для восприятия горизонтальных и вертикальных нагрузок применяют диафрагмы и связи жесткости, которые располагают как в поперечном, так и в продольном направлениях. Необходимая жесткость связевого каркаса в горизонтальном направлении обеспечивается путем соединения между собой плит перекрытия, а в вертикальном – постановкой вертикальных металлических конструкций (связи жесткости) или специальных железобетонных перегородок (диафрагм жесткости) (рис. 35).

Рис. 35. Схема связного каркаса:

1 – элементы каркаса; 2 – жесткие узлы (в этой схеме нет); 3 – горизонтальные связи

жесткости; 4 – вертикальные продольные и поперечные диафрагмы жесткости.

В практике часто применяется комбинированный (рамно-связевый) тип каркаса, при котором в одном направлении ставятся рамы, в другом – связи. В рамно-связевых системах достигается совместная работа рам и вертикальных стенок-связей (диафрагм). Стенки-диафрагмы располагают по всей высоте здания, жестко закрепляют в фундаменте и к примыкающим колоннам. Они могут быть плоскими, размещенными в направлении, перпендикулярном направлению рам, и пространственными, когда дополнительно такие стенки-диафрагмы устраиваются и в плоскости рам. Эти системы применяют при проектировании общественных зданий высотой до 12 этажей.

Характерной особенностью полнокаркасных зданий является четкое разграничение функций между каркасом, воспринимающим все нагрузки, и стенами, которые служат только ограждениями и потому выполняются либо самонесущими, либо навесными, передающими в каждом этаже нагрузку элементам каркаса.

В современном гражданском строительстве материалом каркаса служат сборный железобетон или сталь. В некоторых случаях, при малоэтажном строительстве колонны внутреннего каркаса иногда выкладываются из кирпича. В деревянном строительстве каркас выполняют из дерева.

Контрольные вопросы

Перечислите конструктивные системы зданий.

Какие основные типы зданий по характеру конструктивной схемы?

Что значит здание бескаркасное, здание с неполным каркасом и здание полнокаркасное?

Какого типа бывают каркасы по характеру работы?