- •Водоотведение малых населенных мест

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Особенности систем водоотведения малых населенных мест

- •1.1. Классификация и характеристика систем

- •1.2. Нормы и режим водоотведения в малых населенных местах. Характерные концентрации сточных вод

- •1.3. Выбор нормативного документа при расчете систем «малой канализации»

- •2. Водоотводящие сети малых населенных мест

- •Формулы для определения вероятности действия приборов на объекте при потребителях одного вида:

- •Формулы для определения вероятности действия приборов при нескольких разных водопотребителях на объекте:

- •2.2. Определение расчетных расходов воды и сточных вод на объекте.

- •Формулы для определения расчетных расходов сточных вод:

- •2.3. Устройство канализационных сетей малых населенных мест. Присоединение внутренних канализационных сетей к наружным.

- •Минимальные допустимые расстояния по горизонтали в свету

- •Минимальные допустимые расстояния по горизонтали в свету между подземными трубопроводами при их параллельном размещении

- •2.4. Особенности гидравлического расчета сетей с малыми расходами сточных вод.

- •2.5. Пример расчета водоотводящей сети в малом населенном пункте.

- •2.5.1 Исходные данные и задание на проектирование.

- •2.5.2 Определение расчётных расходов воды и сточных вод от отдельных зданий.

- •2.5.3 Определение расчётных расходов воды и сточных вод базы отдыха в целом.

- •2.5.4 Определение расчетных расходов сточных вод на участках канализационной сети

- •2.5.5 Гидравлический расчет сети

- •Выпуск к1 столовой

- •Выпуск к1 административного здания.

- •Выпуск к1 жилого корпуса

- •3. Перекачка малых расходов сточных вод.

- •4. Защита водоемов от загрязнения сточными водами

- •4.1. Требования к составу воды водоемов

- •4.2. Определение предельно допустимых концентраций сточных вод, сбрасываемых в водоем

- •Пдк биоокисляемых органических примесей по показателю бпк20

- •Из формулы |4.8| предельно допустимая концентрация расчетного азот содержащего соединения в сбрасываемых сточных водах составит:

- •4.3. Пример расчета пдк сточных вод, сбрасываемых в водоем

- •Пдк биоокисляемых органических примесей по показателю бпк20

- •5.2 Песколовки.

- •5.2.1 Реконструкция действующих песколовок.

- •5.2.2 Тангенциальные песколовки

- •5.2.3 Вертикальные песколовки

- •5.3 Отстойники

- •6. Локальные сооружения биологической очистки сточных вод

- •6.1. Современные конструкции сооружений биологической очистки

- •6.2. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях

- •7.2. Глубокая биологическая очистка бытовых сточных вод

- •7.2.1. Современные требования к сбросу сточных вод в водоемы

- •7.2.2. Очистка городских сточных вод от соединений азота. Понятие нитрификации и денитрификации.

- •С блоком нитрификации-денитрификации.

- •7.2.3. Очистка городских сточных вод от соединений фосфора.

- •7.2.4. Ацидофикация сырого осадка

- •Степень рециркуляции водно-иловой смеси в схемах очистки бытовых сточных вод

- •7.3. Примеры выполнения практических заданий

- •7.3.1. Расчет аэротенка-нитрификатора и денитрификатора

- •Балансовая схема процесса по бпк и азот содержащим соединениям

- •Расчет аэротенка-нитрификатора

- •Расчет денитрификатора

- •7.3.2. Анализ схемы очистки сточных вод. Составление баланса по извлекаемым компонентам

- •7.3.3.Составление балансовой схемы очистки бытовых сточных вод по азот содержащим компонентам

- •1) Концентрации загрязнений в бытовых водах, поступающих на очистку,

- •8. Особенности обработки малых количеств осадка. Интенсификация работы сооружений по обработке осадка.

- •8.1 Стабилизация малых количество осадка.

- •8.1.1 Двухъярусные отстойники

- •8.1.2 Септики

- •8.1.3. Интенсификация сбраживания осадка

- •8.2 Реагентная обработка как метод дегельминтизации и обеззараживания осадка.

- •8.3 Обезвоживание малых количеств осадка

- •8.4 Проблема утилизации осадков. Депонирование осадков.

- •Б) полигон

- •9 Индивидуальные очистные сооружения

- •9.1 Индивидуальные сооружения биологической очистки в естественных условиях

- •9.2 Установки компактные для очистки сточных вод с расходами до 25 м3/сут

- •10 Водоотведение специализированных зданий на территории малых населенных мест

- •10.1 Предприятия общественного питания.

- •10.2 Бани.

- •10.3 Плавательные бассейны.

- •10.4 Специализированные лечебные учереждения

- •10.5 Предприятия по обслуживанию автомобилей

- •11. Задания для контроля знаний по курсу «Водоотведение малых населенных мест»

- •11.1. Определение расчетных расходов сточных вод и проектирование водоотводящей сети малого населенного пункта.

- •11.1.1. Задание 1

- •Задание 2

- •Расчет предельно допустимых концентраций сточных вод, сбрасываемых в водоем.

- •11.3. Расчет нитрификатора и денитрификатора.

- •11.4. Анализ схем очистки бытовых сточных вод

- •11. 5. Анализ схемы очистки бытовых сточных вод Составление баланса по азоту

- •11.6. Тест для проверки теоретических знаний (пример).

- •12. Библиографический список

8.1.2 Септики

Септики целесообразно применять на очистных станциях производительностью до 25м3/сут. Септик представляет собой круглый или прямоугольный в плане проточный резервуар. В верхней части емкости происходит отстаивание сточных вод, а на дне - минерализация осадка в анаэробных условиях. Сброженнный и уплотненный осадок периодически откачивается насосами или удаляется по иловой трубе. Он подвергается обезвоживанию на иловых площадках или вывозится ассенизационными машинами на централизованную очистку. При выгрузке в септике оставляют около 20% сброженного осадка: в нем концентрация ила намного больше, чем в поступающих сточных водах, и он нужен для обогащения микрофлорой новых порций осадка.

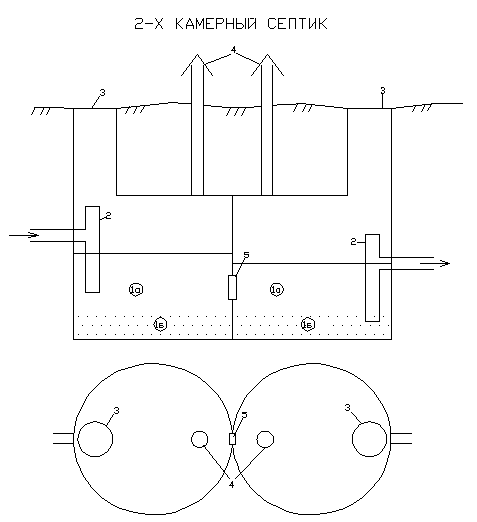

Септики могут состоять из одной, двух или трех секций; очищаемые сточные воды проходят секции последовательно. При расходе сточных вод до 1 м3/сут достаточно однокамерного сооружения; при расходе до 10 м3/сут устраивают двух камерный септик, при больших расходах – трехкамерный. На рис.8.2 представлен двухкамерный септик.

Расчет септика заключается в определении объемов отстойной и септической частей. Отстойная зона рассчитывается исходя из продолжительности осветления сточных вод t = 2,5–3 суток. Объем септической части назначается 120-130 л в год на каждого жителя, обслуживаемого очистной станцией.

Большая продолжительность процесса сбраживания, неполный распад органического вещества осадка, всплывание осадка и, как следствие, вторичное загрязнение воды, а также большие объемы и глубины сооружений создают сложности в их эксплуатации. Поэтому в настоящее время септики традиционных конструкций в новые проекты не закладываются, хотя при реконструкции эти емкости используются.

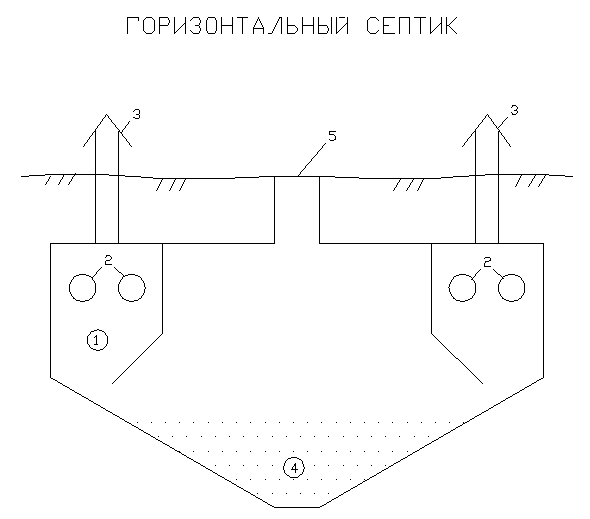

В последние годы появились усовершенствованные модификации септиков. Одна из конструкций – горизонтальный септик - приведена на рис.8.3. Сооружение является прямоугольным в плане; общий его объем поделен на отстойную и септическую части – новая конструкция напоминает двухъярусный отстойник. Это усовершенствование позволяет уменьшить вторичное загрязнение воды осадком и повысить эффект очистки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Рабочие камеры

1а- зона отстаивания

2б-зона сбраживания

Трубы (подводящая и отводящая) с устройствами для прочистки

Люк для обслуживания сооружения

Вентиляционные трубы

Перепускная труба, d 150мм

Рис. 8.2

Рис. 8.3.

8.1.3. Интенсификация сбраживания осадка

Работа по интенсификации анаэробной стабилизации осадка ведется в двух направлениях:

- повышение концентрации анаэробной микрофлоры;

- выделение отдельных стадий сбраживания в разные объемы (двухступенчатая схема).

Повышение концентрации анаэробной микрофлоры достигается ее иммобилизацией на инертных носителях. Иммобилизация – это прикрепление. Носители микрофлоры выполняются из полимерных материалов в виде ершей, рам, сеток и т.д. Концентрация биомассы на носителе на 2-3 порядка больше, чем в растворе. Это позволяет обеспечить высокие скорости процесса, устойчивость сооружения к перепадам температуры. На поверхности носителя развиваются специфические виды микрофлоры; это повышает метаболическую активность ила в целом. Носителем прикрепленной микрофлоры может быть оборудован любой сбраживатель.

В процессе сбраживания можно выделить две стадии. Первая стадия - это фаза кислого брожения, в результате которого из сложных органических соединений образуются низкомолекулярные органические кислоты. Вторая стадия – это щелочное брожение; здесь из продуктов первой фазы образуется газ, преимущественно метан. На разных стадиях работают разные группы бактерий, причем, оптимальные условия их работы тоже различны. Стадия кислого брожения выполняется факультативными (нестрогими) анаэробами. Они быстро растут, неприхотливы, устойчивы в неблагоприятных условиях. Оптимальные значения рН для развития этой группы составляют рН=6,5-7,5. Стадия щелочного брожения обеспечивается облигатными (строгими) анаэробами. Они растут медленно, они чувствительны к изменениям условий среды, в частности, к снижению температуры. Кроме этого, их метаболическая активность резко снижается в кислой среде, даже в слабокислой, т.е. при рН менее 7–7,5. В одноступенчатом метантенке режим установлен в соответствии с требованиями «капризных» метановых бактерий. При этом кислотообразующие бактерии работают в условиях дефицита питания, с пониженными скоростями роста. Исследователи считают, что разделение кислой и метановой микрофлоры в разные объемы позволит повысить эффективность обеих стадий и получить осадок с высокой степенью минерализации и хорошей влагоотдачей. В России эта технология находится пока в стадии научных исследований.