- •Водоотведение малых населенных мест

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Особенности систем водоотведения малых населенных мест

- •1.1. Классификация и характеристика систем

- •1.2. Нормы и режим водоотведения в малых населенных местах. Характерные концентрации сточных вод

- •1.3. Выбор нормативного документа при расчете систем «малой канализации»

- •2. Водоотводящие сети малых населенных мест

- •Формулы для определения вероятности действия приборов на объекте при потребителях одного вида:

- •Формулы для определения вероятности действия приборов при нескольких разных водопотребителях на объекте:

- •2.2. Определение расчетных расходов воды и сточных вод на объекте.

- •Формулы для определения расчетных расходов сточных вод:

- •2.3. Устройство канализационных сетей малых населенных мест. Присоединение внутренних канализационных сетей к наружным.

- •Минимальные допустимые расстояния по горизонтали в свету

- •Минимальные допустимые расстояния по горизонтали в свету между подземными трубопроводами при их параллельном размещении

- •2.4. Особенности гидравлического расчета сетей с малыми расходами сточных вод.

- •2.5. Пример расчета водоотводящей сети в малом населенном пункте.

- •2.5.1 Исходные данные и задание на проектирование.

- •2.5.2 Определение расчётных расходов воды и сточных вод от отдельных зданий.

- •2.5.3 Определение расчётных расходов воды и сточных вод базы отдыха в целом.

- •2.5.4 Определение расчетных расходов сточных вод на участках канализационной сети

- •2.5.5 Гидравлический расчет сети

- •Выпуск к1 столовой

- •Выпуск к1 административного здания.

- •Выпуск к1 жилого корпуса

- •3. Перекачка малых расходов сточных вод.

- •4. Защита водоемов от загрязнения сточными водами

- •4.1. Требования к составу воды водоемов

- •4.2. Определение предельно допустимых концентраций сточных вод, сбрасываемых в водоем

- •Пдк биоокисляемых органических примесей по показателю бпк20

- •Из формулы |4.8| предельно допустимая концентрация расчетного азот содержащего соединения в сбрасываемых сточных водах составит:

- •4.3. Пример расчета пдк сточных вод, сбрасываемых в водоем

- •Пдк биоокисляемых органических примесей по показателю бпк20

- •5.2 Песколовки.

- •5.2.1 Реконструкция действующих песколовок.

- •5.2.2 Тангенциальные песколовки

- •5.2.3 Вертикальные песколовки

- •5.3 Отстойники

- •6. Локальные сооружения биологической очистки сточных вод

- •6.1. Современные конструкции сооружений биологической очистки

- •6.2. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях

- •7.2. Глубокая биологическая очистка бытовых сточных вод

- •7.2.1. Современные требования к сбросу сточных вод в водоемы

- •7.2.2. Очистка городских сточных вод от соединений азота. Понятие нитрификации и денитрификации.

- •С блоком нитрификации-денитрификации.

- •7.2.3. Очистка городских сточных вод от соединений фосфора.

- •7.2.4. Ацидофикация сырого осадка

- •Степень рециркуляции водно-иловой смеси в схемах очистки бытовых сточных вод

- •7.3. Примеры выполнения практических заданий

- •7.3.1. Расчет аэротенка-нитрификатора и денитрификатора

- •Балансовая схема процесса по бпк и азот содержащим соединениям

- •Расчет аэротенка-нитрификатора

- •Расчет денитрификатора

- •7.3.2. Анализ схемы очистки сточных вод. Составление баланса по извлекаемым компонентам

- •7.3.3.Составление балансовой схемы очистки бытовых сточных вод по азот содержащим компонентам

- •1) Концентрации загрязнений в бытовых водах, поступающих на очистку,

- •8. Особенности обработки малых количеств осадка. Интенсификация работы сооружений по обработке осадка.

- •8.1 Стабилизация малых количество осадка.

- •8.1.1 Двухъярусные отстойники

- •8.1.2 Септики

- •8.1.3. Интенсификация сбраживания осадка

- •8.2 Реагентная обработка как метод дегельминтизации и обеззараживания осадка.

- •8.3 Обезвоживание малых количеств осадка

- •8.4 Проблема утилизации осадков. Депонирование осадков.

- •Б) полигон

- •9 Индивидуальные очистные сооружения

- •9.1 Индивидуальные сооружения биологической очистки в естественных условиях

- •9.2 Установки компактные для очистки сточных вод с расходами до 25 м3/сут

- •10 Водоотведение специализированных зданий на территории малых населенных мест

- •10.1 Предприятия общественного питания.

- •10.2 Бани.

- •10.3 Плавательные бассейны.

- •10.4 Специализированные лечебные учереждения

- •10.5 Предприятия по обслуживанию автомобилей

- •11. Задания для контроля знаний по курсу «Водоотведение малых населенных мест»

- •11.1. Определение расчетных расходов сточных вод и проектирование водоотводящей сети малого населенного пункта.

- •11.1.1. Задание 1

- •Задание 2

- •Расчет предельно допустимых концентраций сточных вод, сбрасываемых в водоем.

- •11.3. Расчет нитрификатора и денитрификатора.

- •11.4. Анализ схем очистки бытовых сточных вод

- •11. 5. Анализ схемы очистки бытовых сточных вод Составление баланса по азоту

- •11.6. Тест для проверки теоретических знаний (пример).

- •12. Библиографический список

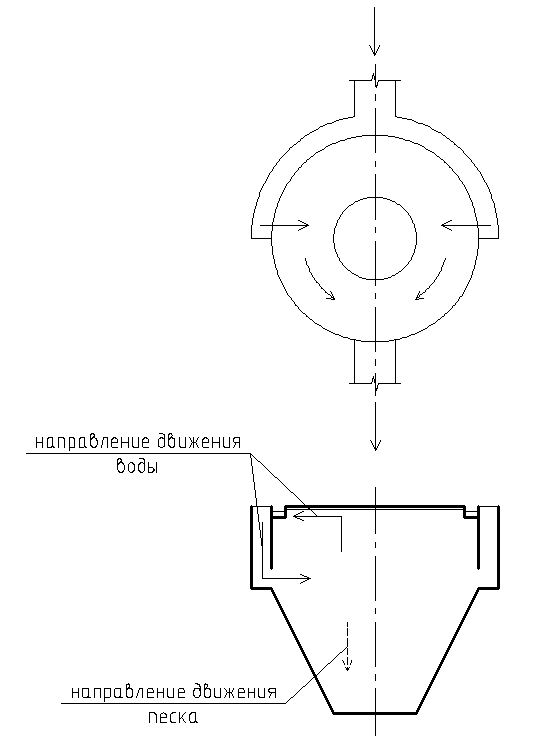

5.2.3 Вертикальные песколовки

Вертикальные песколовки широкого распространения не получили, поскольку эффективность их работы невысока. СНиП /1/ о них вообще не упоминает. Низкий эффект работы объясняется тем, что направления движения воды и осадка в сооружении противоположны друг другу. Оседают только те частицы песка, гидравлическая крупность которых больше скорости восходящего потока жидкости. Поэтому продолжительность обработки сточных вод в вертикальной песколовке назначается больше, чем в других песколовках – 2-3 мин. Сооружение чутко реагирует на колебания притока сточных вод: при увеличении скорости в песколовке наблюдается повышенный вынос песка из сооружения, при уменьшении – вместе с песком задерживается большое количество органических примесей.

Рис. 5.6 Схема вертикальной песколовки

В последние годы конструкции вертикальных песколовок совершенствуются, что позволяет повысить эффективность их работы. Одна из конструкций такова. Песколовка – круглая в плане. Весь ее объем кольцевыми вертикальными перегородками разделен на отдельные зоны. Верхние края перегородок находятся на разных уровнях: центральных – выше, периферийных – ниже. При изменении расхода воды отдельные кольцевые зоны сооружения включаются в работу либо выключаются из нее, то есть вместе с изменением расхода воды изменяется и площадь живого сечения сооружения. Поэтому скорость воды в песколовке остается примерно постоянной.

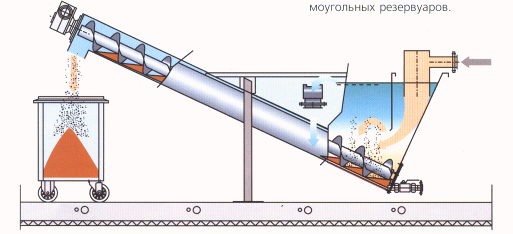

На рисунке 5.7 приведена еще одна конструкция песколовки вертикального типа, с удалением песка при помощи шнека. Поток сточных вод выравнивается, проходя через цилиндр успокоения, затем попадает в резервуар, где взвешенные вещества осаждаются в лотке шнекового транспортера. Очищенная вода отбирается с поверхности резервуара и по трубам d=160мм направляется на дальнейшую очистку. Осевший осадок перемещается шнеком и разгружается в транспортный контейнер. Резервуар, лоток и транспортный шнек изготовлены из нержавеющей стали.

П

Рисунок 5.7 Схема вертикальной песколовки

со шнековым удалением песка

Основные технические характеристики вертикальной песколовки

со шнековым удалением песка

Таблица 5.2

-

Тип установки

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, м

Вес, кг

Производительность м3/ч

FW-PMT 20

3500

1150

1850

330

20

Вертикальные песколовки удобны для накопления больших количеств осадка, в частности их можно использовать и в схемах очистки дождевых вод. Рекомендуемая гидравлическая нагрузка на сооружение составляет 70-130 м3/м2*час.

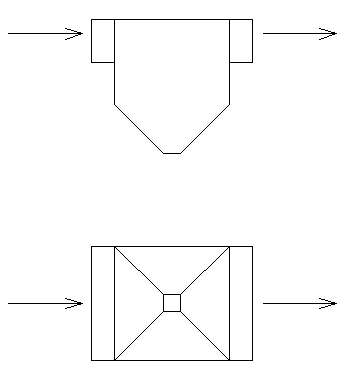

5.3 Отстойники

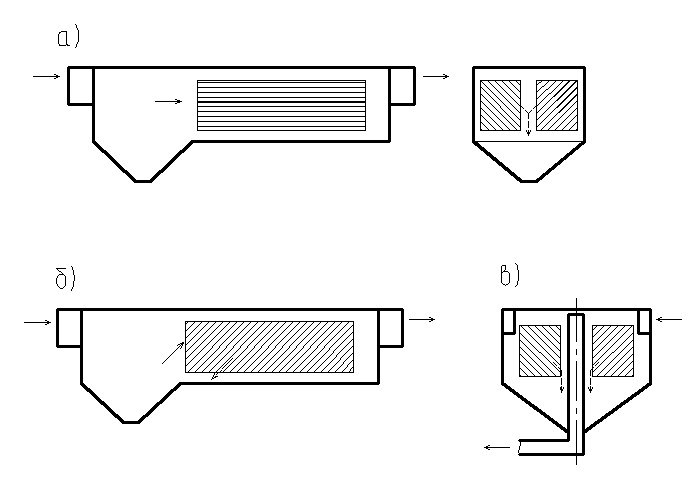

К наиболее эффективным конструкциям относятся горизонтальные отстойники, т.к. в них созданы благоприятные гидродинамические условия для осаждения взвешенных веществ. Сооружения могут задерживать до 60% нерастворимых примесей. Но у горизонтальных отстойников традиционных конструкций есть недостатки: высокая стоимость монтажа, скребковый механизм имеет несколько опор и много движущихся частей, что приводит к частым поломкам. Если тележечные механизмы более удобны в эксплуатации, то цепи весьма уязвимы. Поэтому на новых очистных станциях, особенно небольшой производительности, применяются конструкции горизонтальных отстойников с днищем в виде одного или нескольких осадочных бункеров. Иногда по внешнему виду такой отстойник с одним бункером можно принять за вертикальный прямоугольного сечения, тем не менее это горизонтальный отстойник, т.к. движение сточных вод происходит в горизонтальном направлении. Осадок накапливается в бункерах, а оттуда удаляется под гидростатическим давлением. Принципиальная схема отстойника представлена на рис. 5.8.

|

|

А) |

Б) |

Рис. 5.8. Принципиальная схема горизонтального отстойника

с днищем в виде бункеров: А) с несколькими бункерами, Б) с одним бункером.

Для повышения эффективности работы отстойники могут быть оборудованы тонкослойными блоками.

Тонкослойные отстойники отличаются от обычных тем, что их отстойная зона полочными секциями или трубчатыми элементами поделена на ряд неглубоких слоев. Наиболее рациональная глубина отдельной секции составляет от 0,025 до 0,2 м. Каждая секция работает как микроотстойник. Уменьшение высоты отстаивания ведет к уменьшению турбулентности потока; при этом коэффициент использования объема увеличивается до 0,8, а продолжительность отстаивания уменьшается до нескольких минут. Реконструкция традиционных отстойников в тонкослойные позволяет повысить их производительность в 2-4 раза.

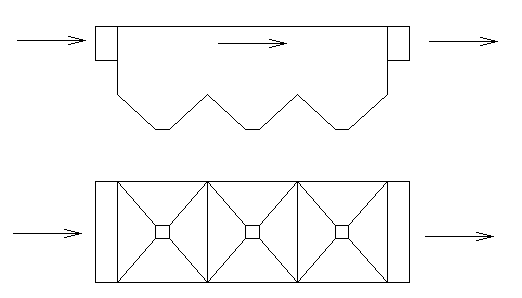

В зависимости от расположения полочных элементов в отстойнике различают следующие схемы их работы:

- перекрестная, когда оседающие взвешенные частицы в полочных секциях движутся перпендикулярно потоку воды;

- противоточная - направления движения воды и осадка в секциях противоположны;

- прямоточная – направление движения осадка совпадает с направлением водного потока.

Рис.5.9. Схемы работы тонкослойных отстойников:

а) перекрестная, б) противоточная, в) прямоточная

Тонкослойное отстаивание применяется и на этапе вторичного осветления сточных вод. При проектировании тонкослойных отстойников следует помнить, что велика вероятность засорения и биологического обрастания модулей в процессе работы. Поэтому обычно тонкослойными элементами оборудуют не весь объем отстойника, а только его часть, на выходе перед водосборным лотком, поскольку в этой части концентрация взвешенных веществ уже невелика и меньше вероятность засорения модулей. В любом случае тонкослойные отстойники требуют более тщательной эксплуатации по сравнению с традиционными.

Пример расчета первичного тонкослойного отстойника.

Исходные данные: суточный расход очищаемых сточных вод Q=1000 м3/сут; максимальный часовой расход q mах=95м3/ч = 26 л/сек. Концентрация взвешенных веществ в очищаемых водах Сen= 325 мг/л. Требуемая концентрация перед аэротенком - Сex=150 мг/л. Требуемый эффект осветления Э=(325-150)/325=54%.

Задание: рассчитать зону осветления сооружения.

Решение.

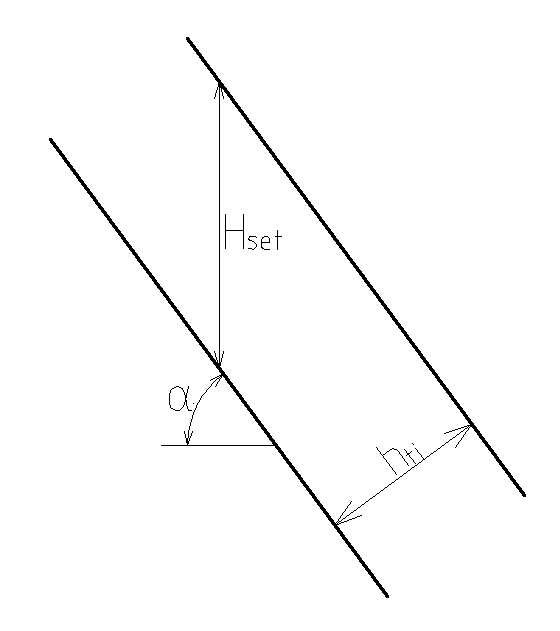

1. Выбирается конструкция отстойника с перекрестной схемой работы и плоскими пластинами. Все параметры работы назначаются по СНиП/1/: угол наклона пластин к горизонту <α=60°; высота яруса тонкослойного блока hti =0,1м; коэффициент использования объема Кset=0.8.

2. Гидравлическая крупность частиц , которые улавливаются в отстойнике u0 (мм/сек):

[5.3]

[5.3]

В формуле:

- Hset — глубина проточной части отстойника, в данном случае – это высота одного тонкослойного модуля по вертикали, может быть определена при помощи рисунка 5.10; Hset=0,2 м;

Рис. 5.10. Определение глубины зоны осветления тонкослойного модуля.

![]() [5.4]

[5.4]

- Kset — коэффициент использования объема проточной части отстойника; Кset=0.8;

- tset — продолжительность отстаивания, соответствующая заданному эффекту очистки и полученная в лабораторном цилиндре со слоем воды h1=500мм; для городских сточных вод данная величина принимается по табл.31 СНиП/1/ в зависимости от требуемого эффекта осветления; при Э=54% tset=2600сек;

- n2 — показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения; для городских сточных вод определяется по черт. 2 СНиП/1/; n2=0.25.

3. Далее определяются размеры тонкослойного модуля (блока): Lbl, Hbl, Bbl (см.рис.5.11). По СНиП/1/ скорость воды в тонкослойных модулях v должна находится в пределах от 5 до 10мм/сек. Задаваясь v=7,5 мм/сек, на основании соотношения v/u0 ~ Lbl/Hset определяем длину тонкослойного модуля Lbl:

![]() [5.5]

[5.5]

![]()

Глубина тонкослойного модуля Hbl определяется из формулы СНиП/1/:

[5.6]

[5.6]

В формуле:

- qset – производительность сооружения, qset = q mах=95м3/ч;

- Кset — коэффициент использования объема, Кset = 0,8;

- Lbl — длина тонкослойного блока (модуля), Lbl = 4,07м;

- u0 — гидравлическая крупность задерживаемых частиц, u0 = 0,46 мм/с;

- hti — высота яруса тонкослойного блока (модуля), hti = 0,1м;

- Kdis - коэффициент сноса выделенных частиц, принимаемый при плоских пластинах равным 1,2, при рифленых пластинах или трубчатых элементах -1.

Длина тонкослойного модуля составит:

![]() [5.7]

[5.7]

![]()

Принимается Hbl = 1м.

Количество полочных секций в модуле:

![]() [5.8]

[5.8]

![]()

Ширина тонкослойного модуля Bbl принимается конструктивно, по СНиП/1/; для отстойника с перекрестной схемой работы Bbl = 1,5 м.

Требуемое количество тонкослойных блоков n определяется из формулы:

qset/n= v*(Bbl*Hbl)*Kc [5.9]

В формуле:

- коэффициент Kc учитывает пространство, не занятое тонкослойными модулями, Kc =1,1;

- qset = 0,026 м3/сек по заданию.

![]() [5.10]

[5.10]

![]()

4. Конструктивные размеры отстойника: длина L, ширина В, глубина Н определяются по формулам при помощи рисунка 5.11:

Рис.5.11. Определение размеров тонкослойного отстойника

L= L bl+l1+2l2+l3 [5.11]

в формуле:

- l1 - длина камеры предварительного осветления, где модули не устанавливаются, l1 =1м;

- l2 - свободное пространство до и после модуля, l2=0,2м;

- l3 - длина сборного канала, l3=0,5м.

L=4,07+1+2*0,2+0,5=5,97 ≈ 6м.

Глубина отстойника:

Н = Н bl+ Н 1+ Н 2+ Н борт [5.12]

где:

- Н 1 и Н 2 – свободное пространство под тонкослойными модулями и над ними соответственно; Н 1 = Н 2 = 0,2 м;

- Н борт – высота бортов, Н борт = 0,5 м.

Н=1+0,2+0,2+0,5=1,9м.

Ширина отстойника:

В=2Bbl +b1+2b2 [5.13]

где:

- b1 – расстояние между модулями; b1 =0,2 м;

- b2 – расстояние от модуля до стенки отстойника; b2 = 0,2 м;

В = 2*1.5+0.2+0.2*2=3,6м.

5. Для сравнения выполним расчет горизонтального отстойника данных размеров, но не оборудованного тонкослойными модулями:

- L′=5,5м (без учета сборного канала);

- Н′=1,4м (без учета высоты бортов); - B′=B=3,6м;

- Коэффициент использования объема горизонтального отстойника Kset =0,5.

По формуле [5.3]:

Производительность одного горизонтального отстойника без тонкослойных модулей; по СНиП /1/:

![]() [5.14]

[5.14]

![]()

Требуемое число секций:

n′=qmax/qset [5.15]

n′=95/32,6=2,9≈3cекции

Производительность одного тонкослойного отстойника в 3 раза больше производительности отстойника соответствующих размеров, не оборудованного тонкослойными элементами.