- •1. Введение

- •2. Основные термины и определения

- •3. Роль регуляторных механизмов в поддержании клеточного гомеостаза

- •4. Типы регуляции

- •5. Практическое использование знаний об основах регуляции метаболизма у микроорганизмов

- •1. Способ регуляции метаболических процессов, основанный на избирательном синтезе ферментов

- •2. Регуляция репликации днк

- •3. Регуляция процесса транскрипции. Механизмы индукции и репрессии

- •4. Другие механизмы регуляции транскрипции у микроорганизмов

- •1. Избирательный синтез ферментов за счет регуляции процесса трансляции у микроорганизмов

- •2. Биосинтез и сборка компонентов аппарата трансляции

- •3. Регуляция функционирования аппарата трансляции

- •4. Способы регуляции биосинтеза и круговорота белков у микроорганизмов путем посттрансляционной модификации и избирательного протеолиза

- •1. Способ регуляции метаболических процессов у микроорганизмов, основанный на изменении активности ферментов

- •2. Простые и регуляторные ферменты

- •3. Аллостерические ферменты и эффекторы

- •4. Гомотропная и гетеротропная кооперативность

- •5. Обратимая ковалентная модификация

- •1. Специфические механизмы регуляции активности ферментов у микроорганизмов. Регуляция путей биосинтеза и промежуточного обмена

- •2. Роль энергетического заряда в регуляции клеточного метаболизма

- •3. Регуляторные эффекты Пастера и Крэбтри

- •4. Регуляция метаболической активности за счёт компартментализации ферментов и их взаимодействия с клеточными мембранами

- •1. Пассивная проницаемость и транспортные функции цитоплазматической мембраны бактерий

- •2. Энергетика транспортных процессов у микроорганизмов

- •3. Организация и регуляция транспортных процессов на уровне биосинтеза. Сборка и функционирование компонентов транспортных систем

- •1. Общая характеристика процесса клеточного деления

- •2. Накопление критической клеточной массы и репликация днк генома

- •3. Построение клеточной оболочки и перегородки

- •4. Взаимоотношение репликации днк и сборки клеточной перегородки

- •1. Скорость метаболизма в процессе клеточного деления

- •2. Выявление «узких мест» в метаболизме микробной клетки

- •3. Связь скорости роста микроорганизмов с биосинтезом стабильных форм рнк

- •4. Взаимосвязь регуляторных механизмов и их реализация в развивающихся микробных клетках

- •5. Регуляция межклеточных взаимодействий

- •1. Общая характеристика методологических подходов к решению научных проблем регуляции метаболизма микробных клеток

- •2. Классификация методов изучения регуляции метаболической активности

- •3. Методические особенности изучения скорости роста и активности транспортных систем у микроорганизмов

- •4. Методы изучения регуляции клеточного метаболизма с использованием мутантных микроорганизмов

- •Практика

- •Вводная часть

- •Основные термины и определения

- •1 Подготовка бактериальных клеток к анализу

- •1.1 Интактные клетки

- •1.1.1 Растущие клетки

- •1.1.2 Покоящиеся клетки

- •1.1.3 Голодающие покоящиеся клетки

- •1.2 Проницаемость клеток

- •1.2.1 Обработка растворителями

- •1.2.2 Обработка хелатообразующими агентами

- •1.3 Препараты дезинтегрированных клеток

- •1.3.1 Разрушение клеток под действием осмотических сил

- •1.3.2 Дезинтеграция

- •2 Изучение метаболической активности микроорганизмов. Общая характеристика условий эксперимента

2. Роль энергетического заряда в регуляции клеточного метаболизма

Аденилаты выполняют в клетке важные регуляторные функции, представляя собой общие для катаболизма и анаболизма сигналы, обеспечивающие нужное соотношение между получением энергии и процессами биосинтеза. Внутриклеточное содержание AТФ, AДФ и AMФ (или, точнее, соотношение между этими тремя аденилатами) определяет скорость отдельных реакций, а тем самым и сложных процессов распада и синтеза.

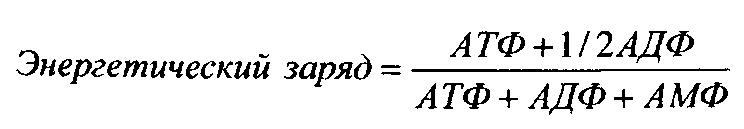

В катаболических (энергетических) путях метаболизма (в промежуточном обмене) отрицательным эффектором для ферментов часто служит соединение, являющееся аккумулятором энергии (АТФ, пирофосфат и др.), тогда как другие компоненты аденилатной системы (АМФ, АДФ) могут выступать в качестве положительных эффекторов. Следовательно, активность рассмотренных ферментов определяется общим «энергетическим зарядом» клетки. Энергетический заряд клетки (потенциалом Аткинсона) вычисляется по формуле:

Его величина относительна, варьирует в пределах от 0 до 1 и характеризует молярную долю АТФ в общем балансе адениновых нуклеотидов, то есть служит мерой ее обеспеченности высокоэнергетическими соединениями в расчете на общее число «аденозиновых единиц» (аденилатов). Аллостерические ферменты активируются или ингибируются тем или иным аденилатом и именно это обеспечивает согласованную регуляцию всего метаболизма клетки. Если, например, энергетический заряд клетки возрастает, то активность катаболических ферментов снижается, а активность ферментов, участвующих в процессах синтеза, увеличивается. При уменьшении энергетического заряда наблюдается обратная картина. Энергетический заряд большинства живых клеток находится в пределах 0,75-0,90 (у растущих клеток равняется примерно 0,8). Клетки Е. coli погибают, когда значение этой величины меньше 0,5.

Адениннуклеотиды регулируют активность РНК-полимеразы, изменяя ее сродство к различным промоторам. Повышение содержания АДФ и АМФ и снижение эффективности процессов регенерации АТФ приводит к подавлению синтеза рРНК и других компонентов белоксинтезирующего аппарата, что представляется целесообразным в неблагоприятных для роста условиях. При высокой внутриклеточной концентрации АТФ и ГТФ, отражающей благоприятное энергетическое состояние клетки, синтез рРНК и других компонентов аппарата трансляции стимулируется. В результате регуляции процессов синтеза и распада АТФ в клетках живых организмов поддерживается стационарное энергетическое состояние.

3. Регуляторные эффекты Пастера и Крэбтри

Регуляторный

«эффект Пастера»

- торможение гликолиза дыханием -

объясняется энергозависимой конкуренцией

за АДФ и фосфат между системами

фосфорилирования в дыхательной цепи

(окислительное

фосфорилирование) и

на уровне субстрата (субстратное

фосфорилирование).

Хорошо известно, что факультативно

анаэробные клетки, растущие в анаэробных

условиях, потребляют сравнительно очень

большие количества глюкозы (и образуют

большие количества продуктов брожения).

Если же ввести в среду кислород, то

клетки начнут немедленно его поглощать

и уровень потребления глюкозы резко

снизится. Это снижение скорости

гликолитического расщепления глюкозы

с началом дыхания и носит название

эффекта Пастера.

Регуляторный

«эффект Пастера»

- торможение гликолиза дыханием -

объясняется энергозависимой конкуренцией

за АДФ и фосфат между системами

фосфорилирования в дыхательной цепи

(окислительное

фосфорилирование) и

на уровне субстрата (субстратное

фосфорилирование).

Хорошо известно, что факультативно

анаэробные клетки, растущие в анаэробных

условиях, потребляют сравнительно очень

большие количества глюкозы (и образуют

большие количества продуктов брожения).

Если же ввести в среду кислород, то

клетки начнут немедленно его поглощать

и уровень потребления глюкозы резко

снизится. Это снижение скорости

гликолитического расщепления глюкозы

с началом дыхания и носит название

эффекта Пастера.

Эффект Пастера обусловлен подавлением активности фермента фосфофруктокиназы, который катализирует реакцию, лимитирующую общую скорость гликолиза, а именно фосфорилирование фруктозо-6-фосфата с образованием фруктозо-1,6-дифосфата. Фосфофруктокиназа представляет собой поливалентно регулируемый аллостерический фермент, который активируется АДФ и подавляется АТФ и цитратом. Знание аллостерических свойств фосфофруктокиназы позволяет сделать следующий вывод: если аэробно растущие дрожжевые клетки лишить кислорода и приостановить таким образом окислительное фосфорилирование, то в клетке снизится соотношение концентраций АТФ/АМФ, что приведет к повышению активности фермента и соответственно к ускорению реакции. Таким образом, снижение активности фосфофруктокиназы связано с ускорением образования АТФ и началом функционирования ЦТК при переходе к аэробному окислению глюкозы.

Регуляторный «эффект Кребтри» - торможение дыхания гликолизом - явление, обратное «эффекту Пастера», также объясняется энергозависимыми конкурентными взаимоотношениями систем окислительного и субстратного фосфорилирования за АДФ и фосфат. Одна из точек зрения состоит в том, что эффект Кребтри обусловлен активацией гликолиза высокими концентрациями глюкозы, что приводит к избытку продуктов гликолиза, которые, главным образом в виде ацетата, экскретируются в среду. Другая точка зрения заключается в том, что эффект Кребтри можно моделировать, применяя довольно низкие (миллимолярные) концентрации глюкозы, регистрируя при этом явление «дыхательного контроля» у бактерий. Обе точки зрения сходятся в одном - в основе механизма эффекта Кребтри лежит регуляторная способность факультативных анаэробов модулировать в широких пределах поток через гликолиз, чтобы компенсировать при необходимости нефункционирующий ЦТК усилением субстратного фосфорилирования и по той же причине иметь механизм сброса избытка продуктов гликолиза при анаэробиозе.

Таким образом, скорость катаболизма определяется не концентрацией тех или иных субстратов в среде, а потребностью микробной клетки в энергии.