3.3. Виды рельефа. Агроэкологическая характеристика рельефа.

На водораздельных равнинах широко распространены плоские горизонтальные поверхности, холмы, седловины, гряды, котловины, западины и другие формы рельефа. В зависимости от сочетаний положительных и отрицательных форм различают следующие виды рельефа:

холмистый – чередование холмов и равнинных пространств;

гривистый, увалистый и грядовой – пониженные пространства чередуются с гривами, увалами или грядами;

волнистый – плоские повышения чередуются с плоскими узкими понижениями;

полого-волнистый – плоские широкие повышения чередуются с плоскими широкими понижениями с постепенными переходами между ними.

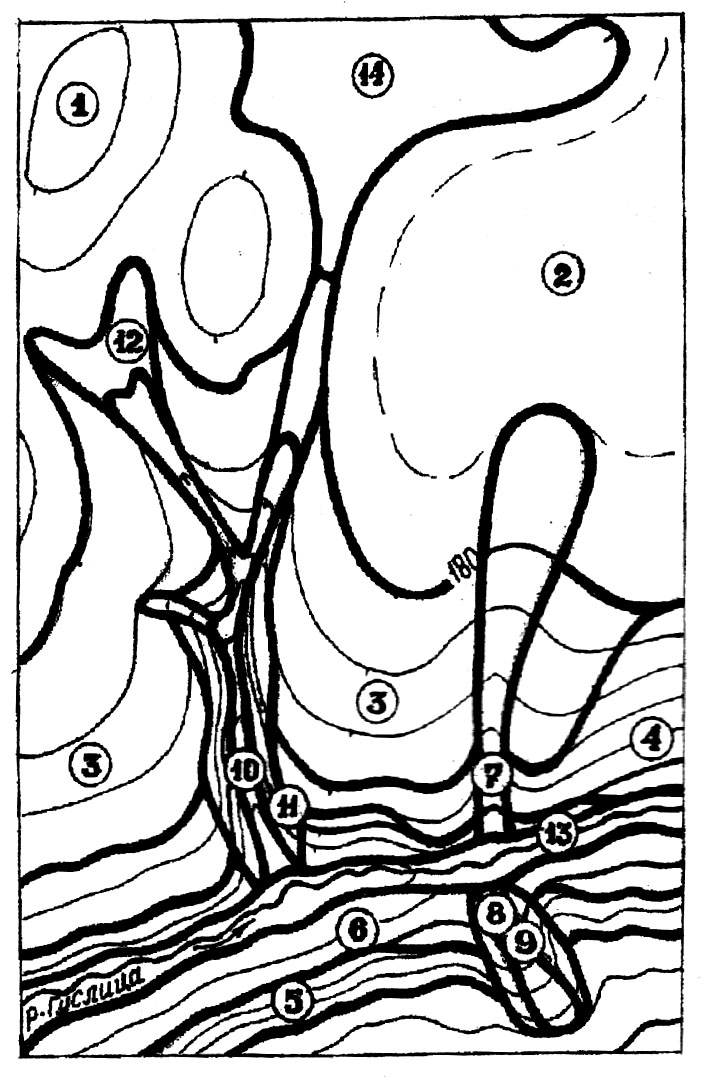

На рисунке 6.7. приведен пример карты форм и элементов рельефа.

Р ис

6.7.Фрагмент карты форм и элементов

рельефа (уменьшено с масштаба 1:10000)

ис

6.7.Фрагмент карты форм и элементов

рельефа (уменьшено с масштаба 1:10000)

Цифрами на карте обозначены: 1 – выпуклые вершины холмов и холмистые водораздельные поверхности (1-2о); 2 – плоская водораздельная поверхность (менее 1о); 3 – пологие приводораздельные склоны (1-2о); 4 – пологие склоны (2-3о); 5 – покатые склоны (3-5о); 6 – выположенные нижние части склонов (2-3о); 7 – ложбины; 8 – днища лощин; 9 – склоны лощин; 10 – днища балок; 11 – склоны балок; 12 – привершинные водосборы балок - ложбины; 13 – пойма; 14 – межводораздельные понижения.

В таблицах 6.2, 6.3. представлены группировки рельефа по степени горизонтального и вертикального расчленения.

6.2. Группировка рельефа по степени горизонтального расчленения

Степень расчленения |

Расстояние между водораздельной линией и тальвегом, м |

Слабо расчлененный Средне расчлененный Сильно расчлененный Очень сильно расчлененный |

Более 100 100-1000 50-100 менее 50 |

6.3. Группировка рельефа по степени вертикального расчленения

Степень расчленения |

Амплитуда перепада высот водораздела и тальвега, м |

|

Равнинные территории |

Холмистые т ерритории |

|

Мелко расчлененный Средне расчлененный Глубоко расчлененный |

Менее 2,5 2,5-5,0 5,0-10,0 |

Менее 25 25-50 50-100 |

Для определения степени повреждения территории оврагами используются коэффициенты овражности и плотности оврагов.

Коэффициент овражности – отношение площади оврагов (га) к площади земельного фонда (км2). Коэффициент плотности оврагов – число оврагов на площади в 1 км2. Для Среднерусской возвышенности средняя расчлененность водосборных бассейнов лощинно-балочным звеном составляет 0,92 км/км2, средний коэффициент овражности - 0,6 га/км2, средняя плотность оврагов – 14,1 на км2.

Степень развития овражной эрозии характеризуется также суммарной протяженностью оврагов на км2 площади. Соответственно различают слабую (менее 0,25 км/км2), среднюю (0,25-0,50), сильную (0,50-0,75) и очень сильную (более 0,75) степени.

Характеристика склонов. Очень важными характеристиками рельефа являются длина, форма и экспозиция склона. По длине различают склоны длинные – более 500 м, средние – 500-50 м и коротки е– менее 50 м.

Чем длиннее склон, тем больше объём поверхностного стока и усиление эрозионных процессов при интенсивных осадках.

Большое влияние на почвообразование, дифференциацию почвенного покрова и сельскохозяйственное использование почв оказывает крутизна склонов (таблица 6.4). Чем круче склон, тем сильнее проявляются эрозионные процессы.