- •Раздел 1. Теоретические основы информатики

- •1.1 Основные понятия информации: определение, мера измерения, качество

- •Представление числовой информации

- •Представление других видов информации

- •1.2 Информационные процессы

- •1.3 Информатизация общества

- •Характеристики экономической информации

- •Место процессов обработки информации в управлении

- •1.4 Кодирование данных в эвм

- •1.5 Понятие и операции логики

- •Законы алгебры логики

- •Понятие о минимизации логических функций

- •Диаграмма Вейча функции y

- •Техническая интерпретация логических функций

- •Диаграмма Вейча для функции f

- •Раздел 2. Компьютерные технологии обработки информации

- •2.1 История развития компьютеров

- •2.2.3. Третье поколение компьютеров (1964-1971 годы)

- •2.2 Классификации компьютеров и вычислительных систем

- •2.3 Обобщенная структура компьютера. Системный блок

- •2.4 Материнская плата

- •Основные типоразмеры материнских плат различных стандартов

- •2.5 Память компьютера

- •2.6 Центральный процессор

- •2.7 Устройства ввода

- •2.8 Устройства вывода

- •Раздел 3 Системное программное обеспечение компьютера

- •3.1 Состав системного программного обеспечения

- •3.2 Классификация операционных систем и сфера их применения

- •3.3 Файловая система персонального компьютера

- •3.4 Операционные системы семейства Windows

- •3.5 Служебные программы

- •Режим обновления

- •Режим перезаписи

- •Разное:

- •Дополнительные действия с файлами и архивам

- •Раздел 4. Прикладное программное обеспечение эвм

- •4.1 Текстовый редактор

- •Как и с операционной системой компания Microsoft имеет целый ряд версий текстового редактора. Каждая последующая версия, по мнению компании, становиться более удобной в использовании:

- •4.2 Электронные таблицы

- •4.3 Базы данных и системы управления базами данных

- •Виды и функции субд

- •Операции над полями и записями таблицы

- •4.4 Системы компьютерной графики

- •4.5 Системы искусственного интеллекта

- •Любит (х, конфеты) сластена (х).

- •Сластена (х) любит (х, конфеты);

- •4.6 Компьютерное моделирование

2.3 Обобщенная структура компьютера. Системный блок

Обработка информации и представление ее результатов в удобном для человека виде производится с помощью вычислительных средств. Научно-технический прогресс привел к созданию разнообразных вычислительных средств: электронных вычислительных машин (ЭВМ), вычислительных систем (ВС), вычислительных сетей (ВСт). Они различаются структурной организацией и функциональными возможностями.

Дать определение такому явлению, как ЭВМ, представляется сложным. Достаточно сказать, что само по себе название «ЭВМ», т. е. «электронные вычислительные машины», не отражает полностью сущность концепции. Слово «электронные» подразумевало электронные лампы в качестве элементной базы, современные ЭВМ правильнее следовало бы называть микроэлектронными. Слово «вычислительный» подразумевает, что устройство предназначено для проведения вычислений, однако анализ программ показывает, что современные ЭВМ не более 10—15 % времени тратят на чисто вычислительную работу — сложение, вычитание, умножение и т. д. Основное время затрачивается на выполнение операций пересылки данных, сравнения, ввода-вывода и т. д. То же самое относится и к англоязычному термину «компьютер», т. е. вычислитель. К понятию «ЭВМ» можно подходить с нескольких точек зрения.

Представляется разумным определить ЭВМ с точки зрения ее функционирования. Целесообразно описать минимальный набор устройств, который входит в состав любой ЭВМ, и тем самым определить состав минимальной ЭВМ, а также сформулировать принципы работы отдельных блоков ЭВМ и принципы организации ЭВМ как системы, состоящей из взаимосвязанных функциональных блоков. Если же рассматривать ЭВМ как ядро некоей информационно-вычислительной системы, может оказаться полезным показать информационную модель ЭВМ — определить ее в виде совокупности блоков переработки информации и множества информационных потоков между этими блоками.

Принципы фон Неймана. Большинство современных ЭВМ строится на базе принципов, сформулированных американским ученым, одним из «отцов» кибернетики Джоном фон Нейманом (1903—1957). Впервые эти принципы были опубликованы фон Нейманом в 1945 г. в его предложениях по машине EDVAC. Эта ЭВМ была одной из первых машин с хранимой программой, т. е. с программой, находящейся в памяти машины, а не считываемой с перфокарты или другого подобного устройства. В целом эти принципы сводятся к следующему:

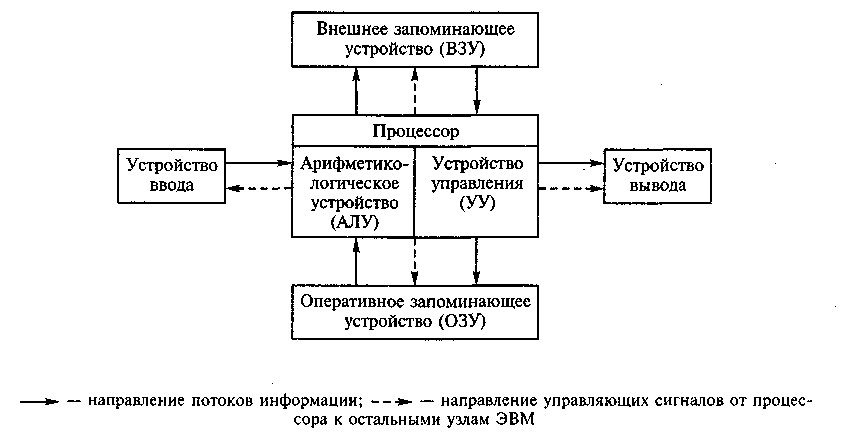

Рис. 2.6. Архитектура ЭВМ, построенной на принципах фон Неймана

основными блоками фоннеймановской машины являются блок управления, арифметико-логическое устройство, память и устройство ввода-вывода (см. рис. 2,6);

информация кодируется в двоичной форме и разделяется на единицы, называемые словами;

алгоритм представляется в форме последовательности управляющих слов, которые определяют смысл операции. Эти управляющие слова называются командами. Совокупность команд, представляющая алгоритм, называется программой;

программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Разнотипные слова различаются по способу использования, но не по способу кодирования;

устройство управления и АЛУ обычно объединяются в одно устройство, называемое центральным процессором (ЦП). ЦП определяет действия, подлежащие выполнению, путем считывания команд из оперативной памяти. Обработка информации, предписанная алгоритмом, сводится к последовательному выполнению команд в порядке, однозначно определяемом программой.

Принципы фон Неймана практически можно реализовать множеством различных способов. В этой теме приведем один из них: ЭВМ с шинной, или магистрально-модульной, организацией. Введем несколько определений.

Архитектура ЭВМ — абстрактное определение машины в терминах основных функциональных модулей, языка, структур данных. Архитектура не определяет особенности реализации аппаратной части ЭВМ, время выполнения команд, степень параллелизма, ширину шины и другие аналогичные характеристики. Архитектура отображает структуру ЭВМ, которая является видимой для пользователя: систему команд, режимы адресации, форматы данных, набор программно-доступных регистров. Одним словом, термин «архитектура» используется для описания возможностей, представляемых ЭВМ. Весьма часто употребляется термин «конфигурация» ЭВМ, под которым понимается компоновка вычислительного устройства с четким определением характера, количества взаимосвязей и основных характеристик его функциональных элементов. Термин «организация» ЭВМ определяет, как реализованы возможности ЭВМ.

Команда — совокупность сведений, необходимых процессору для осуществления определенного действия при выполнении программы. Команда состоит из кода операции, содержащего указание на операцию, которую необходимо выполнить, и нескольких адресных полей, содержащих указание на места расположения операндов команды. Способ вычисления адреса по информации, содержащейся в адресном поле команды, называется режимом адресации. Множество команд, реализованных в данной ЭВМ, образует ее систему команд.

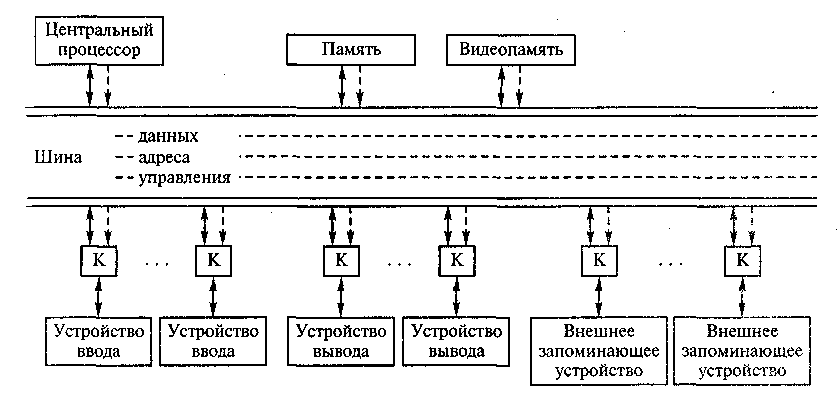

Магистрально-модульная (шинная) организация является простейшей формой организации ЭВМ. В соответствии с приведенными выше принципами фон Неймана подобная ЭВМ имеет в своем составе следующие функциональные блоки (рис. 2.7).

Магистраль (наиболее часто употребляется термин «шина») — это совокупность электрических линий для обмена данными между устройствами компьютера. Тип шины определяет и сигналы, которые передаются по этим линиям. В персональном компьютере типы шин определяются материнской платой. Основные характеристики шин — разрядность передаваемых данных и скорость передачи данных в Мбайт/с. Наибольший интерес вызывают два типа шин: системный и локальный. Системная шина предназначена для обеспечения передачи данных между периферийными устройствами и ЦП, а также оперативной памятью (ОП). Локальная шина — это шина, непосредственно подключенная к контактам микропроцессора, т. е. шина процессора.

Модуль — функциональная часть технического обеспечения вычислительной системы, выполненная в одном блоке и имеющая узлы сопряжения с другими модулями. Модули применяются для удобной эксплуатации ВС, их можно быстро заменить при выходе из строя и при модернизации.

Рис. 2.7. Шинная архитектура ЭВМ

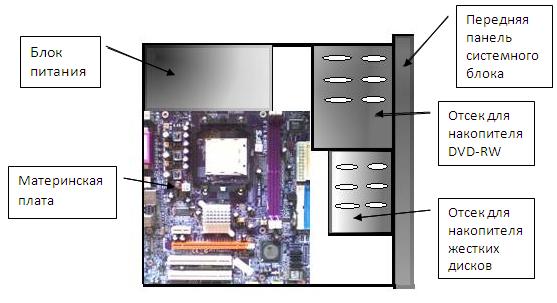

Системный блок (СК) персонального компьютера содержит корпус и находящиеся в нем источник питания, материнскую (синонимы: системная, главная, основная) плату с процессором и оперативной памятью, платы расширения (видеокарту, звуковую карту и др.), различные накопители (жесткий диск, дисководы, приводы CD ROM), дополнительные устройства. СК обычно имеет несколько параллельных и последовательных портов, которые используются для подключения устройства ввода и вывода, таких, например, как клавиатура, мышь, монитор, принтер.

От типа корпуса системного блока зависят тип, размеры и размещение используемой системной платы, мощность блока питания, количество устанавливаемых приводов накопителей. Монтажные места для накопителей могут быть двух типов - с внешним и внутренним доступом. В настоящее время используется два типоразмера накопителей: шириной 5,25 дюймов (приводы CD ROM, некоторые жесткие диски) и 3,5 дюймов (дисководы, жесткие диски). В зависимости от рекомендуемого рабочего положения корпуса их делят на горизонтальные и вертикальные.

Корпуса с вертикально расположенной материнской платой, которые получили наибольшее распространение, напоминают по внешнему виду башню (tower) и обычно представлены тремя разновидностями: mini-tower, midi-tower и big-tower, которые обычно отличаются друг от друга количеством 5,25-дюймовых отсеков с внешним доступом (2,3,4 и более), габаритами и мощностью установленного блока питания, а, следовательно, возможностями установки дополнительных плат расширения и приводов накопителей.

Рис. 2.7. Системный блок

Одним из наиболее распространенных корпусов для персонального компьютера является корпус типа mini-tower. Обычно он имеет по два 5,25-дюймовых и 3,5-дюймовых отсека с внешним доступом, два 3,5-дюймовых отсека с внутренним доступом и содержит блок питания мощностью 650 ватт. В корпусе типа mini-tower можно расположить стандартный набор накопителей и плат расширения. Более широкие возможности расширения обеспечивает корпус midi-tower (три 5,25-дюймовых и два 3,5-дюймовых внешних и три-четыре 3,5-дюймовых внутренних отсека, более мощный блок питания). Корпуса типа big-tower используют для сетевых серверов, содержат один или несколько блоков питания мощностью более 300 ватт и имеют самые широкие возможности расширения. Как правило, на корпусе системного блока располагаются несколько кнопок для управления компьютером (Reset, Turbo), светодиодные и цифровые индикаторы режимов работы (Turbo, Power, HDD, частота), замок для блокировки клавиатуры (Lock), встроенный динамик и выключатель питания (Power). Корпуса могут несколько отличаться по дизайну и габаритам. Существуют специальные корпуса для мультимедиа-компьютеров, оснащенные стереоколонками и манипуляторами аудиовыхода. Для комфортной работы выпускаются корпуса с низким уровнем шума, в которых применяются блоки питания с малошумящими вентиляторами.

Рис. 2.8 Блок питания