- •Введение

- •1 Раздел: Количественные информационные характеристики дискретных источников сообщений и каналов Параграф 1.1: Количество информации в дискретном сообщении. Энтропия.

- •Параграф 1.2: Свойство энтропии

- •Параграф 1.3: Условная энтропия и взаимная информация

- •Параграф 1.4: Дискретные источники сообщений с памятью. Избыточность дискретного источника сообщения.

- •Параграф 1.5: Производительность источника дискретных сообщений. Скорость передачи информации.

- •Параграф 1.6: Пропускная способность дискретного канала

- •2 Раздел:

- •Параграф 2.1: Задача согласования дискретного источника с дискретным каналом без шума. Эффективное (статистическое) кодирование.

- •Параграф 2.2: Теорема Шеннона для канала без шума

- •Параграф 2.3. Второй способ доказательства прямой теоремы Шеннона для канала без шума. Метод Фано. Оптимальные коды

- •Параграф 2.4. Задача согласования дискретного источника с дискретным каналом с шумом.

- •Параграф 2.5. Теорема Шеннона для дискретного канала с шумом

- •Параграф 2.6. Методика построения помехоустойчивых кодов. Информационный предел избыточности

- •Подпараграф 3.1.2. Аим - сигнал и его спектр

- •3.1.4. Теорема Котельникова

- •3.2. Оценка ошибок дискретизации и квантования

- •3.2.1. Оценка ошибок дискретизации.

- •3.2.1.1. Оценка погрешности дискретизации обусловленной неограниченностью спектра реального сигнала.

- •3.2.1.2. Оценка погрешности дискретизации, обусловленной неидеальностью интерполирующего фильтра.

- •3.2.1.3. Оценка погрешности дискретизации, обусловленной конечной длительностью отсчетных импульсов.

- •3.2.2. Оценка ошибок квантования

- •3.3. Информация в непрерывных сообщениях

- •3.5. Пропускная способность непрерывного канала. Теорема Шеннона

3.2.2. Оценка ошибок квантования

Будем рассматривать квантование с равномерным шагом x=const, т.е. равномерное квантование. Как было отмечено в § 3.1.1. в процессе квантования неизбежно возникает ошибка квантования . Последовательность ошибок квантования (kt), возникающая при квантовании процесса с дискретным временем, называется шумом квантования. Обычно шум квантования предполагают стационарным эргодическим случайным процессом. Чаще всего интерес представляют максимальное значение ошибки квантования, ее среднее значение , равное математическому ожиданию шума и среднеквадратическое отклонение , равное квадратному корню из дисперсии шума (она характеризует мощность шума квантования). Все эти величины зависят от способа округления, применяемого при квантовании, кроме того и зависят от закона распределения w() мгновенных значений сигнала в пределах шага квантования. Считая шаг квантования x малым по сравнению с диапазоном изменения сигнала, плотность w(x) в пределах этого шага можно принять равномерной, т.е. . Различают квантование с округлением, с усечением и с усечением модуля. При квантовании с округлением истинному значению отсчета приписывает ближайший разрешенный уровень квантования независимо от того, находится он сверху или снизу. Очевидно, что при этом

|

max=0.5x; |

(3.31а) |

Квантование с округлением требует определенной сложности в реализации. Проще выполняется квантование с усечением, при котором истинному значению отсчета приписывается ближайший нижний уровень. При этом

max=x; |

|

т.е. максимальное значение погрешности в 2 раза больше, а , что приводит к накоплению погрешности квантования при дальнейшей обработке квантованной последовательности. Промежуточное положение по точности и сложности реализации занимает квантование с усечением модуля, которое для положительных отсчетов является таким же, как и квантование с усечением. Отрицательным отсчетам приписывается ближайший верхний уровень. При этом то есть накопление погрешностей не происходит, но в 2 раза увеличивается максимальная погрешность, и в 2 раза - мощность шума квантования . Выбирая достаточно большее число уровней квантования N, шаг квантования. , а следовательно и все рассмотренные погрешности можно сделать необходимо малыми. При неравномерном законе распределения мгновенных значений сигнала квантования с постоянным шагом не является оптимальным по критерию минимума среднеквадратической ошибки . Квантуя участки с менее вероятными значениями сигнала с большим шагом значение можно уменьшить, при этом же количестве уровней квантования.

3.3. Информация в непрерывных сообщениях

Для того, чтобы оценить потенциальные возможности передачи сообщений по непрерывным каналам, необходимо вести количественные информационные характеристики непрерывных сообщений и каналов. Обобщим с этой целью понятие энтропии и взаимной информации на ансамбли непрерывных сигналов. Пусть Х - случайная величина (сечение или отсчет случайного процесса), определенная в некоторой непрерывной области и ее распределение вероятностей характеризуется плотностью w(х). Разобьем область значений Х на небольшие интервалы протяженностью x. Вероятность Рк того, что хк<x<xк+ x, приблизительно равна w(хк) x т.е.

|

Рк=Р( хк<x<xк+x) w(хк)x, |

(3.32) |

причем

приближение тем точнее, чем меньше

интервал x. Степень положительности

такого события.

Если

заменить истинные значения Х в пределах

интервала x значениями хк

в начале интервала, то непрерывный

ансамбль заменится дискретным и его

энтропия в соответствии с (1.4)

определится, как

![]() или

с учетом (3.32)

или

с учетом (3.32)

|

|

(3.33) |

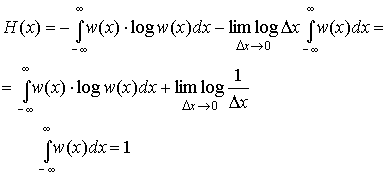

Будем теперь увеличивать точность определения значения х, уменьшения интервал x. В пределе при x0 получим энтропию непрерывной случайной величины.

|

|

(3.34) |

Второй

член в полученном выражении стремится

к

![]() и

совершенно не зависит от распределения

вероятностей Х. Это означает, что

собственная информация любой непрерывной

случайной величины бесконечно велика.

Физический смысл такого результата

становиться понятным, если учесть, что

в конечном диапазоне непрерывная

величина может принимать бесконечное

множество значений, поэтому вероятность

того, что ее реализация будет точно

равна какому-то наперед заданному

конкретному значению является бесконечно

малой величиной 0. В результате энтропия,

определенная в соответствии с (1.4),

характеризующая среднюю степень

неожиданности появления возможных

реализаций для любой непрерывной

случайной величины не зависит от ее

закона распределения и всегда равна

бесконечности. Поэтому для описания

информационных свойств непрерывных

величин необходимо ввести другие

характеристики. Это можно сделать, если

обратить внимание на то, что первое

слагаемое выражении (3.34) является

конечным и однозначно определяется

плотностью распределения вероятности

w(x). Его называют дифференциальной

энтропией и обозначают h(x):

и

совершенно не зависит от распределения

вероятностей Х. Это означает, что

собственная информация любой непрерывной

случайной величины бесконечно велика.

Физический смысл такого результата

становиться понятным, если учесть, что

в конечном диапазоне непрерывная

величина может принимать бесконечное

множество значений, поэтому вероятность

того, что ее реализация будет точно

равна какому-то наперед заданному

конкретному значению является бесконечно

малой величиной 0. В результате энтропия,

определенная в соответствии с (1.4),

характеризующая среднюю степень

неожиданности появления возможных

реализаций для любой непрерывной

случайной величины не зависит от ее

закона распределения и всегда равна

бесконечности. Поэтому для описания

информационных свойств непрерывных

величин необходимо ввести другие

характеристики. Это можно сделать, если

обратить внимание на то, что первое

слагаемое выражении (3.34) является

конечным и однозначно определяется

плотностью распределения вероятности

w(x). Его называют дифференциальной

энтропией и обозначают h(x):

|

|

(3.35) |

Дифференциальная энтропия обладает следующими свойствами.

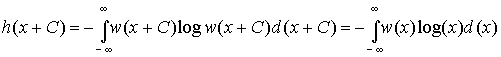

1. Дифференциальная энтропия в отличии от обычной энтропии дискретного источника не является мерой собственной информации, содержащейся в ансамбле значений случайной величины Х. Она зависит от масштаба Х и может принимать отрицательные значения. Информационный смысл имеет не сама дифференциальная энтропия, а разность двух дифференциальных энтропий, чем и объясняется ее название. 2. Дифференциальная энтропия не меняется при изменении всех возможных значений случайной величины Х на постоянную величину. Действительно, масштаб Х при этом не меняется и справедливо равенство

|

|

(3.36) |

Из

этого следует, что h(x) не зависит от

математического ожидания случайной

величины, т.к. изменяя все значения Х на

С мы тем самым изменяем на С и ее среднее,

то есть математическое ожидание.

3.

Дифференциальная энтропия аддитивна,

то есть для объединения ХY независимых

случайный величин Х и Y справедливо:

h(XY)=

h(X)+ h(Y).

Доказательство этого свойства

аналогично доказательству (1.8) аддитивности

обычной энтропии.

4. Из всех

непрерывных величин Х с фиксированной

дисперсией 2

наибольшую дифференциальную энтропию

![]() имеет

величина с гауссовским распределением,

т.е.

имеет

величина с гауссовским распределением,

т.е.

|

|

(3.37) |

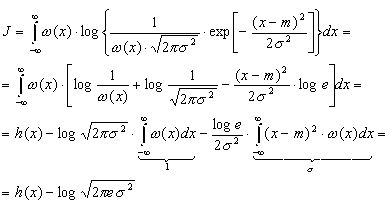

Доказательство

свойства проведем в два этапа: сначала

вычислим h(x) для гауссовского распределения,

задаваемого плотностью.

где

м - математическое ожидание,

а затем

докажем неравенство (3.37).

Подставив

(3.38) в (3.35) найдем<

где

м - математическое ожидание,

а затем

докажем неравенство (3.37).

Подставив

(3.38) в (3.35) найдем<

Для

доказательства неравенства (3.37) зададимся

произвольным распределением (х) с

дисперсией 2

и математическим ожиданием m и вычислим

интеграл J вида

Для

доказательства неравенства (3.37) зададимся

произвольным распределением (х) с

дисперсией 2

и математическим ожиданием m и вычислим

интеграл J вида

|

|

Но в силу неравенства (1.7) с учетом правила изменения основания логарифмов (log t = log e ln t) имеем:

|

|

так как подинтегральное выражение - гауссовская плотность распределения см.(3.38). |

Таким

образом

![]() ,

откуда

,

откуда

![]() .

Но

как только что было показано,

.

Но

как только что было показано,

![]() -

это дифференциальная энтропия гауссовского

распределения. Доказанное неравенство

и означает, что энтропия

гауссовского распределения

максимальна.

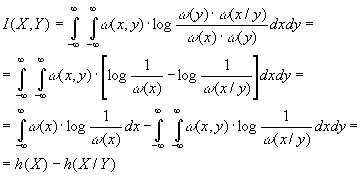

Попытаемся теперь

определить с помощью предельного

перехода взаимную

информацию между двумя непрерывными

случайными величинами X и Y. Разбив

области определения Х и Y соответственно

на небольшие интервалы x и y, заменим

эти величины дискретными так же, как

это делалось при выводе формулы

(3.34).

Исходя из выражения

(1.14) можно определить взаимную информацию

между величинами Х и Y .

-

это дифференциальная энтропия гауссовского

распределения. Доказанное неравенство

и означает, что энтропия

гауссовского распределения

максимальна.

Попытаемся теперь

определить с помощью предельного

перехода взаимную

информацию между двумя непрерывными

случайными величинами X и Y. Разбив

области определения Х и Y соответственно

на небольшие интервалы x и y, заменим

эти величины дискретными так же, как

это делалось при выводе формулы

(3.34).

Исходя из выражения

(1.14) можно определить взаимную информацию

между величинами Х и Y .

|

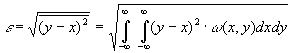

|

(3.39) |

При этом предельном переходе никаких явных бесконечностей не появилось, т.е. взаимная информация оказывается величиной конечной, имеющей тот же смысл, что и для дискретных сообщений. С учетом того, что

(x,y)= (y) (x/y) |

равенство (3.39) можно представить в виде

|

|

(3.40) |

Здесь h(X) - определенная выражением (3.35) дифференциальная энтропия Х, а

|

|

(3.41) |

h(X/Y) - условная дифференциальная энтропия. Можно показать, что во всех случаях h(X/Y)h(X). Формула (3.40) имеет ту же форму, что и (1.13), а отличается лишь заменой энтропии дифференциальной энтропией. Легко убедиться, что основные свойства 1 и 2 (см. пункт 1.3) взаимной информации, описываемые равенствами (1.15)(1.17), остаются справедливыми и в этом случае.

3.4 -энтропия и -производительность источника непрерывных сообщений

Как было показано в § 3.3, в одном отсчете любого непрерывного сообщения содержится бесконечное количество собственной информации. И тем не менее, непрерывные сообщения (телефонные разговоры, телепередачи) успешно передаются по каналам связи. Это объясняется тем, что на практике никогда не требуется абсолютно точного воспроизведения переданного сообщения, а для передачи даже с очень высокой, но ограниченной точностью, требуется конечное количество информации, также как и при передаче дискретных сообщений. Данное обстоятельство и положено в основу определения количественной меры собственной информации, источников непрерывных сообщений. В качестве такой меры, принимается минимальное количество информации, необходимое для воспроизведения непрерывного сообщения с заданной точностью. Очевидно, что при таком подходе собственная информация зависит не только от свойств источника сообщений, но и от выбора параметра , характеризующего точность воспроизведения. Возможны различные подходы к определению в зависимости от вида и назначения передаваемой информации. Наиболее часто в информационной технике в качестве используют среднеквадратическое отклонение между принятым у и переданным х сигналами, отражающими непрерывные сообщения, т.е.

|

|

(3.42) |

где Х и Y – ансамбли сигналов, отражающих исходное и воспроизведенное сообщения. Два варианта сообщения или сигнала, различающиеся не более, чем на заданное значение 0, называются эквивалентными. Взаимная информация I(X,Y) между двумя эквивалентными процессами X(t) и Y(t) может быть определена в соответствии с (3.40) как

I(X,Y)=h(X)-h(X/Y), |

где h(X) и h(X/Y) – соответственно дифференциальная и условная дифференциальная энтропии. Из приведенного выражения видно, что величина I(X,Y) зависит не только от собственного распределения (х) ансамбля Х (см. (3.35)), но и от условного распределения (x/y) (см. (3.41)), которое определяется способом преобразования процесса X в Y. Для характеристики собственной информации, содержащейся в одном отсчете процесса Х, нужно устранить ее зависимость от способа преобразования сообщения Х в эквивалентное ему сообщение Y. Этого можно добиться, если под количеством собственной информации или - энтропией H(Х) процесса Х понимать минимизированную по всем распределениям (X/Y) величину I(X,Y), при которой сообщения Х и Y еще эквивалентны, т.е.

|

|

(3.43) |

Таким образом, - энтропия определяет минимальное количество информации, содержащейся в одном отсчете непрерывного сообщения, необходимое для воспроизведения его с заданной верностью. Если ансамбль сообщений Х представляет собой процесс с дискретным временем с непрерывными отсчетами, то под - производительностью источника понимают величину

|

|

(3.44) |

где

с

– количество отсчетов сообщения,

выдаваемых в единицу времени.

В том

случае, когда Х - непрерывный случайный

процесс с ограниченным спектром, вся

информация, содержащаяся в его значениях,

эквивалентна информации, содержащейся

в отсчетах процесса, следующих друг за

другом с интервалом

![]() ,

(fm-граничная

частота спектра), т.е. со

скоростью

,

(fm-граничная

частота спектра), т.е. со

скоростью

|

c=2 m. |

(3.45) |

При

этом

- производительность

источника или процесса по-прежнему

определяется выражением (3.44), где величина

с

рассчитывается из условия (3.45).

В том

случае, если следующие друг за другом

отсчеты процесса коррелированны

(взаимозависимы), величина Н(Х)

в (3.43) должна вычисляться с учетом

вероятностных связей между отсчетами.

Итак,

- производительность источника

непрерывных сообщений представляет

собой минимальное количество информации,

которое нужно создать источнику в

единицу времени, для воспроизведения

его сообщений с заданной верностью.

- производительность называют также

скоростью создания информации при

заданном критерии верности.

Максимально

возможная - производительность

![]() непрерывного

источника Х обеспечивается при гауссовском

распределении Х с дисперсией

непрерывного

источника Х обеспечивается при гауссовском

распределении Х с дисперсией

![]() (при

этом условии h(X) максимальна (см. (3.37)).

Оценим значение

.

Рассмотрим случай, когда непрерывное

сообщение X(t) представляет собой

стационарный гауссовский процесс с

равномерным энергетическим спектром,

ограниченным частотой Fc,

и с заданной мощностью (дисперсией) Рх,

а критерий эквивалентности задан в

виде (3.42).

Будем считать, что заданная верность

воспроизведения обусловлена действием

аддитивной статистически не связанной

с сигналом помехи (t) с математическим

ожиданием М[]=0 и дисперсией (мощностью)

(при

этом условии h(X) максимальна (см. (3.37)).

Оценим значение

.

Рассмотрим случай, когда непрерывное

сообщение X(t) представляет собой

стационарный гауссовский процесс с

равномерным энергетическим спектром,

ограниченным частотой Fc,

и с заданной мощностью (дисперсией) Рх,

а критерий эквивалентности задан в

виде (3.42).

Будем считать, что заданная верность

воспроизведения обусловлена действием

аддитивной статистически не связанной

с сигналом помехи (t) с математическим

ожиданием М[]=0 и дисперсией (мощностью)

![]() .

Исходный сигнал Х рассматриваем

как сумму воспроизводящего сигнала Y и

помехи:

.

Исходный сигнал Х рассматриваем

как сумму воспроизводящего сигнала Y и

помехи:

X=Y+. |

При

этом, поскольку (x/y)= (y+/y)= (/y)=

(), то h(X/Y) полностью определяется

шумом воспроизведения (t). Поэтому max

h(X/Y)=max h(). Так как шум воспроизведения

имеет фиксированную дисперсию

![]() ,

то дифференциальная энтропия имеет

максимум (3.37) при гауссовском

распределении шума

,

то дифференциальная энтропия имеет

максимум (3.37) при гауссовском

распределении шума

|

В

свою очередь дифференциальная энтропия

гауссовского источника с дисперсией

![]() .

.

|

Следовательно, - энтропия на один отсчет сообщения

|

|

(3.46) |

Величина

![]() характеризует

минимальное отношение сигнал-шум, при

котором сообщения X(t) и Y(t) еще

эквивалентны.

Согласно теореме

Котельникова

шаг

дискретизации

характеризует

минимальное отношение сигнал-шум, при

котором сообщения X(t) и Y(t) еще

эквивалентны.

Согласно теореме

Котельникова

шаг

дискретизации

![]() ,

а c=2

Fc.

При этом равномерность спектра сообщения

обеспечивает некоррелированность

отстоящих на t друг от друга отсчетов,

а гауссовский характер распределения

X(t) - их независимость. Следовательно,

в соответствии с (3.44)

,

а c=2

Fc.

При этом равномерность спектра сообщения

обеспечивает некоррелированность

отстоящих на t друг от друга отсчетов,

а гауссовский характер распределения

X(t) - их независимость. Следовательно,

в соответствии с (3.44)

|

или с учетом (3.46)

|

|

(3.47) |

Количество информации, выданное таким источником за время Тс

|

|

(3.48) |

Интересно отметить, что правая часть выражения (3.48) совпадает с наиболее общей характеристикой сигнала, называемой его объемом, если принять динамический диапазон сигнала D=log 0. Это означает, что объем сигнала равен максимальному количеству информации, которое может содержаться в сигнале длительностью Тс.

,

,