- •Структурная геология

- •Глава I. Общие сведения

- •I.I. Цели и задачи структурной геологии

- •I.III. История развития структурной геологии

- •Глава II. Геологические карты

- •II.I. Общие сведения о геологических картах

- •II.II. Типы геологических карт

- •II.III. Виды геологических карт

- •Глава III. Слоистые структуры в земной коре

- •III.I. Слой, слоистость и строение слоистых толщ

- •III.II. Элементы слоя

- •III.III. Определение (измерение) мощности

- •III.IV. Формы слоистости (форма и мощность слоев)

- •III.V.Генетические типы слоистости

- •III.VI. Строение поверхностей наслоения

- •III.VII. Взаимоотношение слоистых толщ

- •III.VIII. Образование слоистых толщ

- •III.IX. Понятие о стратиграфических и петрографических горизонтах

- •У словия формирования мощностей отложений

- •III.X. Несогласия

- •III.XI. Строение поверхностей несогласия

- •III.XII. Критерии установления стратиграфического несогласия

- •III.XIV. Тектонические несогласия

- •Глава IV. Горизонтальное залегание слоев

- •IV.I. Признаки горизонтального залегания слоев

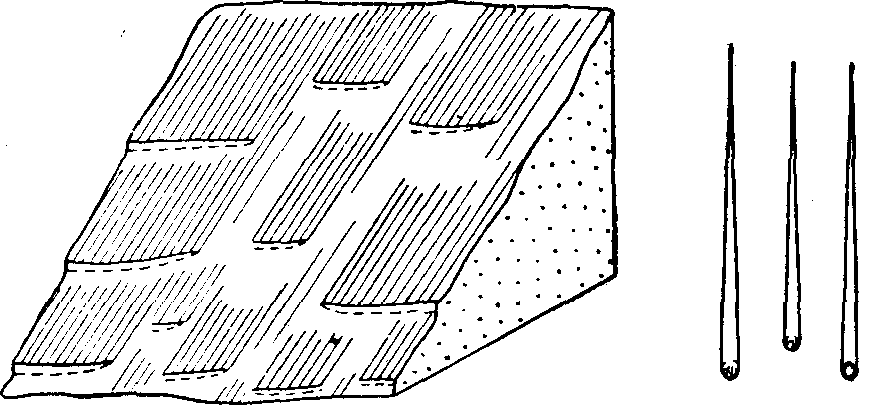

- •Измерение мощности слоя

- •IV.II. Изображение горизонтального залегания слоев на геологической карте

- •Глава V. Наклонное залегание слоев

- •V.II. Устройство горного компаса (см. Методическое пособие по Структурной геологии)

- •V.III. Работа горного компаса

- •V.IV. Измерение истинных элементов залегания по данным бурения и видимым наклонам

- •Р ис. . Определение элементов залегания по трем вертикальным скважинам

- •V.V. Определение истинной мощности

- •V.VI. Нормальное и опрокинутое залегание

- •V.VII. Зависимость ширины и формы выхода слоя на поверхности от его истинной мощности, угла падения и формы рельефа

- •V.VIII.Пластовые треугольники

- •V.IX. Изображение наклонно залегающих слоев на геологических картах и разрезах

- •Глава VI. Складчатые формы залегания

- •VI. I. Складки и их элементы

- •VI.II. Элементы складки

- •VI.III. Морфологическая классификация складок

- •VI.III. I.По положению осевой поверхности:

- •VI.III. II. По соотношению между крыльями складок:

- •VI.III. III. По форме замка:

- •VI.III. IV. По соотношению мощностей слоев на крыльях и в сводах складок:

- •V . По отношению длинной оси складки к её короткой оси:

- •Угол наклона смыкающего крыла

- •VI.III. VI. Генетическая классификация складок.

- •VI.III.VII. Построение геологических разрезов с изображением складок

- •(См. Методическое пособие по Структурной геологии)

- •Глава VII. Трещины в горных породах (разрывы без смещения)

- •VII.I. Классификация трещин

- •VII.II. Геометрическая классификация трещин

- •VII.III. Генетическая классификация трещин

- •VII.IV. Нетектонические трещины

- •VII.V. Тектонические трещины

- •VII.VI. Классификация кливажа

- •Глава VIII. Разрывы со смещениями

- •V III.I. Классификация разрывов

- •1.Сбросы

- •2.Взбросы

- •6.Покровы

- •VIII.II. Сбросы

- •Классификация сбросов

- •Строение смесителя

- •Определение амплитуды смещения сбросов

- •VIII.V. Сдвиги.

- •VIII.VI. Раздвиги

- •VIII.VII. Надвиги

- •VIII.VIII. Тектонические покровы (шарьяжи)

- •Глава IX. Некоторые особые формы залегания осадочных горных пород

- •IX.I. Подводно - оползневые нарушения

- •IX.II. Рифы (биогермы)

- •IX.III. Погребенные элювиальные и делювиальные образования

- •IX.IV. Изгибы слоев на склонах под влиянием силы тяжести

- •Глава X. Формы залегания эффузивных пород

- •X.I. Строение вулканических аппаратов

- •1.Центрального типа

- •2.Линейного типа

- •3.Щитового типа

- •X.II. Фации и формы залегания эффузивных пород

- •1.Морские (подводные)

- •2.Континентальные (наземные)

- •X.III. Особенности подводных и наземных вулканогенных образований

- •X.IV. Текстурные особенности эффузивных пород

- •X.V. Определение возраста эффузивных пород

- •X.VI. Изображение эффузивных пород на геологических картах

- •Глава XI. Формы залегания интрузивных пород

- •85 % Всех интрузивных пород – гранитоиды

- •XI.I. Формы интрузивных тел

- •XI.II. Эндо- и экзоконтакты

- •XI.III.Внутренняя структура интрузивных массивов

- •XI.IV. Определение возраста интрузий

- •Глава XII. Формы залегания метаморфических пород

- •XII.I. Определение исходного состава метаморфических пород

- •XII.II. Стратиграфическое расчленение метаморфических толщ

- •XII.III. Внутренняя структура метаморфических пород

- •XII.IV. Структуры дислокационного метаморфизма

- •Глава XIII. Глубинные разломы

VII.VI. Классификация кливажа

А.Кливаж, связанный со складчатостью

I.Послойный кливаж

II.Секущий кливаж:

веерообразный

обратный веерообразный

параллельный (главный)

Б.Приразрывный кливаж

1)послойный

2)2-5–секущий:

2)веерообразный,

3)обратный веерообразный,

4)s- образный,

5)параллельный.

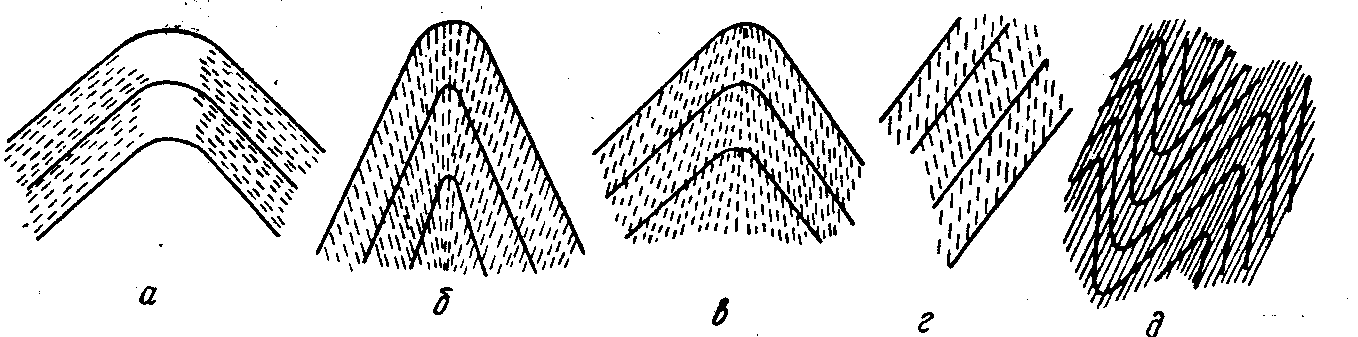

Рис. . Разновидности кливажа

а — послойный кливаж; секущий кливаж: б — веерообразный, в — обратный веерообраэ ный,

г — S-образный, д — параллельный

Глава VIII. Разрывы со смещениями

V III.I. Классификация разрывов

1.Сбросы

2.Взбросы

3.Сдвиги Образуются при различных динамических и кинематиче

4.Раздвиги ских условиях. Поэтому данная классификация является

5.Надвиги как морфологической, так и генетической.

6.Покровы

VIII.II. Сбросы

Сбросы – нарушения, в которых поверхность разрыва наклонена в сторону расположения опущенных пород. В сбросах различают следующие элементы:

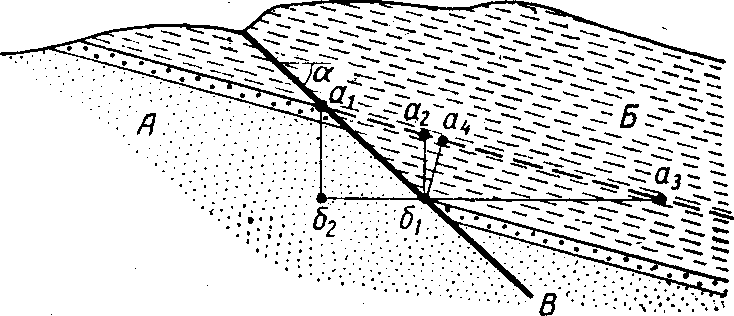

Рис. . Элементы сброса

1.Приподнятое (лежачее) крыло (А)

2.Опущенное (висячее) крыло (Б)

3.Смеситель (В)

4.Угол падения сместителя ()

5.Амплитуда по сместителю

6.Вертикальная амплитуда

7.Горизонтальная амплитуда

8. Стратиграфическая амплитуда

Классификация сбросов

I.По углу наклона смесителя: а) пологие ( до 300), б) крутые (30-800), в) вертикальные (<> 800).

II.По отношению к простиранию нарушенных пород: а) продольные, б) косые, в) поперечные.

I II.

По соотношению наклонов сместителя и

нарушенных пород:

а) согласные, б) несогласные.

II.

По соотношению наклонов сместителя и

нарушенных пород:

а) согласные, б) несогласные.

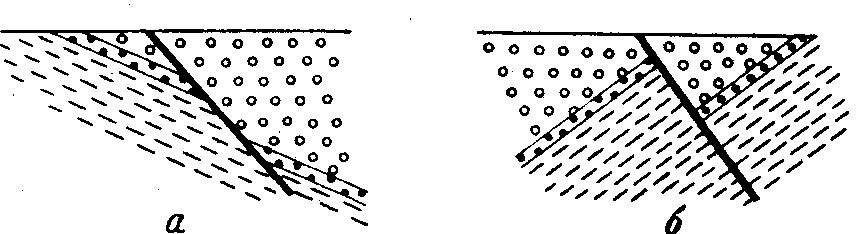

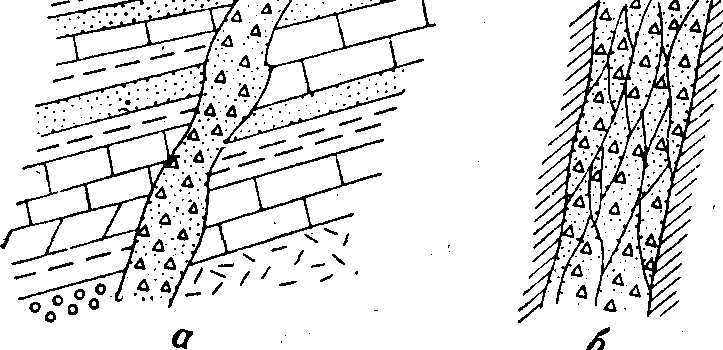

Рис. . Согласный - (а) и несогласный (б) сбросы в вертикальном разрезе

IV. По направлению движения крыльев: а) прямые, б) обратные, в) шарнирные, г) цилиндрические.

V.По взаимному расположению сбросов в плане: а) параллельные, б) радиальные, в) перистые.

VI. По отношению ко времени образования нарушенных пород разрывами: а) конседиментационные (одновременные), б) постседиментационные (наложенные).

Строение смесителя

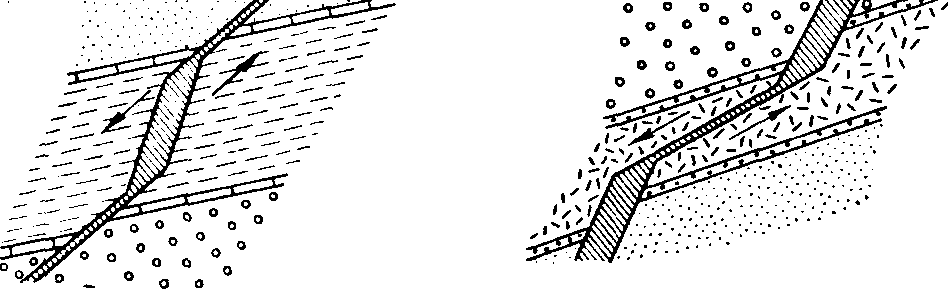

Сместители не всегда одинаковы. Когда смеситель изогнут, вдоль него возникают полости, которые впоследствии могут быть заполнены рудным или жильным веществом.

Р ис.

. Полости, образующиеся при перемещении

крыльев сброса по искривленной

ис.

. Полости, образующиеся при перемещении

крыльев сброса по искривленной

поверхности сместителя

При движении поверхности смесителя притираются и становятся гладкими, отполированными, блестящими и называются зеркалами скольжения. На зеркалах скольжения образуются штрихи и бороздки, ориентированные по направлению движения.

Р ис.

. Строение зеркала скольжения с

поперечными отрывами (а) и борозд

скольжения (б)

ис.

. Строение зеркала скольжения с

поперечными отрывами (а) и борозд

скольжения (б)

При смещениях с амплитудой в десятки и сотни метров в результате разрушения неровностей и выступов поверхность смесителя между крыльями развивается брекчия трения.

Рис. . Брекчия трения (а) и разлинзо-ванная брекчия трения (б)

В зависимости от величин обломков различают несколько видов тектонических брекчий:

1)размеры обломков < 1 cм – какирит (орешник)

2)размеры обломков мм и доли мм – катаклазит, а процесс образования - катаклаз

3)при еще более тонком перетирании – милонит.