- •Дягилев в.И.

- •Основы электроники

- •Учебное пособие

- •Протвино, 2006

- •Электронные компоненты Электронно-дырочный переход

- •Полупроводниковые диоды

- •Биполярный транзистор

- •Полевые транзисторы

- •Тиристоры

- •Предварительный каскад унч

- •Выходной каскад унч

- •Обратная связь в усилителях

- •II. Ключевые устройства на транзисторах и бесконтактные устройства релейного действия Электронные ключи

- •Схемы цифровых (логических) элементов

- •III.Бесконтактные устройства релейного действия Общие сведения

- •Симметричные триггеры

- •Применение триггеров в устройствах автоматики

- •IV. Импульсные генераторы Импульсные устройства, принципы построения импульсных устройств

- •Дифференцирующие и интегральные цепи

- •Дифференцирующие цепи.

- •Интегрирующие цепи.

- •Устройство и принцип работы одновибратора

- •Мультивибратор и преобразователь Ройера

- •Блокинг-генераторы

- •Генераторы пилообразного напряжения

- •Межкаскадные связи. Усилители постоянного тока

- •Импульсные и избирательные усилители

- •Фотодиоды, светодиоды и светодиодные индикаторы, диодные оптроны

- •Стабилитроны

- •Тиристоры Вольт-амперная характеристика и параметры тиристора

- •V. Интегральные микроэлектронные схемы Общие сведения

- •Основные функциональные элементы цифровых интегральных микросхем

- •Состав и область применения аналоговых интегральных микросхем

- •Операционные усилители

- •Выпрямители однофазного и трехфазного тока назначение и классификация выпрямителей

- •Однофазные выпрямители

- •Управляемые выпрямители

- •Сглаживающие фильтры основные понятия о сглаживающих фильтрах

- •Фильтры с пассивными элементами

V. Интегральные микроэлектронные схемы Общие сведения

С момента изобретения транзисторов все электронные приборы и преобразователи конструировали примерно так же, как и ламповые устройства. Транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды, катушки индуктивности и тому подобные радиоэлектронные элементы с помощью определенных приемов сборки компоновались в законченные узлы. При этом многолетний опыт показал, что даже при использовании самых миниатюрных радиоэлектронных элементов достигнуть плотности монтажа выше двух элементов в 1 см3 не представляется возможным.

В последние годы, однако, получила повсеместное распространение другая технология изготовления функциональных элементов электронных приборов и преобразователей: усилителей, триггеров, переключателей, одновибраторов и т. д. При этой технологии как сами процессы изготовления входящих в функциональный элемент транзисторов, резисторов, диодов и т. д., так и операции их соединения в законченную электронную схему совмещаются. Эта технология получила название интегральной, а изготавливаемые с ее помощью законченные функциональные элементы — интегральных микросхем (ИС). Приставкой «микро» подчеркнули существо интегральной технологии — высокий уровень миниатюризации аппаратуры, при которой плотность монтажа элементов внутри ИС может достигать более 10000 элементов в 1 см3. Это позволило по-новому конструировать радиоэлектронную аппаратуру. Заметим, что для создания устройства с вычислительными возможностями обычного микрокалькулятора в середине 40-х годов нашего столетия, когда использовались электронные лампы, потребовался бы объем трамвайного вагона.

Основная часть выпускаемых промышленностью ИС носит название полупроводниковых. Все внутренние элементы таких ИС, включая и межэлементные соединения, выполняются в едином технологическом цикле на поверхности и в объеме полупроводника. По этой причине законченную ИС, предназначенную для использования в качестве самостоятельного элемента, часто называют кристаллом.

Полупроводниковые ИС получают следующим образом. Берут тонкую (толщиной до 0,4 мм) кремниевую пластинку, именуемую подложкой, и наращивают на нее так называемый эпитаксиальный слой. Подложка и эпитаксиальный слой имеют разные типы проводимости. Затем с помощью высокой температуры пластинку подвергают окислению до образования на поверхности эпитаксиального слоя изолирующей пленки. На эту пленку наносят светочувствительный слой — фоторезист. Далее на фоторезист проецируют требуемый рисунок (подобно тому, как это делается в обычной фотопечати). Рисунок проявляют до образования окон в слое фоторезиста, через которые производят травление пленки двуокиси кремния. Отверстия в пленке используют затем для диффузии примесей различного типа проводимости в эпитаксиальном слое.

В результате последовательного проведения требуемого числа циклов окисления, фотолитографии (т.е. проецирования рисунка на фоторезист с последующим его травлением) и диффузии в эпитаксиальном слое образуются участки со свойствами транзисторов, резисторов, диодов и конденсаторов. Эти участки и их совокупности образуют отдельные компоненты ИС. Соединения между компонентами осуществляют напылением материала с высокой электропроводностью (например, алюминия) на подложку. Затем этот материал подвергается фотолитографическому травлению до образования проводящих дорожек.

Описанная технология позволяет получать в кристалле как биполярные, так и полевые транзисторы. В качестве диодов используют транзисторы, у которых база соединена с коллектором. Роль резисторов играют сформированные посредством диффузии участки полупроводниковой пластины. Наконец, конденсаторы в полупроводниковых ИС получают с помощью запертых р-п-переходов.

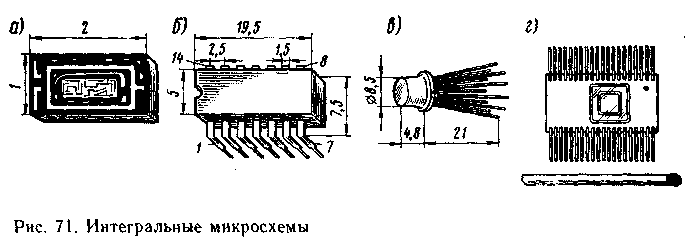

Изготовление ИС осуществляют групповым методом. На одной подложке изготавливают сразу до 500 одинаковых функциональных структур. После завершения всех операций пластины разрезают на отдельные платы, каждая из которых содержит законченную функциональную структуру. Такую плату и называют кристаллом (рис. 71, а). Его закрепляют на основании корпуса микросхемы, осуществляют электрическое соединение с выводами с помощью тонких проводников из сплавов благородных металлов и герметизируют. Полученные подобным образом микросхемы подвергают окончательной разбраковке и оформляют в виде готовой продукции.

Промышленность выпускает разнообразный перечень интегральных микросхем. Перечень включает в свой состав более 550 цифровых и аналоговых микросхем. Цифровые ИС представлены логическими элементами И, ИЛИ, НЕ, элементами с комбинациями логических функций И-ИЛИ, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, триггерами, сумматорами, счетчиками импульсов с различным числом пересчета, регистрами для записи цифровой информации, шифраторами и дешифраторами, всевозможными запоминающими устройствами, а также ключами и коммутаторами. Особое место в цифровых ИС занимают программируемые микропроцессорные устройства, предназначенные для решения сложных вычислительных задач.

Аналоговые микросхемы включают в свой состав всевозможные усилители постоянного тока низкой и высокой частоты, дифференциальные и операционные усилители, генераторы сигналов специальной формы, вторичные источники питания (т.е. стабилизаторы напряжения), преобразователи цифрового кода в напряжение постоянного тока, коммутаторы аналоговых сигналов, оптоэлектронные ключи и коммутаторы, схемы сравнения и частотной селекции, детекторы, модуляторы и наборы отдельных элементов (транзисторов и диодов).

Схемы различаются по своему конструктивному исполнению, требуемому напряжению питания (от 3 до 15 В), числу источников питания (один или два), диапазону допустимых значений окружающей температуры и т. д. Микросхемы выпускают в керамическом корпусе (рис. 71, б) и в металлостеклянном (рис. 71, в). Чтобы подчеркнуть небольшие размеры микросхемы, на рис. 71, г однокристальная микроЭВМ «Электроника С5-31» изображена рядом с обыкновенной спичкой.