- •Дягилев в.И.

- •Основы электроники

- •Учебное пособие

- •Протвино, 2006

- •Электронные компоненты Электронно-дырочный переход

- •Полупроводниковые диоды

- •Биполярный транзистор

- •Полевые транзисторы

- •Тиристоры

- •Предварительный каскад унч

- •Выходной каскад унч

- •Обратная связь в усилителях

- •II. Ключевые устройства на транзисторах и бесконтактные устройства релейного действия Электронные ключи

- •Схемы цифровых (логических) элементов

- •III.Бесконтактные устройства релейного действия Общие сведения

- •Симметричные триггеры

- •Применение триггеров в устройствах автоматики

- •IV. Импульсные генераторы Импульсные устройства, принципы построения импульсных устройств

- •Дифференцирующие и интегральные цепи

- •Дифференцирующие цепи.

- •Интегрирующие цепи.

- •Устройство и принцип работы одновибратора

- •Мультивибратор и преобразователь Ройера

- •Блокинг-генераторы

- •Генераторы пилообразного напряжения

- •Межкаскадные связи. Усилители постоянного тока

- •Импульсные и избирательные усилители

- •Фотодиоды, светодиоды и светодиодные индикаторы, диодные оптроны

- •Стабилитроны

- •Тиристоры Вольт-амперная характеристика и параметры тиристора

- •V. Интегральные микроэлектронные схемы Общие сведения

- •Основные функциональные элементы цифровых интегральных микросхем

- •Состав и область применения аналоговых интегральных микросхем

- •Операционные усилители

- •Выпрямители однофазного и трехфазного тока назначение и классификация выпрямителей

- •Однофазные выпрямители

- •Управляемые выпрямители

- •Сглаживающие фильтры основные понятия о сглаживающих фильтрах

- •Фильтры с пассивными элементами

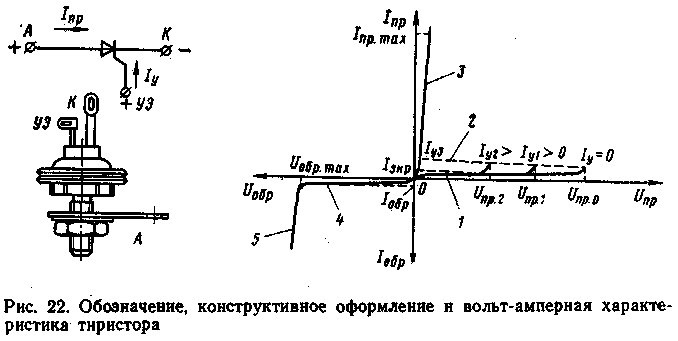

Тиристоры Вольт-амперная характеристика и параметры тиристора

Тиристоры (или более полно – триодные тиристоры) представляют собой полупроводни-ковые выпрямительные элементы, способные под действием прямого приложенного напряжения переключаться из одного устойчивого состояния в другое. Они предназначены для бесконтактной коммутации (включения и выключения) электрических цепей. От других полупроводниковых элементов, которые также могут использоваться в качестве бесконтактных коммутаторов, тиристоры отличаются чрезвычайно высоким быстродействием (оно исчисляется всего десятками микросекунд) и способностью коммутировать токи весьма значительной величины (вплоть до 1000 А). Тиристоры оформлены так же, как и обычные выпрямительные диоды. Однако они снабжены не двумя, а тремя выводами. Кроме анода и катода, в конструкции тиристора предусмотрен третий вывод (электрод), который называется управляющим.

На вольт-амперной характеристике тиристора (рис. 22) можно выделить пять характерных участков 1–5. Участки 1–3 составляют прямую ветвь, а 4 и 5 – обратную. Сравнение обратных ветвей вольт-амперных характеристик тиристора и выпрямительного диода показывает, что они ничем не отличаются. Если к тиристору приложено обратное напряжение, не превосходящее допустимое значение Uобр.mах, тиристор оказывается запертым и ток через него практически не протекает. Это соответствует рабочему участку 4 обратной ветви, которая, так же как и у выпрямительных диодов, характеризуется весьма малым обратном током Ioбр. Участок 5 не является рабочим и лежит в области недопустимых значений обратного напряжения, при которых тиристор разрушается вследствие развития пробойных явлений.

Прямая ветвь вольт-амперной характеристики тиристора принципиально отличается от прямой ветви вольт-амперной характеристики диода. При переходе от обратного напряжения к прямому, когда на анод А тиристора подается положительный потенциал, а на катод К. — отрицательный, тиристор продолжает оставаться запертым (участок 1). Незначительный прямой ток, который при этом протекает через запертый тиристор, обозначают Iзкр. Значение этого тока примерно равно значению обратного тока Iобр. При дальнейшем увеличении прямого напряжения Uпр (до значения Uпр. о) тиристор по-прежнему остается запертым. Если при этом ток Iу через управляющий электрод равен нулю, то только при достижении прямым напряжением значения Uпр.0 тиристор отпирается: сопротивление и падение напряжения между анодом и катодом резко уменьшаются, а прямой ток возрастает в тысячи раз, практически ограничиваясь лишь сопротивлением внешней цепи (участок 3 вольт-амперной характеристики). Переключение происходит практически мгновенно, занимая 5—40 мкс. На рис. 22 характеристика переключения условно изображена штриховой линией 2.

П ри

приложенном к управляющему электроду

внешнем напряжении и при протекании

через этот электрод тока IУ1

в направлении, указанном на рис. 22, прямое

напряжение, при котором тиристор

переходит в открытое состояние,

уменьшается до значения Uпр.

1. Если управляющий

ток увеличить еще больше, например, до

значения IУ2,

то напряжение переключения, в свою

очередь, уменьшится еще больше до

значения Uпр.

2 и т.д. При некотором

значении управляющего тока Iу3

прямая ветвь вольт-амперной характеристики

тиристора перестает содержать

свойственные ей участки 1

и 2 и

состоит лишь из одного участка 3,

превращаясь в прямую

ветвь вольт-амперной характеристики

выпрямительного диода. Таким образом,

тиристор подобен управляемому

переключателю, в котором напряжение

переключения изменяют с помощью

управляющего тока.

ри

приложенном к управляющему электроду

внешнем напряжении и при протекании

через этот электрод тока IУ1

в направлении, указанном на рис. 22, прямое

напряжение, при котором тиристор

переходит в открытое состояние,

уменьшается до значения Uпр.

1. Если управляющий

ток увеличить еще больше, например, до

значения IУ2,

то напряжение переключения, в свою

очередь, уменьшится еще больше до

значения Uпр.

2 и т.д. При некотором

значении управляющего тока Iу3

прямая ветвь вольт-амперной характеристики

тиристора перестает содержать

свойственные ей участки 1

и 2 и

состоит лишь из одного участка 3,

превращаясь в прямую

ветвь вольт-амперной характеристики

выпрямительного диода. Таким образом,

тиристор подобен управляемому

переключателю, в котором напряжение

переключения изменяют с помощью

управляющего тока.

Открытый тиристор теряет способность закрываться по управляющему электроду, и восстановить его запирающие свойства можно одним единственным образом – снизив прямое напряжение до нуля или кратковременно подав на него небольшое обратное напряжение. В зависимости от конкретного типа тиристора процесс его выключения длится всего 25-250 мкс, т.е. происходит практически мгновенно.

Из рассмотренной вольт-амперной характеристики тиристора видно, что она может быть задана следующими электрическими параметрами Iпр.max — предельно допустимый постоянный или средний за период прямой ток; Uпр. о , Uобр. .max – соответственно предельно допустимое прямое и обратное напряжение; Iзкр, Iобр – соответственно прямой и обратный ток утечки запертого тиристора; Iс п, Uс п — ток и напряжение спрямления, т.е. ток и напряжение управляющего электрода при напряжении, при котором происходит отпирание тиристора (примерно 10 В).

Эти параметры являются справочными и наряду с некоторыми другими (длительность включения и выключения тиристора, мощность, диапазон рабочих температур, масса, размеры и т.п.) приводятся в паспортных данных тиристоров.

Следует отметить, что в основу тиристора положена сложная четырехслойная полупроводниковая структура с тремя последовательно включенными p-n-переходами. Это определяет разнообразие типов тиристоров, в которых те или иные качества получают с по; мощью особенностей технологии и способов формирования областей спи n-типами проводимости. Изображенное на рис. 22 обозначение и приведенное описание работы соответствуют запираемому в обратном направлении тиристору с управлением по катоду. Кроме тиристоров этого типа, выпускаются незапираемые тиристоры с управлением по аноду, запираемые тиристоры с управлением по катоду или по аноду оптотиристоры (управляемые светом), тиристоры с улучшенными динамическими характеристиками (быстродействующие с малой длительностью включения и выключения), лавинные тиристоры (с защитой от обратных перенапряжений).

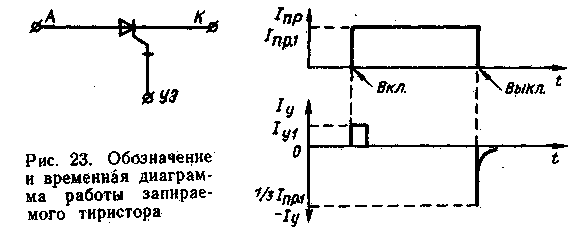

В отличие от незапираемых тиристоров запираемые (рис. 23) могут быть закрыты с помощью управляющего электрода. Для этого через управляющий электрод необходимо пропустить импульс обратного управляющего тока –Iу с очень крутым фронтом и с амплитудой, примерно равной (0,1÷ 0,3) Iпр.

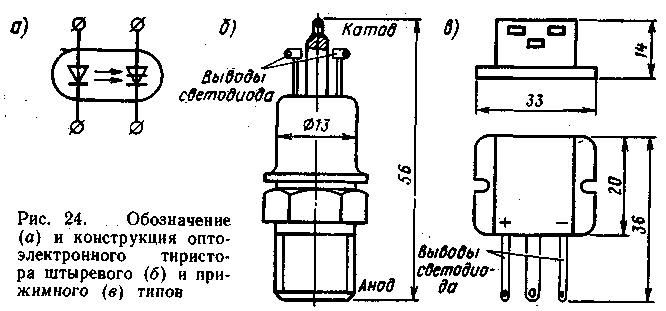

При освещении полупроводника светом происходит разрыв связей электронов со своими атомами и образование электронно-дырочных пар. Если интенсивность света достаточно велика, то энергия электронов и дырок оказывается достаточной для преодоления р-п-перехода и смещения его в прямом направлении. В оптронных тиристорах это приводит к возникновению прямого тока Iпр, т.е. к включению тиристора так же, как и при подаче управляющего импульса.

В оптоэлектронных тиристорах управление процессом включения осуществляется с помощью луча света, электрическая (гальваническая) связь между входной и выходной цепями отсутствует. Это очень удобно при использовании тиристоров в различных высоковольтных установках, так как исключает попадание высокого напряжения в устройства управления. В оптоэлектронных (оптронных) тиристорах четырехслойная p-n-структура размещена в одном корпусе со светоизлучающим диодом (рис. 24). Оптоэлектронные тиристоры на токи от 6 до 320А выпускаются прижимной, штыревой и таблеточной конструкций. Прижимные тиристоры (на токи 6 и 10А) привинчиваются к радиатору винтами, штыревые и таблеточные (соответственно на токи от 40 до 160А и на токи 250 и 320А) крепятся к радиатору так же, как и выпрямительные диоды штыревой и таблеточной конструкций.

В табл. 6 приведены основные характеристики некоторых типов тиристоров.

Благодаря широкому разбросу значений параметров у различных типов тиристоров они успешно применяются в устройствах железнодорожной автоматики.

Таблица 6

Тип тиристора |

Iпр. max, А |

Uпр. о/Uобр. max, В |

Iзкр/Iобр, мА |

Iсп, мА |

Uсп, B |

P, Вт |

∆T, °C |

КУ101А |

0,07 |

50/10 |

0,3/0,3 |

0,1–7 |

0,2–10 |

0,15 |

–60÷ +85 |

2У102А |

0,05 |

50/5 |

0,1/0,1 |

– |

– |

0,16 |

–60÷ +110 |

КУ201Д |

2 |

100/100 |

10/10 |

100 |

5 |

15 |

–60÷ +85 |

КУ202Г |

10 |

50/50 |

10/10 |

100 |

5 |

15 |

–60÷ +85 |

КУ204Б |

2 |

100/50 |

5/2 |

– |

– |

8 |

–40÷ +85 |

Т151-100 |

100 |

300/300 |

– |

700 |

12 |

– |

–40÷ +85 |

T 153-800 |

800 |

1000/1800 |

– |

700 |

12 |

– |

–60÷ +45 |

Т02-10 |

10 |

100/1000 |

– |

12 |

12 |

– |

–60÷ +45 |

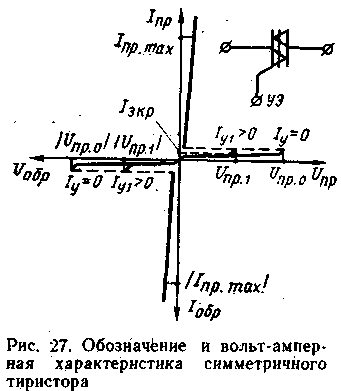

Симметричные тиристоры

(симисторы) и тиристоры имеют сходный

механизм проводимости. Симисторы

отличаются от тиристоров двусторонней

проводимостью. При подаче импульса

тока управления на управляющий электрод

симистора последний включается независимо

от полярности анодного напряжения.

Выключается симистор так же, как и

тиристор (или динистор). В зависимости

от устройства управляющего электрода

симисторы могут управляться импульсами

тока одной полярности независимо от

того, какую полярность имеет напряжение,

приложенное к основным выводам.

Перечисленные качества достигаются

дальнейшим усложнением внутренней

структуры симистора по сравнению со

структурой динисторов или тиристоров.

Выпрямительный элемент симистора

имеет пятислойную структуру типа

п-р-п-р-п, состоящую

из четырех р-п-пер еходов.

Как прямая, так и обратная ветвь

вольт-амперной характеристики симистора

(рис. 27) имеют совершенно одинаковый

характер и определяются теми же

параметрами, что и прямая ветвь обычного

тиристора: Uпр.

о, Iзкр,

Iпр.max,

Uпр.mах

и т.д. Различают симисторы средней и

большой мощности. Симистор средней

мощности типа КУ208А, например, рассчитан

на средний прямой ток Iпр.max

= 5А и максимально допустимое напряжение

в закрытом состоянии Uпр.max

= 100В при Iзкр

= 5мА. Он оформлен в корпусе штыревой

конструкции с максимальным диаметром

21,5 мм и длиной 40 мм. Наряду с этим симистор

большой мощности типа ТС171-250, например,

рассчитан на прямой ток Iпр.max

= 250А и напряжение Iпр.max

= 200В. Симистор этого типа также изготовлен

в штыревом исполнении. Однако его

максимальный диаметр равен 45 мм, а длина

–100 мм.

еходов.

Как прямая, так и обратная ветвь

вольт-амперной характеристики симистора

(рис. 27) имеют совершенно одинаковый

характер и определяются теми же

параметрами, что и прямая ветвь обычного

тиристора: Uпр.

о, Iзкр,

Iпр.max,

Uпр.mах

и т.д. Различают симисторы средней и

большой мощности. Симистор средней

мощности типа КУ208А, например, рассчитан

на средний прямой ток Iпр.max

= 5А и максимально допустимое напряжение

в закрытом состоянии Uпр.max

= 100В при Iзкр

= 5мА. Он оформлен в корпусе штыревой

конструкции с максимальным диаметром

21,5 мм и длиной 40 мм. Наряду с этим симистор

большой мощности типа ТС171-250, например,

рассчитан на прямой ток Iпр.max

= 250А и напряжение Iпр.max

= 200В. Симистор этого типа также изготовлен

в штыревом исполнении. Однако его

максимальный диаметр равен 45 мм, а длина

–100 мм.

Симисторы применяются в качестве бесконтактных переключателей и управляемых вентилей в устройствах автоматики и преобразователях электрического тока.