- •Дягилев в.И.

- •Основы электроники

- •Учебное пособие

- •Протвино, 2006

- •Электронные компоненты Электронно-дырочный переход

- •Полупроводниковые диоды

- •Биполярный транзистор

- •Полевые транзисторы

- •Тиристоры

- •Предварительный каскад унч

- •Выходной каскад унч

- •Обратная связь в усилителях

- •II. Ключевые устройства на транзисторах и бесконтактные устройства релейного действия Электронные ключи

- •Схемы цифровых (логических) элементов

- •III.Бесконтактные устройства релейного действия Общие сведения

- •Симметричные триггеры

- •Применение триггеров в устройствах автоматики

- •IV. Импульсные генераторы Импульсные устройства, принципы построения импульсных устройств

- •Дифференцирующие и интегральные цепи

- •Дифференцирующие цепи.

- •Интегрирующие цепи.

- •Устройство и принцип работы одновибратора

- •Мультивибратор и преобразователь Ройера

- •Блокинг-генераторы

- •Генераторы пилообразного напряжения

- •Межкаскадные связи. Усилители постоянного тока

- •Импульсные и избирательные усилители

- •Фотодиоды, светодиоды и светодиодные индикаторы, диодные оптроны

- •Стабилитроны

- •Тиристоры Вольт-амперная характеристика и параметры тиристора

- •V. Интегральные микроэлектронные схемы Общие сведения

- •Основные функциональные элементы цифровых интегральных микросхем

- •Состав и область применения аналоговых интегральных микросхем

- •Операционные усилители

- •Выпрямители однофазного и трехфазного тока назначение и классификация выпрямителей

- •Однофазные выпрямители

- •Управляемые выпрямители

- •Сглаживающие фильтры основные понятия о сглаживающих фильтрах

- •Фильтры с пассивными элементами

IV. Импульсные генераторы Импульсные устройства, принципы построения импульсных устройств

Импульсными называют устройства, работающие в прерывистом режиме. В таком режиме кратковременное воздействие чередуется с паузой, длительность которых соизмерима с длительностью переходных процессов. Это предопределяет существенные особенности электронных устройств, работающих в импульсном режиме.

Основными задачами, решаемыми с помощью импульсных устройств, являются: формирование и генерирование импульсов заданных форм и параметров, а также управление импульсами. Импульсный режим работы лежит в основе работы многих устройств промышленной электроники.

И мпульсом

называют кратковременное изменение

напряжения (тока) в электрической цепи,

длительность которого соизмерима или

меньше длительности переходных процессов

в этой цепи. Если длительность какого-либо

сигнала несравненно больше длительности

переходного процесса в электрической

цепи, то режим работы во времени действия

сигнала считают установившимся, а сам

сигнал для этой цепи не является

импульсным.

мпульсом

называют кратковременное изменение

напряжения (тока) в электрической цепи,

длительность которого соизмерима или

меньше длительности переходных процессов

в этой цепи. Если длительность какого-либо

сигнала несравненно больше длительности

переходного процесса в электрической

цепи, то режим работы во времени действия

сигнала считают установившимся, а сам

сигнал для этой цепи не является

импульсным.

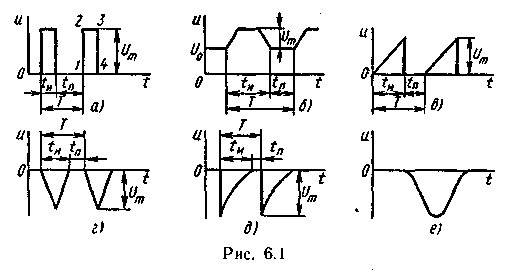

По форме (здесь отражается чисто геометрическая структура импульса) импульсы весьма разнообразны. Наиболее часто используют импульсы прямоугольной, трапецеидальной, пилообразной, треугольной, экспоненциальной и колоколообразной форм, показанные соответственно на рис. 6.1, а — е.

Периодическая последовательность импульсов (рис. 6.1) характеризуется периодом повторения (следования) Т, т.е. отрезком времени между началом двух соседних однополярных импульсов. Величину F = 1/Т называют частотой следования импульсов. Отношение периода повторения к длительности импульса характеризует скважность периодически повторяющихся импульсов:

q = T/tИ= 1/FtИ (6.1)

Скважность обычно лежит в пределах от 2 до 10 000. Наименьшая величина скважности характерна для устройств вычислительной техники и наибольшая — для радиолокационных устройств.

Величину, обратную скважности,

K3= 1/q = tИ/T (6.2)

называют коэффициентом заполнения импульсов, который, как и скважность, является безразмерной величиной.

П омимо

параметров периодической последовательности

импульсов важное значение имеют параметры

формы импульсов. Характерными участками

импульса, определяющими его форму,

являются (рис. 6.1, а): передний фронт 1—2,

вершина 2—3, задний фронт 3—4. У

импульсов различной формы отдельные

участки могут отсутствовать. Количественную

оценку формы импульсов и свойств его

отдельных участков рассмотрим на примере

реального импульса прямоугольной формы

(рис. 6.2).

омимо

параметров периодической последовательности

импульсов важное значение имеют параметры

формы импульсов. Характерными участками

импульса, определяющими его форму,

являются (рис. 6.1, а): передний фронт 1—2,

вершина 2—3, задний фронт 3—4. У

импульсов различной формы отдельные

участки могут отсутствовать. Количественную

оценку формы импульсов и свойств его

отдельных участков рассмотрим на примере

реального импульса прямоугольной формы

(рис. 6.2).

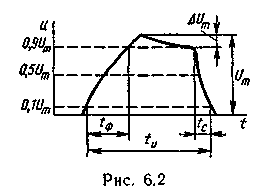

Основными параметрами формы импульсов являются: амплитуда или наибольшее значение импульса Um , длительность импульса tИ , длительность переднего фронта tФ, длительность заднего фронта (среза) tC , спад вершины импульса Um .

При оперировании с реальными импульсами измерение их длительности становится малоопределенным. Чаще всего длительность импульса измеряют на уровне 0,1Um , считая от основания. В импульсных устройствах промышленной электроники длительность импульсов лежит в пределах 10 – 9 — 1 с.

Интервалы времени, соответствующие длительности переднего tФ и заднего tС фронтов импульса, обычно отсчитывают между уровнями (0,1 — 0,9)Um и (0,9 — 0,l)Um . Это активные длительности переднего и заднего фронтов импульса, которые составляют обычно (5—20%)tИ . Чем меньше отношения tФ / tИ и tС / tИ , тем форма импульса ближе к прямоугольной.

Постоянство вершины импульса в течение его длительности является одним из важнейших требований к формирователям и генераторам импульсов. Однако из-за несовершенства названных устройств наблюдается некоторый спад вершины импульса Um . Часто вместо абсолютного значения спада используют относительное, определяемое отношением Um /Um . У некоторых импульсов (треугольных, экспоненциальных и др.) плоская вершина отсутствует.