- •Дягилев в.И.

- •Основы электроники

- •Учебное пособие

- •Протвино, 2006

- •Электронные компоненты Электронно-дырочный переход

- •Полупроводниковые диоды

- •Биполярный транзистор

- •Полевые транзисторы

- •Тиристоры

- •Предварительный каскад унч

- •Выходной каскад унч

- •Обратная связь в усилителях

- •II. Ключевые устройства на транзисторах и бесконтактные устройства релейного действия Электронные ключи

- •Схемы цифровых (логических) элементов

- •III.Бесконтактные устройства релейного действия Общие сведения

- •Симметричные триггеры

- •Применение триггеров в устройствах автоматики

- •IV. Импульсные генераторы Импульсные устройства, принципы построения импульсных устройств

- •Дифференцирующие и интегральные цепи

- •Дифференцирующие цепи.

- •Интегрирующие цепи.

- •Устройство и принцип работы одновибратора

- •Мультивибратор и преобразователь Ройера

- •Блокинг-генераторы

- •Генераторы пилообразного напряжения

- •Межкаскадные связи. Усилители постоянного тока

- •Импульсные и избирательные усилители

- •Фотодиоды, светодиоды и светодиодные индикаторы, диодные оптроны

- •Стабилитроны

- •Тиристоры Вольт-амперная характеристика и параметры тиристора

- •V. Интегральные микроэлектронные схемы Общие сведения

- •Основные функциональные элементы цифровых интегральных микросхем

- •Состав и область применения аналоговых интегральных микросхем

- •Операционные усилители

- •Выпрямители однофазного и трехфазного тока назначение и классификация выпрямителей

- •Однофазные выпрямители

- •Управляемые выпрямители

- •Сглаживающие фильтры основные понятия о сглаживающих фильтрах

- •Фильтры с пассивными элементами

|

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

Филиал «Протвино»

|

Кафедра автоматизации технологических процессов и производств в машиностроении |

Дягилев в.И.

Основы электроники

Учебное пособие

Протвино, 2006

УДК 658.57:519

Д

Д. Дягилев В.И. Основы Электроники: Методическое пособие.- Протвино: Филиал «Протвино» Международного Университета природы, общества и человека «Дубна»;

2005. – с.

Предназначена для студентов технологических специальностей вузов.

Рецензент:

© Дягилев В.И.

© Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

Филиал «Протвино», 2006

Предисловие

Предлагаемое пособие предназначено для студентов специальностей «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» и «Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении». Это инженерно-технические, но не электротехнические специальности. Поэтому есть специфика в изучении студентами Университета основ электроники. Они в своей производственной деятельности будут «потребителями» электронных устройств, а не их создателями и разработчиками.

В соответствии с этим, а также программой курса «Электротехника и электроника» и составлено настоящее пособие. Имеющийся в университетской библиотеке учебник «Общая электротехника с основами электроники» авторов Данилова И.А. и Иванова П.М. предназначен для студентов техникумов. К тому же в нем имеется устаревший материал. Большой объем книги затрудняет пользование ею.

В данном пособии учтены эти недостатки. Оно составлено по материалам многих учебников и справочников с учетом современных каталогов электронных изделий («Платан», «Чип и Дин» и др.).

В нем изложены следующие разделы:

1. Электронные компоненты

2. Аналоговые устройства

3. Электронные ключи и бесконтактные устройства

4. Импульсные генераторы

5. Интегральные микросхемы

6. Операционные усилители

7. Выпрямители и сглаживающие фильтры

Почти все разделы подкреплены лабораторным практикумом.

Электронные компоненты Электронно-дырочный переход

Изолированный кристалл n-типа электрически нейтрален, сумма положительных и отрицательных зарядов в нем равна нулю. Количество атомов, лишившихся одного электрона и превратившихся в положительные ионы, строго равно количеству оторвавшихся от атомов электронов. Чем выше температура, тем больше образуется свободных электронов. В частности, при комнатной температуре практически все «лишние» электроны донорной пятивалентной примеси отрываются от атомов и движутся хаотически. Положительные ионы находятся в узлах кристаллической решетки.

Также электрически нейтрален и изолированный кристалл p-типа. Однако в нем в хаотическом тепловом движении находятся дырки, а атомы акцепторной примеси, захватившие лишний электрон и превратившиеся в отрицательные ионы, – в узлах кристаллической решетки.

П

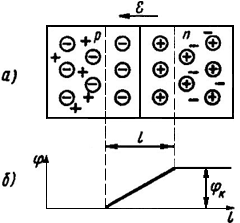

Рис. 1.

Возникновение контактной разности потенциалов в электронно-дырочном переходе: а – распределение ионов и

свободных носителей заряда в областях, близких к р-n-переходу; б – изменение потенциала в

направлении, перпендикулярном плоскости

р-n-перехода

Эта общая картина требует некоторого уточнения. Выше говорилось о существовании в кристаллах неосновных носителей заряда. Под действием напряженности ξ неосновные носители начнут дрейфовать навстречу диффундирующим зарядам, возникает дрейфовый ток, направленный навстречу току диффузии. Динамическое равновесие наступит при равенстве диффузионного и дрейфового токов, при этом слой l сильно обеднен свободными носителями заряда, хотя и не лишен их полностью. С приближением к плоскости раздела кристаллов обеднение слоя l носителями зарядов будет все более выраженным.

Ширина обедненного слоя связана с контактной разностью потенциалов, которая, в свою очередь, зависит от выбора материалов и концентрации примесей. Чем выше контактная разность потенциалов φк тем шире обедненный слой l. У германия и кремния контактная разность потенциалов составляет десятые доли вольт, а ширина обедненного слоя – десятые и сотые доли микрометра.

Контактная разность потенциалов придает p-n-переходу свойство односторонней проводимости, которое широко применяется в современной технике.

Обозначим через φк cсобственную контактную разность потенциалов обедненного слоя. Если к p-n-переходу подключить источник напряжения U, то разность потенциалов на границах контактного слоя кристаллов n- и p-типов изменится. Включение p-n-перехода в электрическую цепь, когда плюс источника подсоединен к области p, а минус – к области n, называется прямым. Разность потенциалов контактного слоя в этом случае обозначим φк.п.

В

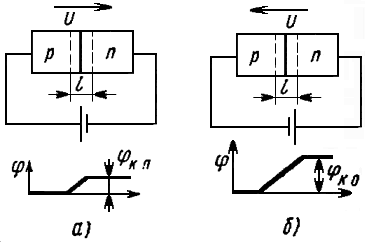

Рис. 2. Прямое (а) и обратное

(б) включение p-n-перехода

Имея в виду, что сопротивление кристаллов невелико и все приложенное напряжение практически падает на обедненном слое, можем записать: φк.п=φк–U; φк.о=φк+U.

Таким образом, при прямом включении p-n-перехода разность потенциалов на границах обедненного слоя (потенциальный барьер) уменьшается, а при обратном включении увеличивается.

Уменьшение потенциального барьера приводит к воз-растанию диффузионного тока и уменьшению встречного дрейфового тока. Результирующий ток (его называют прямым) совпадает с диффузионным.

Увеличение потенциального барьера приводит к уменьшению диффузионного тока и увеличе-нию дрейфового. Результирующий ток p-n-перехода и всей замкнутой цепи совпадает с дрейфовым током. Этот ток называют обратным.

Напомним, что диффузионный ток создается основными носителями зарядов, а дрейфовый – неосновными. Так как концентрация основных носителей на несколько порядков выше концентрации неосновных, прямой ток в сотни и тысячи раз превышает обратный. Таким образом, p-n-переход, включенный в прямом направлении, пропускает электрический ток, а включенный в обратном – не пропускает.

Чтобы уменьшить обратный ток, надо уменьшить количество неосновных носителей заряда. Это достигается уменьшением посторонних (не легирующих) примесей и улучшением структуры кристалла (уменьшением числа дефектов кристаллической решетки).

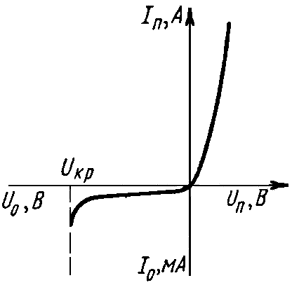

Вентильные свойства р-n-перехода отображаются его вольтамперной характеристикой, представляющей зависимость значения и направления тока от значения и полярности напряжения (рис. 3). При достижении обратным напряжением некоторого критического значения Uкр обратный ток возрастает. Этот режим называется пробоем p-n-перехода.

С

Рис 3.

Вольтамперная характеристика электронно-дырочного перехода

Электрический пробой вызывается совместным действием двух факторов: ударной ионизацией атомов и туннельным эффектом. Ударная иониза-ция возникает, когда под действием обратного напряжения электроны проводимости приобретают на расстоянии, равном длине свободного пробега, энер-гию, достаточную для отрыва других электронов при столкновении с атомами кристалла. При этом происходит лавинообразное увеличение количества носителей заряда и ток возрастает.

Туннельный эффект выражается в том, что электрон с энергетического уровня области p проникает сквозь потенциальный барьер без потери энергии на такой же энергетический уровень области n. При увеличении напряжения до Uкр, вероятность таких переходов возрастает, что и приводит к увеличению обратного тока.

Туннельный эффект связан с волновыми свойствами электрона. Для электронов, у которых волна де Бройля соизмерима с размерами атомов, есть вероятность проникнуть сквозь стенку потенциального барьера (или потенциального ящика), если за барьером имеется уровень, энергия которого равна энергии исходного уровня (нет запрещенной зоны). Коэффициент «прозрачности» барьеров зависит от многих факторов.

Тепловой пробой возникает при недостаточном охлаждении кристалла. В этом случае температура р-n-перехода повышается, что приводит к увеличению генерации носителей зарядов, увеличению тока и дальнейшему повышению температуры. В конечном счете кристалл разрушается. Для борьбы с тепловым пробоем полупроводниковые приборы снабжаются устройствами, повышающими теплоотдачу.

В области p-n-перехода нарушается равномерное распределение носителей заряда в кристалле и образуется два объемных заряда разного знака. Значения этих зарядов зависят от приложенного напряжения. Эту зависимость характеризуют емкостью p-n-перехода (Q=CU), которая увеличивается с увеличением прямого тока.

Электронно-дырочный переход составляет основу полупроводникового прибора.