- •Глава 11 патофизиология типовых нарушений обмена веществ

- •11.1. Нарушения энергетического и основного обмена

- •11.1.1. Нарушения обмена энергии

- •11.1.2. Нарушения основного обмена

- •11.2. Голодание

- •11.3. Нарушения обмена витаминов

- •11.3.1. Жирорастворимые витамины Витамины группы а

- •11.3.2. Водорастворимые витамины Витамин с

- •Гипергликемическая кетоацидотическая

- •3. Кома с лактат-ацидозом (молочнокислая).

- •11.5. Нарушение обмена липидов

- •11.5.1. Нарушение переваривания и всасывания липидов

- •II. Гипер- р-липопротеидемия делится на 2 типа:

- •11.7. Патофизиология обмена нуклеиновых кислот

- •11.7.1. Нарушение эндогенного синтеза днк и рнк

- •11.8. Расстройства водно-электролитного обмена (дисгидрии). Обезвоживание. Отеки

- •11.8.1. Изменения распределения и объема воды в организме человека

- •11.8.7. Отеки и водянки

- •11.8.8. Принципы терапии водно-электролитных нарушений

- •11.10. Нарушения кислотно-основного состояния

11.8. Расстройства водно-электролитного обмена (дисгидрии). Обезвоживание. Отеки

Вода является универсальной средой и непременным структурным компонентом любой живой системы. Она - уникальный растворитель биополимеров и необходимая среда для проте-

кания всех биохимических реакций организма. В жидкой воде при температуре тела человека хаотически распределены ее свободные молекулы и структурированные «кристаллические» агрегаты, находящиеся в состоянии подвижного равновесия между собой. Степень структурированности воды в клетках отражает их функциональную активность при действии самых разнообразных факторов внешней и внутренней среды даже в сверхмалоинтенсивных дозах. Структурированность воды клеток определяет способность тканей насыщаться и отдавать воду (гид-ратационная способность тканей). Высокая частота расстройств водно-электролитного обмена и тяжесть течения процессов, вызванных этим расстройством, особенно в детском возрасте, делают проблему важной и актуальной.

11.8.1. Изменения распределения и объема воды в организме человека

Известны следующие нарушения водного баланса организма: отрицательный, сопровождающийся развитием обезвоживания организма со всеми наблюдающимися при этом последствиями, и положительный, приводящий к развитию отеков и водянок.

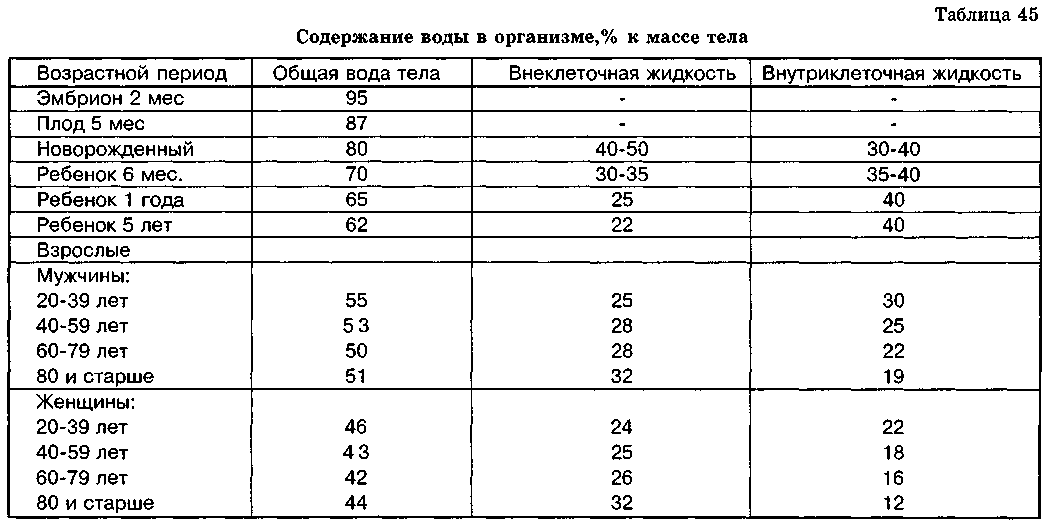

Общее содержание воды в организме (общая вода тела - ОВТ) зависит от возраста, массы тела и пола (табл. 45).

Как видно из таблицы, содержание общей воды тела с возрастом уменьшается, причем процесс этот продолжается непрерывно до глубокой старости. В старости несколько повышается объем внеклеточной жидкости, в то время как содержание воды в клетках продолжает падать.

Общая вода тела у взрослого мужчины в возрасте 25-30 лет составляет в среднем примерно 60% от массы его тела (около 42 л при массе тела 70 кг), у взрослой женщины - 50%. Нормальные колебания от средних значений не должны превышать 15%.

Внутриклеточный водный сектор организма (внутриклеточная вода тела - ВВТ). Значительная часть воды (30-35% от массы тела) сосредоточена внутри клеток - внутриклеточный (интрацеллюлярный) водный сектор организма. Это вода клеточной массы организма. У мужчины 25 лет и массой 70 кг внутри клеток сосредоточено примерно 25 л воды, у женщины того же возраста и массой 60 кг - примерно 17 л (при ОВТ « 32 л).

Внутриклеточная жидкость представлена в виде трех состояний: 1) связанная с гидрофильными структурами вода протоплазмы; 2) вода притяжения на поверхности коллоидных структур; 3) вода капиллярности - в лакунах протоплазмы - наиболее мобильная, относительно свободная вода клеток.

При различных патологических состояниях объем внутриклеточного водного сектора может меняться как в сторону его увеличения (например, при водной интоксикации), так и в сторону снижения (водное истощение). Эти изменения происходят чаще за счет варьирования объема мобильной воды клеток. Как правило, изменение объема внутриклеточного сектора организма развивается медленнее и позже по сравнению с изменением объема внеклеточного водного сектора (особенно объема плазмы крови).

Внеклеточный (экстрацеллюлярный) водный сектор организма (внеклеточная вода тела - ВнВТ). Объем его составляет 20-24% от массы тела человека (около 17 л у мужчин массой тела 70 кг). Этот сектор включает в себя воду плазмы крови, интерстициальную и трансцеллюлярную жидкости.

Вода плазмы крови- часть внеклеточного водного сектора (интраваскулярный водный подсектор организма). Одной из важнейших функций плазмы крови является формирование

среды для нормальной жизнедеятельности форменных элементов крови. Объем плазмы крови составляет 3,5-5% от массы тела. Содержание белков в плазме крови у взрослого человека равно 70-80 г/л (это создает величину коллоидно-осмотического давления 3,25-3,64 кПа, или 25-28 мм рт. ст.), что значительно превышает содержание их в интерстициальной жидкости (10-30 г/л). На долю чистой воды в плазме крови приходится 93% от ее объема.

Интерстициальная жидкость представляет собой жидкость внеклеточного и внесосудистого пространств. Она непосредственно омывает клетки, близка по ионному и молярному составу к плазме крови (за исключением содержания белка) и вместе с лимфой составляет 15-18% от массы тела. Эта жидкость находится в постоянном обмене с плазмой крови, так что за сутки из сосудов в ткани переходит приблизительно 20 л жидкости с растворенными в ней веществами и такое же количество возвращается из тканей в общий кровоток, причем 3 л - через лимфатические сосуды.

Трансцеллюлярная жидкость-особая группа жидкостей организма. Она не состоит в простом диффузном равновесии с плазмой крови, а образуется в результате активной деятельности клеток, отчего занимает в организме особое положение. К этой группе жидкостей относятся пищеварительные соки, содержимое почечных канальцев, синовиальная, суставная и спинномозговая жидкости, камерная влага глаз и др. На их долю у взрослого человека приходится 1-1,5% от массы его тела.

Изменения объемов водных секторов организма. Объем всех указанных жидкостей организма, входящих в состав внеклеточного водного сектора, как и жидкостей внутриклеточного водного сектора, может существенно изменяться и в сторону уменьшения, и в сторону повышения. Эти изменения могут происходить вследствие: 1) первичного изменения электролитного состава жидкостных сред организма (сдвиги, перемещения воды); 2) первичного обезвоживания организма; 3) патологической задержки воды в организме. При этом в первую очередь меняют свои объемы мобильные жидкости организма -интраваскулярная и интерстициальная.

Жидкие среды организма обладают довольно постоянным электролитным составом (табл. 46), электронейтральны и находятся в состоянии ос-

мотического равновесия. Однако электролитный состав внеклеточных жидкостей существенно отличается от электролитного состава внутриклеточных жидкостей. Клеточные жидкости содержат значительно больше ионов калия, магния, фосфатов, внеклеточные жидкости - ионов натрия, хлора, кальция, бикарбонатов. Содержание белков в клетках намного превышает их содержание в межтканевой жидкости.

Постоянство электролитного состава жидкостных сред организма поддерживает постоянство объемов этих жидкостей и определенное распределение их по водным секторам организма. И наоборот, постоянство объемов жидкостей организма поддерживает постоянство их электролитного состава. Эту тонкую саморегуляцию осуществляют антидиуретическая и антинатрийурети-ческая системы, главным исполнительным органом которых являются почки. Сенсорами антидиуретической системы служат осморецепто-ры, основная рефлексогенная зона которых заложена в переднем гипоталамусе. Кроме того, имеются и менее чувствительные осморецепто-ры печени (от печени по афферентным нервным путям сигналы достигают гипоталамуса). При повышении осмотического давления крови отмечается раздражение осморецепторов, что при-

водит к увеличению выделения антидиуретического гормона (АДГ). АДГ повышает реабсорбцию воды в дистальных канальцах нефрона, при этом диурез уменьшается.

Сенсорами антинатрийуретической системы являются волюморецепторы (рецепторы объема) предсердий, адекватным раздражителем для которых служит изменение объема жидкостных сред организма (главным образом объема циркулирующей крови). При уменьшении ОЦК раздражение волюморецепторов сопровождается увеличением секреции надпочечниками альдо-стерона, который повышает реабсорбцию натрия в почечных канальцах и способствует его задержке в организме. Активация секреции альдо-стерона осуществляется через ренин-ангиотен-зинную систему.

При различных патологических состояниях (сердечно-сосудистая и почечная недостаточность, голодание и др.) эта регуляция, направленная на поддержание водно-электролитного гомеостаза в здоровом организме, повреждается и может становиться важным патогенетическим звеном, приводящим к серьезным расстройствам обмена воды и электролитов.

Расстройства водно-электролитного обменамогут иметь место и при нарушении поступления воды в организм из внешней среды. Потеря воды в количестве 0,5% от массы тела вызывает чувство жажды и стремление пить воду. Жажда бывает обусловлена как возрастанием осмотической концентрации внеклеточной жидкости и раздражением осморецепторов гипоталамуса (это так называемая гиперосмотическая жажда), так и сокращением объема крови и воздействием образующегося при этом ангиотензина-П на центр жажды (гиповолемическая жажда). Питьевое поведение человека обусловлено изменением состояния центра жажды в гипоталамусе, представляющего собой нейроны, чувствительные к ангиотензину-П ( в меньшей степени к ангиотензину-Ш), к атриопептиду (предсердный натрийуретический фактор) и осмотической активности жидкостных сред организма. Избыточное поступление воды по сравнению с выделительными возможностями организма приводит к развитию водной интоксикации. Общий объем воды тела при этом увеличивается. Недостаточное поступление воды в организм может сопровождаться развитием водного истощения. В этом случае объем воды тела уменьшается.

11.8.2. Потери и потребность в воде организма человека в норме и при патологии

Человек за сутки должен потреблять такое количество жидкости, которое в состоянии возмещать суточные потери ее через почки и вне-почечными путями. Оптимальный суточный

диурез у здорового взрослого человека составляет 1200-1700 мл (при патологических состояниях он может увеличиваться до 20-30 л и понижаться до 50-100 мл за сутки). Выведение воды происходит также при испарении с поверхности альвеол и кожи - неощутимое пропотевание (лат. perspiratio insensibilis). При нормальных температурных условиях и влажности воздуха взрослый человек таким путем за сутки теряет от 800 до 1000 мл воды. Эти потери при определенных условиях могут возрасти до 10-14 л. Наконец, незначительная часть жидкости (100-250 мл/сут) теряется через желудочно-кишечный тракт. Однако суточные потери жидкости через желудочно-кишечный тракт при патологии могут достигать 5 л. Это происходит при тяжелых расстройствах деятельности пищеварительной системы. Таким образом, суточные потери жидкости у здоровых взрослых людей при выполнении умеренной физической работы и местопребывании их в средней географической полосе могут колебаться от 1000 (1500) до 3000 мл. В тех же условиях нормальная сбалансированная суточная потребность взрослого человека в воде колеблется в этих же объемах - от 1000 (1500) до 3000 мл и зависит от массы тела, возраста, пола и т.п.

При различных обстоятельствах и ситуациях, в которых может оказаться человек, и особенно при патологических состояниях суточные потери и потребление воды могут существенно отличаться от средненормальных. Это ведет к разбалансировке водного обмена и сопровождается развитием отрицательного или положительного водного баланса (табл. 47).

11.8.3. Виды обезвоживания и причины их развития

Обезвоживание (гипогидрия, дегидратация, эксикоз) развивается в тех случаях, когда потери воды превышают поступление ее в организм. При этом возникает абсолютный дефицит ОВТ, сопровождающийся развитием отрицательного водного баланса. Этот дефицит может быть связан с уменьшением объема внутриклеточной воды тела (ВВТ), с уменьшением объема внеклеточной воды тела (ВнВТ), что практически встречается наиболее часто, а также за счет одновременного снижения объемов ВВТ и ВнВТ.

Виды обезвоживания. Различают два вида обезвоживания: 1) обезвоживание, вызываемое первичной абсолютной нехваткой воды (водное истощение, «десикация»). Этот вид обезвоживания развивается либо вследствие ограничения приема воды, либо вследствие избыточного выведения гипотонической или вовсе не содержащей электролитов жидкости из организма при недостаточной компенсации потерь; 2) обезвоживание, вызываемое первичным недостатком минеральных солей в организме. Данный вид дегидратации развивается тогда, когда организм теряет и недостаточно восполняет запасы минеральных солей. Все формы этого обезвоживания характеризуются отрицательным балансом внеклеточных электролитов (в первую очередь ионов натрия и хлора) и не могут быть устранены только приемом чистой воды.

При развитии обезвоживания практически важно учитывать два момента: 1) скорость потери жидкости (если дегидратация вызвана избыточными потерями воды) и 2) каким путем теряется жидкость. Эти факторы во многом опре-

деляют характер формирующегося обезвоживания и принципы его терапии: при быстрой (в течение нескольких часов) потере жидкости (например, при острой высокой тонкокишечной непроходимости) в первую очередь уменьшаются объем внеклеточного водного сектора организма и содержание электролитов, входящих в его состав (прежде всего ионов натрия). Возмещать потерянную жидкость в этих случаях следует быстро. Основой переливаемых сред должны быть изотонические солевые растворы - в данном случае изотонический раствор хлорида натрия с добавлением небольшого количества белков (альбумина).

Медленно (в течение нескольких дней) развивающаяся дегидратация (например, при резком снижении или полном прекращении поступления воды в организм) сопровождается уменьшением диуреза и потерей значительных количеств внутриклеточной жидкости и ионов калия. Возмещение таких потерь должно быть медленным: в течение нескольких дней вводят жидкости, основным электролитным компонентом которых является хлорид калия (под контролем уровня диуреза, который должен быть близким к норме).

В зависимости от скорости потерь жидкости организмом выделяют острую дегидратацию и хроническую; в зависимости от преимущественной потери воды или электролитов - гипертоническую или гипотоническую дегидратацию. При потере жидкости с эквивалентным количеством электролитов (например, плазмы крови или интерстициальной жидкости) развивается изотоническая дегидратация.

дегидратации по патогенетическому (Керпель -Фрониус) и анатомическому (Гембл) принципам. Для правильной терапевтической коррекции различных видов обезвоживаний организма, помимо представления о причинах дегидратации, изменения осмотической концентрации жидкостей и объема водных пространств, за счет которых преимущественно происходит обезвоживание, необходимо знать и об изменении рН жидкости организма. С этой точки зрения различают дегидратации с изменением рН в кислую сторону (например, при хронических потерях кишечного содержимого, панкреатического сока или желчи), в щелочную сторону (например, многократная рвота при стенозе привратника сопровождается значительными потерями НС1 и ионов калия и компенсаторным повышением содержания в крови НСОа", что ведет к развитию алкалоза), а также дегидратацию без изменения рН жидкостных сред организма (например, обезвоживание, развивающееся при снижении поступления воды извне).

Обезвоживание в связи с первичной абсолютной нехваткой воды (водное истощение, «десикация»)

К развитию такого состояния могут приводить: 1) алиментарное ограничение поступления воды; 2) избыточные потери воды через легкие, кожу и почки; 3) значительные потери гипотонической жидкости с обширных обожженных и травмированных поверхностей тела.

Ограничение поступления воды. У здоровых людей ограничение или полное прекращение поступления воды в организм происходит при чрезвычайных обстоятельствах: у заблудившихся в пустыне, у засыпанных при обвалах и землетрясениях, при кораблекрушениях и т.д. Однако значительно чаще водный дефицит наблюдается при различных патологических состояниях: 1) при затруднении глотания (сужение пищевода после отравления едкими щелочами, при опухолях, атрезйи пищевода и др.); 2) у тяжелобольных и ослабленных лиц (коматозное состояние, тяжелые формы истощения и др.); 3) у недоношенных и тяжелобольных детей; 4) при некоторых формах заболевания головного мозга (идиотия, микроцефалия), сопровождающихся отсутствием чувства жажды.

При полном прекращении поступления питательных веществ и воды (абсолютное голодание)

у здорового человека возникает суточный дефицит воды в 700 мл (табл. 49).

При голодании без воды организм начинает использовать прежде всего мобильную жидкость внеклеточного водного сектора (вода плазмы, интерстициальная жидкость), позже используются мобильные водные резервы внутриклеточного сектора. У взрослого человека массой 70 кг таких резервов мобильной воды до 14 л (при средней суточной потребности 2 л), у ребенка массой 7 кг - до 1,4 л (при средней суточной потребности 0,7 л).

Продолжительность жизни взрослого человека при полном прекращении поступления воды и питательных веществ (при обычных температурных условиях внешней среды) составляет 6-8 сут. Теоретически рассчитанная продолжительность жизни ребенка массой в 7 кг в тех же условиях в 2 раза меньше. Детский организм значительно тяжелее переносит обезвоживание по сравнению со взрослым. При одинаковых условиях грудные дети на единицу поверхности тела, приходящейся на 1 кг массы, теряют через кожу и легкие в 2-3 раза больше жидкости. Экономия воды почками у грудных детей выражена плохо (концентрационная способность почек низкая, в то время как способность разводить мочу формируется быстрее), а функциональные резервы воды (соотношение между резервом мобильной воды и суточной ее потребностью) у ребенка в 3,5 раза меньше, чем у взрослого. Интенсивность обменных процессов у детей намного выше. Следовательно, и потребность в воде (см. табл. 47,49), а также чувствительность к ее недостатку у детей существенно выше по сравнению со взрослым организмом.

Избыточные потери воды от гипервентиляции и усиленного потоотделения. У взрослых суточная потеря воды через легкие и кожу может повышаться до 10-14 л (в нормальных условиях это количество не превышает 1 л). В детском возрасте особенно большое количество жидкости может теряться через легкие при так называемом гипервентиляционном синдроме, нередко осложняющем инфекционные и вирусные заболевания. При этом возникает частое глубокое дыхание, продолжающееся в течение значительного времени, что приводит к потере большого количества чистой (почти без электролитов) воды, газовому алкалозу.

Потеря значительных количеств гипотонической жидкости через кожу и дыхательные пути может иметь место при лихорадке, усилении потоотделения, а также при искусственной вентиляции легких, которую проводят без достаточного увлажнения дыхательной смеси. В результате данной формы обезвоживания (когда потери воды превышают потери электролитов) повышается концентрация электролитов внеклеточных жидкостей организма и увеличивается их осмолярность - гипертоническая дегидратация. Концентрация натрия в плазме крови, например, может достигать 160 ммоль/л (норма 135-145 ммоль/л,) и более. Увеличивается показатель гематокрита, относительно возрастает со-

держание белка плазмы крови (рис. 100, 2). В

результате ПОВЫШеНИЯ ОСМОЛЯРНОСТИ ПЛаЗМЫ развивается дефицит воды в клетках, что проявляется возбуждением, беспокойством, в тяжелых

слушх - коматозным состоянием.

Появляется мучительное чувство жажды, сухость кожных покровов, языка и слизистых оболочек, повышается температура тела, серьезно расстраиваются функции сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, почек. Возникает опасное для жизни состояние.

Избыточные потери воды через почки. Обезвоживание от полиурии может возникнуть, например, при несахарном диабете (недостаточной выработке или высвобождении вазопрессина).

Чрезмерные потери воды через почки имеют место при врожденной форме полиурии (врожденно обусловленное снижение чувствительности дистальных канальцев и собирательных трубочек почек к вазопрессину), некоторых формах хронического нефрита и пиелонефрита и т.д.

При несахарном диабете суточное количество мочи с низкой относительной плотностью у взрослых может достигать 20 л и более. Если потеря жидкости компенсируется, то водный обмен остается в равновесии, обезвоживание и расстрой-

ства осмотической концентрации жидкостных сред организма не возникают. Если же потеря жидкости не компенсируется, то в течение нескольких часов развивается тяжелое обезвоживание с коллапсом и лихорадкой. Возникает прогрессирующее расстройство деятельности сердечно-сосудистой системы из-за сгущения крови -опасное для жизни состояние.

Потери жидкости с обширных обожженных и травмированных поверхностей тела. Таким путем возможны значительные потери воды с малым содержанием солей, т.е. гипотоничной. В этом случае вода из клеток и плазмы крови переходит в интерстициальный сектор, увеличивая его объем (рис. 100, 4). При этом содержание электролитов там может не измениться (рис. 100, 3). Если же потеря воды происходит относительно медленно, но достигает значительных размеров, го содержание электролитов в интерстициаль-ной жидкости может повыситься.

Обезвоживание от недостатка электролитов

Электролиты организма обладают способностью связывать и удерживать воду. Особенно активны в этом отношении ионы натрия, калия и хлора. Поэтому потеря и недостаточное пополнение электролитов сопровождается развитием обезвоживания. Этот вид обезвоживания продолжает развиваться при свободном приеме чистой воды и не может быть устранен одним только введением воды без восстановления нормального электролитного состава жидкостных сред организма. При потерях электролитов могут возникнуть гипотоническая и изотоническая дегидратации.

Гипотоническая дегидратация. В тех случаях, когда потери электролитов превышают потерю воды, возникает гипотоническая дегидратация (см. рис. 100, 4). Это может иметь место при хронических потерях жидкости, содержащей большое количество электролитов. Чаще других такие потери могут происходить через желудочно-кишечный тракт: долго незаживающие свищи желудка, протока поджелудочной железы, многократная рвота и поносы. Много электролитов может теряться через почки и кожу.

Потеря электролитов и воды через почки. Экспериментально добиться больших потерь воды и солей через почки можно путем удаления надпочечников, многократным введением диуретических средств, «осмотическим» диурезом (введением мочевины, гипертонических растворов глюкозы, сахарозы, маннитола и пр.) и другими способами. Большое количество солей и воды может теряться при некоторых формах нефритов, при болезни Аддисона, при полиурии с высокой осмотической плотностью мочи и т.д. (см. рис. 100, 4; 101; 102).

Потеря электролитов и воды через кожу. Содержание электролитов в поте относительно низкое. Средняя концентрация натрия - 42 ммоль/л, хлора - 15 ммоль/л. Однако при обильном потоотделении потеря их может достигать значительных величин. Суточное количество пота у взрослого человека в зависимости от температурных факторов внешней среды и мышечной нагрузки колеблется от 800 мл до 10 л, при этом натрия может теряться бо-

лее 420 ммоль/л, а хлора - более 150 ммоль/л. Поэтому при обильном потоотделении (тяжелая физическая нагрузка, работа в горячих цехах, длительные марши) без соответствующего приема соли и воды наблюдается столь же тяжелое и быстрое обезвоживание, как при тяжелых гастроэнтеритах и неукротимой рвоте. Если пытаться возместить потерянную воду бессолевой жидкостью, наступают внеклеточная гипоосмия и переход воды в клетки с последующим клеточным отеком.

Изотоническая дегидратация. При острых стремительных потерях соков желудочно-кишечного тракта изменения ос-молярности и состава внеклеточной жидкости практически не происходят. При этом возникает солевой дефицит, осложненный потерей эквивалентного количества жидкости (см. табл. 48). Развивается изотоническая дегидратация (см. рис. 100, 3).

Острая дегидратация в результате потери внеклеточной жидкости может возникнуть при стенозе привратника, острой бактериальной дизентерии, холере, язвенном колите, высокой тонкокишечной непроходимости. Изотоническая дегидратации может развиться также при обширной механической травме, массивных ожогах поверхности тела, длительном применении диуретиков и др.

При данном виде обезвоживания потеря воды организмом происходит в основном за счет внеклеточной жидкости (до 90% от объема потерянной жидкости), что крайне неблагоприятно сказывается на гемодинамике из-за быстро наступающего сгущения крови. На рис. 102 показаны изменения объема внутри- и внеклеточной жидкости организма, а также перемещение (сдвиги) воды из одних водных пространств в другие при острой потере внеклеточной жидкости (см. рис. 102, позиции 3,5).

При медленном обезвоживании объем воды пропорционально уменьшается за счет всех водных пространств организма. При быстром обезвоживании организма теряются главным образом интерстициальная жидкость и вода плазмы крови. При этом имеет место сдвиг воды внутриклеточного сектора в интерстициальный.

При обширных ожогах и травмах вода из клеток и плазмы крови перемещается в интерстициальный сектор, увеличивая его объем.

После сильной кровопотери вода быстро (от

750 до 1000 мл за сутки) перемещается из ин-терстициального водного сектора в сосуды, восстанавливая объем циркулирующей крови.

При неукротимой рвоте и поносах (гастроэнтериты, токсикоз беременности и др.) организм взрослого ежесуточно может терять до 15% от общего количества натрия, до 28% от общего количества хлора и до 22% от всей внеклеточной жидкости. Нарушения функций органов и систем организма при изотоническом обезвоживании проявляются быстрее и протекают тяжелее, чем при гипертонической дегидратации -прогрессивно уменьшается масса тела, падает артериальное и центральное венозное давление, уменьшается минутный объем сердца, расстраивается деятельность центральной нервной системы, нарушается выделительная функция почек. Быстро нарастают апатия и адинамия, расстраивается сознание и возникает коматозное состояние.

11.8.4. Экспериментальное воспроизведение обезвоживания

Обезвоживание может быть получено в эксперименте различными путями: 1) ограничением или лишением организма воды в сочетании с пищевым рационом, богатым белками; 2) лишением организма воды и солей путем перораль-ного введения сернокислого магния (в качестве слабительного) при одновременном повышении температуры окружающей среды; 3) внутривен-ным введением гипертонических растворов различных Сахаров (осмотический диурез); 4) многократным откачиванием желудочного сока или назначением рвотных средств (апоморфин и др.); 5) внутриперитонеальным диализом; 6) искусственным сужением пилорического отдела желудка или начальной части двенадцатиперстной кишки с постоянным отведением наружу секрета поджелудочной железы и др.

Указанные методы ведут к преимущественной первичной потере организмом либо воды, либо электролитов (вместе с соками желудочно-кишечного тракта) и быстрому развитию обезвоживания с последующим нарушением постоянства внутренней среды и функций различных органов и систем. Особое место при этом принадлежит нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы (ангидремическое расстройство кровообращения).

11.8.5. Влияние обезвоживания на организм

Нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Значительное обезвоживание организма ведет к сгущению крови - ангидремии. Это состояние сопровождается расстройством ряда гемодинамических показателей.

Объем циркулирующей крови и плазмы при обезвоживании уменьшается. Так, при экспериментальном обезвоживании животных (собак) потеря воды, составляющая 10% от массы тела, вызывает снижение объема циркулирующей крови на 24% при уменьшении количества плазмы на 36%. Происходит перераспределение крови. Жизненно важные органы (сердце, мозг, печень) за счет значительного снижения кровоснабжения почек и скелетной мускулатуры относительно лучше других снабжаются кровью.

При тяжелых формах обезвоживания систолическое артериальное давление падает до 70-60 мм рт. ст. и ниже. Венозное давление также понижается. Минутный объем сердца в тяжелых случаях обезвоживания снижается до l/З и даже до 1/4 нормальной величины. Время кругооборота крови удлиняется по мере снижения величины минутного объема сердца. У грудных детей при тяжелом обезвоживании оно может быть удлинено в 4-5 раз по сравнению с нормой.

Нарушение деятельности центральной нервной системы. В основе расстройств центральной нервной системы при обезвоживании (судо-

роги, галлюцинации, коматозное состояние и т.д.) лежит нарушение кровоснабжения нервной ткани и интоксикация ее продуктами обмена. Это приводит к следующим явлениям: а) недостаточному поступлению питательных веществ (глюкозы) к нервной ткани; б) недостаточному снабжению нервной ткани кислородом; в) нарушению ферментативных процессов в нервных клетках. Величина парциального давления кислорода в венозной крови головного мозга человека достигает критических цифр, приводящих к коматозному состоянию (ниже 19 мм рт. ст.). Расстройству деятельности центральной нервной системы способствуют понижение артериального давления в большом круге кровообращения, нарушение осмотического равновесия жидкостных сред организма, ацидоз и азотемия, развивающиеся при обезвоживании.

Нарушение деятельности почек. Главной причиной снижения выделительной способности почек является недостаточное кровоснабжение почечной паренхимы. Это может быстро привести к азотемии с последующей уремией.

В тяжелых случаях обезвоживания могут наблюдаться и анатомические изменения почек (некротическое обызвествление канальцев с исчезновением активности фосфатазы их эпителия; тромбозы почечных вен, закупорка почечной артерии, симметричные кортикальные некрозы и др.). Возникновение азотемии зависит как от понижения фильтрации, так и от повышения реабсорбции мочевины в канальцах. Непропорционально большая реабсорбция мочевины, видимо, связана с поражением канальцевого эпителия. Нагрузка на почки как на выделительный орган при обезвоживании повышена. Почечная недостаточность является решающим фактором в механизме негазового ацидоза (накопление кислых продуктов белкового обмена, кетоновых тел, молочной, пировиноградной кислот и др.).

Расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта. Вследствие торможения ферментативных процессов, а также из-за угнетения перистальтики желудка и кишечника, при обезвоживании возникают растяжение желудка, парез кишечной мускулатуры, уменьшение всасывания и другие расстройства, вызывающие нарушение пищеварения. Ведущим фактором при этом является тяжелое ангидремическое расстройство кровообращения желудочно-кишечного тракта.

11.8.6. Задержка воды в организме

Задержка воды в организме (гипергидратация, гипергидрия, обводнение) наблюдается при чрезмерном введении воды (водное отравление, водная интоксикация) либо при ограничении выделения жидкости из организма. При этом могут развиваться видимые и скрытые отеки и водянки.

Водное отравление (интоксикация). У человека и животных водное отравление возникает в том случае, если поступление воды в организм превосходит способность почек к ее выведению. От чрезмерной водной нагрузки увеличивается объем циркулирующей крови (олигоците-мическая гиперволемия), относительно уменьшается содержание белков и электролитов крови, гемоглобина, возникают гемолиз эритроцитов и гематурия. Такое состояние сопровождается развитием гипоосмолярной гипергидратации, переходом воды в клетки с последующим появлением признаков внутриклеточного отека.

В экспериментальных условиях у собак при повторном (до 10-12 раз) введении в желудок воды по 50 мл на 1 кг массы с интервалом в 0,5 ч наступает острая водная интоксикация. При этом возникают рвота, мышечные подергивания, судороги, коматозное состояние и нередко смертельный исход.

Диурез первоначально увеличивается, затем начинает относительно отставать от количества поступающей воды, а при развитии гемолиза и гематурии происходит истинное уменьшение мочеотделения. Особенно резко усугубляются эти явления при одновременном введении антидиуретического гормона или альдостерона.

У человека водное отравление может возникнуть при некоторых почечных заболеваниях (гидронефроз, во вторую стадию острой почечной недостаточности и др.), при состояниях, сопровождающихся острым уменьшением или прекращением отделения мочи (у больных в послеоперационном периоде, в шоковом состоянии при внутривенном капельном введении больших количеств жидкостей). Описано возникновение водного отравления у больных несахарным мочеизнурением, продолжавших принимать большое количество жидкостей на фоне лечения антидиуретическими гормональными препаратами, у детей, выпивающих на спор большое количество жидкости.

Виды гипергидратации. Увеличение общего

содержания воды в организме может наблюдаться при сохранении ее нормальной осмотической концентрации (300-330 мосмоль/л). В этом случае возникает изоосмолярная гипергидратация. Такое состояние наблюдается, например, при повышении гидростатического давления в капиллярах и усилении процесса фильтрации жидкости из сосудов в интерстициальное пространство (например, при недостаточности правого сердца). Скопление изоосмолярной жидкости в тканях имеет место при резком снижении онкотического давления в крови (потери белка через почки, цирроз печени, белковое голодание и т.д.), при повышении проницаемости капиллярной стенки (диффузный капиллярит при гломерулонефрите), при затруднении лимфооттока (закупорка лимфатических сосудов, например круглыми червями-филяри-ями, метастазы в лимфоузлы и лимфососуды -см. механизм развития отеков). Изоосмолярная гипергидратация может развиваться после введения избыточных количеств изотонических растворов (неправильная коррекция водно-электролитных нарушений).

В случае уменьшения осмотической концентрации жидкостных сред организма ниже 300 мосмоль/л (при увеличенной массе общей воды тела) говорят о гипоосмолярной гипергидратации. Такое состояние возникает при водном отравлении, а также при гиперпродукции антидиуретического гормона.

Гиперосмолярная гипергидратация (при повышении осмотической концентрации жидкостных сред организма выше 330 мосмоль/л) может возникнуть, например, при вынужденном неограниченном употреблении морской воды, осмолярность которой намного превышает осмо-лярность плазмы крови. При этом развиваются опасные для жизни нарушения деятельности органов и систем, обусловленные дегидратацией клеток. Подобное состояние имеет место также при избыточном введении различных гипертонических растворов с лечебной целью (неправильная коррекция водно-электролитных нарушений).

Особенно быстро возникают признаки клеточной дегидратации, если гипертонические растворы вводят в организм при нарушении функции почек в отношении выведения солей или на фоне избыточной продукции альдостерона (первичный, вторичный альдостеронизм).