- •«Основы разработки нефтяных месторождений»

- •I. Разработка нефтяных месторождений:

- •II. Методы увеличения нефтеотдачи пластов (Регулирование разработки нефтяных месторождений):

- •Предмет и содержание курса. Связь рнм с другими дисциплинами

- •Основные показатели рнм

- •Понятие о рациональной системе разработки

- •Безусловное выполнение плана по добыче нефти

- •Максимально-возможный (при существующей технике и технологии) текущий и конечный коэффициент нефтеотдачи

- •Минимальные народно-хозяйственные затраты

- •Стадии разработки нефтяных месторождений

- •Системы разработки месторождений

- •Выбор объекта разработки

- •Системы разработки многопластовых месторождений

- •Одновременная во времени разработка объектов:

- •Последовательная во времени разработка объектов:

- •Выбор способа регулирования баланса и использования пластовой энергии

- •Выбор темпов бурения скважин

- •Выбор последовательности бурения скважин Порядок бурения и вода в разработку скважин:

- •Выбор геометрии расположения скважин на площади

- •Выбор плотности сетки скважин

- •Выбор системы заводнения

- •I. Законтурное заводнение

- •II. Приконтурное заводнение

- •III. Внутриконтурное заводнение

- •Выбор доли скважин основного и резервного фонда

- •Геологические основы разработки месторождений

- •Иерархические уровни движения исходной геологической информации

- •Виды неоднородности геолого-физических свойств продуктивных пород. Учет и отображение неоднородности

- •Классификация неоднородности

- •I. Литолого-фациальная неоднородность продуктивного пласта:

- •II. Неоднородность по физическим (коллекторским) свойствам пласта:

- •III. Неоднородность, применяемая в гидродинамических расчетах:

- •Классификация и подсчет запасов нефти и газа

- •Классификации газовых месторождений по запасам газа

- •Подсчет запасов

- •I. Подсчет запасов нефти

- •II. Подсчет запасов газа газового месторождения

- •III. Подсчет запасов попутного газа

- •IV. Подсчет запасов газоконденсата

- •Модели пласта и процессов вытеснения нефти

- •Детерминированные модели

- •Поршневое и непоршневое вытеснение нефти из пласта

- •Моделирование процессов разработки

- •1. Уравнение неразрывности

- •2. Уравнение сохранения энергии в пласте

- •Проектирование разработки нефтяных месторождений

- •1. Порядок составления и утверждения проектных документов на ввод в разработку нефтяных месторождений

- •Контроль процесса разработки

- •Анализ процесса разработки

- •Анализ процесса разработки включает в себя следующие задачи:

- •Регулирование разработки месторождения

- •Задачи регулирования по стадиям разработки:

- •Форсированный отбор жидкости

Классификации газовых месторождений по запасам газа

-

Класс

Запасы, млд, м3

Очень мелкие

≤ 1

Мелкие

1 – 10

Средние

10 – 30

Крупные

30 – 100

Крупнейшие

100 – 300

Гиганты

300 - 1000

Мегагиганты

1000 - 3000

Уникальные

≥ 3000

Подсчет запасов

I. Подсчет запасов нефти

Методы подсчета:

Объемный метод

Метод материального баланса

Статистические методы

Объемный метод

Vгз = F×h×m×Sнн ×ρн , где

Vгз – объем геологических запасов, тонн

F – площадь нефтеносности, м2

m – коэффициент пористости, д. ед.

Sнн – начальная нефтенасыщенность, д. ед.

ρн – плотность нефти в пластовых условиях, т/м3

II. Подсчет запасов газа газового месторождения

Методы подсчета:

Объемный метод

По падению давления в пласте

Метод материального баланса

Статистические методы

Объемный метод

Vгз = F×h×m×Sнг ×f× (Рн×ɑн – Рк×ɑк) , где

Vгз – объем геологических запасов, м3

F – площадь газоносности, м2

m – коэффициент пористости, д. ед.

Sнн – начальная газонасыщенность, д. ед.

f – поправочный коэффициент на температуру

f = (273+tст.усл)/ (273+tпл)

Рн – начальное пластовое давление, Па

Рк – конечное пластовое давление, Па

ɑн – поправочный коэффициент, учитывающий отклонение газа от закона Бойля-Мариотта для начального пластового давления. ɑн = 1/zРн

ɑк - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение газа от закона Бойля-Мариотта для конечного пластового давления. ɑк = 1/zРк

z – коэффициент сверхсжимаемости газа

III. Подсчет запасов попутного газа

Vгз = Vгзн×G, где

G – газовый фактор, м3/т

IV. Подсчет запасов газоконденсата

Vгз = Vгзг×Rк× ρк, где

Rк – начальное содержание стабильного конденсата, м3/м3

ρк – плотность стабильного конденсата, т/м3

Модели пласта и процессов вытеснения нефти

Модель пласта — это система количественных представлений о его геолого-физических свойствах, используемая в расчетах разработки нефтяного месторождения.

Модели пластов с известной степенью условности подразделяют на детерминированные и вероятностно-статистические.

Детерминированные модели

Детерминированные модели — это такие модели, в которых стремятся воспроизвести как можно точнее фактическое строение и свойства пластов. Детерминированная модель при все более детальном учете особенностей пласта должна стать похожей на «фотографию» пласта. Практическое применение детерминированных моделей пластов стало возможным благодаря широкому развитию быстродействующей вычислительной техники и соответствующих математических методов. При расчете данных процессов разработки нефтяного месторождения с использованием детерминированной модели всю площадь пласта или его объем разбивают на определенное число ячеек, в зависимости от заданной точности расчета, сложности процесса разработки и мощности ЭВМ. Каждой ячейке придают те свойства, которые присущи пласту в области, соответствующей ее положению.

Дифференциальные уравнения разработки месторождения заменяют конечно-разностными соотношениями, а затем производят расчет на ЭВМ.

ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Вероятностно-статистические модели не отражают детальные особенности строения и свойства пластов. При их использовании ставят в соответствие реальному пласту некоторый гипотетический пласт, имеющий такие же вероятностно-статистические характеристики, что и реальный. К числу наиболее известных и чаще всего используемых в теории и практике разработки нефтяных месторождений вероятностно-статистических моделей пластов относятся следующие:

1. Модель однородного пласта. В этой модели основные параметры реального пласта (пористость, проницаемость), изменяющиеся от точки к точке, усредняют. Часто, используя модель такого пласта, принимают гипотезу и о его изотропности, т.е. равенстве проницаемостей в любом направлении, исходящем рассматриваемой точки пласта. Однако иногда считают пласт анизотропным. При этом принимают, что проницаемость пласта по вертикали (главным образом вследствие напластования) отличается от eгo проницаемости по горизонтали. Модель однородного в вероятностно-статистическом смысле пласта используют для пластов с действительной небольшой неоднородностью.

Наиболее просты модели однородного пласта в виде толщи горной породы с одинаковыми во всех точках физическими свойствами. Непроницаемые верхняя (кровля) и нижняя (подошва) границы ее параллельны и горизонтальны.

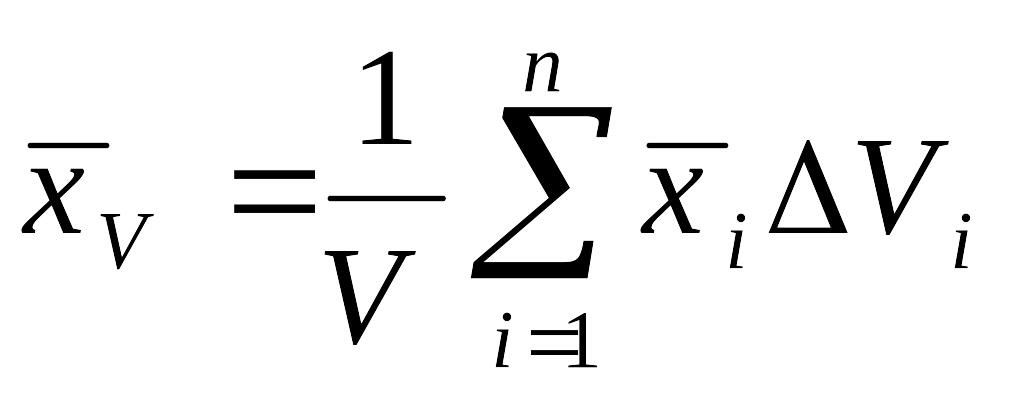

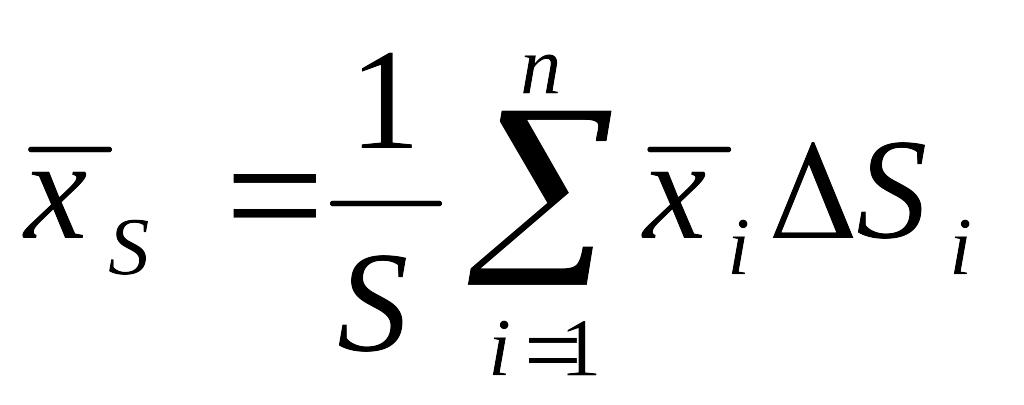

Свойства пласта в количественном выражении определяют как средневзвешенные по объему величины:

.

.

Чаще используют средневзвешенные по площади залежи величины, которые устанавливают с помощью карт равных значений рассматриваемых параметров:

.

.

где

![]() —

параметр, определяемый как средний

между двумя соседними линиями равных

его значений;

—

параметр, определяемый как средний

между двумя соседними линиями равных

его значений;

![]() — площадь,

образованная двумя соседними линиями

с параметрами

— площадь,

образованная двумя соседними линиями

с параметрами

![]() и

и

![]() ;

;

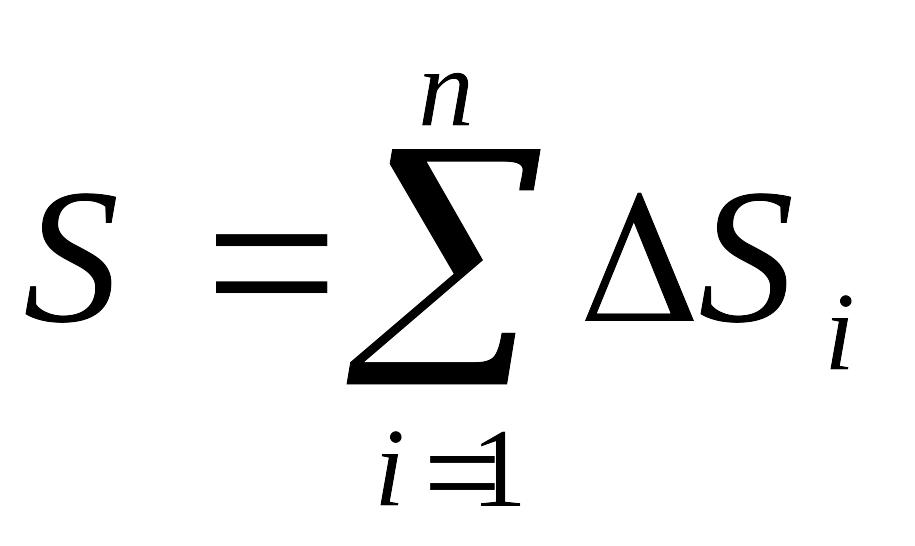

— общая

площадь залежи.

— общая

площадь залежи.

2. Модель зонально-неоднородного пласта, свойства которого не изменяются по толщине, а на его площади выделяются зоны прямоугольной или квадратной формы с различными свойствами. Каждую зону можно рассматривать как элементарный однородный объем пласта (сторона квадрата) размером больше или равным расстоянию между соседними скважинами.

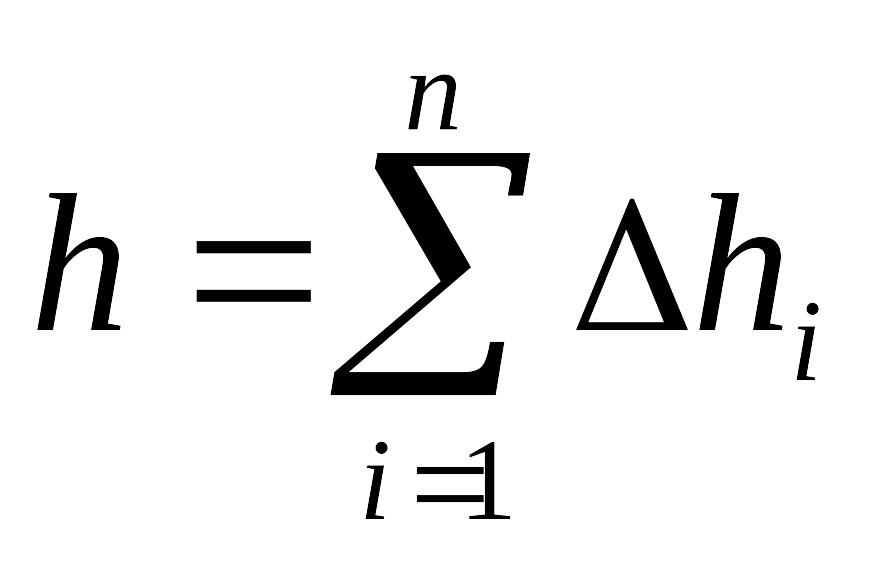

3. Модель слоисто-неоднородного пласта представляет собой пласт, в пределах которого выделяются слои с непроницаемыми кровлей и подошвой, характеризующиеся различными свойствами. По площади распространения свойства каждого слоя остаются неизменными. Сумма всех слоев равна общей нефтенасыщенной толщине пласта, т.е.

,

где

,

где

![]() — число слоев.

— число слоев.

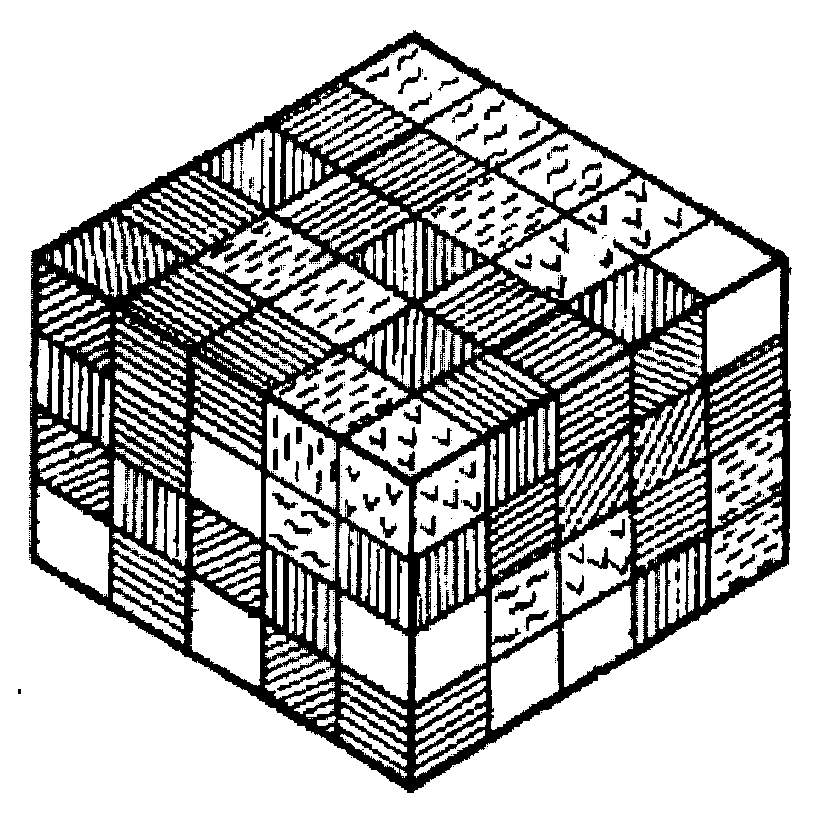

Модель зонально-неоднородного и слоисто-неоднородного пласта (объемная неоднородность) объединяет характеристики предыдущих двух моделей.

Модель пласта с двойной пористостью представляет собой пласт, сложенный породами с первичной (гранулярной) и вторичной (трещиноватой) пористостью. По первичной пористости определяют запасы углеводородов в пласте, поскольку коэффициент пористости на порядок больше коэффициента трещиноватости. Однако гидродинамическое движение жидкостей и газов, вызванное перепадом давления, происходит по системе трещин. Считают, что весь объем пласта равномерно пронизан системой трещин.

Схематичная модель зонально-неоднородного и слоисто-неоднородного пласта (объемная неоднородность)

Модель зонально-неоднородного и слоисто-неоднородного пласта с двойной пористостью объединяет характеристики двух предыдущих моделей и наиболее полно отражает особенности реальных продуктивных пластов. На основе этой модели трудно определять показатели процесса разработки месторождения.

Вероятностно-статистическая модель неоднородности пластов.

Модель пласта с модифицированными относительными проницае-мостями.