- •Экономика слов, чисел, рассуждений и мнений

- •Ресурсы: квалификация и классификация

- •Логика распределения ресурсов в экономике

- •Основы системного выделения элементов финансовых ресурсов

- •Чем затраты отличаются от расходов

- •Где взять деньги для экономического роста

- •Сущность и функции кризиса

- •Экономическая динамика. Кризис, как состояние экономического равновесия

- •Прибыль, инфляция и экономический рост

- •Темпы экономического роста - "Голландская болезнь"

- •"Голландская болезнь"

- •Борьба за ренту

- •Социальный капитал

- •Образование, человеческий капитал и нтп

- •Сбережения, инвестиции и накопление капитала

- •Заключение

- •Неравенство и экономический рост. Подходит ли кривая Кузнеца для российской экономики?

- •Реальные перспективы развития российской экономики и эффективные направления инвестиций

- •Введение

- •Что такое экономика? Структуры мировой и национальных экономик

- •Главные факторы мировой экономики, влияющие на ситуацию в российской экономике

- •Положение дел в российской экономике

- •Инвестиционные перспективы для российской экономики.

- •Приложение. Общая логика среднесрочного циклического развития экономики.

- •Стратегическое развитие экономических субъектов России в глобальном миропорядке

- •Теоретический анализ особенностей инновационного развития России в условиях финансовой нестабильности

- •Оценка текущего инновационного потенциала России

- •Проблемы инновационного развития России

- •Роль государства и частного сектора в реализации инновационного потенциала России

- •Формирование и структура бюджета доходов и расходов

- •Отчет о прибылях и убытках. Приложение 1.

- •Инновационная экономика России: финансово-экономические предпосылки и условия формирования

- •Новая модель роста - «экономика предложения»

- •Современные транснациональные корпоративные империи - одна из ключевых первопричин мирового кризиса

- •Факторы и темпы экономического роста в России

- •Основные факторы роста

- •Калькуляция темпов роста

- •Экспортно-ориентированный рост

- •Ориентированный внутрь рост

- •Экономическая политика России: исчерпание старой модели

- •Экономическая политика 1999–2009 гг. – экономика спроса

- •Макроэкономические и структурные ограничения модели 1999–2009 гг. («экономики спроса»), требующие выработки новой модели роста

- •Система опережающих индикаторов для России

- •Часть 1: основные методические и статистические проблемы

- •Расчет сводного опережающего индикатора и диффузного индекса.

- •Часть 2: основные результаты

- •Место снг в мировой финансовой системе

- •Динамика экономического роста: сравнение внешнеэкономических блоков по некоторым показателям

- •Основные достижения снг и проблемы 2011 года и приоритетные направления развития в 2012 году

- •Развитие инфраструктуры

- •Развитие предпринимательства в россии

- •Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 3

- •Часть 4

- •Места возникновения затрат и центры ответственности

- •Сша: циклы Жюгляра и смена президентов во втор. Пол. XX - нач. XXI вв.

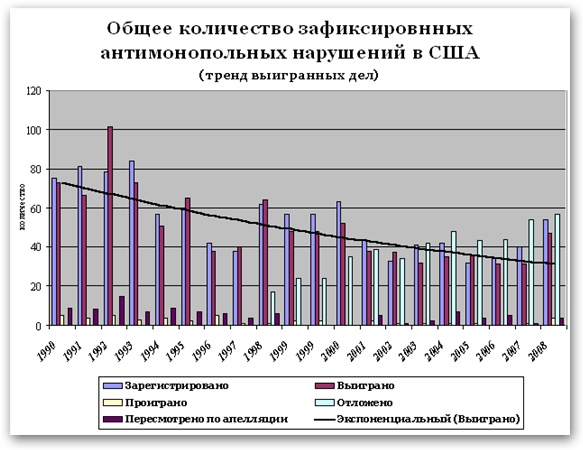

- •1. Существуют ли циклы Жюгляра в экономике сша? Подмена Митчеллом циклов Жюгляра «деловыми циклами».

- •2. Воздействие циклов Жюгляра на политическую принадлежность американских президентов

- •3. Причины двойного срыва в цикле роста 1975-1982 гг. И начало постиндустриальной эпохи

- •Ф.Д.Рузвельт: Новый курс и борьба с Великой депрессией

- •Инфляция: основные виды и методы регулирования

- •Информационная сущность и характеристики бизнеса

- •Способы оценки информационной безопасности бизнеса

- •В 2010 году финансовое состояние сша ухудшится

- •Китай наносит ответный удар

- •Китай наносит ответный удар. Часть вторая

- •Китайское чудо на пути к закату

- •Особенности функционирования организации в виртуальном пространстве

- •Выход – налево

- •Депрессивный потребитель

- •Призрак бродит

- •Китай: десять лет Дракона

- •Неофициальный лидер

- •Полоса препятствий

- •Противоречия экономики Китая

- •В ожидании «идеального шторма»

- •Часть первая - цифрологическая

- •Часть вторая – о причинах

- •Часть третья – о дне грядущем

- •Резюме – во что же вкладывать?

- •Кредитно-долговой мазохизм денежных властей России

- •Стратегии модернизации российской экономики

- •Интеграция региональных экономических систем

- •Об адаптированности западных учебников по «Финансам» к российским аналогам

- •Повышение финансовой грамотности населения: международный опыт и российская практика

- •Что такое финансовая грамотность

- •Пол Кругман: о бебиситтерах и мировом кризисе

- •Роль финансового образования в повышении благосостояния населения

- •Терминология стоимостной природы финансовых ресурсов

Современные транснациональные корпоративные империи - одна из ключевых первопричин мирового кризиса

Аналитики Калита-Финанс, 25 сентября 2009 г.

Безусловно,

в условиях сложной и многофакторной

модели развития современной экономики,

вычленить одну конкретную (и простую

для понимания) причину сбоя системы,

приведшей к глобальному кризису,

объективно невозможно. Между тем многие

экономисты, финансовые аналитики и

специалисты межотраслевых наук не

оставляют попыток определить главенствующую

первопричину того коллапса, который мы

наблюдали в конце 2008 – начале 2009 годов,

и, возможно, в несколько трансформированном

образе наблюдаем до сих пор. Так, среди

истоков кризиса называются структурные

перекосы в мировой экономике,

перепроизводство (в форме избыточных

мощностей и физически ограниченного

спроса). Кто-то предпочитает ссылаться

на более узкие обстоятельства, указывая,

в частности, на бесконтрольную эмиссию

финансовых продуктов в последнее

десятилетие, алчность и безответственность

банковского сектора и др.

Мы же

хотим посмотреть на эту причину с другой

стороны и проанализировать фактор,

который, по сути, объединяет вышеуказанные

«корни» мирового кризиса, и имя данному

фактору – Монополии. При этом как

отдельно взятый хозяйствующий субъект,

действующих в условиях отсутствия

значимых конкурентов, монополия

представляет собой лишь «полбеды», не

менее значимой проблемой являются

провалы антимонопольных служб в

большинстве ключевых стран мира в

последние десятилетия.

Именно,

бесконтрольная деятельность

транснациональных корпораций является

одной из ключевых причин перекосов в

глобальной экономике. Крупнейшие

компании мира – это очаги системных

рисков, в чем мы могли убедиться прошлой

осенью на примере американских банков

и страховых компаний. Уже давно доказано,

что монополии снижают эффективность

экономики, так как не обладают достаточной

мобильностью и гибкостью. Подобные

«гиганты» менее мотивированы в разработки

новых технологий и предпочитают

неограниченное развитие, через скупку

перспективных компаний на их ранней

стадии жизненного цикла (т.н. стартапы).

В целом, по мнению многих специалистов,

в итоге монополистический (олигополистический)

рынок приводит к огромным потерям

благосостояния общества и уязвимости

экономической системы.

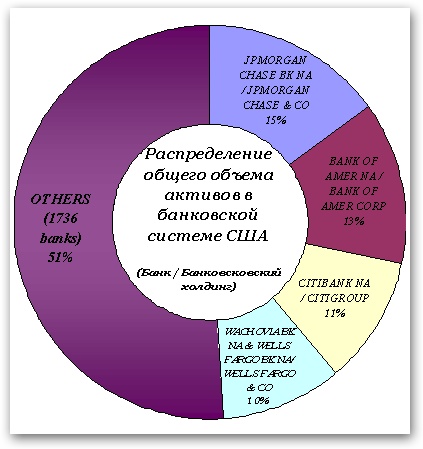

Олигополистическое

положение компаний, например в банковском

секторе, фактически позволяет крупнейшим

финансовым холдингам прямо влиять на

государственную денежно-кредитную

политику в той или иной стране. Для

сравнения: на долю пяти крупнейших

кредитных организаций США приходится

почти половина всех активов национальной

банковской системы. В подобных условиях,

ФРС вынуждена учитывать текущую

деятельность этих структур, и в экстренных

случаях подстраивать свою политику под

них, ведь они «слишком большие, чтобы

потерпеть крах» (too-big-to-fail).

Именно,

бесконтрольная деятельность

транснациональных корпораций является

одной из ключевых причин перекосов в

глобальной экономике. Крупнейшие

компании мира – это очаги системных

рисков, в чем мы могли убедиться прошлой

осенью на примере американских банков

и страховых компаний. Уже давно доказано,

что монополии снижают эффективность

экономики, так как не обладают достаточной

мобильностью и гибкостью. Подобные

«гиганты» менее мотивированы в разработки

новых технологий и предпочитают

неограниченное развитие, через скупку

перспективных компаний на их ранней

стадии жизненного цикла (т.н. стартапы).

В целом, по мнению многих специалистов,

в итоге монополистический (олигополистический)

рынок приводит к огромным потерям

благосостояния общества и уязвимости

экономической системы.

Олигополистическое

положение компаний, например в банковском

секторе, фактически позволяет крупнейшим

финансовым холдингам прямо влиять на

государственную денежно-кредитную

политику в той или иной стране. Для

сравнения: на долю пяти крупнейших

кредитных организаций США приходится

почти половина всех активов национальной

банковской системы. В подобных условиях,

ФРС вынуждена учитывать текущую

деятельность этих структур, и в экстренных

случаях подстраивать свою политику под

них, ведь они «слишком большие, чтобы

потерпеть крах» (too-big-to-fail).

Аналогичная

ситуация наблюдается и в

финансово-инвестиционной сфере, где

все те же холдинги (плюс Goldman Sachs Group и

Morgan Stanley) фактически формируют

ценообразование на мировых финансовых

рынках (в т.ч. на товарно-сырьевых

площадках). И каких-либо значимых санкций

к подобным организациям (за исключением

фактов явного мошенничества) американские

регуляторы никогда не применяли. Не

лучшим образом с монополизмом обстоят

дела и в таких отраслях как фармацевтика,

автомобилестроение, энергетика, товары

народного потребления… Какой сегмент

современной экономики не возьми – везде

легко обнаружить доминирующие компании.

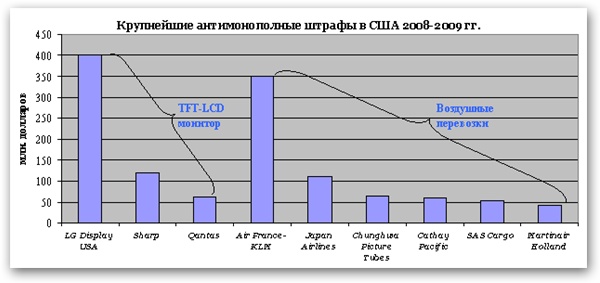

Кто же тогда попадает под пресс

регуляторов?

За последние два

года в наибольшую немилость к

антимонопольным органам США попали

лишь авиаперевозчики и … производители

LCD-мониторов! Комментарии излишни.

Аналогичная

ситуация наблюдается и в

финансово-инвестиционной сфере, где

все те же холдинги (плюс Goldman Sachs Group и

Morgan Stanley) фактически формируют

ценообразование на мировых финансовых

рынках (в т.ч. на товарно-сырьевых

площадках). И каких-либо значимых санкций

к подобным организациям (за исключением

фактов явного мошенничества) американские

регуляторы никогда не применяли. Не

лучшим образом с монополизмом обстоят

дела и в таких отраслях как фармацевтика,

автомобилестроение, энергетика, товары

народного потребления… Какой сегмент

современной экономики не возьми – везде

легко обнаружить доминирующие компании.

Кто же тогда попадает под пресс

регуляторов?

За последние два

года в наибольшую немилость к

антимонопольным органам США попали

лишь авиаперевозчики и … производители

LCD-мониторов! Комментарии излишни.

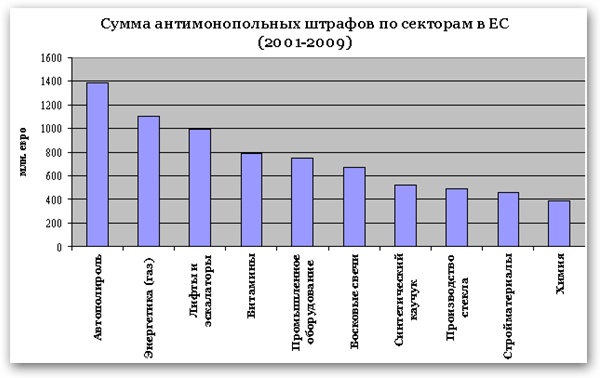

Немного

лучше дела обстоят в ЕЭС. Хотя, анализируя

ситуацию в европейском регионе, стоит

отметить, что в «лидерах» по объемам

штрафных взысканий не видно традиционно

монополизированных отраслей (производители

ПО, фармацевтика, финансовый сектор,

авиастроительные компании).

Немного

лучше дела обстоят в ЕЭС. Хотя, анализируя

ситуацию в европейском регионе, стоит

отметить, что в «лидерах» по объемам

штрафных взысканий не видно традиционно

монополизированных отраслей (производители

ПО, фармацевтика, финансовый сектор,

авиастроительные компании).

Единственное,

что предпринимают антимонопольные

власти США и Евросоюза в борьбе с

недобросовестными рыночными субъектами

- это увеличение размеров штрафов, но

вряд ли здесь приемлем диалектический

закон о «переходе количества в качество».

Ведь проблема доминирования той или

иной ТНК остается не решенной! Корпорации

просто закладывают расходы на будущие

штрафы в бюджет и продолжают нарушать

законы о честной конкуренции. Пожалуй,

единственный по-настоящему эффективный

метод борьбы (который, кстати, давно не

применялся) – принудительное дробление

компании. Либо запрет на деятельность

в той сфере, где были допущены нарушения.

Почему же обладая эффективными

способами борьбы и даже применяя их в

отдельных отраслях, в других, наиболее

важных и ключевых сегментах экономики

антимонопольные органы «предпочитают»

не замечать порой откровенно нерыночных

методов ведения бизнеса?

Ответ

кроется в такой экономико-политической

категории как «лоббизм». При большинстве

монополий (олигополий) существуют службы

(Government Relations), деятельность которых

заключается в работе с законодателями

и правительственными чиновниками с

целью добиться недопущения (усиления)

некоторых нормативно-правовых актов

или определенного регулирования. Часто

функции лоббиста выполняют специализированные

агентства, работающие в интересах

отраслевых ассоциаций или торговых

палат. При этом большинство крупных

американских компаний имеют свои

GR-подразделения в Вашингтоне. Затраты

на лоббизм в США исчисляются миллиардами

и растут из года в год.

Единственное,

что предпринимают антимонопольные

власти США и Евросоюза в борьбе с

недобросовестными рыночными субъектами

- это увеличение размеров штрафов, но

вряд ли здесь приемлем диалектический

закон о «переходе количества в качество».

Ведь проблема доминирования той или

иной ТНК остается не решенной! Корпорации

просто закладывают расходы на будущие

штрафы в бюджет и продолжают нарушать

законы о честной конкуренции. Пожалуй,

единственный по-настоящему эффективный

метод борьбы (который, кстати, давно не

применялся) – принудительное дробление

компании. Либо запрет на деятельность

в той сфере, где были допущены нарушения.

Почему же обладая эффективными

способами борьбы и даже применяя их в

отдельных отраслях, в других, наиболее

важных и ключевых сегментах экономики

антимонопольные органы «предпочитают»

не замечать порой откровенно нерыночных

методов ведения бизнеса?

Ответ

кроется в такой экономико-политической

категории как «лоббизм». При большинстве

монополий (олигополий) существуют службы

(Government Relations), деятельность которых

заключается в работе с законодателями

и правительственными чиновниками с

целью добиться недопущения (усиления)

некоторых нормативно-правовых актов

или определенного регулирования. Часто

функции лоббиста выполняют специализированные

агентства, работающие в интересах

отраслевых ассоциаций или торговых

палат. При этом большинство крупных

американских компаний имеют свои

GR-подразделения в Вашингтоне. Затраты

на лоббизм в США исчисляются миллиардами

и растут из года в год.

Надо

особенно отметить, что в разрезе отраслей

наибольшие расходы по статьям Government

Relations зафиксированы в самых монополизированных

(с наибольшей концентрацией ТНК) сегментах

американской экономики. Так, в 2008 году

на отстаивании своих интересов в

Конгрессе и других ведомствах

фармацевтические компании и сопряженные

со здравоохранением организации

потратили почти 500 млн. долларов! Ежегодно

свыше 100 млн. долларов на подобные цели

выделяют субъекты энергетического,

страхового, инвестиционно-банковского,

нефтегазового секторов, и это только

официальные цифры…

Таким образом,

государственные органы не предпринимают

должных мер по контролю за деятельностью

олигополистических «гигантов», напротив

последние сами «заказывают музыку»,

подстраивая законодательство и

регулирующие нормы под свой бизнес. В

итоге, на сегодняшний день, перефразировав

В.И. Ленина, можно сказать, что мы

столкнулись с корпоративным империализмом

как высшей стадией современного

капитализма. И в этой связи, многочисленные

популистские разговоры о ребалансировке

мировой экономики на различных саммитах

и встречах глав государства выглядят

несколько бессмысленными. Так как

побороть корпоративные империи, прямо

и косвенно влияющие на государственную

политику, правительства большинства

развитых стран не могут. А те немногочисленные

«показные» меры (ограничение бонусов

и др.), предпринимаемые на сегодняшний

день, лишь еще раз доказывают бессилие

властей, которые вероятно, действительно

смирились с тем, что «мафия бессмертна»…

Надо

особенно отметить, что в разрезе отраслей

наибольшие расходы по статьям Government

Relations зафиксированы в самых монополизированных

(с наибольшей концентрацией ТНК) сегментах

американской экономики. Так, в 2008 году

на отстаивании своих интересов в

Конгрессе и других ведомствах

фармацевтические компании и сопряженные

со здравоохранением организации

потратили почти 500 млн. долларов! Ежегодно

свыше 100 млн. долларов на подобные цели

выделяют субъекты энергетического,

страхового, инвестиционно-банковского,

нефтегазового секторов, и это только

официальные цифры…

Таким образом,

государственные органы не предпринимают

должных мер по контролю за деятельностью

олигополистических «гигантов», напротив

последние сами «заказывают музыку»,

подстраивая законодательство и

регулирующие нормы под свой бизнес. В

итоге, на сегодняшний день, перефразировав

В.И. Ленина, можно сказать, что мы

столкнулись с корпоративным империализмом

как высшей стадией современного

капитализма. И в этой связи, многочисленные

популистские разговоры о ребалансировке

мировой экономики на различных саммитах

и встречах глав государства выглядят

несколько бессмысленными. Так как

побороть корпоративные империи, прямо

и косвенно влияющие на государственную

политику, правительства большинства

развитых стран не могут. А те немногочисленные

«показные» меры (ограничение бонусов

и др.), предпринимаемые на сегодняшний

день, лишь еще раз доказывают бессилие

властей, которые вероятно, действительно

смирились с тем, что «мафия бессмертна»…