- •Влияние результатов анализов на принятие клинического решения

- •Гериатрические изменения в результатах лабораторных исследований

- •Оценка результатов комплексного исследования иммунного статуса

- •Сбор мокроты, мочи, кала для лабораторного исследования

- •Общеклиническое исследование синовиальной жидкости

- •Общеклиническое исследование семенной жидкости

- •Макроскопическое исследование семенной жидкости

- •Микроскопическое исследование семенной жидкости

- •Исследование спинномозговой жидкости

- •Общеклиническое исследование ликвора

- •Показатели ликвора при заболеваниях

- •Бактериоскопическое исследование ликвора

- •Антигены neisseria meningitis в ликворе

- •Общеклиническое исследование крови

- •Средний объём эритроцита

- •Количество эритроцитов

- •Заболевания, связанные с нарушением обмена в эритроцитах

- •Изменения морфологии эритроцитов

- •Скорость оседания эритроцитов

- •Наследственная гемолитическая анемия, обусловленная дефицитом активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы эритроцитов

- •Эритроцитометрия

- •Химическое исследование мочи

- •Микроскопическое исследование осадка мочи

- •Бактериоскопическое исследование осадка мочи

- •Общеклиническое исследование жидкости из плевральной полости и полости перикарда

- •Бактериоскопическое исследование жидкости из плевральной полости и полости перикарда

- •Общеклиническое исследование жидкости из брюшной полости

- •Общеклиническое исследование мокроты

- •Бактериоскопическое исследование мокроты

Скорость оседания эритроцитов

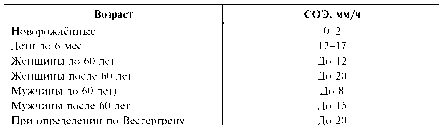

СОЭ прямо пропорциональна массе эритроцитов, разнице в плотности эритроцитов и плазмы и обратно пропорциональна вязкости плазмы. Референтные величины СОЭ приведены в табл. [Тиц Н., 1997].

Таблица Референтные величины СОЭ

Образование «монетных столбиков» и агглютинация эритроцитов, увеличивая массу оседающих частиц, ускоряют оседание. Основной фактор, влияющий на образование «монетных столбиков» из эритроцитов, — белковый состав плазмы крови. Все белковые молекулы снижают дзета-потенциал эритроцитов (отрицательный заряд, способствующий взаимному отталкиванию эритроцитов и поддержанию их во взвешенном состоянии), но наибольшее влияние оказывают асимметричные молекулы — фибриноген, Ig, а также гаптоглобин. Поэтому особенно выраженное повышение СОЭ (60-80 мм/час) характерно для парапротеинемических гемобласто-зов (миеломная болезнь, болезнь Вальденстрёма). Чувствительность СОЭ к выявлению белковой патологии плазмы выше при отсутствии анемии. На дзета-потенциал эритроцитов влияют и другие факторы: рН плазмы (ацидоз снижает СОЭ, алкалоз повышает), ионный заряд плазмы, липиды, вязкость крови, наличие антиэритроцитарных АТ. Количество, форма и размер эритроцитов также влияют на оседание. Эритропения ускоряет оседание, однако при выраженной серповидности, сфероцитозе, анизоцитозе

СОЭ может быть низкой, так как изменённая форма клеток препятствует образованию «монетных столбиков».

В последние годы активно используется международный метод определения СОЭ — метод Вестергрена. В этом методе используют капилляры длиной 200 мм, что повышает чувствительность метода.

Наряду с лейкоцитозом и соответствующими изменениями лейкоцитарной формулы, повышение СОЭ служит достоверным признаком наличия в организме инфекционных и воспалительных процессов. В остром периоде при прогрессировании инфекционного процесса происходит увеличение СОЭ, в период выздоровления СОЭ снижается, но несколько медленнее по сравнении со скоростью уменьшения лейкоцитарной реакции. При аутоиммунных заболеваниях измерение СОЭ позволяет определить стадию заболевания (обострение или ремиссия), оценить его активность и эффективность лечения. Нормальная СОЭ исключает наличие воспалительного процесса.

Таблица Заболевания и состояния, сопровождающиеся изменением СОЭ

Повышение СОЭ |

Снижение СОЭ |

Беременность, послеродовый период, |

Эритремии и реактивные эритроцитозы |

менструации |

|

Воспалительные заболевания |

Выраженные явления недостаточности |

различной этиологии |

кровообращения |

Парапротеинемии |

Эпилепсия |

Опухолевые заболевания (карцинома, |

Серповидноклеточная анемия |

саркома, острый лейкоз, лимфогра- |

|

нулематоз, лимфома) |

|

Болезни соединительной ткани |

Гемоглобинопатия С |

Гломерулонефрит, амилоидоз почек, |

Гиперпротеинемии |

протекающие с нефротическим |

|

синдромом, уремия |

|

Тяжёлые инфекции |

Гипофибриногенемия |

ИМ |

Вирусный гепатит и механические жел- |

|

тухи (предположительно в связи |

|

с накоплением в крови жёлчных кислот) |

Гипопротеинемии |

Приём кальция хлорида, салицилатов |

Анемии |

и др. |

Гипер- и гипотиреоз |

|

Внутренние кровотечения |

|

Гиперфибриногенемия |

|

Гиперхолестеринемия |

|

Геморрагический васкулит |

|

Ревматоидный артрит |

|

Побочные действия ЛС (морфина, |

|

декстран, метилдофа, витамин А) |

|

Вместе с тем увеличение СОЭ не является специфическим показателем для какого-либо определённого заболевания. Тем не менее нередко при патологии её изменения имеют диагностическое и прогностическое значение и могут служить показателем эффективности проводимой терапии. Определение СОЭ не следует использовать в качестве метода скрининга у асимптомных пациентов. Ряд заболеваний и патологических состояний, вызывающих патологические сдвиги СОЭ, отражены в табл

Наследственная гемолитическая анемия, обусловленная дефицитом активности пируваткиназы эритроцитов

Наследственная гемолитическая анемия, связанная с недостаточностью фермента пируваткиназы эритроцитов, — сравнительно редкая форма гемолитической анемии, которая передается по аутосомно-рецессивному типу наследования.

Проявления дефицита активности пируваткиназы разнообразны. В одних случаях повышенный распад эритроцитов проявляется уже с рождения и сопровождается частыми и тяжелыми гемолитическими кризами, требующими переливаний крови для поддержания гемоглобина на более или менее нормальном уровне. В других случаях болезнь может быть почти бессимптомной, первые признаки повышенного распада эритроцитов в виде пожелтения глаз и кожных покровов появляются в возрасте 17—30 лет. Почти во всех случаях увеличиваются размеры селезенки. Редко обнаруживается значительное увеличение печени. У некоторых больных могут возникать язвы голеней.

Анемия в большинстве случаев умеренная, уровень гемоглобина составляет 70—100 г/л. Однако в период обострения содержание гемоглобина может снижаться до 50—60 г/л. Гемолитические кризы могут быть обусловлены инфекцией. Описано усиление распада эритроцитов во время менструации. Содержание молодых незрелых форм эритроцитов у большинства лиц высокое, иногда в период обострения повышается до 60—70%. СОЭ, содержание лейкоцитов и тромбоцитов в пределах нормы. Содержание билирубина, как правило, повышено.

Специфического лечения анемии, связанной с дефицитом активности фермента пируваткиназы, пока не разработано. Удаление селезенки не приводит к излечению, но у значительной части лиц дает определенный положительный эффект. Содержание гемоглобина повышается, иногда нормализуется, снижается уровень билирубина, но остается высокий уровень незрелых форм эритроцитов. В крови после удаления селезенки иногда увеличивается количество эритроцитов.

Прогноз в отношении жизни благоприятный, хотя излечения обычно достигнуть не удается.