- •Физико-химические процессы, протекающие при брожении

- •Физико-химические процессы, протекающие при гликолизе и спиртовом брожении

- •Физико-химические процессы, протекающие при других типах брожения

- •Физико-химические процессы, протекающие при метаболизме микроорганизмов в хлебопекарных полуфабрикатах

Физико-химические процессы, протекающие при брожении

Анаэробное брожение — это процесс, посредством которого микроорганизмы получают химическую энергию из глюкозы и других субстратов в отсутствии или при дефиците молекулярного кислорода. Его следует рассматривать как простейшую форму биологического механизма, обеспечивающего получение энергии из питательных веществ.

Дрожжевые клетки и молочнокислые бактерии - факультативные анаэробы. Главным клеточным «топливом» при анаэробном получении энергии служат шестиуглеродные сахара, в первую очередь D-глюкоза; при спиртовом брожении, вызываемом дрожжами, пентозы не сбраживаются. Некоторые бактерии способны извлекать энергию, сбраживая пентозы, жирные кислоты или аминокислоты. Среди многих способов сбраживания глюкозы наиболее важную роль играют два тесно связанных между собой — гомоферментативное молочнокислое брожение и спиртовое брожение.

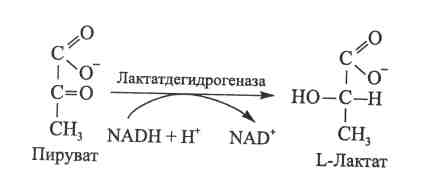

При гомоферментативном молочнокислом брожении молекула гексозы расщепляется на две трехуглеродные молекулы молочной кислоты (лактата), представляющей собой единственный конечный продукт этого процесса.

Физико-химические процессы, протекающие при гликолизе и спиртовом брожении

При спиртовом брожении шестиуглеродная молекула глюкозы расщепляется на две двууглеродные молекулы этанола (С2Н5ОН) и две молекулы диоксида углерода (С02). Спиртовое брожение осуществляется тем же ферментативным путем, что и гликолиз, с той разницей, что последняя, завершающая реакция заменена здесь двумя другими, в результате которых трехуглеродные фрагменты разрушаются до этанола и диоксида углерода.

Оба эти процесса включают окислительно-восстановительные реакции. Об этом отчетливо свидетельствуют конечные продукты спиртового брожения; этанол можно рассматривать как относительно восстановленное соединение, т.к. его молекула содержит определенное количество водорода, а диоксид углерода — как относительно окисленное, поскольку водород в его молекуле отсутствует. В конечных продуктах гликолиза окислительно-восстановительный процесс не столь очевиден. Однако один конец молекулы молочной кислоты (метильная группа) находится в более восстановленном состоянии, чем другой ее конец (карбоксильная группа). В молекуле глюкозы атомы водорода распределены более равномерно.

Суммарные уравнения гликолиза и спиртового брожения имеют вид:

Процесс гликолиза сопровождается сильным уменьшением свободной энергии, составляющим 135,65 кДж. Это необратимый процесс, смещенный в сторону образования лактата.

Гликолиз объединяет три типа химических превращений, пути которых взаимосвязаны: 1) реакции, вызывающие распад глюкозы с образованием конечного продукта - лактата

2) реакции, в результате которых неорганический фосфат (Фн) становится концевой группой АТФ и

3) окислительно-восстановительные реакции - путь переноса электронов.

В гликолиз вовлекаются и другие углеводы — крахмал и гликоген, простые сахара (не D-глюкоза) при участии некоторых дополнительных ферментов. Фермент а-1,4-глюканфосфорилаза катализирует общую реакцию, в которой (глюкоза)n означает полисахаридную цепь глюкана, а (глюкоза) — туже цепь, но укороченную на одну единицу:

(Глюкоза)n +НР04 -2 ↔ (Глюкоза)п_1 + Глюкоза – 1 - фосфат.

Фермент атакует нередуцирующий конец цепи до тех пор, пока не достигнет точки ветвления, т.е. до α-1,6-связи. Конечным продуктом его действия оказывается остаточный декстрин. Для возобновления действия а-1,4-глюканфосфорилазы должен предварительно вступить в действие фермент α - 1,6-глюкозидаза, гидролизу-ющий α -1,6-связь в точке ветвления и открывает для действия α -1,4-глюканфосфорилазы новый участок полисахаридной цепи.

D-манноза и D-фруктоза могут фосфорилироваться в положении 6под действием гексокиназы. D-галактоза включается в гликолиз в результате фосфорилирования, катализируемого галактокиназой в присутствии АТФ. В гликолиз могут вовлекаться и пентозы.

Для организмов, подобных дрожжам, сбраживающим глюкозу до спирта и С02, а не до молочной кислоты, процесс брожения совпадает с гликолизом во всем, за исключением концевого этапа, катализируемого лактатдегидрогеназой. При спиртовом брожении этот процесс заменен двумя другими ферментативными реакциями, катализируемыми соответственно пируватдекарбосилазой и алкоголъдегидрогеназой.

Пируватдекарбоксилаза требует наличия ионов Mg2+ и ко-фермента тиаминпирофосфата (ТПФ) - эфира пирофосфорной кислоты и тиамина (витамина В1). Тиаминпирофосфат служит переносчиком активных альдегидных групп

В заключительной стадии процесс спиртового брожения аце-тальдегид восстанавливается до этанола под действием фермента алкогольдегидрогеназы; при этом роль восстановителя играет HADH + Н+:

В это уравнение не входят HADH и HAD+, так как HADH, образованный в процессе гликолиза, опять превращается в HAD+ в результате восстановления уксусного альдегида в этанол. Такая регенерация HAD+ обеспечивает в анаэробных условиях непрерывное течение гликолиза.

Реакции, обеспечивающие выделение энергии, сохраняемой в форме АТФ, при гликолизе и при спиртовом брожении идентичны.

Спиртовое брожение является важнейшей стадией в технологии хлеба. Его цель - разрыхление теста диоксидом углерода, придание тесту физических свойств, обеспечивающих его разделку, расстойку и выпечку. Образующиеся при брожении теста под действием дрожжевых клеток наряду с диоксидом углерода и этанолом побочные продукты, обусловливают вкус и аромат хлеба.

Брожение ведется при температуре 27 — 35 °С, величина рН изменяется при брожении от 6,0 - 5,8 до 5,0 и ниже, что связано с растворением в полуфабрикате диоксида углерода и накоплением органических кислот.

Молочнокислое брожение в технологии ржаного хлеба является основной стадией производства. В процессе жизнедеятельности гомо- и гетероферментативных молочнокислых бактерий накапливается достаточные количества молочной кислоты, необходимой для ингибирования а-амилазы, активность которой в ржаной муке весьма высокая. Чрезмерная деятельность этого фермента приводит к интенсивной декстринизации крахмала, особенно на стадии выпечки, когда β-амилаза уже инактивирована.

Именно молочной кислоте принадлежит основная роль в придании ржаному хлебу специфического вкуса и приятного аромата. Кроме того, образующийся в результате жизнедеятельности гетероферментативных молочнокислых бактерий диоксид углерода участвует в разрыхлении заквасок и теста.

В зависимости от соотношения гомо- и гетероферментативных бактерий и от условий их жизнедеятельности в закваске и тесте продукты брожения будут накапливаться в разных количествах. Более высокая активность гетероферментативных бактерий обеспечивает разрыхленность ржаного теста. Однако в тесте при действии этих бактерий накапливается также значительное количество уксусной кислоты. В результате хлеб приобретает неприятный кислый вкус. Превалирующее гомоферментативное брожение способствует накоплению в тесте в достаточном количестве молочной кислоты, придающей хлебу мягкий, приятный кисловатый вкус.