Виды модуляции

Модуляция - это процесс, при котором высокочастотная волна используется для переноса низкочастотной волны.

Амплитудная модуляция

В системах с амплитудной модуляцией (АМ) модулирующая волна изменяет амплитуду высокочастотной несущей волны. Анализ частот на выходе показывает присутствие не только входных частот Fc и Fm, но также их сумму и разность: Fc + Fm и Fc - Fm. Если модулирующая волна является комплексной, как например сигнал речи, который состоит из множества частот, то суммы и разности различных частот займут две полосы, одна ниже, другая выше несущей частоты. Их называют верхней и нижней боковыми. Верхняя полоса является копией изначального разговорного сигнала, только сдвинутого на частоту Fc. Нижняя полоса это инвертированная копия изначального сигнала, т.е. верхние частоты в оригинале являются нижними частотами в нижней боковой. Нижняя боковая это зеркальное отображение верхней боковой по отношению к частоте несущей Fc. Система с АМ, которая передает обе боковых и несущую, известна, как двухполосная система (DSB - double sidebaud). Несущая не несет никакой полезной информации и может быть убрана, но с несущей или без, полоса сигнала DSB вдвое больше полосы изначального сигнала. Для сужения полосы возможно вытеснение не только несущей, но и одной из боковых, так как они несут одну информацию. Этот вид работы известен, как однополосная модуляция с подавленной несущей (SSB-SC - Single SideBand Suppressed Carrier). Демодуляция сигнала АМ достигается путем смешивания модулированного сигнала с несущей той же самой частоты, что и на модуляторе. Изначальный сигнал затем получают, как отдельную частоту (или полосу частот) и его можно отфильтровать от других сигналов. При использовании SSB-SC несущая для демодуляции генерируется на месте и она может не совпадать каким либо образом с частотой несущей на модуляторе. Небольшая разница между двумя частотами является причиной несовпадения частот, что присуще телефонным цепям.

Частотная модуляция

В системах частотной модуляции FM частота несущей изменяется в соответствии с формой модулирующего сигнала. Системы, где модулирующим сигналом является бинарный сигнал и, следовательно, несущая переключается сигналами с одной частоты на другую, называют системами FSK. (FSK - freguency shift keying). Частотная модуляция превосходит амплитудную в отношении устойчивости к некоторым воздействиям, которые есть на телефонной сети и ее следует использовать на более низких скоростях, где не требуется большая полоса частот. FSK является асинхронной техникой модуляции, для нее не требуется синхроимпульсов в модеме

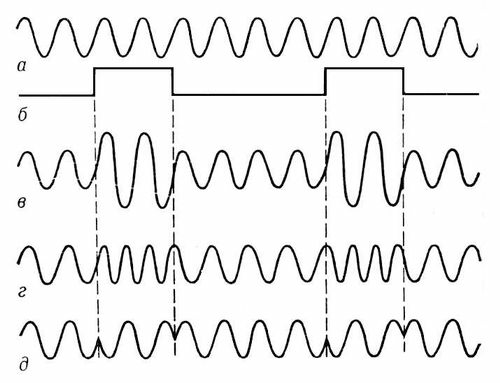

Модуляция колебаний, медленное по сравнению с периодом колебаний изменение амплитуды, частоты или фазы колебаний по определённому закону. Соответственно различаются амплитудная модуляция, частотная модуляция и фазовая модуляция (рис. 1). При любом способе М. к. скорость изменения амплитуды, частоты или фазы должна быть достаточно малой, чтобы за период колебания модулируемый параметр почти не изменился.

Р ис.

1. Схематическое изображение модулированных

колебаний: а — немодулированное

колебание; б — модулирующий сигнал; в

— амплитудно-модулированное колебание;

г — частотно-модулированное колебание;

д — фазово-модулированное колебание.

ис.

1. Схематическое изображение модулированных

колебаний: а — немодулированное

колебание; б — модулирующий сигнал; в

— амплитудно-модулированное колебание;

г — частотно-модулированное колебание;

д — фазово-модулированное колебание.

М. к. применяется для передачи информации с помощью электромагнитных волн радио- или оптических диапазонов. Переносчиком сигнала в этом случае являются синусоидальные электрические колебания высокой частоты (несущая частота). Амплитуда, частота, или фаза этих колебаний, а в случае света и поляризация, модулируются передаваемым сигналом (см. Модуляция света).

В простейшем случае модуляции амплитуды А синусоидальным сигналом модулированное колебание, изображенное на рис. 2, может быть записано в виде:

х = А0 (1 + m sin t) sin ( t + ). (1)

З десь

A0 и —

амплитуда и частота исходного колебания,

— частота модуляции,

а величина m, называется глубиной

модуляции, характеризует степень

изменения амплитуды:

десь

A0 и —

амплитуда и частота исходного колебания,

— частота модуляции,

а величина m, называется глубиной

модуляции, характеризует степень

изменения амплитуды:

![]()

Частота модуляции характеризует скорость изменения амплитуды колебаний. Эта частота должна быть во много раз меньше, чем несущая частота . Модулированное колебание уже не является синусоидальным. Амплитудно-модулированное колебание представляет собой сумму трёх синусоидальных колебаний с частотами , + и — . Колебание частоты называется (в радиотехнике) несущим. Его амплитуда равна амплитуде исходного колебания А0. Две остальные частоты называются боковыми частотами, или спутниками. Амплитуда каждого спутника равна mА0/2.

Амплитудная модуляция синусоидальным сигналом, — несущая частота, — частота модулирующих колебаний, Амакс и Амин — максимальное и минимальное значения амплитуды. Гармоническое колебание высокой частоты модулировано по амплитуде гармоническим колебанием низкой частоты ( = 1/ — его период), t — время, A — амплитуда высокочастотного колебания, T — его период.

Амплитудная модуляция – это изменение амплитуды колебаний (электрических, механических и др.), происходящее с частотой, намного меньшей, чем частота самих колебаний. Амплитудную модуляцию применяют в радиотехнике, например в радиовещании. Звуковые колебания преобразуются в электрические колебания низкой частоты (модулирующий сигнал), которые периодически изменяют (модулируют) амплитуду колебаний высокой частоты (несущей частоты), генерируемых радиопередатчиком.

Амплитудно-модулированные колебания излучаются в виде радиоволн и улавливаются радиоприёмниками, в которых происходят выделение низкочастотных модулирующих колебаний (см. Детектирование) и обратное преобразование их в звуковой сигнал. Об особенностях А. м. см. Модуляция колебаний.

Частотная модуляция – вид модуляции колебаний, при которой частота несущего высокочастотного колебания изменяется во времени по закону, соответствующему передаваемому сигналу. Особенность Ч. м. - высокая помехозащищенность. Ч. м. применяется для высококачественной передачи информации: в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, при тональном телеграфировании, в радиотелефонии и др.

Фазовая модуляция – вид модуляции колебаний, при котором передаваемый сигнал управляет фазой несущего высокочастотного колебания. По характеристикам Ф. м. близка к частотной модуляции. Если модулирующий сигнал синусоидальный, то спектр и форма сигналов в случае частотной модуляции и Ф. м. полностью совпадают. Различия обнаруживаются при более сложных формах модулирующего сигнала.

Т. о., любая передающая радиостанция, работающая в режиме амплитудной модуляции, излучает не одну частоту, а целый набор (спектр) частот. В простейшем случае М. к. синусоидальным сигналом этот спектр содержит лишь три составляющие — несущую и две боковые. Если же модулирующий сигнал не синусоидальный, а более сложный, то вместо двух боковых частот в модулированном колебании будут две боковые полосы, частотный состав которых определяется частотным составом модулирующего сигнала. Поэтому каждая передающая станция занимает в эфире определённый частотный интервал. Во избежание помех несущие частоты различных станций должны отстоять друг от друга на расстоянии, большем, чем сумма боковых полос. Ширина боковой полосы зависит от характера передаваемого сигнала: для радиовещания — 10 кгц, для телевидения — 6 Мгц. Исходя из этих величин, выбирают интервал между несущими частотами различных станций. Для получения амплитудно-модулированного колебания колебание несущей частоты и модулирующий сигнал частоты подают на специальное устройство — модулятор.

В случае частотной модуляции синусоидальным сигналом частота колебаний меняется по закону:

= 0 + cos t, (3)

где cos t — модулирующий сигнал, — т. н. девиация частоты. При частотной модуляции полоса частот модулированного колебания зависит от величины = /, называемой индексом частотной модуляции. При 1 справедливо приближённое соотношение:

х А0 (sin t + sin t cos t). (4)

В этом случае частотно-модулированное колебание, так же как и амплитудно-модулированное, состоит из несущей частоты и двух спутников с частотами + и — . Поэтому при малых полосы частот, занимаемые амплитудно-модулированным и частотно-модулированным сигналами, одинаковы. При больших индексах спектр боковых частот значительно увеличивается. Кроме колебаний с частотами ± , появляются колебания, частоты которых равны ± 2 , ± 3 и т. д. Полная ширина полосы частот, занимаемая частотно-модулированным колебанием с девиацией и частотой модуляции (с точностью, достаточной для практических целей), может считаться равной 2 + 2 . Эта полоса всегда шире, чем при амплитудной модуляции.

Преимуществом частотной модуляции перед амплитудной в технике связи является большая помехоустойчивость. Это качество частотной модуляции проявляется при >> 1, т. е. когда полоса частот, занимаемая частотно-модулированным сигналом, во много раз больше 2 . Поэтому частотно-модулированные колебания применяются для высококачественной передачи сигналов в диапазоне ультракоротких волн (УKB), где на каждую радиостанцию выделена полоса частот, в 15—20 раз большая, чем в диапазоне длинных, средних и коротких волн, на которых работают радиостанции с амплитудной модуляцией. Частотная модуляция применяется также для передачи звукового сопровождения телевизионных программ. Частотно-модулированные колебания могут быть получены изменением частоты задающего генератора (см. Радиопередатчик).

В случае фазовой модуляции модулированное колебание имеет вид:

х = А0 sin (0 t + cos t). (5)

Если модулирующий сигнал синусоидальный, то форма модулированных колебаний и их спектральный состав для частотной и фазовой модуляции одинаковы. В случае несинусоидального модулирующего сигнала это различие четко выражено.

В многоканальных системах связи в качестве переносчика информации используется не гармоническое колебание, а периодическая последовательность радиоимпульсов, каждый из которых представляет собой цуг колебаний высокой частоты (рис. 3). Периодическая последовательность таких импульсов определяется четырьмя основными параметрами: амплитудой, частотой следования, длительностью (шириной) и фазой. В соответствии с этим возможны четыре типа импульсной модуляции: амплитудно-импульсная, частотно-импульсная, широтно-импульсная, фазово-импульсная (рис. 4). Импульсная модуляция обладает повышенной помехоустойчивостью по сравнению с модуляцией непрерывной синусоидальной несущей, зато полоса частот, занимаемая передающей радиостанцией с импульсной модуляцией, во много раз шире, чем при амплитудной модуляции (см. Импульсная модуляция, Импульсная радиосвязь).

Модулятор в радиотехнике и дальней связи, устройство, осуществляющее модуляцию — управление параметрами высокочастотного электромагнитного переносчика информации в соответствии с электрическими сигналами передаваемого сообщения. М. является составной частью главным образом передающих устройств электросвязи и радиовещания. Переносчиком информации обычно служат гармонические колебания или волны с частотой (называемой несущей или поднесущей) ~ 104—1015 гц. В зависимости от того, какой параметр гармонических колебаний или волн изменяется, различают амплитудную, частотную, фазовую или смешанную (например, при однополосной передаче) модуляцию колебаний. Соответственно различны и виды М. При импульсно-кодовой модуляции переносчиком информации служит регулярная последовательность импульсов электрических, параметрами которых (амплитуда, ширина, частота или фаза повторений) управляют с помощью соответствующих типов импульсных М. Модулирующие электрические сигналы передаваемого сообщения могут иметь самую разнообразную форму: от простых и медленных телеграфных посылок в виде точек и тире или колебаний звукового диапазона частот при передаче речи и музыки до сложных, быстро изменяющихся сигналов, применяемых в телевидении или в многоканальной проводной и радиорелейной связи. Часто в функцию М. входит также усиление модулирующих колебаний.

Непременное требование к модуляции состоит в том, что модулирующее колебание должно изменяться во времени значительно медленнее модулируемого. Поэтому в любом М. сочетаются взаимодействующие цепи модулируемых колебаний или волн с цепями модулирующего сигнала более низкой частоты. Определяющим в М. является управляющий элемент, посредством которого сигнал воздействует на параметры модулируемых колебаний или волн. Электронная лампа как универсальный управляющий элемент сохранилась к 1974 главным образом в М. мощных радиопередающих устройств (для них специально разработаны т. н. модуляторные лампы). При мощностях передатчиков 0,5 квт лампы успешно вытесняются транзисторами и другими полупроводниковыми приборами. В устройствах, работающих на СВЧ, наряду с полупроводниковыми приборами используются клистроны, лампы бегущей волны и др. О М. в оптическом диапазоне волн см. в ст. Модуляция света.

При амплитудной модуляции М. изменяет амплитуду генерируемых (или усиливаемых) колебаний с несущей частотой. В сеточном М. лампового радиопередатчика модулирующее напряжение воздействует на входную (сеточную) цепь генератора или усилителя высокочастотных колебаний, в анодном М. — на выходную (анодную) цепь генераторной лампы. Сеточный М. более экономичен, анодный же может обеспечить большую глубину модуляции при малых искажениях. В транзисторных радиопередатчиках базовый и коллекторный М. (рис. 1, а, б) являются транзисторными аналогами соответственно сеточного и анодного ламповых М. Для получения амплитудно-модулированных колебаний с подавленными колебаниями несущей частоты применяют т. н. балансный М. (см. Однополосная модуляция).

При частотной модуляции и фазовой модуляции в качестве управляющего элемента в М. используются т. н. реактивные устройства, у которых эффективная ёмкость или индуктивность (или то и другое) изменяется под действием модулирующего сигнала. Реактивное устройство включается или непосредственно в резонансный контур задающего генератора, или в последующие фазовращающие цепи радиопередатчика. В ламповых М. такое устройство получило название реактивной лампы, в транзисторных — реактивного транзистора. Кроме того, в некоторых транзисторных фазовых и частотных М. используют явление сдвига фазы генерируемых колебаний, зависящего при определённых режимах работы от значения постоянной составляющей коллекторного тока. Широкое применение в качестве реактивного управляющего элемента в М. находят варикапы (рис. 2).

При импульсной модуляции в М. управляющими элементами также служат электронная лампа или полупроводниковый прибор, например варикап (рис. 3), который запирает или отпирает волноводный тракт при посылках импульсного модулирующего напряжения различного знака.

Иногда М. входит в состав усилительных устройств, работающих в различных диапазонах частот — от звуковых до СВЧ. Магнитный усилитель имеет М. в виде насыщающегося дросселя электрического, индуктивностью которого управляет ток усиливаемого сигнала. В этом случае обычно модулируется переменный ток промышленной частоты, более высокой по сравнению с частотами спектра сигналов — обычно команд в системах автоматики. В диэлектрическом усилителе М. представляет собой нелинейный конденсатор, ёмкостью которого управляет напряжение сигнала. М. является составной частью некоторых параметрических усилителей.

![]()

Рис. 3. Волноводный импульсный модулятор сверхвысоких частот: 1 — радиоволновод; 2 — диодная камера; Д — переключательный диод или парикап, открывающий радиоволновод (импульс электромагнитной волны на выходе) при положительном uM и запирающий его (пауза на выходе) при отрицательном модулирующем напряжении uM.

![]()

Рис. 2. Варикапный частотный модулятор: В — варикап, ёмкость которого с индуктивностью катушки L образуют резонансный контур генератора на транзисторе Т; ЕB, ET — напряжения, подаваемые соответственно на варикап и транзистор; C1, С2 — конденсаторы развязывающих цепей; R, R1, R2 — резисторы в развязывающих цепях. Эффективной ёмкостью варикапа управляет модулирующее напряжение uM.

![]()

Рис. 1. Транзисторные амплитудные модуляторы: а — базовый; б — коллекторный; uВЧ — напряжение модулируемых колебаний: Tp — низкочастотный трансформатор; C1, С2, L1 — конденсаторы и катушка индуктивности развязывающих цепей по высоким и низким частотам; R и R1 — резисторы делителя постоянного напряжения в цепи питания транзистора; ЕК — напряжение, подаваемое на коллектор транзистора. Транзистор Т с резонансным контуром из катушки индуктивности L и конденсатора С образуют управляемый усилитель колебаний с несущей частотой, коэффициент усиления которого изменяется при изменении uM.