Главные плоскости и точки.

Рассмотрим две сопряжённые плоскости,

перпендикулярные к оптической оси

системы. Отрезок прямой

![]() ,

лежащий в одной из этих плоскостей,

будет иметь своим изображением отрезок

прямой

,

лежащий в одной из этих плоскостей,

будет иметь своим изображением отрезок

прямой

![]() .

Из осевой симметрии системы вытекает,

что отрезки

и

должны лежать в одной проходящей через

оптическую ось плоскости (в плоскости

рисунка). При этом изображение

может быть обращено либо в ту же сторону,

что и предмет (Рис. 6.9а), либо в противоположную

сторону (Рис. 6.9б). В первом случае

изображение называется прямым, во втором

– обратным. От

.

Из осевой симметрии системы вытекает,

что отрезки

и

должны лежать в одной проходящей через

оптическую ось плоскости (в плоскости

рисунка). При этом изображение

может быть обращено либо в ту же сторону,

что и предмет (Рис. 6.9а), либо в противоположную

сторону (Рис. 6.9б). В первом случае

изображение называется прямым, во втором

– обратным. От

|

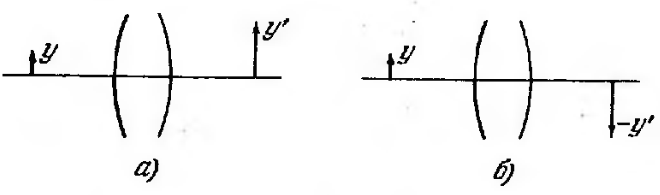

Рис. 6.9. Отрезки и , лежащие в сопряжённых плоскостях. |

Отношение линейных размеров изображения и предмета называется линейным или поперечным увеличением:

.

.

Линейное увеличение является алгебраической величиной. Оно положительно, если изображение прямое, и отрицательно, если изображение обратное.

|

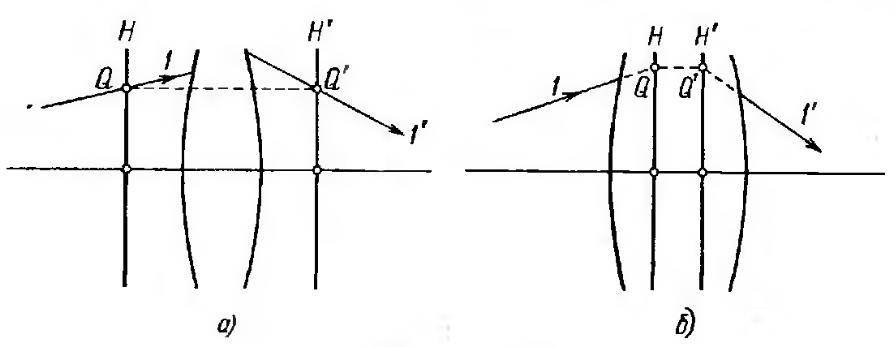

Рис. 6.10. Возможное расположение главных плоскостей оптической системы. |

Фокусные расстояния и оптическая сила

системы. Расстояние от передней

главной точки

до переднего фокуса

называется передним фокусным расстоянием

![]() .

Расстояние от

до

называется задним фокусным расстоянием

.

Расстояние от

до

называется задним фокусным расстоянием

![]() .

Фокусные расстояния – алгебраические

величины. Они положительны, если

соответствующий фокус лежит справа от

своей главной точки, и наоборот. Для

фокусных расстояний центрированной

оптической системы, образованной двумя

сферическими преломляющими поверхностями,

имеется соотношение:

.

Фокусные расстояния – алгебраические

величины. Они положительны, если

соответствующий фокус лежит справа от

своей главной точки, и наоборот. Для

фокусных расстояний центрированной

оптической системы, образованной двумя

сферическими преломляющими поверхностями,

имеется соотношение:

,

,

где

- показатель преломления среды, находящейся

перед оптической системой, а

![]() - преломления среды, находящейся за

системой. При равенстве показателей

преломления слева и справа модули

фокусных расстояний равны. Величина

- преломления среды, находящейся за

системой. При равенстве показателей

преломления слева и справа модули

фокусных расстояний равны. Величина

называется оптической силой системы. Чем больше , тем сильнее система преломляет лучи. Действительно, тем меньше будет фокусное расстояние, и тем меньше будет расстояние от главной плоскости до точки сбора параллельных лучей, падающих на линзу. Измеряется оптическая сила в диоптриях – 1/м.

Формула оптической системы. Задание

кардинальных плоскостей или точек

полностью определяет свойства оптической

системы. В частности, зная их расположение,

можно построить изображение предмета,

даваемое системой. Возьмём в пространстве

предметов отрезок

![]() ,

перпендикулярный к оптической оси (Рис.

6.11). Положение этого отрезка можно задать

либо расстоянием

,

перпендикулярный к оптической оси (Рис.

6.11). Положение этого отрезка можно задать

либо расстоянием

![]() от точки

от точки

![]() до точки

,

либо расстоянием

до точки

,

либо расстоянием

![]() от

до

.

Величины

от

до

.

Величины

![]() являются алгебраическими (на рисунках

указаны их модули).

являются алгебраическими (на рисунках

указаны их модули).

|

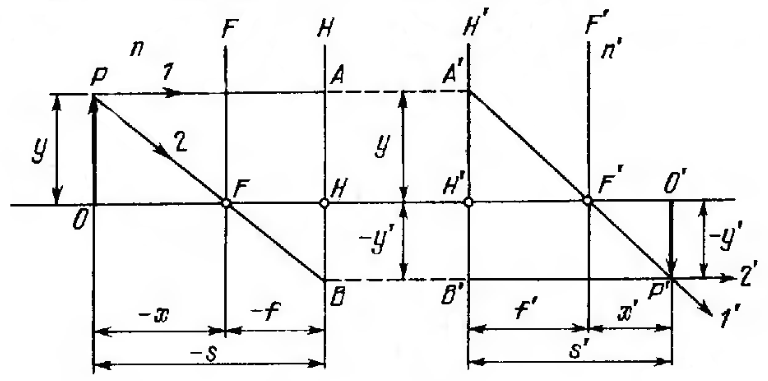

Рис. 6.11. Кардинальные плоскости и точки системы позволяют построить изображение предмета ОР, создаваемое ей. |

Проведём из точки

луч 1, параллельный оптической оси. Он

пересечёт плоскость

в точке

.

В соответствии со свойствами главных

плоскостей сопряжённый лучу 1 луч

![]() должен проходить через сопряжённую с

точкой

точку

должен проходить через сопряжённую с

точкой

точку

![]() .

Так как луч 1 параллелен оптической оси,

из точки

он пойдёт в точку

.

Теперь проведём из точки

луч 2, проходящий через передний фокус.

Он пересечёт плоскость

в точке

.

Так как луч 1 параллелен оптической оси,

из точки

он пойдёт в точку

.

Теперь проведём из точки

луч 2, проходящий через передний фокус.

Он пересечёт плоскость

в точке

![]() .

Сопряжённый с ним луч

.

Сопряжённый с ним луч

![]() пройдёт точку

пройдёт точку

![]() и пойдёт далее параллельно оптической

оси. Изображение точки

будет находиться на месте пересечения

лучей

и пойдёт далее параллельно оптической

оси. Изображение точки

будет находиться на месте пересечения

лучей

![]() и обозначаться

.

Изображение

и обозначаться

.

Изображение

![]() также перпендикулярно оптической оси

системы.

также перпендикулярно оптической оси

системы.

Между расстояниями

![]() имеется соотношение, называемое формулой

Ньютона:

имеется соотношение, называемое формулой

Ньютона:

![]() .

.

Из формулы легко получить соотношение

между

![]() :

:

![]() .

.

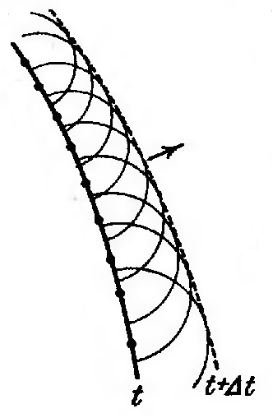

Принцип Гюйгенса-Френеля.

|

Рис.6.12. |

Интерференция света.

Пусть две ЭМВ с одинаковой частотой находятся в одной области пространства и возбуждают колебания в одной плоскости:

![]() .

.

При сложении данных волн амплитуда результирующего колебания будет подчиняться следующему выражению:

![]() ,

,

где

![]() - разность фаз. Если

- разность фаз. Если

![]() остаётся постоянной во времени, то волны

называются когерентными. В случае

некогерентных волн член, содержащий

косинус, в среднем равен нулю, и амплитуда

колебаний

будет определяться как

остаётся постоянной во времени, то волны

называются когерентными. В случае

некогерентных волн член, содержащий

косинус, в среднем равен нулю, и амплитуда

колебаний

будет определяться как

![]() .

С учётом того, что интенсивность

,

в некоторой точке пространства будет

наблюдаться простое сложение

интенсивностей. Иная картина происходит

в случае сложения когерентных волн.

Например, при

.

С учётом того, что интенсивность

,

в некоторой точке пространства будет

наблюдаться простое сложение

интенсивностей. Иная картина происходит

в случае сложения когерентных волн.

Например, при

![]() и равных амплитудах можно наблюдать

увеличение амплитуды в одних точках

пространства в два раза, а в других –

полное отсутствие поле. То есть, в

пространстве будут чередоваться

стационарные мини

и равных амплитудах можно наблюдать

увеличение амплитуды в одних точках

пространства в два раза, а в других –

полное отсутствие поле. То есть, в

пространстве будут чередоваться

стационарные мини

а) |

|

Рис. 6.13. Интерференция а) плоской волны с волной, несущей оптический вихрь; б) двух соосных пучков. |

|

|

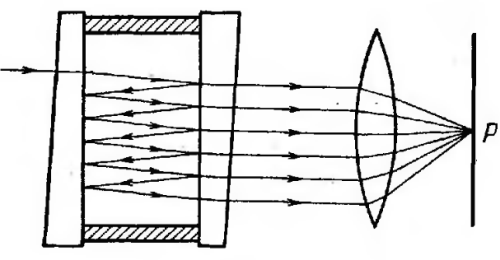

Рис. 6.14. Интерферометр Фабри-Перо. |

б)

б)