- •Тема 6 внезародышевые органы плода. Желточный мешок. Алантоис. Амнион. Пупочный канатик..Трофобласт, хорион. Плацента.Система «мать_плод».

- •6. Понятие о внезародышевых (провизорных) органах и их функциях.

- •Желточный мешок

- •Строение

- •Хорион.

- •Образование плаценты

- •Функции плаценты.

- •1.Конфликт по резус-фактору

- •2.Конфликт по системе аво

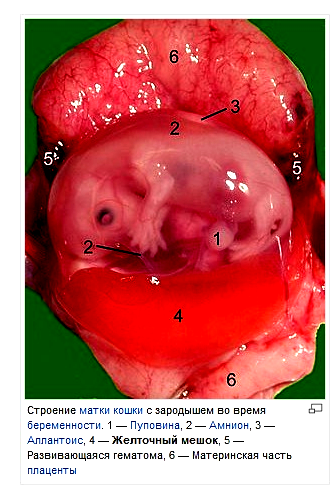

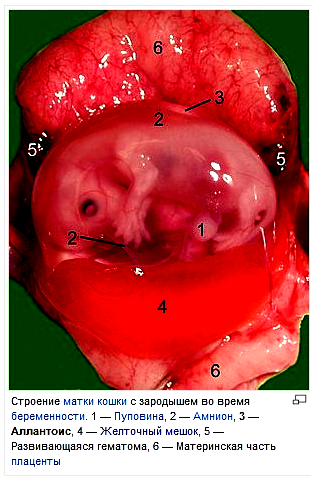

Желточный мешок

Желточный мешок у человека (пупочный, или пуповинный пузырек) — рудиментарное образование, утратившее функцию вместилища питательных веществ. Формируется на 11 сутки эмбриогенеза

Источник развития тканей желточного мешка

1.Внезародышевая энтодерма

2.Внезародышевая мезенхима.

Функции желточного мешка.

1.До 7-8-й недели эмбриогенеза — кроветворная.

2.Образование первичных половых клеток — гонобластов, которые мигрируют в него из области первичной полоски.

3. Формирование первичных кровеносных сосудов, в том числе сосуды пуповины

На III месяце внутриутробного развития желточный мешок перестает функционировать как орган кроветворения и кровообращения, редуцируется и остается в виде небольшого кистозного образования у основания пуповины.

Строение

С тенка

желточного мешка выстлана желточным

эпителием

— особым подтипом эпителия кишечного

типа. Эпителий состоит из одного слоя

кубических или плоских клеток

энтодермального происхождения со

светлой цитоплазмой и круглыми интенсивно

красящимися ядрами. После формирования

туловищной складки желточный мешок

связывается с полостью средней кишки

посредством желточного стебелька.

Позднее желточный мешок обнаруживается

в составе пупочного канатика в виде

узкой трубочки.

тенка

желточного мешка выстлана желточным

эпителием

— особым подтипом эпителия кишечного

типа. Эпителий состоит из одного слоя

кубических или плоских клеток

энтодермального происхождения со

светлой цитоплазмой и круглыми интенсивно

красящимися ядрами. После формирования

туловищной складки желточный мешок

связывается с полостью средней кишки

посредством желточного стебелька.

Позднее желточный мешок обнаруживается

в составе пупочного канатика в виде

узкой трубочки.

Аллантоис.

Алантоис закладывается на 14-15 неделе эмбриогенеза, т.е. в ходе 2 фазы гаструляции.

Источник развития

Внезародышевая энтодермой

Внезародышевая мезодерма

Аллантоис полностью исчезает на V месяце внутри утробной жизни.

Функция.

1.У птиц является мочевым мешком

2 .У

млекопитающих и человека участвует в

формирование кровеносных сосудов,

пуповины и плаценты ( в стенке).

.У

млекопитающих и человека участвует в

формирование кровеносных сосудов,

пуповины и плаценты ( в стенке).

3.Эмбриональный орган дыхания у высших позвоночных.

4.Выделение жидких отходов

Пупочный канатик (пуповина).

Источник развития.

1.Амниотическая ножка, соединяющей зародыш с амнионом и хорионом.

2.Остатки желточного протока желточного мешка.

3.Мезенхима амниотической ножки

4.Аллантоис со своими сосудами,

5.Внезародышевая мезодерма.

6.Желточный стебелек.

Функции.

Элемент систем «МАТЬ ПЛОД» обеспечивающий взаимодействие сосудистой системы плода и плаценты.

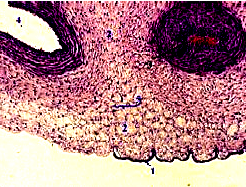

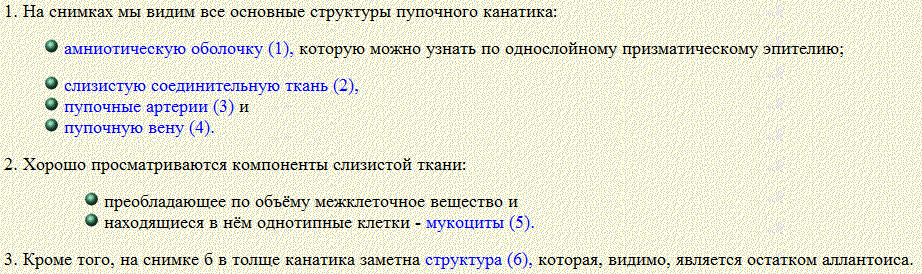

Строение

1.Наружный эпителий (производное эпителия амниотической оболочки)

2. Строма пупочного канатика (особый вид соединительной ткани, не встречающийся в организме человека после его рождения (вартонов студень). Ткань отличается богатством основного вещества и различными клетками — производными мезенхимы (фибробласты, миофибробласты, гладкие миоциты). Волокнистый компонент представлен слабо.

3.На ранних стадиях онтогенеза пуповина содержит 2 артерии и 2 вены.

4.В дальнейшем обе вены сливаются в одну. По вене пуповины течет артериальная кровь от плаценты к плоду, по артериям — венозная кровь от плода к плаценте. Сосуды пуповины имеют извилистый ход, поэтому пупочный канатик как бы скручен по длине.

Вартонов студень предохраняет пупочные сосуды (две пупочные артерии, по которым течет венозная кровь от плода, и одну вену, по которой течет насыщенная кислородом кровь к плоду) от сжатия, обеспечивая упругость канатика. Пупочный канатик доношенного плода имеет длину 40-50 см, диаметр — около 1,5 см.

А,Б

Патология пупочного канатика.

Омфалоцеле (грыжа пупочного канатика, пуповинная грыжа, эмбриональная грыжа) — вид врождённого дефекта передней брюшной стенки, при котором петли кишечника, печень и, иногда, другие органы выходят за пределы брюшной полости в грыжевом мешке. Омфалоцеле обусловлено дефектом развития мышц передней брюшной стенки.

Грыжевой мешок, сформированный брюшиной, выходит из брюшной полости через пупочное отверстие (пупок). В норме в ходе эмбриогенеза петли кишечника выходят за пределы брюшной полости, выпячиваясь в пупочный канатик, однако на сроке десяти недель беременности возвращаются обратно; при омфалоцеле же органы остаются в пупочном канатике. Грыжевой мешок при омфалоцеле в лёгких случаях может содержать единичные петли кишечника, в тяжёлых — практически все органы живота. В тяжёлых случаях хирургическое лечение затруднено, так как живот ребёнка патологически мал, не увеличившись до нормальных размеров в процессе эмбриогенеза.

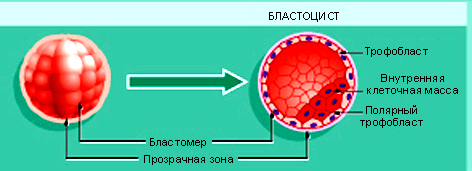

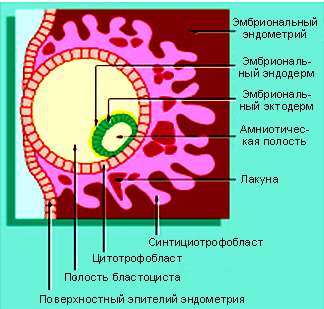

Трофобласт.

В результате первого деления дробления зиготы формируются неравнозначные бластомеры. В частности, мелкие светлые бластомеры активно пролиферируют и сравнительно быстро создают для темных бластомеров внешнее покрытие, именуемое трофэктодермой бластоцисты .Последняя является источником развития трофобласта, который возникает в процессе взаимодействия зародыша со слизистой оболочкой матки. Трофэктодерма из одного слоя клеток превращается в трофобласт. Наружная его часть преобразуется в симпласт (симпластотрофобласт) — в этой части исчезают межклеточные границы, и ядра клеток оказываются в общей симпластической плазме. Внутренняя часть трофобласта сохраняет клеточное строение, в связи с чем называется цитотрофобластом (или слоем Лангганса). Цито- и симпластотрофобласт структурно и метаболически связаны и совместно с мезенхимой формируют ворсинки хориона, создавая для них внешнее клеточно-симпластическое покрытие.

Функции трофобласта- имплантация зародыша и формирование важнейшего внезародышевого (провизорного) органа — плаценты.

Источник развития трофобласта –

1. Мелкие светлые бластомеры

2.Трофоэктодерма