Ideology-1

.pdfПоэтому «встреча» внутри ядра после интериоризации (втягивания) даже самых скромных, слабых, первых результатов функционирования идеологической конструкции (уровень Г) существенно влияет на устойчи вость как ядра, так и всей идеологической конструкции (российской идео логии 21).

Вторым внутренним фактором (внутренней среды) становится энер гия самоорганизации, самодвижения и саморазвития новых идеологичес ких институтов (на уровне В и Г): речь идёт о динамике оформления и ук репления ядра, о динамике «собирательства» ядром свойств и качеств фрагментов других идеологий в рамках нового идеологического института.

Третьим внутренним фактором может быть обозначено свойство внутренней организованности всего нового института (уровень Г), в том числе и ядра. Его исключительной потенциальной способностью стано виться подготовленность к «присвоению» позитивного результата деятель ности объединяющей идеологии, а при наличии негативного результата мобилизации интеллектуального ресурса для внесения возможных и необ ходимых корректив в функционирование идеологической конструкции.

Исключительно важным и необычным внешне внутренним фактором содействия новому идеологическому институту (объединяющей идеоло гии) является способность сопоставления эффективности функциониро вания идеологии консолидации с заранее определённым периодом време ни существования всей этой конструкции.

Этот период времени (для уровня Г) тесно связан и согласован с време нем функционирования идеологического компромисса (уровень Б).

К группе внешне внутренних факторов необходимо, на мой взгляд, от нести и ряд процедур, которые возникают и проявляются только с началом процесса институционализации идеологий первого — шестого секторов (движение от уровня А к уровню Г на схеме 24). Я имею в виду «новый иде ологический компромисс», «идеологическую инерцию», «движущие силы институционализации — слабые взаимодействия», «идеологическое вре мя», «идеологический масштаб», «идеологический капитал», «идеологи ческие сети».

Новый идеологический компромисс

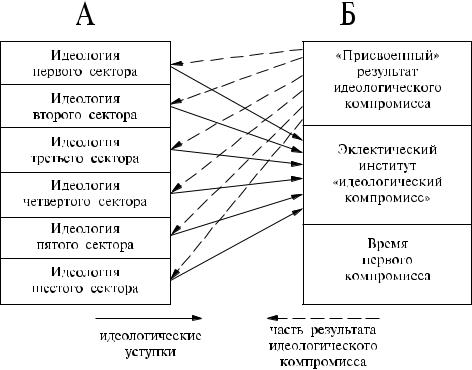

Снова обращаю внимание на схему 24. И теперь я преобразую представ ленные взаимосвязи между уровнями А и Б (схема 26). Здесь стрелки от идеологий первого — шестого секторов к блоку Б (эклектическому инсти туту «идеологический компромисс») соответствуют конкретным уступкам от каждой идеологии, участвующей в осуществлении идеологического компромисса. Стрелки от блока Б (от позиции — результат) показывают направления движения части результата, полученного в деятельности ин ститута «идеологический компромисс» и возвращаемого объекту компро мисса, согласно достигнутому соглашению, в виде компенсации (оплаты)

371

Схема 26

Влияние итогов первого идеологического компромисса на объекты – субъекты компромисса

за осуществленную «идеологическую уступку». После «присвоения» каж дым объектом — субъектом компромисса этого результата каждый объект становится богаче и соответственно переходит в новое состояние. Здесь создаётся и сохраняется, используется энергия для самоорганизации на родной идеологии.

Таким образом, по завершении периода времени, отведённого на фор мирование и функционирование первого идеологического компромисса и

достижения желаемого результата, идеологии всех секторов (первого — шестого) переходят в новое состояние: назову его Аб.

Отмечу, что в итоге осуществления идеологического компромисса суммарный «идеологический капитал» общества существенно увели чивается.

Далее я возвращаюсь к более тщательному рассмотрению взаимосвязей на схеме 24 уровней А и В (предидеологии).

По существу, это уже результат нового, второго, компромисса, в кото ром его объектом — субъектом стали частично другие идеологии перво

372

го — шестого секторов: они в состоянии Аб. В их число теперь необходимо включить как самостоятельный объект — субъект эклектический институт «идеология компромисса».

Новый, второй идеологический компромисс (схема 27) имеет более высокий уровень взаимодействия — это синкретизм. Истоки его возник новения, его энергетика — сохранение и функционирование каждой из идеологий российского общества, самостоятельно и на добровольных ос новах участвующих в каждом новом этапе идеологического компромисса.

На мой взгляд, логика и динамика второго идеологического компро мисса помогает понять природу возникновения более высокого уровня связей между блоками Б и В (от эклектики к синкретизму) и сам источник мотивации и энергетики.

Здесь же, на схеме 27, я обозначил обратные связи — влияние резуль тата второго идеологического компромисса на исходные субъекты — объ екты второго компромисса: идеологии первого — шестого секторов и эклектический институт Б, после «присвоения» результата второго ком промисса В, переходят в состояние Абв.

Схема 27

Влияние итогов второго идеологического компромисса на объекты — субъекты компромисса

373

Третий идеологический компромисс (блок Абв с блоком Г) реально со действует осуществлению нового гуманитарного синтеза и оформления новой объединяющей российской идеологии 21.

На третьем этапе компромисса на уровне Абв — восемь объектов — субъектов: добавляется синкретический институт В (схема 28).

Хочу обратить внимание читателей на чёткую и понятную пози тивную мотивацию для идеологии первого — шестого секторов по ак тивному их участию в идеологических компромиссах в поддержке нового гуманитарного синтеза. В итоге они все, без исключения, получают за свои

Схема 28

Влияние итогов третьего идеологического компромисса на объекты — субъекты компромисса

374

три уступки (строго согласованные) прибавление к своему идеологическо му капиталу в виде трёх результатов с уровней Б, В, Г.

Подводя итоги анализа трёх этапов нового идеологического компро мисса, ещё раз выделим его позитивную интегрирующую роль как важней шего и уникального фактора (внешнего и внутреннего) для всего процесса институционализации идеологии, для осуществления нового гуманитар ного синтеза.

Социология идеологических механизмов новой российской народной объединяющей идеологии развития России XXI века

Для понимания основных характеристик оформляющейся объединяю щей российской идеологии 21 важно подробнее рассмотреть сам переход от предидеологии консолидации (этап В на схеме 24 к этапу Г) к новому институту — идеологии консолидации1.

Прежде всего, отмечу, что на уровне А категории, определяющие содер жание идеологий первого — шестого секторов, трактуются в разных аспек тах общей гуманитарной парадигмы: геополитической, геоэкономической, геокультурной.

С началом процесса институционализации (движения от этапа А к эта пам Б, В, Г) я уже учитываю образование сетевых взаимодействий (они по казаны стрелками на схемах 26—28). А характер связей между институтами А, Б, В, Г в моём исследовании носит горизонтальный характер: отсутству ет доминирование (лидерство, руководство) института Г над институтами В, Б, А (см. схему 24), и наоборот — института А над институтами Б, В, Г.

Таким образом, в моей интерпретации процесса становления объединя ющей российской идеологии (этап Г на схеме 24) осуществляется институ ционально сетевой подход в рамках геокультурного подхода.

Яобозначил эти тенденции для подступа к фазе перехода от уровня В

куровню Г на основе гуманитарного тезиса, чтобы отфиксировать дина мику изменений ключевых категорий (уступок) с уровня А на уровень Б и В. Речь идёт о законности, мире и безопасности, благополучии, патрио тизме, которые входят в институты Б и В, в их смысловое ядро. Особо от мечу, что законность и благополучие понимается здесь как благополу чие для большинства населения России (либерализм).

Высокий уровень трансформации смыслов на уровне В с «присвоени ем» позитивных результатов деятельности институтов Б и В в Мире, пони маемом как Культура—Сеть, обеспечивают при «втягивании» мира, безо пасности, патриотизма на уровень Г в институт идеологии консолидации

1 Я использую термины «народная идеология развития России», «идеология консолида ции», «государственничество», «объединяющая идеология», «российская идеология 21», «российская объединяющая патриотическая идеология» как синонимы.

375

под воздействием синтеза их трансформацию. Эти смыслы проявляются в институте Г как культура мира, культура безопасности, культура пат риотизма. А законность и благополучие трансформируются в законность для всех (т. е. равенство Всех перед Законом), в благополучие для всех.

Полагаю, что в такой трансформации прослеживается и высший

смысл идеологического компромисса: мир, благополучие и безопас ность для Всех. Однако раньше влияния эклектики и синкретизма не хватало для преобразования смыслов.

Важнейшее понятие «мир» практически отсутствует в российских со циологических словарях и в словарях по проблемам безопасности (1999— 2010 гг. издания). Военная энциклопедия предлагает содержательное и убедительное, на мой взгляд, определение этой категории. Я приведу пер вые семь строк: «...состояние общества, характеризующееся отсутствием войны, вооружённой борьбы между государствами, народами, социальны ми группами внутри отдельных стран и основанное на проведении поли тики без прямого вооруженного насилия»1.

Существенным дополнением к такому развёртыванию категории «мир» служат суждения А.С. Капто: «...отсутствие ссоры, вражды, несогласия, разногласий при торжестве принципов согласия (как в международных де лах, так и во внутриполитической жизни государства); приязнь, единоду шие, доброжелательство, дружба между разными агентами (агент — от лат. agens, agentis — действующий) социальных отношений; покой, лад, друже любие, спокойствие — как социально психологическое и нравственное состояние человеческих обществ, социальных групп; мир как внутреннее состояние человеческой души, определяющее его образ мыслей и образ действий»2.

В моём исследовании ключевая роль отводится категории «культура». Российская социологическая энциклопедия определяет её как «специфи ческий способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе»3.

Ведущей доминантой такого анализа может стать, на мой взгляд, соци ологический анализ опыта Международного года культуры мира (2000) и размышления по поводу завершившегося Международного года диалога между цивилизациями (2001). Особенностью моего подхода к такому ос мыслению является важное суждение Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, представленное в его докладе на Саммите тысячелетия (6—8 сен

1 Военная энциклопедия: В 8 т. Т. 5. М., 2001. С. 154.

2 Капто А.С. Генезис и становление культуры мира // Безопасность Евразии. 2000. № 1.

С.100, 101.

3 Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. акад. РАН Г.В. Осипова. М.,

1999. С. 240.

376

тября 2000 г., Нью Йорк): «Наши послевоенные институты создавались под международный мир, а мы сейчас живём в мире глобальном. Эф фективное реагирование на этот сдвиг — основная институциональная задача, стоящая сегодня перед мировыми лидерами»1 (выделено мною. —

В.К.).

Полагаю, что новой актуальной научной проблемой становится пони мание сути «эффективного реагирования на этот сдвиг» как «основной институциональной задачи». Речь идёт о методологии, возможном кон цептуальном феномене, об институте, о процессе и т. д.

Самые предварительные итоги Года культуры мира показывают, что в качестве такого глобального института, глобальной стратегии, глобальной идеи уже проявляется программа ЮНЕСКО «На пути к культуре мира», сама культура мира2.

Моя точка зрения: в основе глобальной стратегии XXI века для форми рования эффективного реагирования на вызовы, опасности и риски новой глобальной реальности могут быть два взаимообусловленных гуманитар ных феномена — культура мира и культура безопасности. Я полагаю, что на пути сохранения и развития цивилизации состоялся первый шаг — оформилась культура мира. Теперь необходим второй шаг — становление культуры безопасности как самостоятельного глобального гуманитарного феномена XXI века.

Моя позиция: новая идеология XXI века оформляется в синтезе культу ры мира и культуры безопасности.

Понятия «культура безопасности» и «культура риска» развёрнуты и обо значены авторами коллективной монографии «Катастрофы и образова ние», которая опубликована под редакцией Ю.Л. Воробьева в 1999 году. Авторы исследования отметили, что «значимость триады „наука о рисках и безопасности — культура риска и безопасности — образование“ резко по вышается в связи с тем, что на государственном и международном уровнях формируется комплексная система на основе компонент указанной триа ды»3. Наглядно они представили уровни взаимодействия на оригинальной схеме (схема 29).

Важным продвижением в становлении социологии культуры безопас ности можно, на мой взгляд, считать обозначение ими и формулирование механизма взаимодействия культурной среды в соотношении с рисками, безопасностью и чрезвычайными ситуациями: по их мнению, процесс ста новления культурной среды «должен идти с опережением»4. «Под «куль турной средой» в отношении к рискам, безопасности и чрезвычайным

1 Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке // Безопас ность Евразии. 2000. № 1. С. 211.

2 Рац М. «Лишь бы не было войны»: К вопросу о культуре мира в России // Независимая газета. 1999. 4 марта. С. 8.

3 Катастрофы и образование / Под ред. Ю.Л. Воробьева. М., 1999. С. 18. 4 Там же. С. 31.

377

Схема 29

Схема системы «Наука — культура — образование

в области безопасности жизнедеятельности»

Источник: Катастрофы и образование. С. 18. |

ситуациям, — формулируют авторы книги, — мы понимаем социальное пространство (систему отношений), в котором происходит формирование мотивационного поля деятельности людей, направленной на восприятие рисков, анализ ситуации и принятие решений, обеспечивающих индиви дуальную защищённость и участие в риск коммуникации с целью предот вращения чрезвычайных ситуаций и событий риска (для обеспечения бе зопасности) или ликвидации их последствий (если события произошли)»1.

Необходимость и важность оформления культуры безопасности в кон тексте мировой культуры, в контексте и взаимосвязи с культурой мира од ним из первых обстоятельно рассмотрел С. П. Хантингтон в своей статье «Одинокая сверхдержава»2. Он тщательно анализирует взаимодействие мощи и культуры, которое, по его мнению, для XXI века будет решающим образом влиять на характер сотрудничества (антагонизма) между государ ствами. Автор предварительно обосновал важную тенденцию, которая мо

1 Катастрофы и образование. С. 31.

2Huntington S. P. The Lonely Super Power // Foreign Affairs. 1999. March — April. Vol. 78.

№2.

378

жет проявиться в ближайшие 10—20 лет. Речь идёт о переходе от «одно многополярности» (сегодня единственная сверхдержава — США) к истин ной многополярности XXI века.

Собственно, исходный этап становления культуры безопасности (во взаимосвязи с культурой мира) может быть соотнесён с Хартией евро пейской безопасности, принятой на саммите ОБСЕ 19 ноября 1999 года. Во первых, в документе было констатировано возникновение новых угроз и вызовов для XXI века всем странам (международный терроризм, экстре мизм с применением насилия, организованные преступность и оборот наркотиков, острые экономические проблемы и деградация окружающей среды)1. Во вторых, в хартии откровенно констатировано: «С вызовами и угрозами, с которыми мы сталкиваемся сегодня, самостоятельно не может справиться ни одно государство или организация»2.

Определённый итог анализа движения от культуры мира к культуре бе зопасности (и необходимости их взаимодействия) как пути от реагирова ния к предотвращению сформулирован Кофи Аннаном, Генеральным сек ретарём ООН, в докладе об итогах работы ООН за 1999 год. Переход «от культуры реагирования к культуре предотвращения будет нелегким, — подчеркнул он, — однако трудность выполнения нашей задачи отнюдь не означает, что она становится менее насущной»3.

В сентябре 2000 года на Саммите тысячелетия Кофи Аннан более под робно развернул тезис о «культуре предотвращения». Сейчас «формирует ся новая концепция безопасности. Если раньше обеспечение безопаснос ти означало защиту территории от внешнего нападения, то теперь оно включает в себя защиту всего населения и конкретных людей от насилия, порождённого внутри государства...

...эти новые задачи в области обеспечения безопасности заставляют нас подходить к этому вопросу творчески и корректировать наши традицион ные концепции с тем, чтобы они больше отвечали потребностям новой эры. Однако один проверенный временем рецепт остаётся верным как ни когда: начинать нужно с предотвращения»4 (выделено мною. — В.К.).

Таким образом, в самом предварительном порядке, можно выделить ос новные характеристики для определения содержания категории «культура безопасности». Прежде всего, можно назвать гуманитарность, имея в виду линию обеспечения безопасности человека. Далее — миротворче ство как органическую связь с культурой мира. На третьем месте, с учётом итогов многих социологических исследований, можно обозначить закон ность в смысле равенства всех людей перед законом.

1 Хартия европейской безопасности // Независимая газета. 1999. 23 ноября. С. 6. 2 Там же.

3 Аннан К. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов: Го довой доклад о работе Организации за 1999 год. Нью Йорк, 2000. С. 21.

4 Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке. С. 236.

379

Ряд работ американского социолога и политолога Френсиса Фукуямы посвящён анализу интегрирующей роли доверия именно в создании новой культуры общения, а по существу, геокультуры. В своей книге «Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния» он пишет: дове рие — это «ожидание, возникающее в рамках сообщества и состоящее в том, что другие члены этого сообщества будут демонстрировать правиль ное, честное поведение, выдержанное в духе сотрудничества, основанное на общепринятых нормах этого общества. Данные нормативные ожидания могут быть связаны как с глубокими „ценностными“ вопросами (такими, как природа Бога или справедливости), так и с нормами повседневной жизни, такими, как критерии профессионализма и кодексы профессио нального поведения. Иными словами, мы доверяем врачу, что он или она не причинит нашему здоровью сознательного ущерба, так как хранит вер ность клятве Гиппократа и соответствует стандартам, принятым в профес сии медика»1.

Ф. Фукуяма добавляет ещё тезис, который более полно раскрывает син тезирующую роль доверия как проявления современной социальной соли дарности. «Как правило, доверие возникает в случае, — пишет он, — если сообщество объединено неким набором моральных ценностей, благодаря которому в нём возникают ожидания правильного и честного поведения. В некотором смысле значение имеет даже не сам характер данных ценнос тей, а тот факт, что они объединяют людей: например, и пресвитерианцы, и буддисты, скорее всего, найдут много общего именно со своими едино верцами, что и явится основой взаимного доверия... Вообще, чем больше требования предъявляются к индивидам со стороны разделяемой сообще ством системы этических ценностей и чем строже условия вступления в сообщество, тем выше внутри этого сообщества уровень солидарности и взаимодоверия. Так, мормоны и „свидетели Иеговы“ с их довольно стро гими условиями членства, такими, как воздержание и уплата церковной десятины, должны ощущать между собой более тесную взаимосвязь, чем, скажем, методисты или члены епископальной церкви, готовые принять в свои ряды практически любого»2.

Этот подход получил развитие и в следующей книге Ф. Фукуямы «Вели кий разлом. Человеческая природа и воссоздание социального порядка»3. Особый интерес эта его работа (вместе с книгой А. Селигмэна «Пробле ма доверия») представляет для моего исследования становления объеди няющей идеологии по той причине, что он вместе с Селигмэном изучает реальные процессы возникновения трансгосударственных экономиче

1 Fukuyama F. Trust: Social Virtues and the Creation of Prosperity. N. Y., 1995. P. 26. 2 Ibid. P. 153, 154.

3Fukuyama F. The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order. N. Y., 1999. P. 16, 48, 49, 55, 56.

380