Лекция 5.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Р. Ингарден)

Вопросы:

1. Фр. Брентано. Интенционализм как методологический принцип.

2.Феноменологическая школа.

3.Феноменология Э. Гуссерля.

Литература:

• Бохенский Ю.М. Современная европейская философия. - М.: Научный мир, 2000.

•Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Высш. шк., 2001.

•Современная западная философия: Словарь / Сост. В.С. Малахов, В.П. Филатов. - 2-е изд. - М.: ТОН – Остожье, 1998 (3-е изд. - 2009).

•История философии: Запад – Россия – Восток. - В 4 кн. - Кн. 4. Философия XX в. - М., 1999.

•Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - В 4 т. - Т. 4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997.

•Современная западная философия: Учеб. пособие / Под общ. ред. Т.Г. Румянцевой. - Мн.: Высшая школа, 2000. С. 83–95 (2-е изд. - 2009).

Вопрос 1.

Фр. Брентано. Интенционализм как методологический принцип

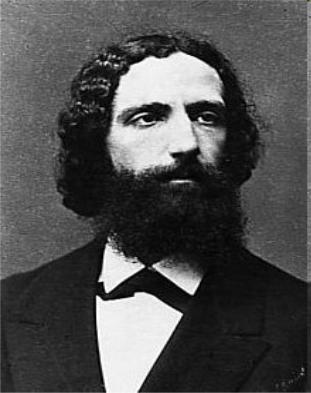

• Философ и психолог Франц Клеменс Гоноратус Герман Брентано (Brentano) (1838–1917) –

основоположник австрийской философской традиции, развивавшейся во многом в оппонировании идеям и стилю немецкой трансцендентально-критической философии; провозвестник феноменологии и некоторых идей аналитической философии.

• Изучал философию и теологию, некоторое время прожил у доминиканцев в Граце, после чего - посвящен в священнический сан в 1864 г.

• В 1866 г. он стал приват-доцентом философии в Вюрцбурге, в 1873 г. был выбран там же профессором, но сразу же подал в отставку; отказался в 1880 г. от кафедры ординарного профессора философии в Вене, которую занимал с 1874 г., и продолжал читать лекции в том же Университете в качестве приват-доцента.

• Философские воззрения основываются отчасти на учении Аристотеля и его средневековых толкователей, отчасти на новейшей английской психологии.

• Важнейшие сочинения: «Die Psychologie des Aristoteles» (Майнц, 1867), «Psychologie vom empirischen Standpunkte» («Психология с эмпирической точки зрения», Т. 1, Лейпциг, 1874).

• Утверждал, что «истинный метод философии не отличается от метода естественных наук».

• Взгляды на научную философию оказали громадное влияние на позднейших немецких философов, таких, как А. Мейнонг и Э. Гуссерль, а также - на логический позитивизм.

• Считал, что в психологии нельзя рассматривать изолированные реакции; невозможно путем механических измерений дать ответ о природе психических процессов. Он заложил предпосылки развития гештальтпсихологии в целом.

Вопрос 1.

Фр. Брентано. Интенционализм как методологический принцип

•Э. Гуссерль признавал, что именно лекции Ф. Брентано помогли ему сделать философию уделом своей жизни.

•В историю философии Ф. Брентано вошел как разработчик методологического принципа –

интенционализма, который сам Брентано считал поворотным пунктом всей философии в Европе.

•Интенциональность (лат., intentio – стремление): в феноменологии – первичная смыслообразующая устремленность сознания к миру; смыслоформирующее отношение сознания к предмету; предметная интерпретация ощущений.

•Термин «интенциональность», широко распространенный в средневековой схоластике, в

современную философию ввел именно Ф.Брентано; в его философском опыте интенциональность понимается как имманентная предметность и критерий различения психических и физических феноменов.

•Понятие «интенциональность» становится ключевым также и в философии Э. Гуссерля: здесь, это - акт придания смысла (значения) предмету при постоянной возможности различения предмета и смысла.

•Интенциональность – структура переживания, фундаментальное свойство переживания быть «сознанием о...».

•Э. Гуссерль считал , что сознание направлено на предмет, но оно не направлено на значение предмета или переживание смысла предмета (переживание смысла предмета и есть направленность сознания, понятая в феноменологическом смысле слова).

Вопрос 1.

Фр. Брентано. Интенционализм как методологический принцип

•Интенционализм как методологический принцип: Ф. Брентано утверждал:

1)всякий психический акт является осознанным; сознание о нем дано в нем самом;

2)всякий, даже самый простой психический акт обладает двойным - первичным и вторичным - объектом;

3)сознание всегда интенционально, направлено на объект;

4)психический акт является осознанием предмета трояким образом - он представляет, познает и чувствует;

5)в совокупности своих отношений психический акт является предметом как своего самопредставления, так и своего самопознания и самочувствования;

6)не только само-представление представляет, но и самопознание и представляет, и познает, а самочувствование и представляет, и познает, и чувствует.

•В поздний период Ф. Брентано изменил статус первичного объекта психологического акта, отказав ему не только в реальном, но и в интенциональном бытии (имеет место не мыслимое, а мыслящее, т. е. акт мышления).

•На базе данных методологических установок европейская философия, по убеждению Ф.Брентано, способна начать новую эру своего существования, после завершения трех предшествующих кругов ее развития: Древности, Средних веков и Нового времени.

•Ретроспективный взгляд в конце XX в. позволяет со значительной долей вероятности констатировать, что задуманный Ф. Брентано проект в целом удалось осуществить.

Вопрос 2.

Феноменологическая школа (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Р. Ингарден)

•феноменология – одно из главных направлений в философии 20 в. Основатель направления – Э. Гуссерль, непосредственные предшественники – Ф. Брентано и К. Штумпф.

•Исходный пункт Ф. – книга Ф. Брентано «Психология с эмпирической точки зрения» (1874) и книга Э. Гуссерля «Логические исследования», тт. I, II (1900–1901); ядро Ф. – идея интенциональности.

•Ф. – не замкнутая философская школа, но широкое философское движение, в котором уже в ранний период возникают тенденции, несводимые к философии Э. Гуссерля, – учения М.Шелера и М. Хайдеггера; работы мюнхенской группы феноменологов (И. Дауберт, А.Райнах, А. Пфендер и др.), которая, в свою очередь, обнаруживает близость к аналитической философии и традиционной метафизике (Д. фон Гильдебранд, И. Зайферт и др.).

•Эволюцию Ф. характеризует применение феноменологического метода в психологии и психиатрии, этике и эстетике, праве и социологии, философии религии, онтологии, философии математики и естествознания, истории и метафизике; влияние на экзистенциализм, персонализм, герменевтику и др. философские течения 20 в.

•К основным периодическим и непериодическим изданиям можно отнести: собр. соч. Э.Гуссерля – Husserliana (к наст. времени 36 тт.); собр. соч. М. Хайдеггера (к наст. времени более 80 тт.); Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung (1913–1930); Philosophy and phenomenological research (с 1940); Phänomenologische Forschungen (с 1975); Phenomenologica (с 1958, более 130 тт.); Journal of British Society for Phenomenology (с 1970); Analecta Husserliana (с 1971, более 70 тт.); Phenomenological Inquiry (с 1976); Husserl Studies

(с 1984); Heidegger Studies (с 1985).

Вопрос 2.

Феноменологическая школа (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Р. Ингарден)

•Исходный пункт Ф. как философского учения – интенциональная жизнь сознания (Э. Гуссерль), бытие личности (М. Шелер), фундаментальные структуры человеческого

существования (М. Хайдеггер), человеческая реальность (Ж.-П. Сартр), – доступ к ним и возможность их описания укоренены в самом сознании и человеческом бытии.

•Феноменологический метод является принципиально дескриптивным, ему свойственно отстранение от любых предпосылок, которые не реализуются в опыте.

•В основе феноменологического метода - «эпохе» (иначе, «феноменологическая редукция»)

– заключение в скобки всех допущений относительно существования предметов внешнего опыта и «трансцендентальная редукция» – заключение в скобки своего собственного сознания как психологической реальности.

•Основная идея Ф. – неразрывность и, в то же время, нередуцируемость, взаимная несводимость друг к другу сознания, человеческого бытия, личности, с одной стороны, и предметного мира, психофизической природы, социума, духовной культуры – с другой стороны.

Вопрос 2.

Феноменологическая школа (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Р. Ингарден)

•Гуссерлевский лозунг «К самим вещам!» ориентирует на отстранение от причинных и функциональных связей между сознанием и предметным миром, а также от их диалектико- мистического взаимопревращения.

•У Э. Гуссерля взаимная несводимость сознания и мира выражается в различии трех видов связей: а) между познаваемыми в науке вещами (вопрос о существовании внешнего мира объявляется метафизическим); б) между переживаниями познающего сознания; в) между логическими связями теории.

•У М. Хайдеггера идея несводимости выражена в «онтологической дифференции» –

различии бытия и сущего, у Ж.-П. Сартра – в различии «в-себе-бытия» и «для-себя- бытия»; у М. Мерло-Понти – «невидимого» и «видимого», поскольку невозможно представить себя просто кусочком мира и исключительно объектом биологических, психологических и социологических исследований.

•В послегуссерлевской Ф. приоритет отдан проблеме неразрывности человеческого бытия и мира. У М. Хайдеггера само человеческое бытие как «бытие-в-мире» есть неразрывность мира и человека, поэтому проблема сознания отходит на второй план –

речь идет не о многообразии феноменов сознания, но о единственном, фундаментальном феномене – человеческом «здесь-бытии» (Dasein). Для М. Мерло-Понти источник смысла

– в человеческом одушевленном теле и поле восприятия, «между» сознанием и миром.

Вопрос 2.

Феноменологическая школа (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Р. Ингарден)

•Ф. объединяет противопоставляемые «истины в себе» (идеальные, вневременные предметы) и абсолютный временной поток сознания; рефлексию и время; время и бытие. Поток сознания и идеальный предмет – два полюса феноменологической сферы.

•Время рассматривается в Ф. не как объективное время (существование которого, как и объективного пространства, не отрицается), но как временность, темпоральность самого сознания и прежде всего его первичных модусов – восприятия, памяти, фантазии (Э. Гуссерль), человеческого бытия (М. Хайдеггер), человеческой реальности (Ж.-П. Сартр), субъективности (М. Мерло-Понти).

•Время как «сеть интенциональностей» есть средоточие сознания и человеческого бытия и основное средство его описания.

•При этом в Ф. следует различать две тенденции в понимании времени:

(1) время как синтез внутренних фаз переживания, как «интенциональная линия», пронизывающая и объединяющая поток феноменов (Э. Гуссерль), базисная структура которой: (а) «теперь-точка» (первоначальное впечатление), (б) ретенция, т.е. первичное удержание этой «теперь-точки» и, соответственно, цепочка ретенций; (в) протенция, т.е. первичное ожидание, или предвосхищение, конституирующее «то, что приходит». При этом, темпоральность, временность – основа единства сознания

(2) время человеческого бытия как чистая экстатичность (от «экстаз» - восхищение), как изначальное «вне-себя», «в себе самом» и «для себя самого» (М. Хайдеггер). Темпоральность здесь раскрывается в трех модусах: «уже-быть-в» (прошлое), «быть при» (настоящее) и «быть-впереди-себя» (будущее). Именно будущее как предстоящее, как возможность, которая для человеческого бытия никогда не становится действительностью (смерть), есть возможность экзистенциального времени, объединяющего настоящее, прошлое и будущее.

Вопрос 2.

Феноменологическая школа (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти, А. Шюц, Р. Ингарден)

•Принципиальным для Ф. является разработка онтологического понимания истины.

•Э. Гуссерль называет истиной, во-первых, как определенность бытия, т.е. единство значений, существующее независимо от того, усматривает ли его кто-то или нет, так и само бытие – «предмет, свершающий истину»; во-вторых, истина – это структура акта сознания, которая создает возможность усмотрения положения дел именно таким, каким оно есть, т.е. возможность тождества (адеквации) мыслимого и созерцаемого;

очевидность как критерий истины является не особым чувством, сопровождающим некоторые суждения, а переживанием этого совпадения.

•Для М. Хайдеггера истина – это не результат сравнения представлений и не соответствие представления реальной вещи; истина не является и равенством познания и предмета, одного сущего (субъекта) и другого сущего (объекта). Истина как истинное бытие, как открывающее бытие укоренена в способе бытия человека, которое характеризуется как раскрытость. У позднего М. Хайдеггера истина – несокрытость, «алетейя»; истина как правильность представления «полностью зависит от истины как несокрытости сущего». Хранительница истины – поэзия, являющаяся сущностью искусства. Истина, по существу, тождественна бытию; история бытия – это история его забвения, история истины – это

история ее гносеологизации.

•При этом, исходный пункт обращения Ф. проблемам обоснования научного познания – тезис Ф. Брентано о том, что истинный метод философии не отличается от метода естественных наук. Но речь здесь идет не о принятии позитивистской методологии, а об

отказе от деления наук на спекулятивные и точные, а также речь идет о превращении философии в строгую науку, основанную на опыте. Если естествознание – описание физических феноменов, основанное на внешнем опыте, то философия как наука о сознании - это описание психических феноменов на основе внутреннего опыта.

Вопрос 3.

Феноменология Э. Гуссерля

• Эдмунд Гууссерль (нем. Edmund Husserl, 8 апреля 1859, Просниц, Моравия (Австрия) - 26 апреля 1938, Фрайбург) - нем. философ, основатель феноменологии.

• Его первые публикации были посвящены проблемам основания математики («Философия арифметики», 1891) и логике («Логические исследования» I, 1900; II, 1901).

• «Логические исследования» становятся первой книгой нового направления философии, открытого Гуссерлем — феноменологии.

• Начиная с 1901 г., в Геттингене и Мюнхене, публикует программную статью в «Логосе» —

«Философия как строгая наука» (1911) и первый том «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913).

• В 1916 г. он получает кафедру во Фрайбурге, которую до него занимал Риккерт.

• Несмотря на враждебность, которой окружил его нацистский режим, Гуссерль не эмигрировал; умер во Фрайбурге в 1938, от плеврита. Его бельгийский ученик Ван Бреда, опасаясь гитлеровского антисемитизма, перевез в Лувен библиотеку и неизданные работы Гуссерля.

• Разобранный архив Эдмунда Гуссерля в Лувене насчитывает сорок тысяч неизданных листов (частично стенограммы), которые публикуются в полном собрании сочинений — Гуссерлиане.