- •Эпидемиология

- •Классификация

- •Клинические признаки и симптомы

- •Диагноз и рекомендуемые клинические исследования

- •Клинические рекомендации

- •Неотложная терапия

- •Радиочастотная катетерная деструкция (абляция) аритмогенной зоны

- •Радиочастотная катетерная деструкция (абляция) аритмогенной зоны

- •Постоянная терапия

- •Радиочастотная катетерная деструкция (абляция) аритмогенной зоны.

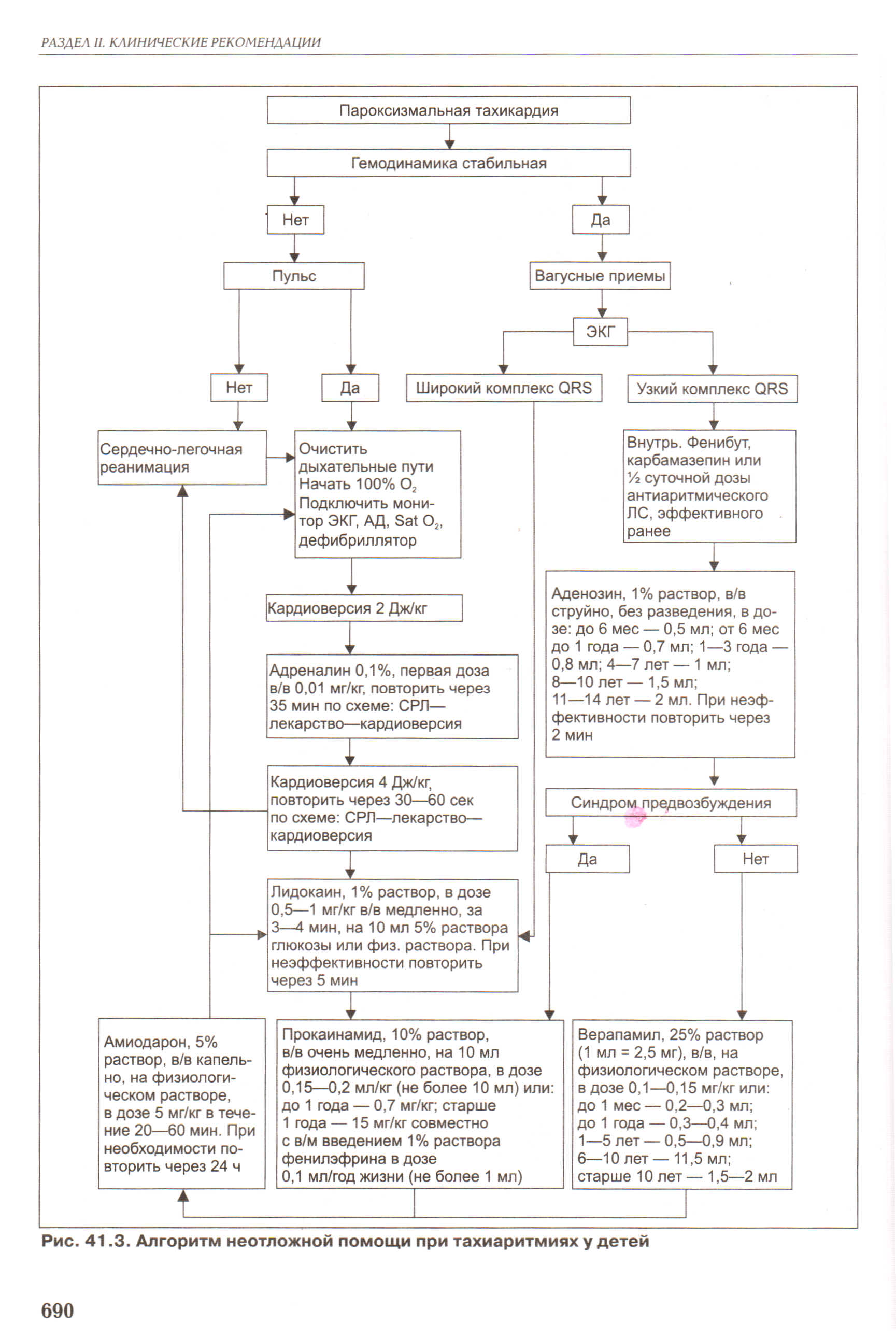

Неотложная терапия

Неотложная терапия ПСВТ направлена на прерывание пароксизма тахикардии и нормализацию гемодинамики. При выявлении пароксизма тахикардии у ребенка неотложную терапию начинают с вагальных проб, которые проводятся последовательно в следующем порядке.

Вагальные пробы (уровень доказательности В):

• переворот вниз головой, стойка на руках;

• проба Ашнера;

• проба Вальсальвы;

• массаж каротидного синуса;

• нажатие на корень языка.

В первые 20-25 мин приступа вагальные пробы наиболее эффективны и прерывают пароксизм в 50% случаев при АВ реципрокных тахикардиях и 15% случаев при АВ узловых реципрокных тахикардиях. У детей раннего возраста наиболее эффективным является пере ворот вниз головой на несколько минут. Проведение проб относится к I классу показаний по данным АиЕАК

При сохранении регулярной гемодинамически стабильной пароксизмальной тахикардии на фоне проведения вагальных проб в неотложной терапии последовательно применяют ЛС с антиаритмическим действием. Тактика неотложной медикаментозной терапии зависит от электрофизиологического субстрата ПСВТ.

Неотложную терапию ПСВТ с узким QRS комплексом, а также с широким QRS комплексом в результате функциональной блокады ножек пучка Гиса начинают с внутривенного введения ЛС, обладающего выраженными антиаритмическими свойствами, трифосаденина:

Трифосаденин, 1% р-р, в/в струйно 0,5 мл (детям до 6 мес); 0,8 мл (6-12 мес), 1 мл (детям 1-7 лет), 1,5 мл (8- 10 лет), 2 мл (детя.м старше 10 лет) однократно; при неэффектuвности введение можно nовторитъ еще дважды с интервалом в несколько минут (не менее 2 мин).

При в/в введении трифосаденин замедляет проведение через АВ-узел, прерывает механизм риентри и способствует восстановлению синусов ого ритма (рис. 41.4). Антиаритмический эффект ЛС связан с замедлением автоматизма пейсмекерных клеток, замедлением проведения в АВ-узле, снижением сократимости предсердий, подавлением высвобождения норадреналина (1 класс показаний по АиЕАК). ЛС противопоказано при удлинении интервала QT, 11 или ПI степени АВ блокады, слабости синусов ого узла.

При неэффективности трехкратного введения трифосаденина дальнейшее назначение ле нецелесообразно и купирование пароксизма тахикардии продолжают введением антиаритмического ле IV класса, верапамила (1 класс показаний по АиЕАК), действующего на медленные входящие кальциевые каналы, угнетающего автоматизм синусового узла и деполяризацию в АВ-узле. При в/в введении ле быстро метаболизируется. ле противопоказано при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта, АВ-блокадах, синдроме слабости синусового узла, гипотонии, кардиогенном шоке, стенозе устья аорты:

Верапамил 0,25% р-р, в/в медленно (не менее 3 мин) в дозе 0,1-0,15 мг/кг новорожденным - 0,75.мг, детям грудного возраста - 0,75-2мг, детя.м 1-5 лет - 2-3 мг, дemям. 6-14 лет2,5-5.мг, до клинического эффекта

+

Калия и мaгния acnapaгинат в/в 2-5 мг, однократно

или

Верапамил внутръ 1-2 .мг/кг (20-60 .мг), однократно

+

Калия и мaгния acnapaгинат внутръ 0,5-2 г/сут, однократно.

Назначение Р-блокатора пропранолола (П класс антиаритмических ЛС и Пб класс показаний по АиЕАК) более эффективно у детей с предсердными пароксизмальными тахикардиями и мало эффективно при псвт у больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. ле противопоказано при бронхиальной астме, нарушении атриовентрикулярного проведения, артериальной гипотензии, синдроме слабости синусового узла.

Пропранолол в/в 10-100 мкг/кг струйно медленно в течение 10 мин, максuмалъная однократная

доза 1 мг, введение можно повторитъ через несколько мин, до 3 введении.

При длительном сохранении тахикардии рекомендуется в/в введение ле ПI класса - амиодарона, свойствами которого являются удлинение продолжительности потенциала действия и рефрактерности всей ткани миокарда, включая дополнительные пути проведения, вследствие блокады калиевых каналов; торможение быстрого входящего натриевого тока; локальное антиадренергическое (как а-, так и Р-блокирующее) действие на уровне миокарда, не распространяющееся на другие органы и системы; блокада кальциевых каналов вследствие чего вызывает урежение ритма и замедление проведения в АВ узле; дилатация периферических и коронарных СОСУДОВ. ле очень эффективено В предотвращении развития и кynировании фибрилляции желудочков. Имеет очень большой период полувыведения (от 2 до 10 суток при остром введении). Рекомендован для лечения наджелудочковых тахикардий как Пб класс показаний по АиЕАК Пик концентрации ле в сыворотке крови достигается в течение 30 мин. При необходимости введение ле можно проводить в течение нескольких суток (не более 5 дней). Обычно при кyпировании длительного пароксизма суправентрикулярной тахикардии начинают с в/в введения, после чего переходят на прием таблеток внутрь:

Амиодарон, 5% р-р, в/в кап. в 0,9% р-ре натрия хлорида или в 5% р-ре декстрозы; начальная нагрузочная доза 3-5мг/кг при введении в течение 20-40 мин, затем поддерживающая доза 0,5 мг/ мин в течение 3-6 ч; общая суточная доза не более 10мг/кг , или внутрь 5-10мг/кг, до клинического эффекта.

При пароксизмах трепетания предсердий, эктопической и риентри предсердной тахикардии, ортодромной АВ реципрокной тахикардии купирование приступа у детей старшего возраста (7-18 лет) возможно введением прокаинамида, относящегося к 1a классу антиаритмических ле. ле блокирует входящий быстрый натриевый ток в мембранах клеток-водителей ритма, снижая скорость деполяризации в фазу О потенциала действия; снижает проводимость в большинстве тканей миокарда - в предсердиях, проводящей системе сердца дистальнее АВ-узла, в желудочках (в меньшей степени влияет на проводимость в АВ-узле), подавляет антеградную и ретроградную проводимость по дополнительным проводящим путям. Введение проводится под контролем ЭКГ и АД и прекращается при резком падении АД, появлении прогрессирующего расширения желудочкового комплекса на ЭКГ:

Прокаинамид 10% р-р, в/в медленно

в дозе 10-20 мг/кг (0,1-0,2 мг/кг), скоростъ введения не выше 50мг/ мин, до клинического эффекта

+

Декстроза, 5% р-р, в/в 10 мл, однократно или

Натрия хлорид, 0,9% р-р, в/в 10 мл, однократио

+

Фенилэфрин 1% р-р, в/в 0,1 мл/год жизни (не более 1 мл), однократно.

Радиочастотная деструкция относится к минимально инвазивным интервенционным методам лечения аритмий и является методом выбора при гемодинамически нестабильных певт (1 класс показаний по АиЕАК). Данный вид немедикаментозного лечения про водится в условиях рентгеноперационной: