- •Содержание

- •1. Геометрические и оптические параметры оптических волокон

- •Геометрические параметры

- •Оптические параметры

- •1.2.1. Относительная разность показателей преломления

- •1.2.2. Числовая апертура

- •1.2.3. Нормированная частота

- •1.2.4. Число распространяющихся мод

- •1.2.5. Диаметр модового поля

- •1.2.6. Длина волны отсечки

- •2. Передаточные характеристики оптических волокон

- •2.1. Оптические потери в волокне

- •2.2. Потери на стыках оптических волокон

- •2.3. Дисперсия импульсов

- •2.3.1. Причины и виды дисперсии

- •2.3.2. Показатель преломления материала

- •2.3.3. Материальная дисперсия

- •2.3.4. Межмодовая дисперсия

- •2.3.5. Совместное влияние межмодовой и материальной дисперсий

- •2.3.6. Дисперсия в ступенчатых одномодовых волокнах

- •2.3.7. Поляризационная дисперсия

- •2.4. Ширина полосы пропускания

- •3. Характеристики современных оптических волокон

- •3.1. Многомодовые градиентные оптические волокна

- •3.2. Одномодовые волокна

- •3.2.1. Стандартные оов с несмещенной дисперсией

- •3.2.2. Оов со смещенной нулевой дисперсией

- •3.2.3. Оов со смещенной ненулевой дисперсией

- •4. Измерение передаточных характеристик ов

- •4.1. Методы измерения затухания

- •4.2. Метод обрыва

- •4.3. Измерение вносимых потерь

- •4.4. Метод обратного рассеяния

- •4.5. Измерение полосы пропускания и дисперсии оптических волокон

- •4.6. Измерение параметров формы оптических импульсов

- •Литература

4.3. Измерение вносимых потерь

Метод основан на последовательном измерении мощности оптического излучения на выходах измеряемого ОВ и источника излучения, который присоединяется к приемнику излучения непосредственно или с помощью вспомогательного ОВ, который так же, как и измеряемое ОВ, армирован оптическим соединителем.

Оптические соединители, которыми армированы измеряемое и вспомогательное ОВ, должны иметь известные уровень потерь разъемов αр при соединении и длину L.

Основное отличие метода измерения вносимых потерь от метода обрыва заключается в использовании для измерений оптических разъемов. На практике используют две разновидности метода измерения вносимых потерь.

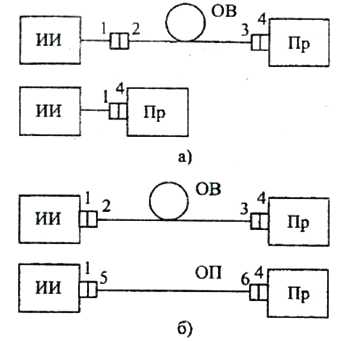

В первом варианте (рис. 4.3, а) используется источник излучения с выходом в виде гибкого оптического поводка. Проводятся два измерения: в первом измеряемое ОВ подключают между выходом источника и фотоприемника и измеряют уровень p1; во втором источник непосредственно подключается к приемнику и измеряется уровень р2.

Для определения затухания a вычисляют разность двух измеренных уровней

![]() ,

(4.4)

,

(4.4)

куда входит среднее значение потерь в оптическом разъеме ap, соединяющем два ОВ.

Во втором варианте (рис. 4.3, б) используется источник излучения, выходной оптический разъем которого установлен на передней панели излучателя. Для измерений используется оптический поводок.

Рис. 4.3. Схема установки для измерения вносимых потерь

Проводятся два измерения: в первом оптический поводок непосредственно подключается к приемнику и измеряется уровень оптической мощности p1; во втором вместо оптического поводка между источником и приемником излучения включается измеряемое ОВ.

В результат измерения входит затухание оптического поводка apν:

![]() .

(4.5)

.

(4.5)

Результаты измерений оформляются протоколом, содержащим те же сведения, что и в методе обрыва.

При измерении вносимых потерь обычно используют специальные приборы - оптические тестеры (ОТ), которые предназначены для измерений в процессе строительства и эксплуатации ВОЛС.

Проведение измерений на протяженной линии осуществляют два человека. Для координации их действий часто используют устройство служебной связи по двум ОВ. Существуют также устройства дуплексной служебной связи по одному ОВ, которые своим динамическим диапазоном перекрывают всю длину участка регенерации на одномодовом волокне. Некоторые оптические тестеры помимо измерения вносимого затухания выполняют также функцию оптического телефона.

4.4. Метод обратного рассеяния

Наиболее универсальным и информативным методом измерений параметров ОВ и ОК является метод обратного рассеяния (МОР). Приборы, основанные на МОР, называются оптическими рефлектометрами (ОР).

Впервые идею использования обратного рэлеевского рассеяния в кварцевых ОВ при их зондировании короткими оптическими импульсами для исследования ОВ предложили американские ученые Барноски и Персоник. Для импульсных ОР в зарубежной литературе принята аббревиатура OTDR (Optical Time Domain Reflectometer- оптический рефлектометр во временной области).

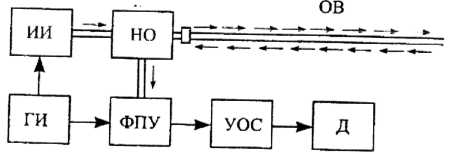

Риc 4.4. Упрощенная структурная схема оптического рефлектометра: ИИ - источник излучения, НО - направленный ответвитель, ОВ - исследуемое волокно, ГИ - генератор импульсов, ФПУ - фотоприемное устройство, УОС - устройство обработки сигнала, Д – дисплей

Короткий оптический импульс мощного лазера (рис. 4.4) через одно плечо направленного ответвителя (НО) поступает в исследуемое ОВ. Обратно на вход ОР приходят оптические импульсы, отраженные от локальных неоднородностей исследуемого ОВ. Их называют френелевскими отражениями. Через НО они поступают на вход ФПУ. В НО происходят потери при вводе излучения от ИИ в ВТ и при выводе излучения из ВТ на ФПУ. Коэффициент оптических потерь обычно Коп ≤ 0,25.

Если в ОВ вводится мощность Р0, коэффициент отражения от неоднородности равен R, то мощность отраженного импульса, приходящего на вход ОР, с учетом коэффициента затухания ОВ а и расстояния до неоднородности l:

![]() ,

(4.6)

,

(4.6)

причем длительность отраженных импульсов без учета дисперсии будет равна длительности зондирующего импульса tи.

Временной интервал t между зондирующим и отраженным импульсами определяется эквивалентным показателем преломления n, сердцевины ОВ и расстоянием l до неоднородности:

![]() ,

(4.7)

,

(4.7)

Проходящий по ОВ зондирующий импульс рассеивается в любом сечении ОВ, а рассеянное излучение распространяется равномерно во все стороны. Это рассеяние называют рэлеевским и его невозможно устранить технологическими приемами при изготовлении ОВ. Это рассеяние является линейным и его доля (коэффициент рассеяния αs) не зависит от мощности зондирующего импульса при обычно используемых мощностях излучения.

Проходящий по ОВ оптический импульс длительностью tи одновременно вызывает рассеяние с участка ОВ протяженностью

![]() ,

(4.8)

,

(4.8)

где с - скорость света в вакууме.

Часть рассеянного излучения возвращается обратно к ОР. Она определяется фактором обратного рассеяния G, который зависит от апертурных свойств ОВ.

Факторы обратного рассеяния для MOB и для ООВ со ступенчатым профилем показателя преломления следующие:

![]() ;

;

![]() .

(4.9)

.

(4.9)

Для мощности излучения, рассеянного с участка ∆l, расположенного на расстоянии l от ОР и пришедшего к его входу, можно записать

![]() .

(4.10)

.

(4.10)

Совокупность рассеянного и отраженного излучений из исследуемого ОВ, приходящего на вход ОР, называют сигналом обратного рассеяния (СОР). СОР через второе плечо НО поступает (рис. 4.4) на ФПУ. После усиления в ФПУ и логарифмирования в УОС преобразованный СОР отображается в виде рефлектограммы на экране дисплея.

В табл. 4.1 приведены типичные значения относительного уровня СОР в ближней зоне ОВ при длительности зондирующего импульса 1 нc.

Таблица 4.1

Значение относительного уровня СОР

Тип |

Длина волны, мкм |

Ys0, дБ |

ОВ |

0,85 |

-35 |

1,3 |

-37,5 |

|

ОВ |

1,31 |

-39,5 |

1,55 |

-40,5 |

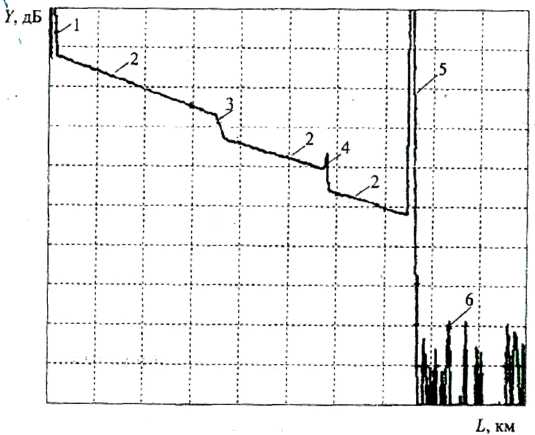

Типичная рефлектограмма СОР для ОВ приведена на рис. 4.5, где можно выделить однородные участки 2 (без неоднородностей) с постоянным коэффициентом затухания а, на которых СОР после логарифмирования выглядит, как прямая линия, наклон которой определяет коэффициент затухания. Наряду с линейным изменением уровня СОР на рефлектограмме имеются особенности, обусловленные различными неоднородностями. Начальный выброс сигнала (участок 1) вызван френелевским отражением от входного торца исследуемого ОВ. Как правило, он вводит ФПУ в насыщение, а время выхода из него определяет важный параметр ОР - мертвая зона, т. е. расстояние ∆lм, на котором невозможно обнаружить неоднородности и измерить коэффициент затухания.

Выброс сигнала с перепадом затухания (участок 4) возникает при наличии в тракте разъемного соединителя и маленьких включений инородных примесей или пузырьков воздуха, которые характеризуются возвратными потерями

αв = -10 lgR , (4.11)

где R - коэффициент отражения.

Рис. 4.5. Сигнал обратного рассеяния

Неразъемные соединения (сварные, клеевые и механические сростки волокон), в которых обычно отсутствуют отражения, показаны на рис. 4.5 ступенькой 3. Конец ОВ или его обрыв определяется по отраженному от заднего торца импульсу (участок 5) и участку 6 с резкими случайными перепадами уровня регистрируемого сигнала, обусловленных шумами ФПУ.

Метод обратного рассеяния позволяет:

- определять по одной рефлектограмме одновременно целый ряд основных параметров ОВ;

проводить измерения при одностороннем доступе к ОВ;

измерять не только общее затухание, но и распределение потерь вдоль ОВ;

- выявлять дефектные, например, замокшие участки, характеризующиеся скачкообразным изменением сигнала обратного рассеяния;

-диагностировать текущее состояние ОВ и прогнозировать аварийные ситуации путем сравнения только что зарегистрированной и паспортной рефлектограмм ОВ.