- •Ю.И. Самоходов, а.Ю. Абызгильдин, м.М. Абдуллин, п.А. Федоров проекции с числовыми отметками в инженерно-геологической графике

- •Часть II

- •Ю.И. Самоходов, а.Ю. Абызгильдин, м.М. Абдуллин, п.А. Федоров

- •Введение

- •Основные термины и определения

- •Дополнительные обозначения, используемые в проекциях с числовыми отметками

- •Топографические поверхности § 1.1 Элементы топографической поверхности

- •§ 1.2 Позиционные задачи на топографических поверхностях

- •§ 1.3 Линия наибольшего ската топографической поверхности

- •§ 1.4 Линия заданного уклона топографической поверхности

- •§ 1.5 Пересечение прямой линии с топографической поверхностью

- •§ 1.6 Пересечение наклонной плоскости с топографической поверхностью

- •§ 1.7 Взаимное пересечение двух топографических поверхностей

- •§ 1.8 Построение линии пересечения конической поверхности с топографической поверхностью

- •§ 1.9 Линия пересечения поверхности одинакового ската с топографической поверхностью

- •§ 1.10 Пересечение пространственной кривой к с отметками точек а10 и в11 с топографической поверхностью

- •§ 1.11 Построение аксонометрической проекции (изометрии) топографической поверхности координатным способом

- •§ 1.12 Построение аксонометрической проекции (изометрии) топографической поверхности путём перемещения изометрического плана по вертикальной линии

- •Определение элементов залегания пласта § 2.1 Определение элементов залегания пластов с помощью горного компаса, по данным бурения и по линии выхода пластов* на поверхность

- •§ 2.2 Определение элементов залегания нефтяного пласта по данным бурения, с использованием методов начертательной геометрии*

- •§ 2.3 Определение элементов залегания по выходу пласта на поверхность

- •§ 2.4 Определение элементов залегания пласта по двум видимым наклонам

- •§ 2.5 Определение истинной мощности пласта при наклонном залегании

- •§ 2.6 Использование методов начертательной геометрии для решения инженерно-геологических задач**

- •Пример графического определения контура продуктивного пласта и мощности его вскрытия наклонно-направленной скважиной § 3.1 Исходные данные к заданию

- •§ 3.2 Правила и последовательность выполнения задания

- •Построение положения скважины

- •Построение геологического профиля

- •Библиографический список

- •Приложение а (справочное) Оформление горно-геологических чертежей

- •Приложение б (справочное)

- •Приложение в (обязательное) Масштабы

- •Численный масштаб

- •Линейный масштаб

- •Поперечный масштаб

- •Приложение г (обязательное) Линии

- •Приложение д (справочное) Основные надписи

- •Приложение е (рекомендованное) Шрифты чертежные

- •План автомобильной дороги топографический

- •Обозначение графических материалов и горных пород в сечениях и правило их нанесения на чертежах

- •Специальные и прочие условные обозначения на геологических и топографических картах и горных чертежах

- •Оглавление

- •Часть II

- •450062, Г. Уфа, ул. Космонавтов, 1. Для заметок

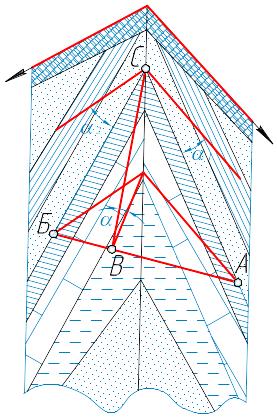

§ 2.4 Определение элементов залегания пласта по двум видимым наклонам

Необходимость определения элементов залегания по двум видимым наклонам может встретиться при изучении стенок горных выработок или естественных обнажений, например шурфов или склонов оврага.

Видимым наклоном называется падение поверхности слоя в любом направлении, не совпадающем с направлением наибольшего наклона. Угол, заключённый между линией видимого наклона и проекций её на горизонтальную плоскость, называется углом видимого наклона.

Определение элементов залегания пласта, вскрытого в вертикальном шурфе, по видимым падениям, замеренным в стенках шурфа, показано на рисунке 2.5,а,б.

|

|

а) |

б) |

Рисунок 2.5

В одной из стенок шурфа, ориентированной по азимуту 1400 (1), вскрытый пласт имеет угол падения 350 (β1); в другой, ориентированной по азимуту 2300 (β2), пласт падает под углом 650 (2). Истинное падение пласта по приведённым выше двум видимым наклонам может быть найдено графически (см. рисунок 2.5,а,б). Рассечём стенки шурфа горизонтальной плоскостью так, чтобы она пересекала пласт в обеих замеренных стенках. Если соединить точки пересечения поверхности пласта с горизонтальной плоскостью прямой, получим линию его простирания (АБ). Перпендикуляр к линии простирания, направленный по падению пласта является линией падения пласта (ВГ).

Для определения азимутов линии простирания и падения повернём треугольник АГО, ЕГО и ВГО до горизонтального положения вокруг сторон, лежащих на горизонтальной плоскости, рассекающей стенки шурфа. Одна из сторон всех треугольников общая и, чтобы не измерять её трижды, для удобства построения проведём на бумаге круг произвольного радиуса (рисунок 2.5,а). Через центр круга (точка О) проводим меридиан, с помощью транспортира от точки О проводим два вектора ОА и ОБ, направления которых соответствуют азимутам стенок шурфов (β1 и β2). Из точки О направляем перпендикуляры к векторам, продолжая их до пересечения с окружностью в точках Г и Г. В обеих этих точках при помощи транспортира определяем углы, дополнительные к соответствующим углам падений, измеренным в стенках шурфа. Стороны построенных дополнительных углов продолжаем до пересечения с направлениями видимых уклонов в точках А и Б и соединяем точки А и Б прямой, которая является линией простирания поверхности пласта. Из точки О опускаем на прямую АБ перпендикуляр ОВ, представляющий собой проекцию линии падения пласта. Определяем ориентировку линии; ОБ, т.е. азимут истинного падения (β). В нашем примере этот азимут равен 2000. Через точку О проводим перпендикуляр к линии ОБ до пересечения с окружностью в точке Г. Полученную точку Г соединяем прямой с точкой В. Угол ОВГ () является углом падения поверхности напластования. Величину его измеряем с помощью транспортира.

§ 2.5 Определение истинной мощности пласта при наклонном залегании

Измерение мощности пласта можно производить многими способами. Иногда истинную мощность можно измерить непосредственно в обнажении. С этой целью рулеткой измеряют расстояние между кровлей и подошвой слоя по перпендикуляру к поверхности напластования.

Чаще возможно измерить лишь видимую мощность слоя. На рисунке 2.6 показаны различные случаи вычисления истинной мощности в сечениях, ориентированных перпендикулярно к линии простирания по измеренной видимой мощности, углу падения пласта и наклону поверхности рельефа.

Различные случаи определения истинной мощности наклонно залегающих пластов в сечениях, представленных на рисунке 2.6, перпендикулярных к простиранию пласта: а – при горизонтальной поверхности рельефа; б – по керну буровой скважины; s – при наклонной поверхности рельефа (пласт падает в сторону наклона поверхности рельефа, круче рельефа); г – то же (пласт падает в сторону наклона поверхности рельефа, положе рельефа); д – то же (пласт падает в сторону , противоположную наклону поверхности рельефа); H – истинная мощность; h – видимая мощность; - угол падения пласта; β – угол наклона поверхности рельефа.

Если истинная мощность пласта определяется в сечении, ориентированном косо по отношению к линии простирания, то вводят соответствующую поправку на отклонение линии разреза от направления падения. Эти поправки выражаются углом , представляющим собой разность между азимутами линий простирания и измерения. Вычисления производят по формуле 2.1 П.М. Леонтовского:

H=h(sin cos β sin cos sin β), |

(2.1) |

где H – истинная мощность;

h – видимая мощность;

– угол падения пласта;

β – угол наклона рельефа.

|

|

а) |

б) |

|

|

в) |

г) |

|

|

д) |

|

Рисунок 2.6

Знаки «плюс» и «минус» употребляются в зависимости от соотношения направления наклонной поверхности рельефа (или обнажения) и пласта; при наклоне их в одну сторону принимается знак «минус», при наклоне в разные стороны – «плюс».

Отсчёт при условии, что угол падения пласта больше уклона склона. При погружении в одном направлении пласта и склона, но при большем значении уклона склона, нежели угол падения пласта, нужно использовать, как указывает В.С. Милеев, несколько изменённую формулу 2.2:

H=h(sin cos β cos sin β sin ). |

(2.2) |

Для пластов, имеющих в разрезе непроницаемые пропластки, различают общую мощность и эффективную. Общая мощность пласта (h) определяется по методике, описанной выше, а эффективная мощность пласта (hэф) – как разность между общей мощностью и суммарной мощностью всех непроницаемых пропластков*.