- •1. Понятие дееспособности и работоспособности.

- •3. Факторы, влияющие на работоспособность. Фазы работоспособности.

- •4. Динамика работоспособности.

- •5. Методы измерения работоспособности.

- •6. Понятие утомления и его причины.

- •Факторы, устойчиво повышающие подверженность опасности, несчастным случаям и травмам на производстве

- •7. Понятие истощения.

- •Утомление и истощение

- •Физическое утомление

- •Нервнопсихическое утомление

- •Перегрузки и истощение

- •Изменения работоспособности

- •Менструальный цикл

- •Поддержание и повышение работоспособности

3. Факторы, влияющие на работоспособность. Фазы работоспособности.

Работоспособность человека является одним из основных понятий не только в науке, но и в повседневной жизни. Сложность этого понятия в науке определяется многообразием видов труда и широкой шкалой психофизиологических возможностей человека.

Работоспособность, т. е. способность выполнять заданную работу, имеет следующие

уровни:

A) резервный – способность работать в условиях, требующих предельной мобилизации всех физических и духовных сил. Естественно, что человек в таких условиях не может работать не только постоянно, но и сколь-либо длительное время.

B) актуальный (актуализированный). Он относится к повседневной трудовой деятельности с выполнением требований определенной профессии.

Работоспособность человека и ее уровни зависят от внешних и внутренних факторов. Внешние, определяющие специфику работы – это: интенсивность, длительность, сложность (количество и упорядоченность элементов проблемной ситуации).

К внутренним факторам относятся: уровень квалификации, индивидуально-психологические особенности, функциональное состояние.

Работоспособность оценивается по двум группам показателей:

– производительность труда (количество выпущенной продукции, наличие брака, сбоев, снижение темпа работы и др.);

– показатели психофизиологических систем и психики человека.

Работоспособность человека, даже в обычных условиях, колеблется в течение рабочего дня (смены). Выделяются следующие фазы работоспособности: 1) врабатывания; 2) оптимального выполнения деятельности; 3) утомления; 4) конечного порыва (при высокой мотивации).

Фаза мобилизации. Человек непроизвольно или через инструктаж мобилизуется, чтобы начать работу. В «мобилизацию» включаются все системы организма. Особенно это проявляется в интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферах. Таким образом активизируются энергетические ресурсы, происходит активизация функции долговременной и оперативной памяти, мыслительное «проигрывание» разрешения наиболее вероятных проблемных ситуаций, возникающих в начале работы, планирование тактики и стратегии поведения.

Предрабочее психофизиологическое состояние может быть адекватным и неадекватным специфике предстоящей деятельности. В первом случае оно называется состоянием готовности. Во втором случае, как правило, выделяются два состояния. При дисбалансе процессов возбуждения и торможения в пользу последнего возникает состояние предстартовой апатии. Второй вариант характеризуется значительным преобладанием процесса возбуждения – это состояние предстартовой лихорадки.

Степень адекватности предрабочего состояния зависит в основном от двух факторов: квалифицированности работника и его психофизиологического состояния (фонового), предшествующего фазе мобилизации. На фоне состояния монотонии, пресыщения, утомления и переутомления, как правило, возникает состояние предстартовой апатии. Состояния психической напряженности могут провоцировать возникновение предстартовой лихорадки.

Время возникновения (длительность) и интенсивность предрабочего состояния зависит от уровня квалификации, индивидуальных особенностей характера, предшествующего состояния работника, сложности и значимости предстоящей деятельности.

Высокая квалификация, слабость и подвижность нервной системы, большая интенсивность фонового состояния способствует быстрой мобилизации и кратковременности предрабочего состояния. Сложность и особенно важность предстоящей работы, напротив, являются факторами более раннего возникновения предрабочего состояния. Показано, что работоспособность в предстоящей деятельности во многом зависит от соотношения интенсивности предрабочего состояния и характера предстоящей деятельности. Высокий уровень интенсивности благоприятствует работоспособности в интенсивной, кратковременной и операционно-простой деятельности. Низкий уровень более оптимален для малоинтенсивной, операционно-сложной и длительной работы. Вместе с тем для высококвалифицированных специалистов наиболее оптимальным является высокий уровень интенсивности предрабочего состояния.

Фаза первичной реакции может возникать в начале деятельности и характеризуется кратковременным снижением почти всех показателей психофизиологического состояния. Эта фаза является результатом внешнего торможения, вызванного в основном изменением характера поступающей информации и ее непредсказуемости.

При адекватном предрабочем состоянии и у специалистов высокой квалификации эта фаза, как правило, не возникает. Она не появляется и в процессе выполнения операционно-простой интенсивной деятельности. Возникновению этой фазы благоприятствуют высокий уровень тревоги в предрабочем состоянии и тревожность как свойство личности.

Фаза гиперкомпенсации. Эта фаза возникает также в начальном периоде работы и характеризуется поиском энергетически оптимального режима деятельности. Если в предыдущей фазе организм и психика человека подготавливаются к общему алгоритму работы, то на этой фазе посредством борьбы неосознаваемых установок на максимизацию и на экономизацию происходит избыточное приспособление к конкретным условиям деятельности, формирование четкого динамического стереотипа. В этой фазе нет еще точного соответствия психофизиологического состояния работника интенсивности и сложности деятельности: неосознаваемая установка на максимизацию явно доминирует, и организм реагирует с большей силой, чем это необходимо. Проявлением этой фазы является повышение всех показателей функционального состояния систем, обеспечивающих работу, особенно резко выраженное в двигательной сфере. В отличие от предыдущей фазы эта фаза существует всегда, но у высококвалифицированных работников она длится короткое время. Быстроте ее прохождения способствует также высокая подвижность нервной системы. Характерное отличие этой фазы состоит в динамичности ее показателей – регистрируемые параметры довольно резко изменяются на протяжении коротких отрезков времени. Окончание фазы гиперкомпенсации свидетельствует об окончании стадии врабатывания.

Фаза компенсации иначе называется фазой оптимальной работоспособности. Все показатели качества деятельности повышаются и стабилизируются, что достигается сбалансированной активностью установок на экономизацию и мобилизацию усилий. Уровень работы различных систем оптимален, необходимая и достаточная мобилизация основных и компенсаторных механизмов уже осуществлена. Возникшая в результате предыдущих фаз мобилизация функций полностью компенсирует минимальными средствами возросшие требования, предъявляемые деятельностью. В деятельности, осуществляемой по операционным и мыслительным алгоритмам, показатели функционального состояния организма незначительно превышают исходный (фоновый) уровень или соответствуют ему. В работе, требующей физических усилий, показатели функционального состояния соответствуют выполняемой нагрузке. На этой фазе достигается стабильное и сбалансированное соотношение между энергетическими затратами и восстановительными процессами. Процессы восстановления в соответствии с временными и интенсивностными требованиями деятельности полностью компенсируют энергетические затраты. Эффективность труда в этот период наибольшая.

Чем выше квалификация работника, тем дольше продолжается эта фаза. Кроме того, ее длительность может зависеть от соответствия специфики деятельности и особенностей нервной системы. Если деятельность требует кратковременных периодов мобилизации, сочетающихся с кратковременными периодами отдыха, то лица, отличающиеся подвижностью и слабостью нервных процессов, как правило, являются более работоспособными в этих условиях. Напротив, деятельность, требующая длительных периодов мобилизации, сочетающихся с длительными периодами отдыха, наиболее подходит для лиц с инертной и сильной нервной системой.

В монотонных, операционно-простых и неинтенсивных условиях деятельности фаза компенсации длиннее у лиц с инертной и слабой нервной системой. В операционно-сложной работе, осуществляемой по вероятностным алгоритмам или в деятельности, требующей максимальной и длительной мобилизации, преимущество на стороне лиц с сильной нервной системой и низкой тревожностью. Это же относится и к работе, связанной с риском. В деятельности, требующей непрерывного общения и организаторских способностей, фаза компенсации длиннее у лиц экстравертного типа, нежели у интровертов.

В процессе подготовки специалистов и их тренировки необходимо создавать такие условия, чтобы длительность этой фазы была максимальной. Наибольшая ее длительность достигается тогда, когда работник имеет 30 % времени, непосредственно не занятого выполнением трудовых операций.

Фаза субкомпенсации возникает как при снижении интенсивности и сложности деятельности, так и при их повышении. На этой фазе постепенно начинает задействоваться уровень резервной работоспособности.

При неоптимально низком уровне интенсивности и сложности деятельности наблюдается развитие состояния монотонии. Оно характеризуется снижением функций распределения внимания, потерей бдительности, чувством скуки, апатии и сонливости, в крайних случаях переходящих в сон и ведущих к срыву деятельности. В начале развития состояния монотонии внешнее торможение, вызываемое слабой интенсивностью и простотой ситуации, компенсируется внутренним возбуждением и волевой мобилизацией. Дольше всего фаза субкомпенсации в этих условиях сохраняется у высококвалифицированных специалистов и у лиц, отличающихся слабостью, инертностью нервных процессов, а также преобладанием внутреннего возбуждения и внешнего торможения.

При определенном росте интенсивности и сложности деятельности оптимальный уровень функционирования перестает обеспечиваться. Происходит своеобразная перестройка работы функциональных систем: мобилизация наиболее специфически важных функций поддерживается за счет ослабления контроля за менее важными функциями. Внешне эта фаза характеризуется избирательным повышением или поддержанием наиболее значимых и небольшим понижением второстепенных показателей качества деятельности, т. е. более экономным использованием резервов работоспособности. Относительно кратковременное увеличение интенсивности и сложности деятельности приводит к состоянию операциональной напряженности, которое характеризуется усилением деятельностного мотива и волевой мобилизацией, позволяющей сохранить основные параметры качества деятельности за счет некоторого снижения второстепенных. Дальнейшее продолжение работы в таком режиме приводит к росту утомления, на фоне которого все больше используется уровень резервной работоспособности. Фаза субкомпенсации переходит в свою крайнюю стадию. Включение компенсаторных механизмов резервного уровня обеспечивает только сохранение наиболее важных показателей деятельности при значительном ухудшении всех менее важных. Эта фаза наступает и дольше длится у высококвалифицированных работников и лиц с сильной нервной системой.

Фаза конечного порыва возникает, когда работа заканчивается в фазе оптимальной работоспособности или в фазе субкомпенсации. Она характеризуется срочной мобилизацией через мотивационную сферу дополнительных сил организма, эмоциональным подъемом, притуплением чувства усталости и повышением работоспособности. Чем сильнее социальные и материальные стимулы, тем выраженнее фаза конечного порыва, изменяющая естественную динамику работоспособности, вызванную ростом утомления.

При продолжении работы происходит истощение вспомогательных энергетических резервов и развивается следующая фаза.

Фаза декомпенсации. На этой фазе уровень резервной работоспособности перестает соответствовать основным требованиям деятельности, снижаются не только второстепенные, но и основные показатели деятельности. Она наступает в двух случаях. В первом случае при резком увеличении интенсивности или сложности деятельности может возникнуть состояние эмоциональной напряженности. Ухудшение основных показателей работы происходит не столько в связи с истощением резервной работоспособности, сколько вызвано чрезмерным эмоциональным возбуждением. Это состояние характеризуется такой степенью эмоционального реагирования, которая определяет временное понижение устойчивости специфических психических процессов и профессиональной работоспособности, и такой степенью, которая способствует возникновению фазы срыва. Состояние эмоциональной напряженности чаще возникает у лиц, отличающихся повышенной тревожностью и слабостью нервной системы.

В другом случае, при длительном продолжении работы в предыдущей фазе, фаза декомпенсации возникает уже в связи с истощением уровня резервной работоспособности. Рост утомления приводит к неуклонному ухудшению функционирования систем, снижаются показатели, наиболее важные для данного вида труда. Эта фаза характеризуется как выраженными вегетативными нарушениями – учащением пульса и дыхания, так и нарушением точности и координации движений, появлением большого количества ошибок в работе, за которыми лежат уже более выраженные ухудшения функций внимания, памяти и мышления. Изменяется ведущая мотивация, основным становится мотив прекращения работы. При продолжении работы эта фаза может перейти в фазу срыва.

Фаза срыва характеризуется значительным расстройством регулирующих механизмов резервного уровня работоспособности. Возникает неадекватность реакции организма и психики на сигналы внешней среды. Наступает резкое падение работоспособности, вплоть до невозможности продолжения работы. Нарушение работы вегетативных функций и внутренних органов может приводить к обморочному состоянию и срыву адаптационных механизмов. Организм человека приходит в состояние переутомления и требует длительного отдыха или даже лечения. Если работа заканчивается в фазе компенсации и в начале фазы субкомпенсации, то в этом случае, как правило, выделяются еще две фазы динамики работоспособности.

Фаза восстановления возникает после окончания работы на фазе компенсации или в начале фазы суперкомпенсации. В первом случае после кратковременного следового нервно-психического возбуждения быстро начинается процесс торможения, на фоне которого происходит восполнение затраченных энергетических резервов различных специфических и неспецифических подсистем организма и психики человека. Во втором случае фазе восстановления предшествует более высокий уровень мобилизующего возбуждения. Поэтому следовое возбуждение длится дольше, и восстановительные процессы активизируются позже.

Длительность фазы восстановления также определяется уровнем квалификации и индивидуальными особенностями. Высокая квалификация, сила нервной системы и ее подвижность способствуют уменьшению времени восстановления.

Фаза суперкомпенсации, иначе фаза перевосстановления, очень важна для обеспечения роста работоспособности и профессионального мастерства. Она наступает после фазы восстановления в том случае, если в предыдущий фазе не было нагрузки. В этой фазе работоспособность превосходит свой исходный (фоновый) уровень. Данный прирост касается не только энергетических, но и координационных механизмов обеспечения работоспособности. За счет увеличения слаженности психофизиологических функций происходит дальнейшее совершенствование профессиональных навыков и умений.

Чтобы закрепить достигнутый уровень работоспособности, необходимо повторную нагрузку давать на вершине фазы суперкомпенсации. Длительность этой фазы, как правило, равна протяженности фазы восстановления и прямо пропорциональна интенсивности нагрузки, а также зависит от индивидуальных особенностей и мастерства работника. У высококвалифицированных работников и лиц с сильной нервной системой она короче и менее выражена.

Вышеописанная динамика работоспособности позволяет заключить, что работоспособность обусловлена способностью к мобилизации и накоплению энергетических резервов организма и психики человека. Знание выявленных закономерностей позволит оптимизировать процесс роста работоспособности человека с учетом специфики его деятельности, психофизиологического состояния и индивидуальных особенностей.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ДИНАМИКА

Фазы работоспособности. Работоспособность проявляется в поддержании заданного уровня деятельности в течение определенного времени и обусловливается двумя основными группами факторов - внешними и внутренними. Внешние - информационная структура сигналов (количество и форма представления информации), характеристика рабочей среды (удобство рабочего места, освещенность, температура и т.п.), взаимоотношения в коллективе. Внутренние - уровень подготовки, тренированность, эмоциональная устойчивость. Предел работоспособности - величина переменная; изменение ее во времени называют динамикой работоспособности.

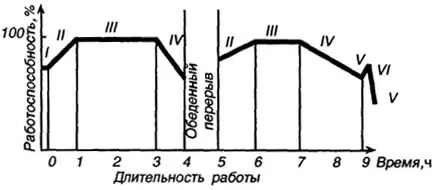

Вся трудовая деятельность протекает по фазам (рис. 2.2):

I. Предрабочее состояние (фаза мобилизации) - субъективно выражается в обдумывании предстоящей работы (идеомоторный акт), вызывает определенные предрабочие сдвиги в нервно-мышечной системе, соответствующие характеру предстоящей нагрузки.

II. Врабатываемость или стадия нарастающей работоспособности

Рис. 2.2. Фазы работоспособности человека в течение рабочего дня

(фаза гиперкомпенсации) - период, в течение которого совершается переход от состояния покоя к рабочему, т.е. преодоление инертности покоя системы и налаживание координации между участвующими в деятельности системами организма. Длительность периода врабатываемости может быть значительной. Например, утром после сна все характеристики сенсомоторных реакций значительно ниже, чем в дневные. Производительность труда в эти часы ниже. Период может занять от нескольких минут до двух-трех часов. На длительность сказываются: интенсивность работы, возраст, опыт, тренированность, отношение к работе.

III. Период устойчивой работоспособности (фаза компенсации) - устанавливается оптимальный режим работы систем организма, вырабатывается стабилизация показателей, а его длительность составляет ко всему времени работы примерно 2/3. Эффективность труда в этот период максимальная. Период устойчивой работоспособности служит важнейшим показателем выносливости человека при данном виде работы и заданном уровне интенсивности.

Выносливость обусловливается следующими факторами:

1. Интенсивностью работы. Чем больше интенсивность, тем короче период устойчивой работоспособности.

2. Спецификой работы. Например, динамическая работа может продолжаться без признаков утомления в десятки раз дольше, чем статическая. Имеет значение то, какой орган включен в действие. Для мышц ног выносливость в 1,5...2 раза больше, чем для мышц рук. Среди мышц рук выносливее сгибатели, а среди мышц ног - разгибатели.

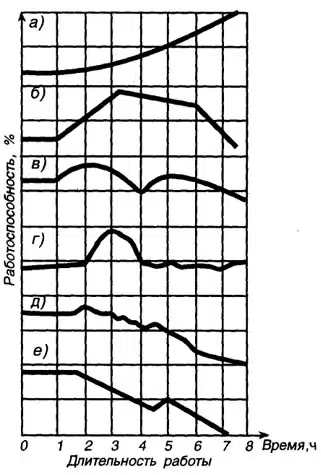

Влияние специфики выполняемой работы характеризует рис. 2.3, где a - легкая физическая нагрузка и рациональная скорость выполнения операций; б - обслуживание сложного пульта управления; в - средняя физическая нагрузка; г - значительная физическая нагрузка при большой концентрации внимания и выполнения быстрых и точных движений; д - простые зрительные работы; е - сложные зрительные работы.

3. Возрастом. В юношеском и молодом возрасте выносливость увеличивается, в пожилом - снижается.

4. Полом. При нагрузке, равной половине максимальных возможностей, выносливость при статической и двигательной деятельности у мужчин и женщин одинакова. При больших нагрузках мужчины выносливее.

5. Концентрацией внимания и волевым напряжением при интенсивной работе снижают показатели выносливости.

6. Эмоциональным состоянием. Положительное - уверенность, спокойствие, хорошее настроение - активизируют деятельность, удлиняя период устойчивой работоспособности. Отрицательные - страх, неуверенность, плохое настроение - оказывают угнетающее действие, снижая период устойчивой работоспособности.

7. Наличием умений, навыков, тренированностью - снижают волевое и эмоциональное напряжение, повышая работоспособность.

8. Типом высшей нервной деятельности (индивидуальные природные возможности нервной системы). Сила нервной системы характеризует работоспособность и надежность работы оператора особенно в экстремальных ситуациях.

IV. Период утомления (фаза декомпенсации). Характеризуется снижением продуктивности, замедляется скорость реакции, появляются ошибочные и несвоевременные действия, физиологическая усталость. Утомление может быть мышечным (физическим), умственным (психическим). Утомление - временное снижение работоспособности из-за истощения энергетических ресурсов организма.

V. Период возрастания продуктивности за счет эмоционально-волевого напряжения.

VI. Период прогрессивного снижения работоспособности и эмоционально-волевого напряжения.

VII. Период восстановления. Необходим организму для восстановления работоспособности. Продолжительность этого периода определяется тяжестью проделанной работы, величиной кислородного долга, величиной сдвигов в нервно-мышечной системе. После легкой однократной работы период может длиться 5 мин. После тяжелой однократной работы - 60...90 мин, а после длительной физической нагрузки восстановление может наступить через несколько дней.

В каждом из рассмотренных периодов работоспособности используются определенные возможности организма. Периоды I - III используют максимальные энергетические возможности организма. В дальнейшем поддержание работоспособности происходит за счет эмоционально-волевого напряжения с последующим прогрессивным снижением продуктивности труда и ослаблением контроля за безопасностью своей деятельности.

На основании кривых работоспособности устанавливается норма времени на отдых в зависимости от характера и продолжительности работы (табл. 2.4).

Рис. 2.3. Изменение работоспособности человека в течение рабочего дня в зависимости от вида выполняемой работы

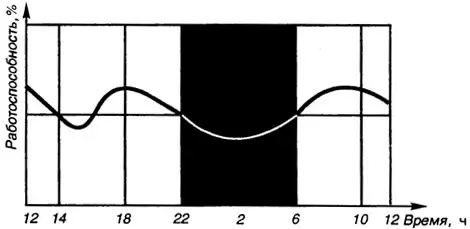

В течение суток работоспособность также изменяется определенным образом. На кривой работоспособности, записанной в течение суток, выделяются три интервала, отражающие колебания работоспособности (рис. 2.4). С 6 до 15 ч - первый интервал, во время которого работоспособность постепенно повышается. Она достигает своего максимума к 10 - 12 ч, а затем постепенно начинает понижаться. Во втором интервале (15...22 ч) работоспособность повышается, достигая максимума к 18 ч, а затем начинает уменьшаться до 22 ч. Третий интервал (22...6 ч) характеризуется тем, что работоспособность существенно снижается и достигает минимума около трех часов утра, затем начинает возрастать, оставаясь при этом, однако, ниже среднего уровня.

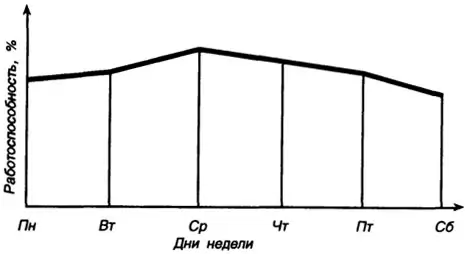

По дням недели работоспособность также меняется (рис. 2.5). Врабатывание приходится на понедельник, высокая работоспособность - на вторник, среду и четверг, а развивающееся утомление на пятницу и особенно на субботу.

Таблица 2.4. Нормы времени на отдых (% отработанного времени) в зависимости от характера работы

Фактор |

Характеристика факторов |

Время на компенсирующий отдых |

Физические усилия

Нервное напряжение

Темп работы

Рабочее положение

Монотонность работы

Температура, влажность окружающей среды

|

Незначительные (10...150Н) Средние (150...300Н) Тяжелые (300...500Н) Очень тяжелые (500...800Н) Незначительное Среднее Повышенное Умеренный Средней интенсивности Высокий Ограниченное Неудобное Стесненное Очень неудобное Незначительная Средняя Повышенная Незначительно повышенная или пониженная: 20...25 °С при влажности до 70 ° (или -5...- 15 °С) Средняя: 26...30 °С при влажности до75 °(или-16...-20 °С) Повышенная или пониженная: 31...35 °С при влажности 70...750 ° (или -21...25 °С) Высокая или низкая: 35...40 °С при влажности 75 ° (или -25...30 °С) Очень высокая или очень низкая: 41...45 °С (или менее -30 °С) при влажности 75 ° |

1..2 2...4 4...6 6...9 1...2 2..4 4...6 1 2 3...4 1 2 3 4 1 2 3 1

2

3

4

5 |

Фактор |

Характеристика факторов |

Время на компенсирующий отдых |

Загрязненность воздуха

Производственный шум

Вибрация

Освещение |

Незначительная Средняя Повышенная Сильная Очень сильная Умеренный Повышенный Сильный Повышенная Сильная Очень сильная Недостаточное Плохое или ослепляющее |

1 2 3 4 5 1 2 3...4 1 2 3...4 1 2 |

Рис. 2.4. Колебания работоспособности в течение суток#

Рис. 2.5. Колебания работоспособности в течение недели

Какова работоспособность человека в течении дня, суток, недели?

Работоспособность человека на протяжении трудового дня непостоянна. Вначале она низкая (период врабатывания), затем поднимается и какое-то время удерживается на высоком уровне (период устойчивой работоспособности), после чего снижается (период некомпенсированного утомления). Такое изменение работоспособности человека может повторяться дважды в день: до обеденного перерыва и после него.

Работоспособность в значительной мере зависит от времени суток. Суточный ритм физиологических функций определяет повышенную интенсивность деятельности органов и систем в дневные часы и пониженную в ночное время. Поэтому работоспособность утром высокая, т.к. в это время суток кора и подкорка наиболее возбуждены. Работа в вечернее и ночное время совпадает с понижением уровня возбуждения и развитием торможения в коре большого мозга и ниже лежащих отделах. В этих условиях мозг несет двойную нагрузку и преодоление естественной потребности в ночном отдыхе.

Работоспособность изменяется и в течении недели. На понедельник приходится стадия врабатывания, на вторник, среду и четверг – высокая работоспособность, а развивающееся утомление – на пятницу и субботу.