- •Раздел 1. Общие основы педагогической психологии

- •Тема 1. Предмет, задачи и методы педагогической психологии

- •Литература

- •Интернет-ресурсы

- •Тема 2. Психологические основы модернизации образования

- •Литература

- •Раздел 2. Психология обучения

- •Тема 3. Ключевые компетентности и их развитие в процессе школьного обучения

- •Литература

- •Тема 4. Учебная деятельность

- •Литература

- •Тема 5. Мотивы учения, способы учения, активность и ответственность

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

- •Тема 6. Модели обучения (познавательная, коммуникативная, кибернетическая)

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

- •Тема 7. Ученик как субъект учебной деятельности

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

- •Раздел 3. Психология воспитания

- •Тема 8. Ученик как субъект воспитания

- •Литература

- •Тема 9. Психологические основы воспитания в условиях модернизации образования

- •Литература

- •Интернет-ресурсы:

- •Раздел 4. Психология педагогической деятельности

- •Тема 10. Психологические характеристики профессии учитель. Педагогические способности.

- •Литература

- •Тема 11. Психологическая компетентность в структуре личности и деятельности учителя

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Тема 12. Профессиональное сознание и самосознание педагога

- •Литература

- •Практическое занятие 1 Тема: Педагогическая психология как научная дисциплина. Задания для выполнения

- •Основная литература

- •Практическое занятие № 4 Тема: Психологические основы развивающего обучения. Вопросы для обсуждения

- •Практическое задание

- •Основная литература

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Практическое занятие 6 Тема: Психологический анализ урока и воспитательного мероприятия Задания для выполнения

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •13. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение дисциплины «Педагогическая психология». Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Электронные образовательные ресурсы (эор):

- •Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология»:

- •Программное обеспечение:

- •Электронные учебники

- •Педагогическая психология

- •1. Введение в педагогическую психологию

- •2. Психология обучения

- •3. Психология воспитания

- •4. Психология педагогической деятельности

- •Ответы к тестовым заданиям «Педагогическая психология»

- •Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по кпв «Педагогическая психология»

- •Контрольные вопросы по кпв «Педагогическая психология»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Предмет, задачи и методы педагогической психологии»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Учение, обучение, научение»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме: «Учебная деятельность»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Мотивы учения, способы учения, активность и ответственность»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Модели обучения»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме: «Психологические модели обучения»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Современные психологические модели обучения»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Ученик как субъект воспитания»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Психологические основы воспитания в условиях модернизации образования»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Психологические характеристики профессии учитель»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Педагогические способности»

- •Вопросы и задания для самопроверки к теме «Психология взаимодействия в системе: учитель — ученик — класс

- •Тема: «Интерактивность образовательного процесса» План темы:

- •Литература

- •Дополнительная литература

- •Примерная тематика рефератов Педагогическая психология

- •Содержательный компонент теоретического материала

- •Раздел III. Содержательный компонент теоретического материала.

- •Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии

- •1.1. Предмет и структура педагогической психологии

- •1.1.1. Предмет педагогической психологии

- •1.1.2. Структура педагогической психологии

- •1.2. Проблемы и основные задачи педагогической психологии

- •1.2.1. Проблемы педагогической психологии

- •1.2.2. Задачи педагогической психологии

- •1.3. Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками

- •1.3.1. Взаимосвязь педагогической психологии и педагогики

- •1.3.2. Взаимосвязь педагогической психологии с отраслями психологии.

- •1.4. Исторические аспекты педагогической психологии

- •1.4.1. Первый этап - с середины XVII в. И до конца XIX в.

- •1.4.2. Второй этап - с конца XIX в. До начала 50-х гг. XX в.

- •1.4.3. Третий этап - с середины XX в. До настоящего времени

- •Список литературы:

- •Тема 2. Методы педагогической психологии

- •2.1. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических исследований. Уровни методологических знаний

- •2.1.1. Взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогических исследований

- •2.1.2. Уровни методологических знаний

- •2.2. Классификация методов психолого-педагогических исследований

- •2.3. Основные методы педагогической психологии

- •2.4. Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-педагогических исследований

- •2.4.1. Суть формирующего эксперимента

- •Историческая справка

- •2.4.2. Экспериментальное обучение как разновидность формирующего эксперимента

- •Список литературы:

- •Тема 3. Научение и учение

- •3.1. Сущность научения

- •3.1.1. Система деятельностей, в результате которых человек приобретает опыт

- •3.1.2. Соотношение понятий "научение", "учение" и "обучение"

- •3.1.3. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта

- •3.1.4. Теории научения

- •Проблемы теории научения

- •3.2. Типы научения

- •3.2.1. Виды научения

- •3.2.2. Уровни научения

- •3.2.3. Разновидности ассоциативного научения

- •3.2.4. Разновидности интеллектуального научения

- •3.3. Сущность учения

- •Междисциплинарный подход к учению

- •3.3.2. Учение как разновидность деятельности

- •3.3.3. Многосторонность определения учения

- •3.3.4. Основные теории учения в отечественной психологии

- •Список литературы:

- •Тема 4. Обучение и развитие

- •4.1. Суть проблемы соотношения обучения и развития

- •4.1.1. Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии

- •4.1.2. Основные ориентации человекознания

- •4.2. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития

- •4.2.1. Первая теория: между обучением и развитием отсутствует связь

- •4.2.2. Вторая теория: обучение и развитие - тождественные процессы

- •4.2.3. Третья теория: между обучением и развитием существует тесная связь

- •4.2.4. Основные направления разработки проблемы обучения и развития

- •4.3. Концепция зоны ближайшего развития (л.С. Выготский)

- •4.3.1. Понятие "зона ближайшего развития"

- •4.3.2. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их показатели и уровни

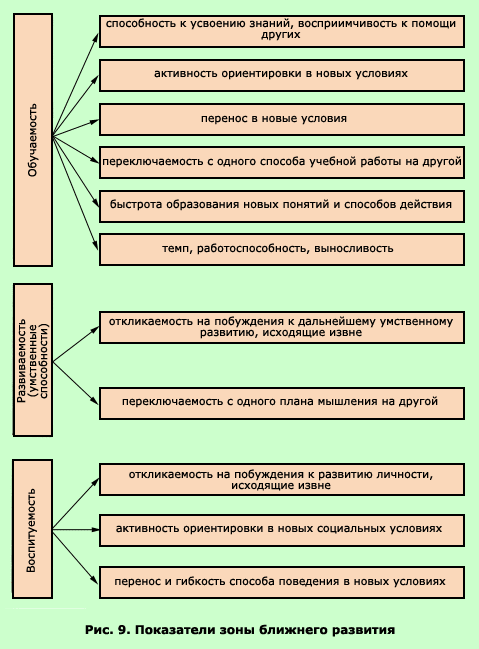

- •Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития

- •4.4. Обучаемость как способность к обучению

- •4.4.1. Понимание обучаемости

- •4.4.2. Показатели обучаемости

- •Список литературы

- •Тема 5. Учебная деятельность

- •5.1. Концепция учебной деятельности

- •5.1.1. Трактовки понятия "учебная деятельность"

- •5.1.2. Сущность учебной деятельности

- •5.1.3. Особенности учебной деятельности

- •5.2. Структура учебной деятельности

- •5.2.1. Определение структуры учебной деятельности

- •5.2.2. Характеристика компонентов уд

- •Учебные действия

- •5.3. Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности

- •5.3.1. Особенности формирования уд

- •5.3.2. Возрастные особенности формирования уд

- •5.4. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте

- •5.4.1. Понятие ведущей деятельности

- •5.4.2. Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте

- •5.4.3. Диагностика учебной деятельности

- •Список литературы:

- •18. Словарь терминов (глоссарий)

- •Основная образовательная программа по направлению подготовки бакалавриата

- •050400.62 Психолого-педагогическое образование,

- •Профиль «Психология образования»

- •20. Изменения в рабочей программе, которые произошли после ее утверждения:

- •21. Учебные занятия по дисциплине ведут:

Обучаемость, развиваемость, воспитуемость как показатели зоны ближайшего развития

Наряду с перспективой ребенка в сфере обучения (обучаемость) есть потенциальные возможности и в сфере развития (см. рис. 9).

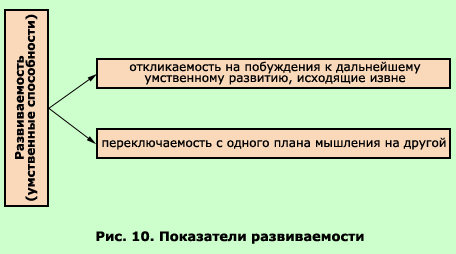

А.К. Маркова называет это явление развиваемостью (см. рис. 10).

Это определяется:

способностью, возможностью к дальнейшему развитию;

готовностью к переходу на новые уровни развитости;

проявлением динамики в самом умственном развитии, в становлении интеллекта, мышления, активности, инициативы и т.д.

Есть различные подходы к развитию способностей.

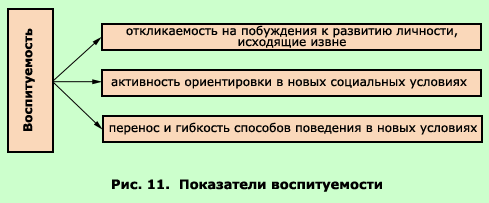

Аналогичным образом может быть намечена перспектива личностного развития - воспитуемость (см. рис. 11), которая определяется:

откликаемостью на воспитательные воздействия извне;

готовностью к переходу на новые уровни развития личности.

Правильно организованное обучение опирается на имеющуюся у ребенка ЗБР, не психические процессы, которые начинают складываться у него в совместной работе со взрослыми, а затем функционируют в его деятельности. ЗБР помогает охарактеризовать возможности и перспективу развития. Ее определение имеет важное значение для диагностики психического развития (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-odar.html; см. лабораторию психологии одаренности ПИ РАО).

4.4. Обучаемость как способность к обучению

4.4.1. Понимание обучаемости

4.4.2. Показатели обучаемости

4.4.1. Понимание обучаемости

В сфере обучения присутствует та или иная восприимчивость, чувствительность к усвоению знаний, способность к дальнейшему обучению, восприимчивость к обучающим воздействиям извне. Это явление принято называть обучаемостью. Справедливо отмечается Т.И. Гончаровой, что "школьник остается лишь обучаемым и воспитуемым, он объект, а не субъект процесса познания окружающего мира, его пассивная позиция - главное зло организации учебно-воспитательного процесса" (Гончарова Т.И., 1987. С. 27).

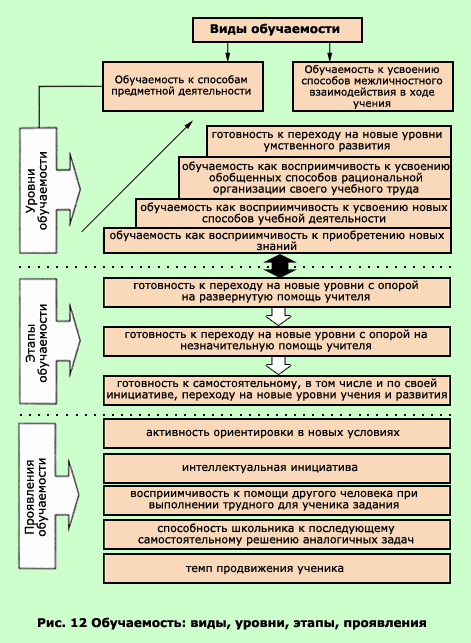

Обучаемость в широком смысле слова - способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу на новые уровни обученности. В этом случае она выступает как проявление общих способностей учащегося, отражающих познавательную активность субъекта и его возможности к усвоению новых знаний, действий, сложных форм деятельности. Выражая общие способности, обучаемость выступает как общая возможность психического развития, достижения более обобщенных систем знаний, общих способов действий. Обучаемость характеризуется индивидуальными показателями скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения (см. рис. 12).

Есть разные оттенки в понимании обучаемости. "Дети с одинаковым уровнем умственного развития под руководством педагога способны к обучению в совершенно различных размерах <...> один ребенок 8 лет способен с помощью решать задачу для 12-летнего, а другой - 9-летнего" (Выготский Л.С., 1991. С. 399). Обучаемость не тождественна обученности. Способность к обучению не совпадает и с развитостью ребенка, соответственно в диагностике должна быть выделена особо. Н.С. Лейтес, подтверждая положение о несовпадении развития (развитости) и обучаемости, приводит слова Аристотеля: "Почему, когда мы старше, у нас сильнее ум, а когда моложе, то легче учимся" (Лейтес Н.С., 1971).

"Хотя обучение и связано непосредственно с детским развитием, тем не менее они никогда не идут равномерно и параллельно друг другу. Развитие ребенка никогда не следует как тень за отбрасывающим его предметом, за школьным обучением. Поэтому тесты школьных достижений никогда не отражают реального хода детского развития" (Выготский Л.С., 1991. C. 390).

Как эмпирическая характеристика возможностей учащегося к обучению обучаемость включает многие показатели и параметры личности обучаемого.

К ним прежде всего относятся:

познавательные возможности человека (особенности сенсорных и перцептивных процессов, памяти, внимания, мышления, речи);

особенности личности - мотивация, характер, эмоциональные проявления;

отношения ученика к усваиваемому учебному материалу, к учебной группе и преподавателю.

Важной характеристикой обученности служат качества, определяющие возможности общения, и соответствующие проявления личности.

Обучаемость формируется с раннего детства. Особенно важное значение имеет формирование возможностей к обучению на сенситивных периодах обучения человека - при переходе от дошкольного детства к систематическому обучению в школе, от школьного обучения к специальному обучению, предполагающему овладение различными видами профессиональной деятельности.

Наиболее существенными качествами личности, обеспечивающими ее возможности к обучению, являются:

управление познавательными процессами (произвольное внимание, память и т.п.);

речевые возможности учащегося, способности к пониманию и использованию различных видов знаковых систем (символической, графической, образной), которые обеспечивают в дальнейшем возможности самообучения.

Таким образом, понятие обучаемости, наряду с общими характеристиками (более высокими познавательными возможностями и способностями к самоконтролю в процессе выполнения учебных задач), включает некоторые значимые особенности, способствующие проявлению обучаемости на различных учебно-возрастных этапах психического развития человека. Для дошкольника такими специальными качествами являются те, которые обеспечивают ему большие возможности для участия в игровой деятельности; для школьника - возможности более точного выполнения различных школьных требований; для студента - возможности овладения профессиональной деятельностью и самостоятельностью обучения.