- •Кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ

- •К проведению лабораторных работ по дисциплине «Механика грунтов»

- •09.07.00 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газохранилищ»

- •Введение

- •Методика обработки результатов измерения параметров, характеризующих различные свойства грунтов

- •2. Основные физические характеристики грунтов

- •3. Гранулометрический состав песчаных и пластичность глинистых грунтов

- •4. Степень плотности песчаного грунта

- •5. Определение процентного содержания растительных остатков в грунте

- •6. Максимальная молекулярная влагоемкость песчаных и глинистых грунтов

- •7. Коэффициент фильтрации

- •8. Компрессионные испытания грунтов

- •9. Относительная просадочность грунтов при замачивании

- •Образец естественной влажности

- •Образец, насыщенный водой

- •10. Испытания грунтов на консолидацию

- •11. Испытания грунтов на сдвиг путем среза по заданной плоскости

- •12. Испытание грунтов на трехосное сжатие

- •13.Определение угла внутреннего трения песков по углам обрушения и углу естественного откоса

- •Литература

- •Содержание

7. Коэффициент фильтрации

Коэффициент фильтрации Кф является одной из важнейших характеристик свойств грунта. Он характеризует водопроницаемость грунтов. Коэффициент фильтрации входит в расчетные формулы для определения притока воды к различным водозаборным сооружениям, а также в формулы по расчету деформаций оснований во времени.

Коэффициент фильтрации равен расходу воды при фильтрации ее в грунте, отнесенного к единице площади в единицу времени при напорном градиенте, равным единице.

Коэффициент фильтрации имеет размерность скорости см/сек, м/сут и т. д.

Наиболее точно коэффициент фильтрации можно определить путем проведения опытных откачек в полевых условиях. В лабораторных условиях коэффициент фильтрации определяется с помощью различных приборов.

Для ориентировочных, предварительных оценок водопроницаемости песков коэффициент фильтрации может определяться по эмпирическим формулам, исходя из гранулометрического состава.

Определение коэффициента фильтрации по эмпирической формуле Хазена

Формула Хазена применима для

определения коэффициента фильтрации

песков с действующим диаметром d10

= 0,1 - 3,0 мм и

коэффициентом неоднородности

![]()

Определение гранулометрического состава и 'построение суммарной кривой (см. рис. 3.1) производится по методике, описанной выше.

Коэффициент фильтрации при температуре воды t°C определяют по формуле

![]()

где: С - эмпирический коэффициент, принимаемый равным от 400 до 1200 в зависимости от крупности частиц, их однородности и примесей глинистых частиц; для чистых и однородных песков С = 1200 - 800, для загрязненных и неоднородных песков – С = 800 - 400;

d10 - действующий диаметр в мм;

- температурный коэффициент, определяемый в зависимости от температуры воды t по эмпирической формуле:

= 0,7+ 0,03t,

где t - температура воды в град С;

Коэффициент фильтрации может быть определен с помощью номограмм по формуле Хазена (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Номограмма для определения коэффициента фильтрации к формуле Хазена

Для грунта, гранулометрический

состав которого приведен в табл. 3.1,

получаем 0,1< d10

= 0,13 < 3,0 и

![]()

При t = 18°С = 0,7+ 0,03t = 0,7 + 0,0318 = 1,24, значит,

Кф = 800 • 0,132 • 1,24= 16,8 м/сут.

По номограмме (см. рис. 7.1) для этих же данных находим КФ при t = 0°С:

Кф = 9,5 м/сут.

Для t = 18°С

Кф = 9,5/0,7 1,24=16,8 м/сут.

Определение коэффициента фильтрации в универсальной трубке КФ

Универсальная трубка предназначена для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов нарушенной, а также ненарушенной структуры.

Необходимые приборы:

универсальная трубка КФ (рис. 7.2);

секундомер;

металлический или стеклянный поддон;

легкая деревянная трамбовка;

термометр для измерения температуры воды.

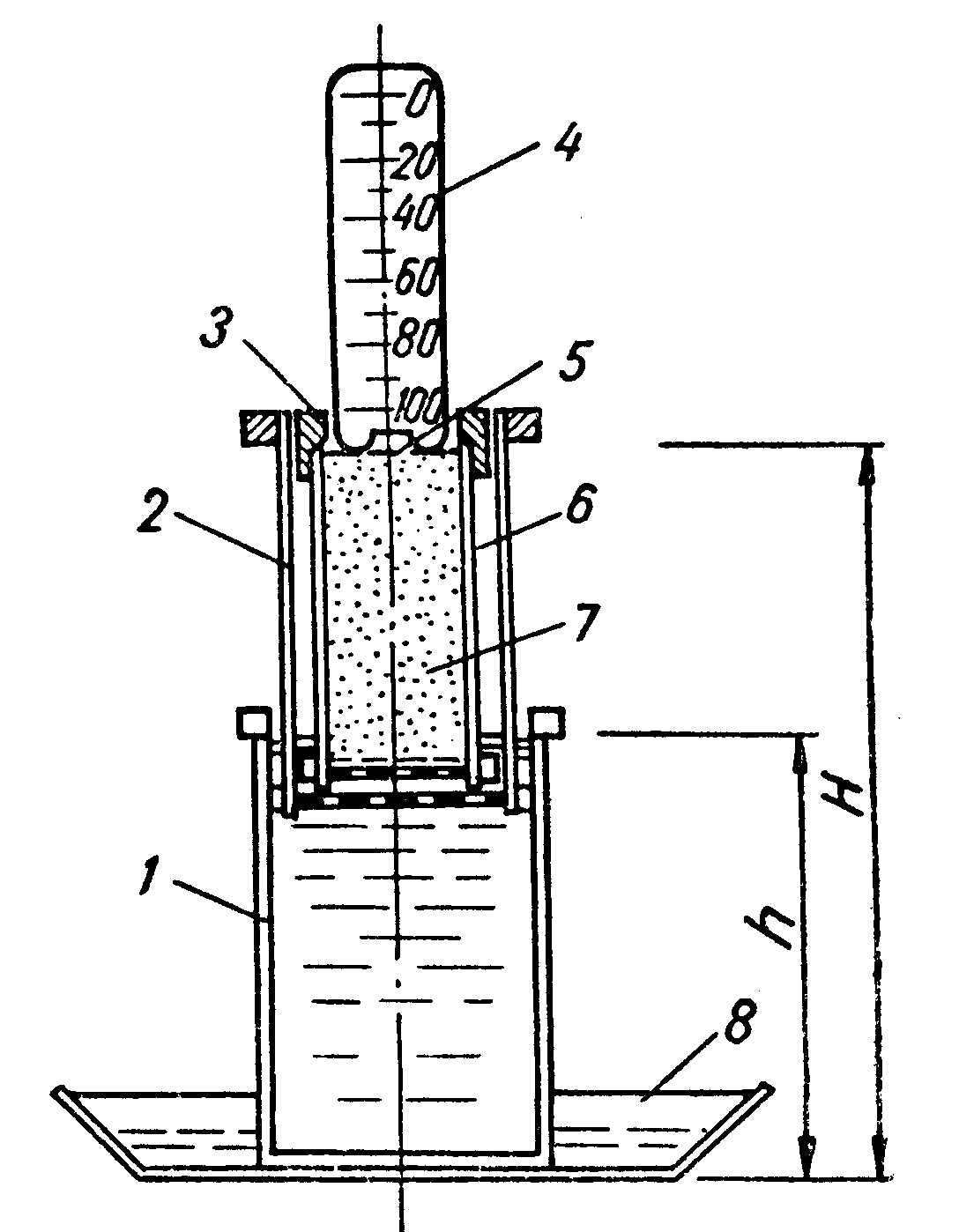

Рис. 10. Схематический разрез универсальной трубки КФ:

1 – внешний стакан; 2 – внутренний стакан; 3 – крышка; 4 – мерный цилиндр; 5 – сетка; 6 – грунтовая трубка; 7 – грунт; 8 – поддон.

Проведение опыта. Грунтовую трубку 6 заполняют песчаным грунтом 7. При испытании грунта нарушенной структуры грунт подают в трубку небольшими порциями и слегка уплотняют легкой деревянной трамбовкой. Если грунт - мелкий или пылеватый песок, то на дно трубки засыпают тонкий слой (3 мм) песка фракции 0,5 - 0,25 мм для предотвращения выноса при фильтрации мелких частиц.

В случае испытания грунта ненарушенной структуры трубку вдавливают в грунт и затем извлекают ее вместе с находящимся в ней грунтом. Избыток грунта, выступающий из трубки, срезают ножом с прямым лезвием.

Внутренний стакан 2 устанавливают на показателе напорного градиента 1,0, а внешний стакан 1 заполняют водой.

Трубку с грунтом помещают во внутренний стакан и, медленно вращая его, устанавливают в положение с напорным градиентом 0,8.

После появления капиллярной воды на поверхности грунта укладывают сетку 5 и на трубку надевают крышку 3. Внутренний стакан с трубкой перемещают в крайнее нижнее положение.

Затем мерный цилиндр 4 заполняют водой, температуру которой предварительно замеряют, и устанавливают в крышке трубки.

Внутренний стакан с трубкой устанавливают в положение с напорным градиентом 0,6 и доливают воду во внешний стакан до появления ее в прорезях внешнего стакана. Вода из мерного цилиндра автоматически поддерживает заданный напорный градиент.

О работе мерного цилиндра свидетельствуют пузырьки воздуха, прорывающиеся в цилиндр.

Объем профильтровавшейся воды (10 - 30 см3) замеряют с помощью мерного цилиндра.

Время фильтрации определяют по секундомеру два раза при различных положениях уровня воды в мерном цилиндре и принимают среднее значение. Затем опыт повторяют при других значениях напорного градиента (0,8 и 1,0).

Коэффициент фильтрации при заданной температуре определяют по формуле

![]()

где: Q - объем профильтровавшейся воды в см3,

F - площадь поперечного сечения трубки, равная 25 см2;

T - время фильтрации в сек;

I - напорный градиент;

864 - коэффициент для перевода размерности см/сек в м/сут. Коэффициент фильтрации при t = 10°С определяют по формуле

![]()

где Кф - коэффициент фильтрации при заданной температуре;

- температурный коэффициент.

Температурный коэффициент определяется по формуле = 0,7 + 0,03 t.

Результаты опыта заносят в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

Форма записи данных для определения коэффициента фильтрации

№ монолита или пробы |

№ опыта |

Напорный градиент I |

Объём отфильтрованной воды Q, см3 |

Время фильтрации Т, сек |

Коэффициент фильтрации Кф, м/сут |

Среднее значение Кф, м/сут |

||

1 |

2 |

среднее |

||||||

1 |

1 |

0,6 |

10 |

80 |

84 |

82 |

7,04 |

7,077 |

2 |

0,8 |

10 |

59 |

63 |

61 |

7,10 |

||

3 |

1,0 |

10 |

50 |

48 |

49 |

7,06 |

||

Примечание: площадь кольца прибора F = 25 cм2, температура воды t = 18 0C, температурный коэффициент = 1,24.