- •Часть III

- •Введение

- •Порядок проведения практических занятий.

- •Лаборатория и оборудование.

- •Меры безопасности.

- •Порядок выполнения лабораторных работ.

- •Оформление отчётов.

- •Теоретические сведения.

- •Показатели относительной степени деформации и зависимости между ними

- •Задание.

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические сведения.

- •Задание.

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические сведения.

- •Значения fn и , при которых параметр a достигает максимума

- •Задание.

- •Задание.

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические сведения.

- •Задание.

- •Задание.

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы.

- •Параметры процесса волочения

- •Определение геометрических параметров процесса волочения

- •Показатели относительной деформации металла при волочении и зависимость между ними

- •Определение технологических параметров процесса волочения

- •Оформление отчёта

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы

- •Скорости волочения на 4-х передачах волочильного стана

- •Контрольные вопросы

- •Теоретические основы

- •Теоретические основы

- •Оформление отчёта

- •Библиографический список.

Теоретические основы

Анализ известных [1, с.408] способов определения коэффициента трения при волочении позволяет выделить две характерных группы таких способов:

1) учитывая, что коэффициент контактного трения представляет собой отношение средних касательных контактных напряжений к нормальным, к первой группе способов можно отнести методы прямого экспериментального измерения нормальных радиальных и касательных усилий, таких методик, как

с использованием разрезной волоки (прибор А.А. Динника);

с использованием точечных месдоз, расположенных попарно под углами 45º и 90º к поверхности;

с помощью силоизмерительных штифтов, размещённых в теле волоки;

с помощью измерительной волоки с точечными месдозами, размещенными по винтовой линии;

с использованием моделей волок, выполненных из оптически активного материала;

метод, основанный на экспериментальном определении окружной деформации нагруженной волоки, снабжённой тензодатчиком и предварительно протарированной давлением масла;

2) методы, основанные на замере усилия волочения и определении коэффициента контактного трения по достаточно обоснованной и проверенной формуле для напряжения волочения, например, формуле Перлина [1, с.198]:

измерение усилия волочения с последующим вычислением коэффициента контактного трения по формуле Перлина;

то же, но с предварительным замером усилия волочения в условиях, когда коэффициент контактного трения известен, что даёт возможность откорректировать применяемую формулу, например, формулу Перлина.

Перечисленные способы группы 1) сложны, требуют специального оборудования и особых технологий, например, для высверливания тонких каналов в волоках. Большинство из этих методов, кроме того, разработано с рядом допущений и они предназначены для проведения исследований на моделях, а не на натуре. Способы группы 2) можно считать более целесообразными, в первую очередь потому, что они могут применяться в реальных промышленных условиях и из технического обеспечения требуют только средств для измерения усилия волочения.

Формулу Перлина можно представить в виде

,

(4.1)

,

(4.1)

где dН и dК – соответственно начальный и конечный диаметры;

σТН

и σТК – соответственно

начальное и конечное сопротивления

деформации упрочняемого в процессе

волочения металла, в качестве которых

можно взять условные пределы текучести,

например, из данных А.В. Третьякова [2];

если волочению подвергается травлёная

катанка, следует принять, что σТН = σ0,2

при ε = λ = 0;

если катанка подверглась деформированию

на окалиноломателе, σТН = σ0,2

при ε = λ = 0,05;

конечное сопротивление деформации

следует принимать σТН = σ0,2

при относительном удлинении

![]() ;

;

σq – расчетное напряжение противонатяжения при волочении, которое может быть либо равно критическому σq крит, либо больше его. Если реальное противонатяжение меньше критического, то принимается, что σq = σq крит; если реальное противонатяжение больше критического, то расчётное значение противонатяжения σq принимается равным реальному.

В свою очередь, критическое противонатяжение определяется по формуле

![]() ;

(4.2)

;

(4.2)

где

![]() – общая

вытяжка металла от последнего отжига

(предварительная); если производится

волочение травлёной катанки, не

подвергавшейся до волочения пластическому

деформированию и упрочнению,

– общая

вытяжка металла от последнего отжига

(предварительная); если производится

волочение травлёной катанки, не

подвергавшейся до волочения пластическому

деформированию и упрочнению,

![]() ,

если катанка предварительно подверглась

пластической деформации в окалиноломателе,

то

,

если катанка предварительно подверглась

пластической деформации в окалиноломателе,

то

![]() ;

;

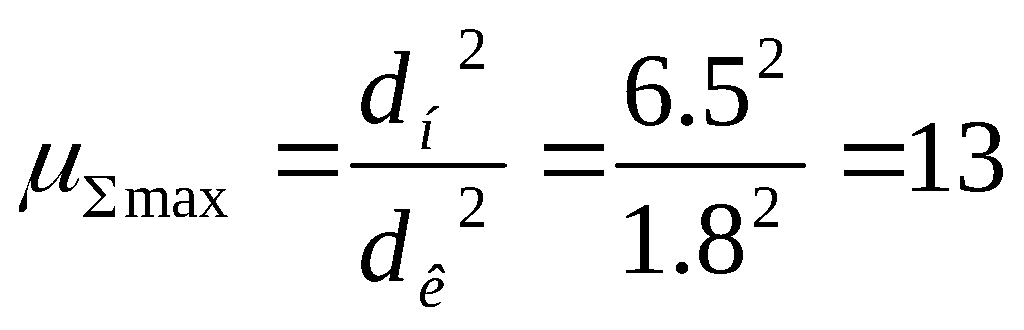

![]() – возможная

максимальная общая вытяжка от отжига

до отжига; при многократном волочении

катанки d0 = 6,5 мм

из малоуглеродистых сталей и сталей

обыкновенного качества можно без отжига

получить проволоку dК = 1,8 мм,

что соответствует максимально возможной

вытяжке

– возможная

максимальная общая вытяжка от отжига

до отжига; при многократном волочении

катанки d0 = 6,5 мм

из малоуглеродистых сталей и сталей

обыкновенного качества можно без отжига

получить проволоку dК = 1,8 мм,

что соответствует максимально возможной

вытяжке  ;

;

![]() – условный

предел текучести до волочения [2].

– условный

предел текучести до волочения [2].

Кроме того, для сокращения записи в формулу (4.1) введены следующие буквенные параметры:

, (4.3)

где α – действительный угол образующей конического канала волоки (полуугол, рад);

ρ – угол трения, определяемый по коэффициенту трения fn как

![]() ; (4.4)

; (4.4)

![]() , (4.5)

, (4.5)

причём

![]() ,

(4.6)

,

(4.6)

где, в свою очередь, αП – приведённый (условный) угол волоки, учитывающий длину lК калибрующего пояска волоки и всегда несколько меньший действительного угла:

![]() .

(4.7)

.

(4.7)

З а д а н и е

1. Произвести волочение катанки (с помощью персонала лаборатории) при докритическом противонатяжении с измерением усилия волочения (л.р.3).

2. Произвести измерения геометрических параметров процесса волочения – dН, dК, α, lК (л.р.1).

3. Вычислить остальные параметры: αП, а, А, σq крит, σq, σТН и σТК.

4. Из формулы (4.1) составить уравнение с неизвестным ρ или fn и решить его. При затруднениях с аналитическим решением решить методом подбора с последовательными приближениями.

5. Сравнить полученное значение со справочными данными, приведёнными, например, в [1] и [7].

Оформление отчёта

1. Привести формулу Перлина с раскрытием всех входящих в неё величин.

2. Кратко описать методику измерения усилия волочения и привести результат.

3. Привести значения измеренных параметров.

4. Привести выкладки вычислений остальных параметров.

5. Привести уравнение и его решение.

6. Сделать выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Какие условия процесса волочения влияют на коэффициент контактного трения в зоне деформации?

2. На какие технологические параметры процесса волочения оказывает влияние коэффициент трения?

3. В чём состоит сущность используемого метода определения коэффициента контактного трения?

4. Как определяется расчётная величина противонатяжения в формуле И.Л. Перлина?

5. Что такое приведенный угол волоки?

Лабораторная работа № 5. Исследование эффекта жидкостного трения при гидродинамическом режиме нагнетания смазки в очаг деформации при волочении проволоки

Цель работы: получить практическое представление о гидродинамическом режиме нагнетания смазки в очаг деформации и об условиях возникновения и проявления эффекта жидкостного трения при волочении.