- •Содержание

- •Список определений и сокращений

- •1 Общие указания

- •2 Исходные данные для курсового проекта

- •3 Приём скоропортящихся грузов к перевозке

- •4 Разработка схемы размещения и крепления пакетированного груза в изотермическом вагоне

- •5 Теплотехнический расчёт рефрижераторного вагона для гружёного рейса с плодоовощами

- •6 Нормирование технологических показателей работы грузового фронта на распределительном холодильнике

- •Библиографический список

- •Приложение а Пример заполнения бланка задания на курсовой проект

- •Условия перевозки скоропортящихся грузов на направлении

- •Варианты заданий на курсовой проект

- •Условия перевозки скоропортящихся грузов на направлении

- •190031, СПб., Московский пр., 9.

5 Теплотехнический расчёт рефрижераторного вагона для гружёного рейса с плодоовощами

Третий раздел курсового проекта «Теплотехнический расчёт рефрижераторного вагона для гружёного рейса с плодоовощами» выполняется только для плодоовощей. Тип вагона, количество груза и другие исходные данные определены заданием.

В пункте «3.1 Цели и методы расчета, состав теплопоступлений» необходимо пояснить, для какой цели выполняется расчёт (проектной или эксплуатационной), и каким методом решается задача (аналитическим или графоаналитическим) [2, п. 8.1] или [4, разд. 1]. В данном курсовом проекте цель теплотехнического расчёта эксплуатационная, поскольку по результатам этого расчёта уточняется способ обслуживания груза в пути и определяется расход дизельного топлива на маршруте. Задача решается аналитическим методом, так как маршрут перевозки, по заданию, с однородными климатическими условиями.

Далее необходимо перечислить все девять видов теплопоступлений в рефрижераторный вагон при перевозке плодоовощей [2, п. 8.2] или [4, разд. 2], а именно:

– вследствие теплопередачи через ограждения кузова вагона (Qт);

– за счёт инфильтрации наружного воздуха (Qи);

– за счёт биохимической теплоты плодоовощей при дыхании (Qб);

– эквивалентные воздействию солнечной радиации (Qс);

– эквивалентные работе вентиляторов-циркуляторов (Qц);

– от свежего воздуха, поступающего внутрь грузового помещения при вентилировании (Qв);

– эквивалентные оттаиванию снеговой шубы (Qш);

– от охлаждаемого груза, тары и средств пакетирования (Qг);

– от охлаждаемого (отепляемого) кузова и оборудования вагона (Qк).

Из этих теплопоступлений складывается суммарная мощность теплового потока (Q), которая должна быть компенсирована холодильным (Q 0) или отопительным (Q 0) оборудованием.

Пункт «3.2 Расчётная температура наружного воздуха на маршруте» [2, п. 8.3] или [4, разд. 3] поясняется на примере 15.

Пример 15

Определить расчётную температура наружного воздуха на маршруте следования плодоовощей при заданной средней температуре наружного воздуха: tс = 12 °С:

![]() ,

,

где Х – квантиль надёжности расчёта теплопритоков, Х = 0,84 (при заданном значении Р = 0,80 [2, табл. 8.3] или [4, табл. 3.1],); – заданное среднеквадратичное отклонение температуры наружного воздуха от её среднего значения, = 5.

Произведение «X » принято со знаком «+», так как перевозка осуществляется в переходный период года (сентябрь – октябрь). Следовательно: tр = 12 + 0,84 5 = 16,2 (°С).

В пункте «3.3 Характеристика и основные и параметры теплообменных процессов в гружёном рейсе» необходимо [2, п. 8.4] или [4, разд. 4]:

– описать характер теплообменных процессов в грузовом помещении рефрижераторного вагона при погрузке и перевозке плодоовощей применительно к заданию с учётом данных табл. 1 и 2 (пример 16);

– дать графическую интерпретацию теплообменных процессов с указанием режима и источника погашения теплопоступлений, способа обслуживания рефрижераторного вагона (см. прим. 16);

– определить теплотехнические характеристики груза (пример 17): условный коэффициент скважности применяемой тары (т), условный коэффициент плотности штабеля груза (ш), удельные тепловыделения плодоовощей в среднем за время охлаждения (qб1) и после охлаждения (qб2), темп теплоотдачи груза (mг);

– определить расчётные значения температурного напора (tр), максимального температурного напора (tм) и коэффициента теплопередачи (kр) через ограждения кузова вагона (пример 18);

– рассчитать основные параметры теплообменных процессов (примеры 19–20), а именно: темп охлаждения свободного воздуха в грузовом помещении (bв), темп охлаждения груза (bг), продолжительность первоначального охлаждения воздуха в грузовом помещении (в), продолжительность охлаждения груза (г);

– определить общую продолжительность перевозки (об), сравнить её с г и сделать вывод о том, успеет охладиться груз до конца перевозки или нет (см. прим. 20).

Пример 16

Описать теплообменные процессы в грузовом помещении рефрижераторного вагона при погрузке и перевозке гранатов.

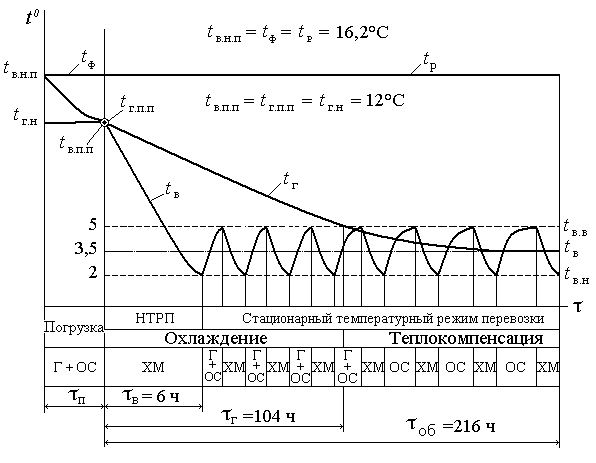

В грузовое помещение вагона поступают неохлаждённые гранаты при температуре tг.н = 12 °С (по заданию). Поскольку тип грузового фронта и время погрузки заданием не определены, следует принять расчётную температуру воздуха на фронте погрузки (tф) и расчётную температуру наружного воздуха (tр) одинаковыми, т. е. tф = tр = 16,2 °С (рисунок 2). По Правилам предварительное охлаждение рефрижераторных вагонов для неохлаждённых грузов не производят. Значит, температура воздуха в вагоне на момент начала погрузки будет такая же: tв.н.п = 16,2 °С.

Рисунок 2 – Динамика охлаждения воздуха и гранатов в вагоне в координатах t° (температура), (время):

НТРП – нестационарный температурный режим перевозки; ХМ – работа холодильных машин; Г – груз (в данном случае источник теплопоступлений); ОС – теплопоступления от окружающей среды; tр, tг, tв – соответственно изменение температуры наружного воздуха, груза и воздуха внутри грузового помещения вагона; в – продолжительность первоначального охлаждения воздуха в грузовом помещении; г – продолжительность охлаждения груза; об – общая продолжительность обслуживания груза в пути

В процессе погрузки температура воздуха в вагоне будет понижаться до значения, близкого к температуре гранатов (см. рис. 2). Образуется температурный напор, и появляются теплопритоки через ограждения вагона и открытую дверь. В дневное время действует солнечная радиация. Кроме того, груз выделяет биохимическую теплоту. Температура гранатов будет несколько повышаться. При желании можно вычислить температуру груза после погрузки (tг.п.п), пользуясь [4, прил. 8]. Но делать этого не нужно, приняв эту температуру равной tг.н, т. е. tг.п.п = tг.н = 12 °С.

После погрузки и закрытия дверей рефрижераторного вагона запускают дизель-генераторы, устанавливают температурный режим (tв.в = 5 °С, tв.н = 2 °С) и включают холодильное оборудование. При этом сначала начинают работать вентиляторы-циркуляторы, с помощью которых температурные поля свободного воздуха и груза выравниваются, т. е. tв.п.п = = tг.п.п = 12 °С. Через 7...10 мин после включения вентиляторов-циркуляторов автоматически включаются холодильные машины.

Из воздухораспределителя в грузовое помещение вагона начинает поступать холодный воздух, нагнетаемый вентиляторами-циркуляторами, и заполнять свободное пространство вокруг и внутри штабеля груза. Нагретый от груза и стен вагона тёплый воздух направляется к испарителям холодильных машин, охлаждается и снова нагнетается в воздухораспределитель. Так происходит охлаждение воздуха, тары вагона и груза.

Время первоначального охлаждения воздуха в вагоне (в) будет длиться до тех пор, пока температура не достигнет нижней границы температурного режима (tв.н = 2 °С). Холодильные машины отключают. За счёт теплопритоков от груза и окружающей среды воздух в вагоне будет нагреваться. При повышении температуры воздуха до верхней границы температурного режима (tв.в = 5 °С) вновь включают холодильные машины, и процесс повторяется. По мере охлаждения груза интервалы между выключением и включением холодильных машин заметно увеличиваются. При продолжительности пауз в работе холодильных машин более 9 мин вентиляторы-циркуляторы (на время пауз) автоматически отключаются.

Охлаждение груза до верхней границы температурного режима (см. рис. 2), осуществляется за время г, соответствующее длительности теплообменного режима «охлаждение груза», затем наступает режим «теплокомпенсация», который сохраняется до конца перевозки.

Пример 17

Установить теплотехнические характеристики неохлаждённых гранатов, имеющих температуру 12 °С.

В рассматриваемом примере упаковка груза отсутствует, в качестве тары принят (самостоятельно) закрытый ящик из дощатых планок и шпона с просветами между планками до 1 см. Штабель груза в вагоне сформирован плотно-вертикальным способом (см. табл. 2).

В этом случае:

– степень скважности тары т = 0,30 [4, прил. 5];

– степень плотности штабеля груза ш = 0,9 [4, прил. 6];

– удельные тепловыделения гранатов в среднем за время охлаждения с 12 °С до 3,5 °С qб1 = 64 Вт/т (интерполирование данных применительно к малине [2, табл. Г.2]);

– удельные тепловыделения гранатов в среднем после охлаждения qб2 = 29 Вт/т (данные применительно к малине [2, табл. Г.1]);

Скорость теплоотдачи груза определяют, °С/ч:

![]() ,

,

где числа – эмпирические коэффициенты; kш – поправочный эмпирический коэффициент, который учитывает степень плотности штабеля груза, kш = 0,75 (при ш = 0,9 [4, табл. П9.4]); kт – то же, учитывает степень скважности тары, kт = 0,96 (при т = 0,3 [4, табл. П.9.4]); Gбр – количество груза в вагоне по заданию, Gбр = 45 т брутто (груз + тара).

Тогда mг = (4,3 0,75 0,96) : (1 + 45) = 0,067 (°С/ч).

Пример 18

Определить расчётные значения температурного напора и коэффициента теплопередачи через ограждения кузова вагона рефрижераторной секции БМЗ.

Расчётный температурный напор через ограждения кузова вагона tр, К, определяют вычитанием среднего значения температурного режима (tв = 3,5 °С) из расчётной температуры наружного воздуха (tр = 16,2 °С), которые определены в предыдущих примерах.

Тогда tр = 16,2 – (5+2) : 2 = 12,7 (К).

Максимальный расчётный температурный напор tм, при котором прекращается полезная работа холодильных машин, является характеристикой вагона, зависит от года его выпуска [4, табл. П9.1]. Год выпуска можно установить (условно) вычитанием заданного срока службы вагона из текущего года выполнения курсового проекта. В данном примере год выпуска секции БМЗ 2012 – 20 = 1992. Значит, tм = 70 К.

Расчётный коэффициент теплопередачи kр определяют, Вт/(м2К), по формуле:

![]() ,

,

где kр.п – паспортное значение расчётного коэффициента теплопередачи, kр.п = 0,32 Вт/(м2∙К) [4, прил. 1]; о – коэффициент, учитывающий изменение свойств ограждающих конструкций грузового помещения от случайных факторов, о = 1,42 (при Р = 0,8 [4, табл. П9.2] ).

Тогда kр = 0,32 1,42 = 0,45 (Вт/(м2∙К)).

Пример 19

Определить скорости охлаждения воздуха и груза в вагоне рефрижераторной секции постройки БМЗ.

Скорость охлаждения воздуха в грузовом помещении рефрижераторного вагона определяют, °С/ч, по формуле:

,

,

где числа – эмпирические коэффициенты; kм – эмпирический коэффициент, который учитывает влияние температурного напора и свойств изоляции вагона на скорость теплообменных процессов в грузовом помещении, kм = 2,2 (при tр = 12,7 К, tм = 70 К, kр = 0,45 Вт/(м2∙К)) с учётом интерполирования данных [4, табл. П9.1] применительно к вагону секции БМЗ выпуска после 1985 г.); kб1 – эмпирический коэффициент, учитывающий степень биохимических тепловыделений плодоовощей, kб1 = 0,96 (при qб1 = 64 Вт/т [4, табл. П9.3]); Рв – заданная грузоподъёмность вагона, Рв = = 45 т; Gбр , kш , kт – см. в примере 17.

Тогда bв = (19,3 2,2 0,96) : {[1 + (45 : 49)]5,5 0,75 0,96} = 1,56 (°С/ч).

Скорость охлаждения гранатов в грузовом помещении рефрижераторного вагона РС-4-БМЗ определяют, °С/ч, по формуле:

![]() ,

,

где mг, kм, kб – величины, определённые в примерах 17, 19; ограничение bг по mг связано с необходимостью регулирования температурного режима в заданных границах (внешний источник холода не должен забирать теплоту от груза с большей скоростью, чем груз может отдать, иначе произойдёт нарушение нижней границы температурного режима с нежелательным переохлаждением наружного слоя штабеля груза).

В рассматриваемом примере bг = 0,067 2,2 0,96 = 0,142 (°С/ч). С учётом ограничения по mг принимаем bг = 0,067 (°С/ч).

Пример 20

Рассчитать продолжительность охлаждения воздуха и груза в вагоне рефрижераторной секции постройки БМЗ применительно к данным и результатам из примера 19.

Продолжительность охлаждения воздуха (в) и груза – гранатов (г) в грузовом помещении вагона определяют, ч, по формулам:

в = (tв.п.п – tв.н) : bв = (12 – 2) : 1,56 = 6 (ч);

г = (tг.п.п – tв.в) : bг = (12 – 5) : 0,067 = 104 (ч).

При общей продолжительности рейса об = 24о = 24 9 = 216 (ч) груз успевает охладиться в пути и будет следовать в охлаждённом виде 112 ч.

В пункте «3.4 Мощность теплопоступлений в грузовое помещение вагона» определяют мощность каждого теплопритока в отдельности аналитическим методом [2, п. 8.6] или [4, разд. 6] , а потом их алгебраическую сумму в двух вариантах (таблица 4). Один вариант суммы должен соответствовать набору теплопоступлений при охлаждении груза в пути, другой – в процессе перевозки груза уже в охлаждённом состоянии. Если г об, то колонку таблицы «Плодоовощи охлаждены» исключают. Ниже приводятся примеры расчёта мощности теплопоступлений в рефрижераторный вагон при перевозке гранатов.

Таблица 4 – Калькуляция мощности теплового потока для гружёного рейса при перевозке гранатов

Наименование показателя |

При охлаждении плодоовощей |

Плодоовощи охлаждены |

Общие теплопоступления, кВт/ваг., в том числе: теплопередача через ограждения кузова вагона инфильтрация наружного воздуха теплота дыхания гранатов солнечная радиация работа вентиляторов-циркуляторов вентилирование грузового помещения снятие снеговой шубы с испарителей холодильных машин охлаждение груза и тары охлаждение кузова вагона |

7,87

1,40

0,28 2,56 0,10 0,25 – 0,15

2,84 0,29 |

3,05

1,40

0,28 1,16 0,10 0,11 – –

– – |

Пример 21

Определить мощность теплового потока вследствие теплопередачи через ограждения кузова вагона, кВт/ваг.:

![]() ,

,

где Fр – полная расчётная поверхность грузового помещения, Fр = 234 м2 [4, прил. 1]; tр – расчётная температура наружного воздуха на направлении перевозки, tр = 16,2 °С (см. прим. 15); tв – среднее значение температурного режима перевозки груза (см. табл. 2), tв = 2 + 5 = 3,5(°С); Fм – расчётная поверхность машинных отделений, контактирующих с грузовым помещением, Fм = 7,8 м2 [4, прил. 1]; tм – температура воздуха в машинном отделении, оС, которая выше расчётной температуры наружного воздуха на 4 °С вследствие теплоотдачи холодильными машинами, tм = 16,4 + 4 = = 20,4 (°С); kр – расчётный коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций грузового помещения вагона, kр = 0,56 Вт/(м2∙К), определен в примере 18.

Тогда Qт = [234(16,2 – 3,5) + 7,8(20,2 – 3,5)] 0,45 10-3 = 1,40 (кВт/ваг.).

Пример 22

Определить мощность теплового потока от инфильтрации свежего воздуха внутрь грузового помещения вагона, кВт/ваг.:

![]() ,

,

где н – плотность наружного воздуха, н = 1,2 кг/м3 (при tр = 16,4 °С [4, табл. П10.1]); и – кратность инфильтрации воздуха в ограждениях грузового помещения и в вентиляционной системе, и = 0,30 ч–1 (при средней скорости движения вагона 18 км/ч и сроке службы вагона 20 лет [4, прил. 11]); Vп – полный объём грузового помещения вагона, Vп = 138 м3 [4, прил. 1]; iн – удельное теплосодержание наружного воздуха при температуре 16,4 °С и влажности 60 %, iн = 34 кДж/кг [4, табл. П10.2]); iв – удельное теплосодержание воздуха внутри грузового помещения в режиме перевозки и при относительной влажности 90 %, iв = 14 кДж/кг (см. там же).

Тогда Qи = 1,2 0,3 138 3600–1 (34 – 14) = 0,28 (кВт/ваг.).

Пример 23

Определить мощность теплового потока от плодоовощей при дыхании, кВт/ваг.

Её определяют дважды: при охлаждении гранатов от tг.н до tв (Qб1) и после охлаждения (Qб2):

![]() ;

;

![]() ,

,

где qб1 – удельные тепловыделения плодоовощей при их охлаждении, qб1 = = 64 Вт/т (см. прим. 17); qб2 – то же, в режиме «теплокомпенсация», когда груз охладился, qб2 = 29 Вт/т (см. прим. 17); Gгр – масса перевозимого груза, Gгр = 40 т нетто (по заданию).

Тогда:

qб1 = 64 40 10–3 = 2,56 (кВт/ваг.); qб2 = 29 40 10–3 = 1,16 (кВт/ваг.).

Пример 24

Определить мощность теплового потока от воздействия солнечной радиации, кВт/ваг.:

![]() ,

,

где Fб.с – поверхность боковых стен вагона, Fб.с = 61 м2 [4, прил. 1]; Fк – то же, крыши, Fк = 67 м2 (см. там же); tэ.р – эквивалентная температура рассеянной радиации, соответствующая разности температур на поверхности вагона при наличии и отсутствии солнечной радиации на условно заданной широте местности 56 град с. ш. в переходный период, tэ.р = 1 К [4, табл. П12.1]; tэ.в – то же, прямой радиации на вертикальные поверхности (см. там же), tэ.в = 4,3 К; tэ.г – то же, прямой радиации на горизонтальные поверхности (см. там же), tэ.г = 10,5 К; c – заданная вероятность солнечных дней в году, c = 0,25, доли единицы; c – продолжительность воздействия солнечной радиации, c = 11 ч/сут [4, табл. П12.2].

Тогда Qс = [234 1 + (61 4,3 + 67 10,5) 0,25] 0,45 11 24–1 10–3 = = 0,10 (кВт).

Пример 25

Определить мощность теплового потока, эквивалентного работе вентиляторов-циркуляторов, кВт/ваг.

Её определяют дважды: при охлаждении груза (Qц1) и после охлаждения (Qц2):

![]() ;

; ![]() ,

,

где Nц – суммарная мощность электродвигателей вентиляторов-циркуляторов, Nц = 4,4 кВт/ваг. [4, прил. 1]; – коэффициент трансформации механической энергии вентиляторов-циркуляторов внутри воздуховода в тепловую, = 0,10; в – продолжительность охлаждения воздуха в вагоне, в =6 ч (см. прим. 20); ц1 – коэффициент рабочего времени вентиляторов-циркуляторов при охлаждении груза; ц1 = 0,55 (при tр = 12,9 °С и при tг = 0,5(tг.н + tв) = 7,8 (°С) [4, прил. 13]); ц2 – то же, после охлаждения груза, ц2 = 0,25 (при tр = 12,9 °С и при tг = 0 °С [4, прил. 13]); г – продолжительность охлаждения груза, г = 104 ч (см. прим. 20).

Тогда:

Qц1 = 4,4 0,1[6 + 0,55 (104 – 6)] : 104 = 0,25 (кВт/ваг.);

Qц2 = 4,4 0,1 0,25 = 0,11 (кВт/ваг.).

Пример 26

Определить мощность теплового потока от свежего воздуха, поступающего внутрь грузового помещения вагона при вентилировании.

Её не рассчитывают, так как вентилирование гранатов в пути не производится (см. табл. 2), но запись об этом должна быть в пояснительной записке.

Пример 27

Определить мощность теплового потока, эквивалентного оттаиванию снеговой шубы на воздухоохладителях холодильных машин, кВт/ваг.:

![]() ,

,

где qш – удельные теплопоступления, эквивалентные теплоте горячих паров хладагента, подаваемых в воздухоохладитель для снятия снеговой шубы, а также теплоте, погашаемой при восстановлении температурного режима перевозки, qш = 120 мДж (норматив); об – общая продолжительность перевозки, об = 216 ч (см. прим. 20), ч; nш – количество раз снятия снеговой шубы за перевозку, определяемое по формуле:

![]() ,

,

где {} – логическая операция округления результата деления до целого числа в меньшую сторону; nот – периодичность снятия снеговой шубы в зависимости от температуры и кратности инфильтрации наружного воздуха, температуры воздуха и груза внутри вагона, nот =6 сут (при и = = 0,3 и tр = 12,9 °С [4, прил. 14]).

Тогда nш = {216 : 24 : 6} = {1,5} = 1, а Qш = 120 1 : 3,6 : 216 = = 0,15 (кВт/ваг.). Этот тепловой поток будет учитываться один раз и только на первом участке, где охлаждается груз.

Пример 28

Определить мощность теплового потока от груза и тары при охлаждении, кВт/ваг.:

![]() ,

,

где Сг – теплоёмкость груза (гранатов, взята применительно к малине), Сг = 3,5 кДж/(кг∙°С) [4, прил. 3], кДж/(кг∙°С); Cт – теплоёмкость тары (ящика деревянного), Cт = 2,5 кДж/(кг∙°С) [4, прил. 3]; Gг – масса груза (по заданию), Gг = 40 000 кг; Gт – масса тары (по заданию), Gт = 5000 кг; bг – скорость охлаждения груза, bг = 0,067 °С/ч (см. прим. 19), °С/ч.

Тогда Qг = (3,5 40 000 + 2,5 5000)0,067 3600–1 = 2,84 (кВт/ваг.).

Пример 29

Определить мощность теплового потока от кузова и оборудования вагона при охлаждении в пути следования, кВт/ваг.:

![]() ,

,

где 3,7 – коэффициент, заменяющий сложные вычисления; – коэффициент, учитывающий неоднородность температурного поля кузова вагона, = 0,5; – коэффициент соответствия скоростей охлаждения кузова вагона и груза, = 1,3.

Тогда Qк = 3,7 0,5 1,3 12,7 : 104 = 0,29 (кВт/ваг.).

В пункте «3.5 Показатели работы дизель-генераторного и холодильно-отопительного оборудования» рассчитывают [2, п. 8.7] или [4, разд. 7]:

– коэффициент рабочего времени холодильных машин (х) или печей (п) с выводом о том, справляется это оборудование с отводом теплопритоков или нет;

– расход дизельного топлива с выводом о необходимости или отсутствии дополнительной экипировки РПС в пути.

В зависимости от режима работы холодильно-отопительного оборудования устанавливают соответствующий режим работы дизель-генераторов.

При перевозках грузов с охлаждением в рефрижераторных секциях и АРВ-Э в нестационарном температурном режиме могут работать один или два дизеля. Так, при х(п) 0,5 обычно работают два дизеля, в остальных случаях, включая пример 30, – один дизель. В стационарном температурном режиме с охлаждением или отоплением работает всегда один дизель.

Пример 30

Определить коэффициенты рабочего времени холодильных машин применительно к данным таблицы 4.

Суммарная мощность теплового потока до охлаждения гранатов (Qоб1) и после их охлаждения (Qоб2) – положительная. Значит определяется коэффициент рабочего времени работы холодильного оборудования при охлаждении груза (х1) и после охлаждения (х2):

,

,

где tр – расчётный тепловой напор через ограждения кузова вагона, tр = 12,9 К (см. прим. 18); tм – максимальный температурный напор через ограждения кузова вагона, при котором прекращается полезная работа холодильных машин, tм = 70 К (см. прим. 18); Qх – паспортная мощность холодильных машин, Qх = 29 кВт [4, прил. 1].

Тогда х1 = 7,87 : [(1 – 12,7 : 70)29] = 0,33; х2 = 3,05 : [(1 – 12,7 : 70)29] = = 0,13.

Пример 31

Определить фактический расход дизельного топлива на маршруте по результатам расчётов в примерах 20 и 30:

![]() ,

,

где 1,1 – коэффициент, учитывающий разогрев дизеля перед запуском; g – удельный расход дизельного топлива, g = 22 кг/ч [4, прил. 1]; в – продолжительность первоначального охлаждения воздуха в грузовом помещении вагона, в = 6 ч (см. прим. 20); г – продолжительность охлаждения груза, г = 104 ч (см. прим. 20); nд1 – количество работающих дизелей при охлаждении груза, nд1 = 1; об – общая продолжительность рейса, об = 216 ч (см. прим. 20).

Тогда Gф = 1,1 22[6 1 + 0,34 (104 – 6) + 0,13 (216 – 104)] = 1280,2 (кг).

Запас дизельного топлива в баках служебного вагона секции Gзап составляет 7400 – 1440 = 5960 (кг) [4, прил. 1], что намного больше фактического расхода. Значит, дополнительная экипировка рефрижераторной секции в пути не требуется.