- •Глава 1 Непрерывная холодильная цепь

- •1.1 Понятие и структура непрерывной холодильной цепи

- •1.2 Особенности непрерывной холодильной цепи

- •1.3 Условия функционирования непрерывной холодильной цепи

- •1.4 Логистические аспекты в функционировании непрерывной холодильной цепи

- •1.5 Схемы функционирования непрерывной холодильной цепи

- •1.6 Общая характеристика железнодорожного хладотранспорта России

- •1.7 Характеристика грузопотоков скоропортящихся грузов

- •Коэффициенты неравномерности перевозок скоропортящихся грузов на сети железных дорог России в 2004 г. По месяцам

- •Глава 2 Основы сохранения качества скоропортящихся грузов

- •2.1 Природа и номенклатура скоропортящихся грузов

- •Номенклатурные группы скоропортящихся грузов

- •2.2 Химический состав скоропортящихся продуктов

- •2.3 Физические свойства скоропортящихся продуктов

- •2.4 Процессы, происходящие в продуктах при хранении и перевозках

- •2.5 Виды и причины порчи продуктов

- •2.6 Принципы консервирования скоропортящихся грузов

- •2.7 Основные и вспомогательные способы консервирования скоропортящихся грузов

- •2.8 Изменения в продуктах при консервировании холодом

2.3 Физические свойства скоропортящихся продуктов

Знание физических свойств скоропортящихся продуктов позволяет грамотно выбирать способы холодильной подготовки, транспортную тару и режимы хранения доставляемой продукции, подбирать необходимый подвижной состав для перевозки. Эти свойства разделяются на механические и теплофизические.

Механические свойства

К числу основных механических свойств относятся:

– плотность продукта ( = 0,85…1,1 кг/м3), которая близка к плотности воды. Она зависит от химического состава продукта, строения и количества содержащейся воды. Плотность продукта определяется как средневзвешенная величина всех его составных элементов;

– площадь поверхности, м2, зависящая от геометрической формы продукта;

– консистенция – совокупное восприятие осязанием (прощупыванием) плотности, упругости и вязкости продукта. Это свойство используется в органолептическом методе определения качества скоропортящихся грузов, оно не имеет количественного выражения;

– сопротивление нагрузкам, кг/см2: статическим с (при сжатии нижних слоёв продукта верхними) и динамическим д (при ударах).

Теплофизические свойства

Теплофизическими свойствами скоропортящихся грузов являются:

– криоскопическая температура tкр, °С – температура начала вымерзания соков в продукте, tкр = –0,5…–5,0 °С;

– эвтектическая температура, tэв, °С – температура, при которой соки в продукте вымерзают полностью, tэв = –55…–65 °С;

– удельная теплоёмкость с – количество теплоты, которое необходимо подвести к телу, кДж/(кг°С), характеризует способность скоропортящихся грузов поглощать или выделять теплоту. Она адекватно зависит от вклада в массу груза воды и сухих веществ:

а) выше температуры замерзания

![]() ;

;

б) ниже температуры замерзания

![]() ,

,

где сс.в – удельная теплоёмкость сухих веществ в продукте, сс.в = {1,25…1,67} Кдж/(кг°С); – доля воды в продукте, 0 1; сл – удельная теплоёмкость льда, сл = 2,18 Кдж/(кг°С); – доля вымороженной воды в продукте, 0 1; св – удельная теплоёмкость воды, св = 4,19 Кдж/(кг°С);

– коэффициент теплопроводности , Вт/(мК) – величина, характеризующая скорость распространения теплоты в продукте:

![]() ,

,

где , с.в, в – плотность продукта в целом, сухих веществ и воды; с.в , в – коэффициент теплопроводности сухих веществ и воды, с.в = 0,25 Вт/(мК); в = 0,6 Вт/(мК). Замороженный продукт лучше проводит теплоту, так как л в;

– коэффициент температуропроводности а = /(с), который определяет скорость изменения температуры тела при нагревании или охлаждении тела, м2/с;

– удельная энтальпия (теплосодержание) i, кДж/кг – величина, определяющая содержание внутренней энергии в единице продукта при заданной температуре.

Теплофизические свойства некоторых скоропортящихся продуктов приведены в приложении Б).

2.4 Процессы, происходящие в продуктах при хранении и перевозках

В продуктах питания с живыми и неживыми тканями происходят различные микробиальные и ферментальные процессы, которые вызывают потерю массы продукта (усушку), изменение цвета, распад и гидролиз сложных органических веществ, что приводит к уменьшению стойкости при хранении и снижает его пищевую ценность.

Процессы изменения качества скоропортящихся продуктов растительного и животного происхождения протекают не одинаково. При хранении у продуктов растительного происхождения продолжаются биохимические и физиологические процессы, свойственные живому организму. В продуктах животного происхождения продолжают действовать ферменты.

Микробиальные процессы

Микробиальные процессы вызываются бактериями, плесенями и дрожжами, которые могут благоприятно развиваться на поверхности и внутри продуктов.

Гнилостные бактерии (одноклеточные организмы, размножающиеся делением), злейший враг продукта, разлагают белки и жиры. Они бывают различной формы, хорошо образуют споры и могут приспосабливаться к неблагоприятным условиям.

Плесневые грибки (плесень) – это одноклеточные и многоклеточные организмы, всасывающие питательные вещества в растворённом виде и размножающиеся спорами. Они выделяют разнообразные ферменты, с помощью которых разлагают органические вещества на неорганические, и тем самым способствуют круговороту вещества в природе. По размерам их делят (условно) на микромицеты и макромицеты.

Мир плесеней огромен и очень живуч. Известно около 65 тыс. видов плесеней. Плесени отличаются от животных и растений не только по внешнему виду, но и по химическому составу, развитию и образу жизни в природе. Роль плесеней в природе и в жизни человека различна. Так, низкоорганизованные плесневые грибы могут являться причиной болезней культурных сельскохозяйственных и лесных растений (например, мучнистая роса), животных и человека. Они поражают пищевые продукты, строительные материалы, промышленные изделия. В то же время низшие грибы могут быть весьма полезными. Они широко используются в медицине, ветеринарии и в защите растений от вредителей и болезней. Целый ряд плесневых грибов служит источником получения пенициллина. Они являются компонентами ценных пищевых продуктов.

На хладотранспорте встречаются следующие виды плесеней:

– пенициллиум, имеет вид налёта на поверхности продукта белого или голубоватого цвета (рисунок 2.1);

– головчатка, или мукоровый гриб, поражает поверхность продукта тёмно-серым налётом с чёрными крапинками;

– кладоспориум, имеет тёмно-зелёный (бутылочный) цвет;

– домовый гриб, развивается на деревянных поверхностях вагонов, складов, поддонов.

|

|

Пенициллиум |

Серая плесень |

Рисунок 2.1 – Некоторые виды плесеней

К высшим плесеням относятся лесные грибы, сведения о которых приведены в приложении В.

Дрожжи (одноклеточные молочно-кислые бактерии) бывают дикие и культурные. Разлагают сахар на спирт и углекислый газ. Размножаются почкованием. Хлебопечение, производство кисломолочных продуктов, пивоварение и виноделие основано на использовании различных грибковых дрожжей.

Все микроорганизмы классифицируют:

– по температуре развития на термофилы (30…80 °С), мезофиллы (0…50 °С) и криофилы (–7…+30 °С);

– по отношению к воздуху на аэробные, развивающиеся в воздушной среде, и анаэробные, развивающиеся без доступа воздуха.

Микроорганизмы существуют до 20 мин при температуре 60…70 °С, до 2 мин – при температуре 80…90 °С.

Обычно процессы порчи скоропортящихся грузов протекают по следующим направлениям:

– окисление и брожение углеводов (растительные продукты);

– разложение белков и окисление жиров (животные продукты).

Основными микробиальными процессами в продуктах являются:

– ослизнение – сплошное обсеменение поверхности продукта микроорганизмами (мясо);

– плесневение – результат действия плесневых грибов (все продукты);

– пигментация – появление пятен на поверхности продукта в результате воздействия пигментных бактерий (мясо, масло, фрукты);

– кислое брожение – результат действия молочнокислых бактерий и дрожжей (мясо);

– загар – порча продукта изнутри под воздействием анаэробных бактерий (мясо, рыба);

– гниение – результат воздействия на продукт гнилостных бактерий и грибков (все продукты).

Ферментальные процессы

Ферментальные процессы протекают в продуктах под воздействием ферментов, приводящих, в конечном счёте, к полному разложению продуктов на составные части. Полностью остановить ферментальные процессы в скоропортящихся продуктах практически невозможно. При понижении температуры продукта их активность значительно снижается.

К основным ферментальным процессам относят:

– автолиз, означающий растворение клеточных тканей. Он протекает обычно в продуктах животного происхождения после прекращения жизненных процессов. В начальной стадии протекания автолиз способствует созреванию мяса и рыбы, повышая их качество;

– дыхание – процесс, протекающий в продуктах с живыми тканями (яйца, овощи, фрукты, ягоды), который сопровождается выделением биохимической теплоты;

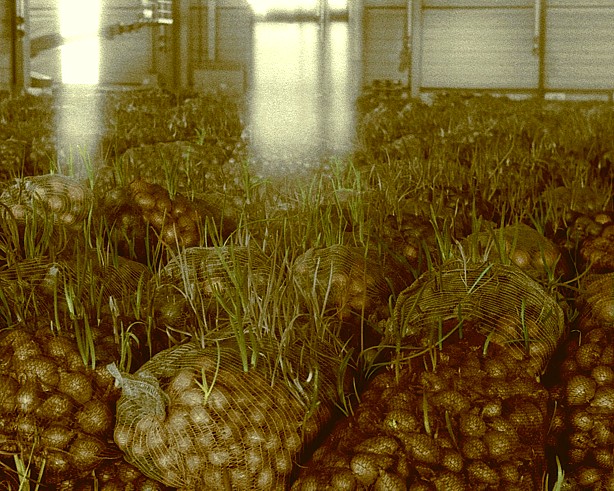

– прорастание – процесс жизнедеятельности плодоовощей (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Штабель проросшего лука репчатого на складе

Удельную мощность теплового потока от плодоовощей при дыхании, определяют, Вт/т:

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

где qо – удельные тепловыделения одной тонны плодоовощей при температуре 0 °С (таблица Г.1), Вт/т; – температурный коэффициент груза (см. там же), К-1; tг – фактическая температура груза, °С.

Однако, в теплотехнических расчётах чаще используют среднюю мощность тепловыделений плодоовощей за определённый период времени, в частности, за время охлаждения груза от начальной температуры (tг.н) до требуемой конечной (tг.к). Её получают интегрированием выражения (2.1) на заданном интервале температур и определяют, Вт/т:

,

(2.2)

,

(2.2)

В приложении Г приведена удельная мощность биохимических тепловыделений плодоовощей, полученных по выражениям (2.1) и (2.2).

Продукты растительного происхождения имеют четыре стадии спелости: съёмную, съедобную, техническую и физиологическую. Транспортировке и хранению подлежат продукты на съёмной и в меньшей степени на съедобной стадиях спелости. Техническая стадия спелости означает, что продукт может быть направлен только на техническую переработку. Физиологическая стадия – это разложение продукта.