- •Парадное оружие. XVII в.

- •С. В. Иванов. «Смотр служилых людей».

- •Дворянская конница в полном боевом вооружении. Гравюра XVI в.

- •Московские стрельцы.

- •Полки нового строя

- •1633 Г., полки Кита и Матейсона — в июне 1633 г., рейтарский — 17 августа 1633 г. Однако необученность русских людей и отсутствие у иноземцев привычки к суровой дисциплине московской

- •Медицина в средневековой россии

- •Лист из средневекового русского травника.

- •«Бунташный» век

- •Медный бунт

- •Э. Лисснер. «Восстание в Коломенском в 1662 г.».

- •Историки о разинщине

- •Начало разинщины

- •«Каспийский поход»

- •Восстание

- •Казнь степана разина

- •Путь отрядов Степана Разина.

- •Последний путь Степана Разина. Старинная гравюра.

Лист из средневекового русского травника.

поручения. Он играл заметную роль в сватовстве Ивана Грозного к Марии Гастингс, племяннице английской королевы.

Вместе с Якоби в Москву приехал аптекарь Джеймс Френчем, усилиями которого в столице открылась первая аптека. Она была предназначена для царской семьи, благодаря чему получила название «царская». Кроме лекарств для неё были привезены различные амулеты, цветные камни, перстни, трости, обладающие свойством «предохранять» от порчи, язвы и других заболеваний. Первоначально царская аптека обслуживала только придворных. Частные лица не имели права пользоваться её услугами и продолжали прибегать к помощи московских торговцев «зелейного» ряда. Но в середине XVII в. до государя начали доходить челобитные с просьбой отпустить лекарства. Желающих приобрести необходимые для лечения средства становилось всё больше и больше, и в 1672 г. в Москве открылась вторая аптека, которую стали называть «новая». Указ царя Алексея Михайловича предписывал построить аптеку «для продажи лекарств всяких чинов

411

МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В русской медицине XVII в. уже появилось чёткое деление на медицинские специальности. Внутренние болезни лечили доктора (терапевты), от них отличались хирурги; аптеками заведовали аптекари, низшим персоналом аптек руководили алхимисты и дистилляторы — «водочные перепущики» (т. е. фармацевты). Были также аптекарские ученики и травники, «рудомёты» (кровопускатели) и костоправы. Примечательно то, что цирюльников (парикмахеров) также причисляли к медицинскому персоналу, хотя часто свои «процедуры» они осуществляли прямо под открытым небом — на «Вшивом рынке».

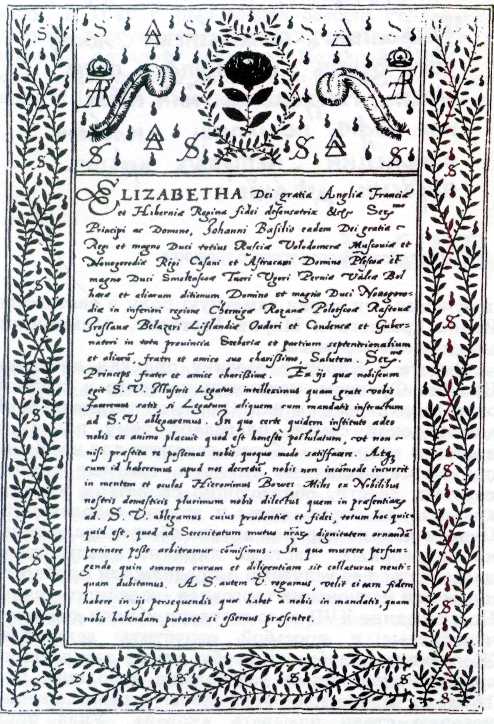

Грамота, в которой английская королева Елизавета рекомендует царю Ивану IV врача Р. Якоби. 1583 г.

людям». Конец XVII в. ознаменовался указом Петра I, который повелел в 1699 г. открыть в Москве восемь «вольных» аптек. Благодаря этому в России начинает складываться более или менее стройная система организации аптечного дела.

Лекарства для аптек привозили в основном из-за границы, а также с аптекарских огородов (садов), широко распространённых в то время в России. Особой известностью пользовался «царёв огород» в селе Измайловском под Москвой. При огородах состояли садовники с учениками, несколько рабочих, сторож и истопник. Садовниками обычно были иностранцы. Посредниками между царской аптекой и народными знахарями стали особые специалисты, так называемые «помясы», или «травники». Они выезжали в провинцию, чтобы собирать травы и коренья, необходимые для аптеки. Воеводам наказывалось «чинить им всем спомогательство, чтоб травному обиранию не испустить времени, и давать им в помочь крестьянских детей, робят по разсмотрению, чтобы однолично травному сбиранию мешкоты не было». Помясы руководили сбором лекарственных трав, объясняли крестьянам особенности заготовки тех или иных растений.

Царская аптека отличалась необычайно роскошным внутренним убранством. Один современник оставил такое описание этой аптеки: «Могу сказать по истине, что я никогда не видел такой превосходной аптеки: фляжки, графины были из хрусталя шлифованного и крышки в оных и края выложены красиво позолотой». Работа в аптеке протекала под неослабевающим вниманием двора, преисполненного подозрительности. Аптекари были обязаны находиться в аптеке с раннего утра до вечера, за каждый пропущенный день вычитался двухмесячный оклад. В случае же болезни кого-либо из членов царской семьи аптекарям полагалось «по очереди дневать и ночевать». Все лекарства, приготовленные для царских нужд, находились в специальном отделении. Глава Аптекарского приказа неустанно следил за аптекарями.

XVII столетие — время становления медицинского образования в России и самой русской медицины как науки: открыта первая школа по подготовке врачей, было написано несколько учебников, активно работал Аптекарский приказ. До сих пор не утихают споры о том, когда было основано это учреждение, но, по всей видимости, его деятельность началась уже в конце XVI в. Приказ руководил закупкой медикаментов, устройством аптекарских огородов (садов), принимал на службу врачей-иностранцев.

Докторами и лекарями на протяжении всего XVII века в основном были приглашённые в Россию врачи-иностранцы. Это обстоятельство связано в первую очередь с тем, что московские власти стремились принимать на службу медиков образованных и знаменитых, к которым причислялось подавляющее большинство врачей-иностранцев (хотя среди них нередко попадались

412

шарлатаны, польстившиеся на высокие доходы). В России за свою службу медики получали льготы и солидное жалованье. По прибытии в Россию каждый иностранный врач представал перед боярином Аптекарского приказа и сдавал экзамен, подтверждавший его компетентность как «учёного человека». Некоторые из них удостаивались аудиенции у царя.

Что касается лечения царских особ в XVII в., то оно стало более квалифицированным. Описания многих историй болезней дошли до нашего времени и сохранились в архивных документах. Благодаря этому можно познакомиться с ходом лечения царей Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича. Так, в 1643 г. Михаил Фёдорович Романов заболел «рожею» (одна из заразных болезней), от которой его лечили три врача — Граман, Белау и Крамер. Недуг был побеждён после кровопускания и рыбной диеты.

Во время болезни членов царской семьи и при родах цариц комнаты убирались с особой роскошью. До середины XVII в. женская половина дворца была вне ведения врачей-иностранцев. Лишь в самых тяжёлых случаях туда призывались

доктора, которые, однако, не видели саму больную, а слушали и расспрашивали «мамок» (т. е. нянек, кормилиц) и боярынь и давали советы бабам-лекаркам. Указ 1676 г. законодательно закрепил положение, по которому доктора получили доступ в покои цариц.

Первые больницы появились на Руси, по сведениям летописей, уже в XII в. До конца XVII в. больницы находились на церковном попечении. Примером тому служит деятельность Троице-Сергиевого монастыря. Во второй половине XVI в. он имел 1132 помещения для ухода за больными в 23 уездах и 470 помещений в городах. Настоящие больничные заведения в России отсутствовали вплоть до 1682 г., когда царь Фёдор Алексеевич повелел соорудить в Москве «по еуропейским обычаям» два госпиталя. Но и после этого продолжали существовать приюты для больных при крупных монастырях.

Так заканчивался XVII век, подготовивший благодатную почву для появления серьёзных научных медицинских школ, проникновения в различные слои русского общества новейших знаний в области медицины.