- •Василий семёнович зиновьев (прозвище — сыдавный)

- •Московская «волокита»

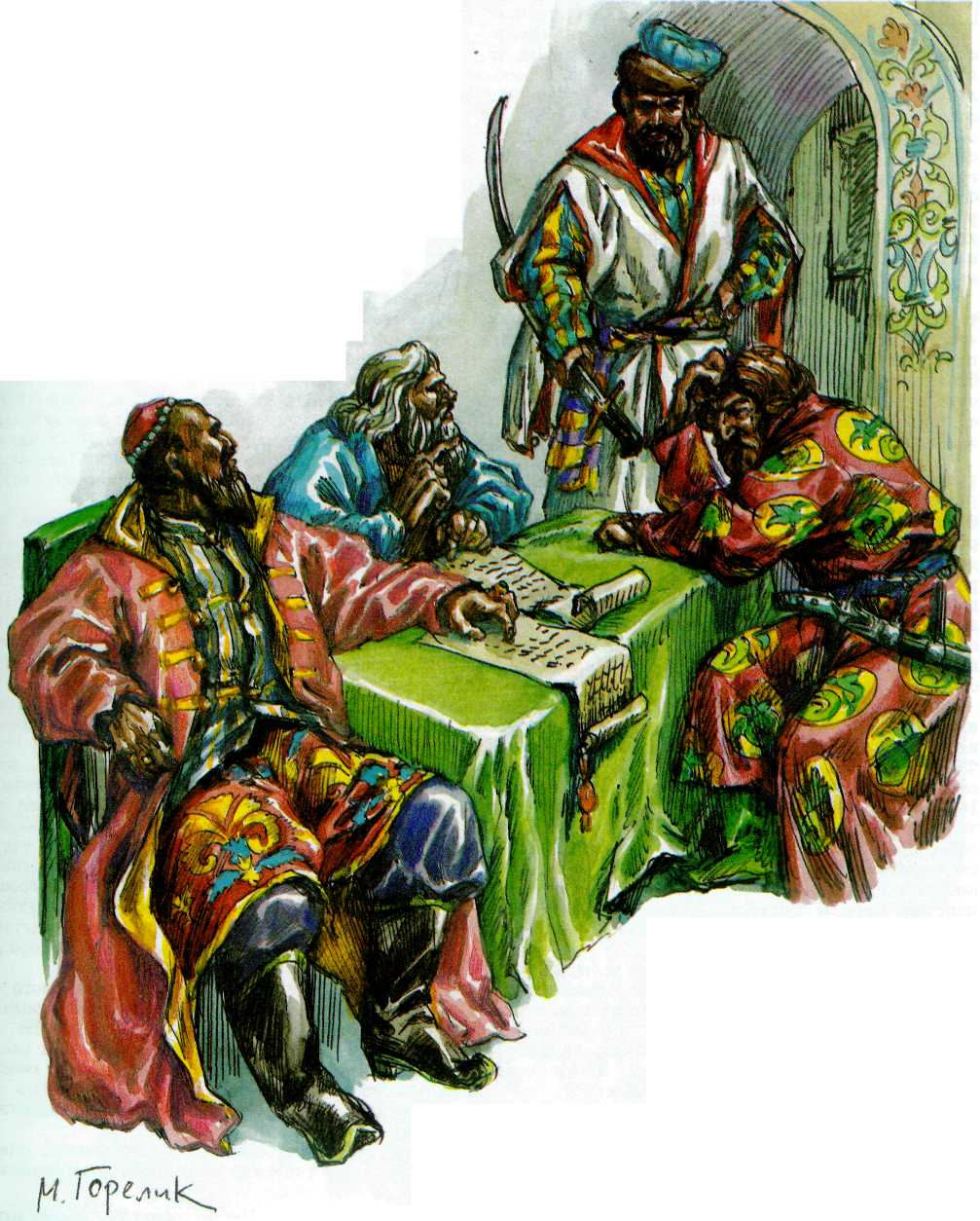

- •Приказные люди за работой. Рисунок из старинной рукописи.

- •Дело о похищении «золотых»

- •Посольский приказ

- •Посольский дьяк.

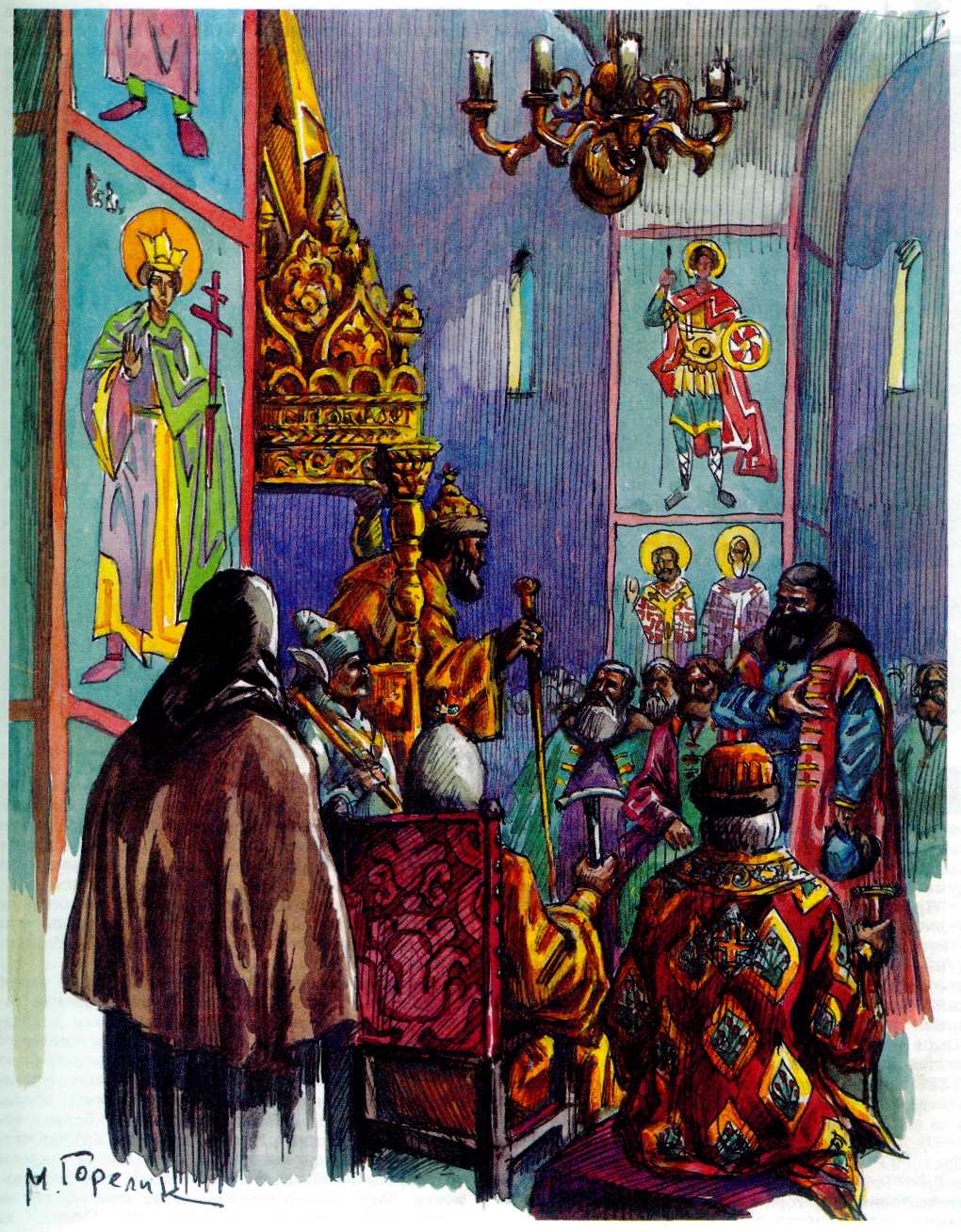

- •С. В. Иванов. «Земский собор».

- •Земский собор 1566 г. Решает вопрос о продолжении Ливонской войны.

- •Боярская дума

- •Боярин на коне (со старинной гравюры).

- •Костюм боярыни. XVII в.

- •Закрепощение крестьян

- •Русские крестьяне. Старинная гравюра.

- •С.В. Иванов. «Юрьев день».

- •Где жили крестьяне в московском государстве

- •Крестьянское хозяйство

- •Крестьянин XVII в.

- •Во что одевались и обувались русские крестьяне

- •Крестьянка XVIII в.

С. В. Иванов. «Земский собор».

Развитие государственной власти в домонгольской Руси шло в том же направлении, что и в крупнейших государствах Западной Европы, где почти одновременно создаются первые сословно-представительные учреждения: в 1265 г. — парламент в Англии, в 1302 г. — Генеральные штаты во Франции. Естественное развитие Руси было прервано нашествием монголо-татар, и вечевой строй здесь угас или, как, например, в Новгороде, был впоследствии уничтожен великим князем московским, стремившимся к единодержавию.

Первые государи всея Руси — Иван III и Василий III — осознавали свою власть как неограниченную и не нуждались в советах со «всей землёй». Иван III ещё считался с Боярской думой, сын же его все дела стремился решать сам. Но в период боярского правления при малолетнем Иване IV на Руси начинается постепенное возрождение местного самоуправления. Многие полномочия по суду и управлению на местах начинают переходить от назначаемых сверху наместников и волостелей к выборным старостам, получившим

название земских, ибо избирались они волею «земли». В помощь земским старостам стали избирать их помощников, именуемых целовальниками, поскольку они давали присягу, целуя крест. Дела вёл также выборный земский дьяк. В выборах участвовали духовенство, бояре, дворяне, посадские (городские) жители и крестьяне. Земские старосты и их помощники ведали сбором податей, государственными повинностями, гражданским (т. е. нецерковным) судом. Особую роль выборная земская власть стала приобретать с 1555 г., когда царским указом «наместников и волостелей от городов и волостей отставили», передав их полномочия земским старостам.

С 1539 г. появляются и выборные губные старосты (от слова «губа» — округ). Некоторых из них называли излюбленными головами (в городах). Избирали их подобно земским старостам, они также имели выборных помощников — целовальников. Иным был круг их обязанностей: губные старосты ведали делами «разбойными» — уголовными. Губные старосты со своими людьми

352

должны были ловить разбойников, вести следствие, карать виновных.

Успешное становление выборной представительной власти на местах способствовало появлению сословно-представительных учреждений уже в масштабах всего государства. Так возникли Земские соборы. Слово «собор», видимо, вошло в гражданский обиход из церковного. Церковные соборы старше Земских и скорее всего передали им своё наименование («собор»), а также некоторые организационные формы. Полномочия церковных и светских «совещаний» в России почти никогда не были чётко разграничены: в церковных соборах всегда участвовала аристократическая верхушка общества (бояре, окольничие), а в «земских советах» (соборах) — так называемый Освященный собор (собрание высших церковных деятелей страны).

Земский собор после окончания Смуты выбирал царя из нескольких кандидатур. Один из казаков, принимавших в нём участие, предъявил решающий «аргумент» в пользу Михаила Романова, положив на стол записку с его именем и накрыв её сверху своей саблей.

353

Состав Земских соборов был устойчивым: в него входили Освященный собор и Боярская дума (см. ст. «Боярская дума»), а также представители сословий по приглашению или по назначению властей. Преобладали лица, принадлежавшие к господствующим сословиям. В составе соборов, как правило, отсутствовали представители основной массы населения — крестьян. Только лишь в Утверждённой грамоте собора 1613 г., избравшего Михаила Фёдоровича Романова на царство, есть упоминание участия в соборе не только «голов стрелецких и казатцких и атаманов», но и «казаков и стрельцов» и «всяких уездных людей». Историкам до сих пор не ясно: кто это? Быть может, крестьяне?

Земские соборы, как правило, открывались в торжественной обстановке в царских покоях «государевым дьяком», но в особо важных случаях царь сам произносил слова приветствия собравшимся. Обсуждение вопросов проходило по отдельности у бояр и окольничих, духовенства, служилых людей, купцов. Каждая из этих групп высказывала своё суждение по делу.

Первый Земский собор состоялся в Москве в 1549 г.; последним событием, иногда именуемым Земским собором, можно считать созыв и роспуск 8 марта 1684 г. совещания в Кремле, на котором решался вопрос о мире с Речью Посполитой. Между этими крайними датами крупный исследователь российского средневековья, академик Л. В. Черепнин насчитывает ещё 55 соборов; следовательно, в распоряжении историков имеются сведения о 57 соборах. Вероятно, их было больше, но не обо всех дошли до наших дней какие-либо сведения.

Большинство соборов созывалось царями по их инициативе. Собор 1648 г. и, возможно, ещё несколько более ранних соборов при Михаиле Фёдоровиче были созваны царём по прошению сословий: в исторических источниках о соборе 1648 г. прямо сказано, что он созывается по челобитью царю людей «розных чинов». Но были соборы, созванные сословиями или по инициативе сословий в отсутствие царя. Например, соборы, на которых происходили выборы и утверждение на царство Бориса Годунова, Василия Шуйского, Михаила Романова и, по мнению некоторых историков, Фёдора Ивановича.

Роль Земских соборов в разные времена была неодинаковой. Иногда они были единственным учреждением, имевшим достаточно власти, чтобы решать важнейшие вопросы. Но в большинстве случаев московские государи использовали соборы как совещания, на которых они могли ознакомиться с мнением своих подданных.

Вернёмся в XVI столетие, в эпоху молодого Ивана IV, когда зародились Земские соборы. Вот несколько наиболее известных из них. Итак, 1549 г. — первый собор обсуждает реформы тогдашнего правительства («Избранной рады») и новый царский Судебник (свод законов).

1613 г. — собор избирает на царство Михаила

Романова, тем самым утверждая новую династию российских государей.

1619 г. — собор, по некоторым сведениям, решает следующие вопросы: о поставлении Филарета (Фёдора Никитича Романова), отца царя, патриархом Московским и всея Руси, а также о ликвидации «разорения» и восстановлении государственного аппарата после гражданской войны и польско-литовско-шведской интервенции начала XVII в.

1648 г. — собор обсуждает вопрос о создании комиссии по составлению Соборного Уложения (крупнейшего свода российских законов XVII столетия) и созыве для этого нового собора.

1 сентября того же года начинаются, а 29 января 1649 г. завершаются заседания так называемого «уложенного» собора, который ввёл бессрочный сыск беглых крестьян, тем самым окончательно юридически оформив в России крепостничество.

С осени 1681 г. до весны 1682 г. — проходило совещание «государевых ратных и земских дел», обсуждавшее военные, финансовые и «земские» реформы незадолго до начала эпохи Петровских преобразований, которое ряд историков считает собором.

Все перечисленные выше соборы имели для страны огромное значение.

Весьма важными были также совещание всех сословий (некоторые историки возводят его в ранг собора) зимой 1565 г. во время отъезда Ивана IV в Александровскую слободу и собор, проходивший летом 1611 г., в «безгосударное время», и вынесший «приговор» (постановление) «всей земли» о государственном устройстве и политических порядках в России по завершении лихолетья Смуты.

Итак, на заседаниях Земских соборов обсуждались насущные, главные проблемы, встававшие перед Московским государством. Чаще всего рассматривались вопросы внешней политики и взимания налогов; как правило, изыскивались возможности увеличения налоговых платежей в связи с военными нуждами. Земские соборы не стояли в стороне от активной борьбы с движениями низов общества. Например, в 1650 г. соборы трижды созывались и обсуждали народное движение в Пскове; было даже направлено представительство одного из них в мятежный город с уговорами, чтобы кончить «дело» миром.

В течение всего своего полуторавекового существования Земские соборы в России, конечно, не являлись органами народовластия. Не существовало даже чётких правил созыва и распорядка их работы. Тем не менее Земские соборы нельзя назвать случайным, заимствованным учреждением; решения их не были формальными, и правительство с ними считалось.

Уход Земских соборов с исторической сцены был обусловлен прежде всего двумя причинами.

354