- •Системы и закономерности их функционирования и развития

- •1.1. Определение системы

- •1.2. Пошгпс, характеризующие строение и функционирование систем

- •1.3. Виды и формы представления структур

- •1.4. Классификации систем

- •1.5. Закономерное-то систем

- •1.6. Закономерности целеобразоваимя

- •Глава 2. Методы и модели теории систем и системного анализа

- •2.1. Классификации методов моделирования систем

- •2.2. Методы формализованного представления систем1

- •2.3. Методы, направленные на акти”“гП”ню мспсхлпьзо-ванмя интуиции н опыта специалмсти

- •2.4. Понятие о методике системного анализа

- •Главе 3. Информационный подход к анализу систем

- •3.1. Теория информационного поля

- •3.2. Дискретные информационные модели

- •3.3. Диалектика части н целого

- •Глава 4, цели: формулирование, структуризация, анализ

- •4.2. Первые методики системного анализа целей

- •4.3. Методики, базирующиеся на философских концепциях системы

- •4.4. Разработка методик структуризации целен

- •4.5. Ашиио целей • функций в сложных многоуровневых системах

- •4.6. Автоматизация процесса формирован—и оценки структур целей и функций

- •Глава 5. Разработка и развитие систем

- •5.1. Рекомендации по разработке методися проектирования и развития системы органюалнонноп управления

- •5.2. Анализ факторов, влияющих на создание и функционирование предприятия (организации)

- •5.3. Анализ целей и функций системы управления предприятием (организацией)

- •3. Актуальная среда

- •4. Собственно система управления

- •1.2. Наука Образование

- •5.4. Разработка (корректировка) организационной структуры предприятия (организации)

- •5.5. Система нормативно-методического обеспечения управления предприятием (организацией)

- •Глава 6. Методы организации сложных экспертиз

- •6.1. Модификации метода решающих матриц

- •6.2. Метод организации сложных экспертиз при оценке нововведений, базирующийся на использовании информационного подхода

- •6.3. Организация сложных экспертиз как основа маркетинга сложных технических комплексов

- •6.4. Подход к оценке эфф( проектов1

- •Глава 7. Применение методов системного анализа при организации производства и проектировании сложных технических комплексов

- •1 7.1. Информационное моделирование проюводственньк систем

- •7.2. Модели постепенной формализации задач при организации технологических процессов производства и управления

- •7.3. Применение информационного подхода для анализа нелинейных автоматических систем

- •7.4. Применение морфологического подхода при принятии плановых решений в условиях позаказной системы производства

- •7.5. Применение системного анализа при управлении проектами сложных технических комплексов *

- •8.2. Информационные системы: пояя-тне, рирабо-пса, перспетпиы

- •1.3. Применение системного анализа при разработке автома-тизиоваиных информационных систем

- •8.4. Примеры реализации аснмоу и ее элементов

- •8.5. Информационная инфраструктура - основа информационно-управляющих систем будущего1

1.5. Закономерное-то систем

Закономерности взаимодействия части и целого. В процессе изучения особенностей функционирования и развития сложных систем с активными элементами был выявлен ряд закономерностей, помогающих глубже понять диалектику части и целого в системе и формировать более адекватные модели принятия решений. Рассмотрим основные из этих закономерностей.

Целостность. Закономерность целостности (эмер-джентность) проявляется в системе в возникновении у нее "новых интегративных качеств, несвойственных ее компонентам "[1.1].

Проявление этой закономерности легко пояснить на примера? поведения популяций, социальных систем и даже технических объ-

54

ектов (свойства станка отличаются от свойств деталей, из которых он собран).

Для того, чтобы глубже понять закономерность целостности, необходимо прежде всего учитывать две ее стороны:

1) свойства системы (целого) Q, не является простой суммой свойств составляющих ее элементов (частей) q,:

![]()

2) свойства системы (целого) зависят от свойств составляющих ее элементов (частей): Q, = /( q,).

Кроме этих двух основных сторон, следует иметь в виду, что объединенные в систему элементы, как правило, утрачивают часть своих свойств, присущих им вне системы, т. е. система как бы подавляет ряд свойств элементов. Но, с другой стороны, элементы, попав в систему, могут приобрести новые свойства.

Поясним это на примерах. Так, из датчиков, транзисторов, резисторов и других деталей может быть собрана система управления станком. При этом система, полученная из деталей-элементов, проявляет новые свойства по сравнению со свойствами каждого из отдельно взятых элементов, а элементы утрачивают при объединении в систему часть своих свойств. Например, транзистор может использоваться в различных режимах работы в разных устройствах - радиоприемниках, телевизорах и т. п., а став элементом системы автоматического управления станком, он утратил эти возможности и сохранил только свойство работать в необходимом для этой схемы режиме. Анало"ично производственная система в рабочее время подавляет у своих элементов-рабочих вокальные, хореографические и некоторые другие способности и использует только те свойства, которые нужны для осуществления процесса производства. Еще в большей степени подавляет проявление способностей человека конвейер.

Таким образом, первая сторона закономерности целостности характеризует изменение взаимоотношений системы как целого со средой (по сравнению с взаимодействием с ней отдельно взятых элементов) и утрату элементами некоторых свойств, когда они становятся элементами системы. Эти изменения бывают настолько разительны, что может показаться, будто свойства системы вообще не зависят от свойств элементов. Поэтому необходимо обращать внимание на вторую сторону закономерности целостности.

В самом деле, если транзистор или другой элемент вышел из строя или если поставлен датчик с другой чувствительностыо, то либо система управления станком вообще перестанет существовать и выполнять свои функции, либо, по крайней мере, изменятся ее характеристики (во втором случае). Аналогично замена элементов в организационной структуре системы управления предприятием может существенно повлиять на качество его функционирования.

Свойство целостности связано с целью, для выполнения которой создается система. При этом, если цель не задана в явном виде, а у отображаемого объекта наблюдаются целостные свойства, можно

55

В этом крайнем случае и говорить-то о

системе нельзя. Но, к сожалению, на

практике существует опасность

искусственного разложения системы

на независимые элементы, даже когда

при внешнем графическом изображении

они кажутся элементами системы.

Строго говоря, любая развивающаяся

система находится, как правило, между

состоянием абсолютной целостности и

абсолютной аддитивности, и выделяемое

состояние системы (ее "срез") можно

охарактеризовать степенью проявления

одного из этих свойств или тенденций

к его нарастанию или уменьшению.

Для оценки этих тенденций А-Холл [1.23,

1.53] ввел две сопряженные закономерности,

которые он назвал прогрессирующей

факторизацией - стремлением системы

к состоянию со все более независимыми

элементами, и прогрессирующей

систематизацией - стремлением

системы к уменьшению самостоятельности

элементов, т. е. к большей целостности

(табл. 1.3).

Таблица 1.2

В приведенном примере целостность определяется конструкцией системы управления станком, технологической схемой взаимодействия деталей и узлов. Но в подобных примерах и цель несложно сформулировать- А вот в организационных системах не всегда сразу легко понять причину возникновения целостности, и требуется проводить анализ, позволяющий выявить, что привело к возникновению целостных, системных свойств.

Исследованию причин возникновения целостных свойств в теории систем уделяется большое внимание [1.1, 1.4, 1.50 и др.]. Однако в ряде реальных ситуаций не удается выявить факторы, обусловливающие возникновение целостности. Тогда системные представления становятся средством исследования: благодаря тому, что отоб-1 ражение объекта в виде системы подразумевает в силу закономерности целостности качественные изменения при объединении элементов в систему и при переходе от системы к элементам (и эти изменения происходят на любом уровне расчленения системы), можно хотя бы структурой представить объект или процесс, для изучения которого не может быть сразу сформирована математическая модель, требующая выявления точных, детерминированных взаимоотношений между элементами системы.

Закономерности взаимодействия части и целого

|

Степень целостности а

|

Коэффициент использования элементов Р

|

г Целостность Q, ^ Е q, (эмерджентность) '•=/

|

1

|

0

|

Прогрессирующая систематизация

|

а >Р

|

|

Прогрессирующая факторизация

|

а< Р

|

|

я Аддитивность Q, = £ q, (суммативность) s=i

|

0

|

1

|

Иными словами, с помощью понятий система и структура можно отображать проблемные ситуации с неопределенностью, при этом как бы разделяют "большую" неопределенность на более "мелкие", которые в ряде случаев легче поддаются изучению, что помогает выявить причины качественных изменений при формирование целого из частей. Расчленяя систему, можно анализировать причины возникновения целостности на основе установления причинно следственных связей различной природы между частями, частью г целым, выявления причинно-следственной обусловленности целого

В последнее время появляются попытки

введения сравнительных количественных

оценок степени целостности а и

коэффициента использования свойств

элементов Р в целом.

Возможность

получения таких оценок на основе

информационного подхода к анализу

систем будет показана в гл. 3, а их

применение для сравнительного анализа

вариантов организационных структур

предприятия - в гл. 5.

Интегративность. Этот термин часто

употребляется как синоним целостности.

Однако некоторые исследователи

(например, B-Г.Афанасьев [1.4]) выделяют

эту закономерность как самостоятельную,

стремясь подчеркнуть интерес не к

внешним факторам "роявления

целостности, а к более глубоким причинам,

обусловливающим возникновение этого

свойства, к факторам, обеспечиваемы

сохранение целостности.

Наряду с изучением причин возникновения целостности, можнс получать полезные для практики результаты путем сравнительно” оценки степени целостности систем (и их структур) при неизвестны) причинах ее возникновения. В связи с этим обратимся к закономер ности, двойственной по отношению к закономерности целостности Ее называют физической аддитивностью, независимостью, сумма тивностъю. обособленностью.

Свойство физической аддитивности проявляются у системы, ка) бы распавшейся на независимые элементы; тогда становится спра ведливым „

& = ^ Ч,- (1-7)

Интегративными называют системообразующие, системосохра-няющие факторы, в числе которых важную роль играют неоднородность и противоречивость элементов (исследуемые большинством философов), с одной стороны, и стремление их вступать в коалиции (на что обратил внимание А.А.Богданов [1.9] и исследуют А.А.Малиновский [1.31] и М.Месарович [4, 1.33]), с другой.

В связи с этим отметим, что носителем целостного знания о мире являются фи лософские концепции, опираясь на которые можно дополнить закономерность интегративности рекомендациями, базирующимися на закономерностях развития систем, базирующихся на законах диалектики (см. в [3]). Обратим также внимание на тот факт, что для сложных развивающихся систем, в принципе, невозможно разработать полный перечень рекомендаций по созданию и сохранению целостности, что проблема выбора и сохранения интегративных факторов должна решаться в конкретных приложениях на моделях, сочетающих средства качественного и количественного анализа.

Закономерности иерархической упорядоченности систем. Эта

группа закономерностей тесно связана с закономерностью целостности, с расчленением целого на части. Однако характеризует и взаимодействие системы с ее окружением со средой, надсистемой, подчиненными системами. Поэтому мы выделили рассматриваемые ниже закономерности в самостоятельный подраздел.

Коммуникативность. Эта закономерность составляв основу определения системы В.Н.Садовским и Э.Г.Юдиным [1.23] приведенного выше в 1.1, из которого следует, что система не изо лирована от других систем, она связана множеством коммуникаций со средой, представляющей собой, в свою очередь, сложное и неод неродное образование, содержащее подсистему (систему более вы сокого порядка, задающую требования и ограничения исследуемо! системе), подсистемы (нижележащие, подведомственные системы) и системы одного уровня с рассматриваемой.

Такое сложное единство со средой названо закономерностью ком муникативности, которая, в свою очередь легко помогает перейти i иерархичности как закономерности построения всего мира и лю бой выделенной из него системы.

Иерархичность. Закономерности иерархичности wvi иерархической упорядоченности была в числе первых закономерно стей теории систем, которые выделил и исследовал Л. фон. Берта ланфи [1.6, 1.7]. Он, в частности, показал связь иерархической упо рядочеиности мира с явлениями дифференциации и негзнтропии ными тенденциями, т. е. с закономерностями самоорганизации развития открытых систем, рассматриваемыми ниже. На выделенШ уровней иерархии природы базируются некоторые классификацш систем, и в частности, рассмотренная классификация К.Боулдинга

58

На необходимость учитывать не только внешнюю структурную сторону иерархии, но и функциональные взаимоотношения между уровнями обратил внимание академик В.А.Энгельгардт.'

На примерах биологических организаций он показал, что более высокий иерархический уровень оказывает направляющее воздействие на нижележащий уровень, подчиненный ему, и это воздействие проявляется в том, что подчиненные члены иерархии приобретают новые свойства, отсутствовавшие у них в изолированном состоянии (подтверждение положения о влиянии целого на элементы, приведенного выше), а в результате появления этих новых свойств формируется новый, другой "облик целого" (влияние свойств элементов на целое). Возникшее таким образом новое целое приобретает способность осуществлять новые функции, в чем и состоит цель образования иерархий. Иными словами, речь идет о закономерности целостности (эмерджентиости) и ее проявлении на каждом уровне иерархии.

Эти особенности иерархических структур систем (или как принято иногда говорить иерархических систем) наблюдаются не только на биологическом уровне развития Вселенной, но и в социальных организациях, при управлении предприятием, объединением, государством; при представлении замысла проектов сложных технических комплексов и т. п.

Исследование иерархической упорядоченности в организационных системах с использованием информационного подхода (см., например, в [2,3, 8, 9, 3.1, 3.5| и др.) позволили сделать вывод о том, что между уровнями и элементами иерархических систем существуют более сложные взаимосвязи, чем это может быть отражено в графическом изображении иерархической структуры. Если даже между элементами одного уровня иерархии нет явных связей ("горизонтальных" связей), то они все равно взаимосвязаны через вышестоящий уровень. Например, в производственной и организационной структурах предприятия от вышестоящего уровня зависит, какой из этих элементов будет выбран для поощрения (при предпочтении одних исключается поощрение других) или, напротив, какому из элементов будет поручена непристижная или невыгодная работа (опять-таки это освободит от нее других). Неоднозначно можно также трактовать связи между уровнями иерархических систем (см. более подробно в гл. 3 - 5).

Таким образом, иерархические представления помогают лучше понять и исследовать феномен сложности. Поэтому четче выделим основные особенности иерархической упорядоченности с точки

зрения полезности их использования в качестве моделей системного анализа:

1. В силу закономерности коммуникативности, которая проявляется не только между выделенной системой и ее окружением, но и между уровнями иерархии исследуемой системы, каждый уровень иерархической упорядоченности имеет сложные взаимоотношения с вышестоящим и нижележащим уровнями. По метафорической формулировке, используемой Кеттлером', каждый уровень иерархии обладает свойством "двуликого Януса": "лик", направленный в сторону нижележащего уровня, имеет характер автономного целого (системы), а "лик", направленный к узлу (вершине) вышестоящего уровня, проявляет свойства зависимой части (элемента вышестоящей системы, каковой является для него составляющая вышестоящего уровня, которой он подчинен).

Эта конкретизация закономерности иерархичности объясняет неоднозначность использования в сложных организационных системах понятий "система" и "подсистема", "цель" и "средство" (элемент каждого уровня иерархической структуры целей выступает как цель по отношению к нижестоящим и как "подцель", а начиная с некоторого уровня, и как "средство" по отношению к вышестоящей цели), что часто наблюдается, как отмечалось выше, в реальных условиях и приводит х некорректным терминологическим спорам.

2. Важнейшая особенность иерархической упорядоченности как закономерности заключается в том, что закономерность целостности (т. е. качественные изменения свойств компонентов более высокого уровня по сравнению с объединяемыми компонентами нижележащего) проявляется в ней на каждом уровне иерархии. При этом объединение элементов в каждом узле иерархической структуры приводит не только к появлению новых свойств у узла и утрате объединяемыми компонентами свободы проявления некоторых своих свойств, но и к тому, что каждый подчиненный член иерархии приобретает новые свойства, отсутствовавшие у него в изолированном состоянии.

Благодаря этой особенности с помощью иерархических представлений можно исследовать системы и проблемные ситуации с неопределенностью.

3. При использовании иерархических представлений как средства исследования систем с неопределенностью происходит как бы расчленение "большой" неопределенности на более "мелкие", лучше поддающиеся исследованию. При этом даже если эти мелкие неопределенности не удается полностью раскрыть и объяснить, то все же иерархическое упорядочение частично снимает общую неопреде

ленность, обеспечивает, по крайней мере, упра^д^емсый контроль за принятием решения, для которого использ^ся иерархическое представление, v

Однако следует иметь в виду. что в силу з^оногмерности целостности одна и та же система может быть Щддстадвлена разными иерархическими структурами. Причем это зав^д„т: аа) от цели (разные иерархические структуры могут соответхл^ватгь разным фор-мунчровкам цели); и б) от предыстории раз^ид лиц, формиру-юи^а структуру: при одной и той же цели, е^уд, поэручить формирование структуры разным лицам, то они ^ давиисимости от их предшествующего опыта, квалификации и з^д^ия объекта могут подучить разные структуры, т. е. по-разному раскгрыть неопреде-лещюсть проблемной ситуации.

В связи со сказанным на этапе структуризации систь^ (нлхи ее цели) можно (и нядо) ставить задачу выбора варианта структуры для Д^нсйишего исследования илщлроектирования системы, для организации управлени^^эшоялогичсским процессов предприятием, проектом и т. д. Для того, чтобы .„„^очьь в решении подобные задач, разрабатывают методики структуризации, 1>“е”.„ы ошейки и сравнительное анализа структур, примеры которых будут рассмо^_^ны да последующих гла-

Закономерносте функционирования в разю^я сметем. В послед-не( время все больше начинает осознаваться 1„еобх'-одимость учета пр” моделировании систем принципов их р^зритяия во времени, самоорганизации, при выработке которых мо^уг пхомочь рассматриваемые ниже закономерности.

Историчность. Хотя с точки зрещд диалектического н исторического материализма очевидно, что лю” ^дя система не может быть неизменной, что она не только возник ,д^ •функционирует, развивается, но и погибает, и каждый легко м^^ет привести примеры становления, расцвета, упадка (старения) i^ дажге смерти (гибели) биологических и социальных систем, все, дда 'зля конкретных случаев развития организационных систем и <^,дожн1ых технических комплексов трудно определить эти периоды. Ц^ всея-да руководители организаций и конструкторы технических с”>,сгем учитывают, что вр^мя является непременной характеристикой счстегмы, что каждая си(тема подчиняется закономерности историчн.^.^/пи^ и что эта закономерность - такая же объективная, как цел^д^тноклъ, иерархическая упорядоченность и др.

Поэтому в практике проектирования и уп^рдвлежия на необходимость учета закономерности историчности начинают обращать bcs больше внимания.

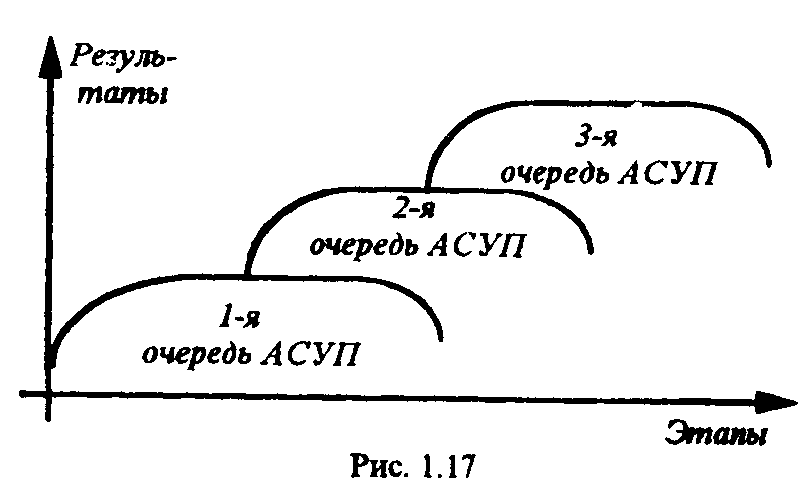

В частности, при разработке технических комплекса преТО^матривают "жиэ-ЯСНаые циклы", "очереди" (АСУ 1-й очереди, 2-й очереди ^ ^ д); при создании сло-

жных технических комплексов предлагают (например, М.М. Четвертаков' ) корректировать технический проект с учетом старения идеи, положенной в его основу, уже в процессе проектирования и создания системы; рекомендуют в процессе проектирования рассматривать [1.35] не только вопросы создания и обеспечения развития системы, но и вопрос о том, когда и как ее нужно уничтожить (возможно, предусмотрев "механизм" ее уничтожения или самоликвидации) и рекомендуют при создании технической документации, сопровождающей систему, включать в нее не только вопросы эксплуатации системы, но и срок жизни, ликвидацию. При регистрации предприятий требуется, чтобы в уставе был предусмотрен этап ликвидации предприятия.

Однако закономерность историчности можно учитывать не только пассивно фиксируя старение, но и использовать для предупреждения "смерти" системы, разрабатывая "механизмы" реконструкции, реорганизации системы для сохранения ее в новом качестве.

Так, при разработке АСУП рекомендовалось примерно в середине "жизненного цикла" разработки предшествующей очереди развития автоматизированной системы начинать концептуальное проектирование и формирование технического задания (ТЗ) на проектирование последующей очереди АСУП (что условно иллюстрировано рисунком 1.17).

Закономерность самоорганизации. В предыдущем параграфе в числе основных особенностей самоорганизующихся систем с активными элементами были кратко охарактеризованы способность противостоять энтропийным тенденциям, способность адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости свою структуру и т. п. В основе этих внешне проявляющихся способностей лежит более глубокая закономерность, базирующаяся на сочетании в любой реальной развивающейся системе двух противоречивых тенденций: с одной стороны, для всех явлений в том числе и для развивающихся, открытых систем справедлив второй закон термодинамики ("второе начало"), т. е. стремление к возрастанию энтропии; а с другой стороны, наблюдаются негэнтропийные тенденции, лежащие в основе эволюции.

Дж. ван Гиг называет эту особенность развивающихся систем "дуализмом" ([1.14], т. 2, с. 467).

Обе тенденции присущи всем уровням развития материи. Однако на уровнях нехивой природы негэнтропийные тенденции слабы и их редко удается измерить', а по мере развития материи, особенно начиная с биологического уровня, противодействие "второму началу" становится явно наблюдаемым (что и послужило для Берталанфи основанием для выделения особого класса систем, обладающих специфическими закономерностями), а у человека и в организационных системах негэн-тропийные тенденции не только наблюдаются, но иногда и измеряются (например. до соответствующим тестам можно определить природную любознательность или "школьный потенциал" личности, являющийся основой ее активности в познавательной и преобразующей деятельности).

В иерархических системах "дуализм" проявляется в том, что в зависимости от преобладания энтропийных или негэнтропийных тенденций система любого уровня иерархии может либо развиваться в направлении более высокого уровня иерархии и переходить на него, либо, напротив, может происходить энтропийный процесс упадка и перехода системы на более низкий уровень существования.

При моделировании негэнтропийных тенденций в технических системах Я.З.Цыпкин ввел понятие адаптивности и разработал теорию адаптивных систем [1.54]. Этот термин был перенесен и на организационные системы. Однако удобнее оказалось для таких систем ввести термин повышение организованности, порядка и назвать закономерность проявления негэнтрорийных тенденций закономерностью самоорганизации. В исследование этой закономерности большой вклад внесли И.Пригожин [1.40], предложивший на^ правление, называемое синергетикой, и А.Г.Ивахненко, развивающий теорию самоорганизации^ для технических систем tl-22].

Первоначально, опираясь на Берталаяфи, исследователи объясняли способность системы противостоять энтропийным тенденциям открытостью системы, т. е. ее взаимодействием со средой. В частности, Л.А.Растрипш начинает объяснение этой закономерности в популярной брошюре так: "Всякая система, изолированная от других систем, может только разрушаться (энтропийные тенденции - авт.)..." [4.8].

Но в дальнейшем появились исследования, опирающиеся на активное начало компонентов системы. В частности, поиском "гена" развивающейся информационной системы занимался Ф.Е. Темников [1.47, 1.48]; закономерности системогемтики исследует А.И.Субетто [1.46]; в рассматриваемой в гл. 4 модели "пространства инициирования целей" (В-Н.Сагатовского, Ф.И.Перегудова, В.З.Ямпольского и др. [4.14]), наряду с взаимодействием со сложной средой, учитываются инициативы собственно системы, обусловленные самодвижением целостности, активностью элементов системы.

Исследование глубинных причин самоорганизации, самодвиже ния целостности показывает, что основой рассматриваемой зако номерности является диалектика части и целого в системе, которая выше рассматривалась с точки зрения строения системы, отображе ния ее текущего состояния, степени целостности.

Стремясь понять и лучше отразить в модели процесс развития, становления системы, полезно дополнить рассматриваемую группу закономерностей закономерностями, базирующимися на законах диалектики.

Например, в [3] предлагается учитывать при моделировании сложных развивающихся систем такие закономерности, как закономерность изменчивости, устойчивости, единства противоположностей, перехода количественных изменений в коренные качественные. Эти закономерности использованы при разработке форма лизоваиного аппарата информационного анализа систем в гл. 3.

Закономерности осуществимости систем. Проблема осуществимости систем является наименее исследованной. Рассмотрим некоторые из закономерностей, помогающие понять эту проблему и учитывать ее при определении принципов проектирования и организации функционирования систем управления.

Эквифинальность. Эта закономерность характеризует как бы предельные возможности системы. Л. фон Берталанфи. предложивший этот термин, определил эквифинальность как "способность в отличие от состояния равновесия в закрытых системах, полностью детерминированных начальными условиями, ...достигать не зависящего от времени состояния, которое не зависит от ее начальных условий и определяется исключительно параметрами системы" ([1.7], с.42).

По Берталанфи можно говорить об уровне развития крокодила, обезьяны и характеризовать их предельными возможностями, предельно возможным состоянием, к которому может стремиться тот или иной вид, а соответственно и стремлением к этому предельному состоянию из любых начальных условий, даже если индивид появился на свет раньше положенного времени или провел, подобно Маугли, некоторый начальный период жизни в несвойственной ему среде.

Живые организмы по мере эволюции усложняются, и в разные периоды их жизни можно наблюдать различные состояния эквифииальности. В наибольшей мере это проявляется у человека, что является предметом изучения многих исследователей -биологов, философов, инженеров, которые выделяют примерно следующие уровни (называемые по-разному): материальный, эмоциональный, семейт-обществеиный. социально-общественный, интеллектуальный и т. п.

Потребность во введении понятия эквифинальности возникает, начиная с некоторого уровня сложности систем. Берталанфи не получил ответы на вопросы: какие именно параметры в конкретных условиях обеспечивают эквифинальность? Как проявляется закономерность эквифинальности в сообществах, в организационных системах? Однако закономерность заставляет задуматься о пре-64

дельных возможностях создаваемых предприятий, организационных систем управления отраслями, регионами, государством.

В этой связи особый интерес представляют исследования возможных уровней существования социально-общественных систем, что важно учитывать при определении целей системы (см. гл. 4, раздел 4.1).

Закон "необходимого разнобразия". На необходимость учитывать предельную осуществимость системы при ее создании впервые в теории систем обратил внимание У.Р.Эшби. Он сформулировал закономерность, известную под названием закон "необходимого разнообразия " [1.59].

Для задач принятия решений наиболее важным является одно из следствий этой закономерности, которое можно упрощенно пояснить на следующем примере.

Когда исследователь (лицо, принимающее решение, наблюдатель) N сталкивается с проблемой D, решение которой для него неочевидно, то имеет место некоторое разнообразие возможных решений vq. Этому разнообразию противостоит разнообразие мыслей исследователя (наблюдателя) Уц. Задача исследователя заключается в том, чтобы свести разнообразие Рд - Уц к минимуму, в идеале (Уц - Уц) -> О.

Эшби доказал теорему, на основе которой формулируется следующий вывод: "Если vq дано постоянное значение, то Vy - Уц может быть уменьшено лишь за счет соответствующего роста Уц ... Говоря более образно, только разнообразие в N может уменьшить разнообразие, создаваемое в 1>, только разнообразие может уничтожить разнообразие".

Сказанное означает, что, создавая систему, способную справиться с решением проблемы, обладающей определенным, известным разнообразием (сложностью), нужно обеспечить, чтобы система имела еще большее разнообразие (знания методов решения), чем разнообразие решаемой проблемы, или была способна создать в себе это разнообразие (владела бы методологией, могла разработать методику, предложить новые методы решения проблемы).

Применительно к системам управления закон "необходимого разнообразия" может быть сформулирован следующим образом:

разнообразие управляющей системы (системы управления) V^, должно быть больше (или по крайней мере равно) разнообразию управляемого объекта V^:

V”> V„. (1.7)

Использование этого закона при разработке и совершенствовании систем управления предприятиями и организациями помогает увидеть причины проявляющихся в них недостатков и найти пути повышения эффективности управления.

f С

Например, В.И.Терещенко [12] предложил следующие пугн совершенствования управления при усложнении проиэводсгвенньп процессов:

увеличение V,., что может быть достигнуто путем роста численности аппарата управления, повышения его квалификации, механизации и автоматизации управлен. чсских работ (этот путь был предложен в 60-е гг. и исчерпан);

уменьшение V„ за счет установления более четких и определенных правил повс. дения компонентов системы: унификация, стандартизация, типизация, введени;

поточного производства, сокращение номенклатуры деталей, узлов, технологи. ческой оснастки и т. п. (это и пытались делать в 70-е гг., вплоть до типизации раз. работки сложных технических комплексов, АСУ и оргструхтур предприятий, чп входит в противоречие с характеристиками, обеспечивающими существование o6i. екта как развивающейся системы, - такими, как уникальность, необходимость ра” вития активного начала, негэнтропийных тенденций для реализации адаптивности способности приспосабливаться к изменяющимся условиям, разрабатывая варианть решения и даже преобразуя при необходимости структуру и т, д.);

снижение уровня требований к управлению, т. с. сокращение числа постояннс контролируемых и регулируемых параметров управляемой системы (что далеко в всегда желательно с точки зрения качества выпускаемой продукции и производ стенной дисциплины, если наряду с принципом контроля не предусмотрены ины[

методы управления);

самоорганизация объектов управления путем ограничения контролируемых пара метров с помощью создания саморегулирующихся подразделений (цехов, участков! замкнутым циклом производства, с относительной самостоятельностью и ограничь нисм вмешательства централизованных органов управления предприятием и т. п.).

К середине 70-х гг. первые три пути были исчерпаны и основное развитие полу чил четвертый путь на основе более широкой его трактовки - внедрение хозрасчета самофинансирования, самоокупаемости и т. п. (более подробно с применением за кона "необходимого разнообразия" для совершенствования хозяйственного меха иизма в тот период можно познакомиться в [1.2 и 1.13, параграф 5.1]. Однако прв вычка к жесткому контролю и директивным указаниям не позволила осуществит намеченные реформы: появились регламентируемые формы хозрасчета, норм! тивные документы, сдерживающие развитие самостоятельности предприятий i реализацию принципов управления, принятых в [4.24] (подробнее о реформах 70-! гг. и применении при их реализации закономерностей теории систем см. в гл. 4).

Закономерность потенциальной эффектна н о с т и. Развивая идею В.А.Котеяьникова [1.27] о потенциально! помехоустойчивости систем, Б.С.Флейшман [1.52] связал сложност структуры системы со сложностью ее поведения; предложил коли чественные выражения предельных законов надежности, помехе устойчивости, управляемости и других качеств систем; и показал что на их основе можно получить количественные оценки ос} ществимости систем с точки зрения того или иного качества - пр( дельные оценки жизнеспособности и потенциальной эффективности сложных систем.

Эти оценки исследовались применительно к техническим [1.52] и экологически [12] системам и пока еще мало применялись для производственных систем. Но и требность в таких оценках на практике ощущается все более остро. Наприме] нужно определять, когда исчерпываются потенциальные возможности существ' ющей организационной структур" и возникает необходимость в ее преобразована когда устаревают и требуют обновления производственные комплексы, оборудов;

нис и т. п. Возможности применения закономерности потенциальной эффективное”

66

задаче определения "порога осуществимости" организационной системы исследовал В.И.Самофалов (см. гл. 5, параграф 5.1 в [9]).

Использование закономерностей построения, функционирования и развития систем помогает уточнить представление об изучаемом или проектируемом объекте, позволяет разрабатывать рекомендации по совершенствованию организационных систем, методик системного анализа.