- •Предисловие

- •ВВведение

- •I Методология изучения культурных ландшафтов как объектов наследия

- •1.1 Культурные ландшафты как категория наследия

- •Понятие «культурный ландшафт»

- •Культурные ландшафты и Всемирное наследие

- •Свойства культурного ландшафта как объекта Всемирного наследия

- •Культурный ландшафт и особо охраняемые территории

- •Культурный ландшафт и европейские стратегии защиты окружающей среды

- •Литература

- •1.2 Принципы и методы оценки культурного ландшафта

- •Критерии ценности культурного ландшафта в системе объектов Всемирного наследия

- •Ценность культурного ландшафта в системе критериев ценности природного и культурного наследия, установленных Руководящими указаниями юнеско по применению Конвенции о Всемирном наследии

- •Обобщённая система критериев ценности природного и культурного наследия, включая культурные ландшафты

- •Применение оценочных критериев для целей создания особо охраняемых территорий

- •Примеры обоснования универсальной ценности ряда культурных ландшафтов России для целей их отнесения к участкам Всемирного наследия

- •Обоснование предложения о реноминации Соловецкого архипелага как объекта Всемирного природного и культурного наследия

- •Основания для проведения реноминации Соловецкого архипелага по категории «mixed property» (смешанное наследие) — культурные ландшафты и природные комплексы

- •Критерии соответствия статусу Всемирного природного и культурного наследия

- •Обоснование предложения о включении Кенозерья в Список Всемирного природного и культурного наследия по категории «культурный ландшафт»

- •Основания для отнесения к номинации по категории «культурный ландшафт»

- •Литература

- •1.3 Информационная парадигма культурного ландшафта

- •Основные характеристики информационного слоя культурного ландшафта

- •В. Д. Поленов «Река Оять» Информация как основа классификации культурных ландшафтов

- •Методы описания культурного ландшафта

- •Культурный ландшафт и наследие

- •Место культурного ландшафта в культурной политике и политической культуре

- •Литература

- •1.4 Факторы культурно-ландшафтной диф-ференциации территории – природный каркас, его экологические функции и природно-культурный каркас

- •Природный каркас и экологические функции территории

- •Структуры природного каркаса

- •Природно-культурный каркас

- •Методология выявления природных и природно-культурных каркасов в связи с задачами создания особо охраняемых территорий

- •Литература

- •1.5 О звуковом маркировании культурного ландшафта и пространства этнокультуры

- •Литература

- •1.6 Топологическая организация традиционного культурного ландшафта

- •НПостановка проблемы

- •Культурный ландшафт: «внешний» и «внутренний»

- •Топологическая организация культурного ландшафта и местное сообщество

- •Топос - единица топологической организации культурного ландшафта

- •Топологическая организация традиционных культурных ландшафтов Русского Севера (типологический аспект)

- •Топологическая организация Веркольского ландшафтного заказника: территориальный аспект и природно-культурные комплексы

- •Топосы как наследие

- •Литература

- •1.7 Эволюция взглядов на культурный ландшафт в российской географической науке

- •Литература

- •2 Типологическое разнообразие культурных ландшафтов как объектов наследия и алгоритмы их описания

- •2.1 Систематика культурных ландшафтов

- •Литература

- •2.2 Русский усадебный ландшафт и его место в культурном ландшафте России

- •2.2.1 Усадебный ландшафт как тип культурного наследия

- •Роль помещичьей усадьбы в культурном пространстве России

- •Выделение усадебного ландшафта как объекта наследия

- •Усадебный ландшафт как арена жизнедеятельности

- •Роль искусства в формировании усадебного ландшафта

- •Связь усадьбы с окружающим природным и антропогенным ландшафтом

- •Проблема консервации, реставрации, возрождения и развития усадебного культурного ландшафта

- •Современное состояние усадебного ландшафта и перспективы его сохранения

- •Литература

- •2.2.2 Старинные усадьбы окрестностей Петербурга и их роль в формировании культурных ландшафтов

- •Литература

- •2.3 Монастырский ландшафт: пример острова Анзер (Соловецкий архипелаг)

- •Типологические особенности монастырского культурного ландшафта

- •Ассоциативные ландшафты

- •Рукотворные ландшафты Анзера

- •Естественно сформировавшиеся ландшафты

- •Археологический ассоциативно-эволюционировавший ландшафт мыса Колгуев

- •Природный каркас острова

- •Природно-культурный каркас

- •Литература

- •2.4 Ландшафт полей сражений: генезис, структура, развитие

- •1. Памятники-свидетельства

- •2. Памятные места и объекты

- •3. Памятные знаки

- •4. Объекты наследия, не связанные с военными событиямиили относящиеся к другим историческим периодам

- •Литература

- •2.5 Реликтовый крестьянский ландшафт Русского Севера

- •2.5.1 Функционально-планировочная организация крестьянских культурных ландшафтов Кенозерья

- •Феноменология крестьянского ландшафта Кенозерья

- •Пространственная иерархия сакральных центров ландшафта

- •Крестьянский ландшафт Кенозерья как центрическая полизональная структура

- •Модели описания культурного ландшафта отдельных деревень Кенозерья

- •Литература

- •2.5.2 Фольклор как способ отражения культурного ландшафта

- •«Святые» рощи

- •Монастыри. Церкви. Часовни. Кресты

- •Монастыри

- •Часовни

- •Деревянные кресты

- •Кладбища

- •Деревня

- •Литература

- •2.6 Индустриальный ландшафт Рёроса как объект Всемирного наследия

- •Индустриальный ландшафт Рёроса

- •Основания для присвоения Рёросу статуса объекта Всемирного наследия

- •Критические замечания

- •1. «Окружность» как символическая граница

- •2. Чьё культурное наследие должно охраняться и от кого?

- •3. Являются ли объекты Всемирного наследия элитарными?

- •4. Продолжение —в дискуссии

- •Литература

- •2.7 Русский средневековый ландшафт как объект археологических исследований

- •Литература

- •3 Культурно-ландшафтное районирование

- •3.1 Введение в проблему культурно-ландшафтного районирования

- •3.2 Опыт культурно-ландшафтного описания крупных регионов России

- •Культурно-ландшафтное районирование России

- •Русская Европа

- •Русский Север — живая память России

- •Новгородско-Псковская земля — исторический форпост России на западе

- •Санкт-Петербург — европейский центр России

- •Центральные Русские земли — сердце России

- •Русское Черноземье — поэтическая душа России

- •Русское Предкавказье — земля древних греческих колоний, казачьих станиц и курортов

- •Русские степные Поволжско-Приуральские земли — восточное лицо России

- •Русский заводской Урал — земля сказов, зелёного камня и металла

- •Русская Азия

- •Русская Западная Сибирь — земля первых сибирских переселенцев и первого сибирского университета

- •Русская Восточная Сибирь — земля Байкала, тайги и крупнейших индустриальных гигантов

- •Русское Приамурье и Приморье — земля смелых путешественников, тигров и женьшеня

- •Заключение

- •3.3 Культурно-ландшафтное районирование Кунгурского края

- •Основные особенности территории1

- •Природно-культурный каркас исторической территории «Кунгурский край»

- •Гидроморфные и планировочные оси природно-культурного каркаса с взаимосвязанными узловыми структурами

- •Экоморфные оси и узлы природно-культурного каркаса

- •Буферные автоморфные структуры природно-культурного каркаса

- •Культурно-ландшафтные районы Кунгурского края

- •Перспективы охраны и освоения природно-культурного наследия

- •Литература

- •З.4 Культурно-ландшафтная дифференциация территории национального парка «Угра»

- •Угорский участок парка

- •Жиздринский участок парка

- •3.5 Культурно-ландшафтная дифференциация территории Кенозерского национального парка

- •3.6 Культурно-ландшафтное районирование территории Бородинского поля

- •Центральная зона боевых действий 1812 г.

- •Периферийная зона боевых действий 1812 г.

- •Зона расположения войск и резервов 1812 г.

- •Зона боевых действий 1941 г.

- •4 Управление культурными ландшафтами как объектами наследия

- •4.1 Управление культурными ландшафтами на охраняемых территориях

- •Предпосылки и мотивации

- •Зарубежный опыт управления культурными ландшафтами и иными объектами культурного наследия на охраняемых территориях

- •Великобритания

- •Германия

- •Норвегия

- •Нормативно-правовое обеспечение управления культурными ландшафтами

- •Регламентация землепользования и градостроительной деятельности на охраняемых территориях

- •Информационное и научно-проектное обеспечение управления культурными ландшафтами Выявление и инвентаризация историко-культурного наследия

- •Мониторинг культурных ландшафтов и иных объектов историко-культурного наследия

- •Культурно-ландшафтная дифференциация и идентификация охраняемой территории

- •3. Историко-культурный комплекс:

- •Проектная документация, функциональное зонирование и режимы содержания охраняемых территорий

- •Привлечение местного населения к управлению культурными ландшафтами

- •Заключение

- •Литература

- •Нормативно-правовые и иные руководящие и методические документы

- •4.2 Предмет охраны и пути сохранения культурного ландшафта Бородинского поля

- •Исторические факторы формирования культурного ландшафта

- •Анализ ландшафтных изменений и основные рекомендации по их предотвращению

- •Предмет охраны поля сражения

- •Памятники-свидетельства

- •Памятники-свидетельства 1812 года Военно-инженерные сооружения

- •Захоронения

- •Культурный слой поля сражения

- •Памятники-свидетельства 1941 года

- •Памятные места и памятные объекты

- •Памятные места 1812 года

- •Памятные места 1941 года

- •Памятные объекты 1812 года

- •Памятные объекты 1941 года

- •Памятные знаки

- •Памятные знаки 1812 года

- •Памятные знаки 1941 года

- •Объекты наследия других исторических периодов

- •Современные элементы

- •Программа мероприятий по сохранению и восстановлению мемориально-экспозиционного комплекса (мэк) «Центральный»

- •4.3 Программа сохранения культурных ландшафтов Кенозерья

- •Структура основных задач

- •1. Формирование правовой основы сохранения культурного ландшафта. Управленческие задачи:

- •2. Формирование механизма финансирования и поддержки деятельности по сохранению культурно-ландшафтных комплексов Парка. Управленческие задачи:

- •3. Научно-проектное обеспечение охраны и использования приоритетной группы ландшафтных объектов. Управленческие задачи:

- •4. Разработка и реализация системы специальных мероприятий по поддержанию приоритетной группы ландшафтных комплексов Парка. Управленческие задачи:

- •Обзор содержания основных задач

- •1. Формирование правовой основы сохранения культурного ландшафта

- •2. Формирование механизма финансирования и поддержки деятельности по сохранению культурно-ландшафтных комплексов парка

- •3. Научно-проектное обеспечение охраны и использования культурных ландшафтов

- •4. Разработка и реализация системы специальных мероприятий по сохранению приоритетной группы культурно-ландшафтных комплексов

- •Состав специальных мероприятий по сохранению и поддержанию Видягино-Тырышкинского культурно-ландшафтного комплекса (клк) Кенозерского национального парка

- •Литература

- •4.5 Практика охраны этнокультурных ландшафтов

- •Литература

- •4.6 Организационо-правовые аспекты охраныкультурных ландшафтов Польши

- •Литература

- •Заключение

- •Оглавление

- •1 Методология изучения культурных ландшафтов как объектов наследия

- •2 Типологическое разнообразие культурных ландшафтов как объектов наследия и алгоритмы их описания

- •3 Культурно-ландшафтное районирование

- •4 Управление культурными ландшафтами как объектами наследия

- •129366, Москва, ул. Космонавтов, 2

- •Оглавление

- •I Методология изучения культурных ландшафтов как объектов наследия 11

- •1.1 Культурные ландшафты как категория наследия 13

- •1.2 Принципы и методы оценки культурного ландшафта 45

- •3.3 Культурно-ландшафтное районирование Кунгурского края 481

- •4.2 Предмет охраны и пути сохранения культурного ландшафта Бородинского поля 625

- •4.3 Программа сохранения культурных ландшафтов Кенозерья 657

- •4.5 Практика охраны этнокультурных ландшафтов 709

- •4.6 Организационо-правовые аспекты охраныкультурных ландшафтов Польши 724

I Методология изучения культурных ландшафтов как объектов наследия

1.1 Культурные ландшафты как категория наследия

Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова

П

Понятие «культурный ландшафт»

роблемы сохранения ценных природных и историко-культурных территориальных комплексов остаются актуальными на протяжении многих лет. Сохранение таких территорий становится альтернативой активным хозяйственным преобразованиям окружающей среды и процессам урбанизации, которые далеко не всегда учитывают историко-культурные и экологические приоритеты. С начала 1990-х годов в мире особое внимание начинает уделяться культурным ландшафтам как особому типу наследия, обеспечивающему взаимодействие, взаимопроникновение и взаимозависимость природных и культурных компонентов наследия. В руководящих документах ЮНЕСКО по применению Конвенции о Всемирном наследии появляется дефиниция «культурный ландшафт» и устанавливается его место в типологическом ряду объектов наследия. Культурный ландшафт понимается как результат совместной работы, совместного творчества человека и природы, произведение человека и природы.

В географическом смысле культурный ландшафт — не просто результат сотворчества человека и природы, но также целенаправленно и целесообразно формируемый природно-культурный территориальный комплекс, который обладает структурной, морфологической и функциональной целостностью и развивается в конкретных физико-географических и культурно-исторических условиях. Его компоненты образуют определённые характерные сочетания и находятся в определённой взаимосвязи и взаимообусловленности.

В отечественной научно-географической лексике понятие «культурный ландшафт» отчасти корреспондируется с пониманием антропогенного ландшафта и во многом синонимично понятию «исторический ландшафт». Выделение культурного ландшафта в системе географических ландшафтов важно в том отношении, что в отечественном ландшафтоведении до настоящего времени основными операционными понятиями являются «природный ландшафт» и «антропогенный ландшафт» (см. раздел 1.7). В начале XX века в русской географической науке не существовало такого деления, и понимание ландшафта было более широким и перспективным. Выделялся географический ландшафт — «область, в которой характер рельефа, климата, растительного покрова, животного мира, населения и, наконец, культура человека сливаются в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении известной

13

Культурный ландшафт как объект наследия

(ландшафтной) зоны Земли» (Берг, 1925). К сожалению, впоследствии такая методологическая установка развития не получила, и культурные различия между территориями практически не учитывались в ландшафтной систематике.

К настоящему времени в российской географической науке обозначились три основных подхода к определению и пониманию культурного ландшафта, которые условно можно обозначить как классический ландшафтный географический подход (1), этнолого-географический подход (2) и информационно-аксиологический подход (3). Различия между ними, на первый взгляд, не особенно велики, но при ближайшем рассмотрении и, что самое главное, при использовании данных подходов в практике сохранения культурных ландшафтов как объектов наследия возможны существенные методологические разночтения в понимании данной проблемы.

Применение классического географического подхода (В. А. Низовцев, А. Н. Иванов, В. А. Николаев — Московский государственный университет, Г. А. Исаченко — Петербургский государственный университет) позволяет рассматривать культурный ландшафт как частный случай антропогенного ландшафта, а именно комфортный, исторически адаптированный к природным условиям, целенаправленно и целесообразно сформированный антропогенный ландшафт. В свою очередь антропогенный ландшафт — это изменённый под влиянием антропогенного воздействия и антропогенных нагрузок природно-территориальный комплекс (ПТК). Соответственно операционными единицами исследования могут быть ПТК различного ранга (от урочищ и подурочищ до ландшафта и от ландшафта до физико-географических провинций и стран), с приобретенным ими в ходе исторического развития социально-экономическим и культурологическим содержанием. Приоритетным объектом исследования, как правило, являются сельскохозяйственные культурные ландшафты. Особое внимание уделяется изменениям состава и структуры ПТК, включая различного рода нарушения в ходе того или иного хозяйственного освоения или в результате смены видов хозяйственной деятельности. Таким образом, базовыми понятиями служат: ПТК, хозяйственная деятельность, антропогенные изменения, нагрузки, нарушения ПТК. К преимуществам классического географического подхода можно отнести возможности широкого исследования физико-географических факторов, влияющих на распространение культурных явлений, и природной обусловленности становления и развития историко-культурных феноменов. Смысловое содержание культурного ландшафта в рамках этого подхода за последние десятилетия несколько изменилось. Вместо некой разновидности, даже синонима антропогенного ландшафта в негативной шкале экологических оценок 1970-х годов, оно приобрело позитивный смысл, причем не только в эколого-экономическом, но и в гуманитарном отношениях, что методологически важно. Применение классического географического подхода особенно эффективно при решении экологических и других задач, сформулированных в Европейской конвенции по ландшафтам (Совет Европы, октябрь 2000).

Этнолого-географический подход (Московский государственный университет — В. Н. Калуцков) рассматривает культурный ландшафт как сумму взаимодействующих подсистем, а именно природного ландшафта, систем расселения,

14

Сельский ландшафт

Средней Англии — вид от Молвернских

холмов, с высоты

Хиафордшир Бикон

(фото М. Кулешовой)

Ландшафт и этнос:

местечко Эйдсбёрг в провинции Телемарк,

Норвегия (фото Ивара Меланда) озяйства,

сообщества, языка (в особенности —

топонимики), духовной культуры (главным

образом фольклора). Базовыми понятиями

служат «природный ландшафт» и «этнос»

(сообщество). Культурный ландшафт, таким

образом,— это освоенный этносом

(сообществом) природный ландшафт.

Расселенческие и хозяйственные системы,

язык, духовная культура являются

атрибутикой этносов (сообществ), но

формируются в рамках возможностей,

предоставленных природным ландшафтом.

В результате этого природные ландшафты

наполняются определённым культурологическим

содержанием. Важно, что понятие

«культурный ландшафт» не ограничивается

материальными субстанциями, а

включает в себя семантический слой,

создаваемый этносами и фиксируемый

в фольклоре и топонимике. Основным

исследуемым типом культурного ландшафта

при этом является сельский, поскольку

он наилучшим образом отражает

этнические, национальные аспекты

взаимодействия человека и природы.

озяйства,

сообщества, языка (в особенности —

топонимики), духовной культуры (главным

образом фольклора). Базовыми понятиями

служат «природный ландшафт» и «этнос»

(сообщество). Культурный ландшафт, таким

образом,— это освоенный этносом

(сообществом) природный ландшафт.

Расселенческие и хозяйственные системы,

язык, духовная культура являются

атрибутикой этносов (сообществ), но

формируются в рамках возможностей,

предоставленных природным ландшафтом.

В результате этого природные ландшафты

наполняются определённым культурологическим

содержанием. Важно, что понятие

«культурный ландшафт» не ограничивается

материальными субстанциями, а

включает в себя семантический слой,

создаваемый этносами и фиксируемый

в фольклоре и топонимике. Основным

исследуемым типом культурного ландшафта

при этом является сельский, поскольку

он наилучшим образом отражает

этнические, национальные аспекты

взаимодействия человека и природы.

Информационно-аксиологический подход (Институт культурного и природного наследия — Ю. А. Веденин, М. Е. Кулешова, Р. Ф. Туровский) заключается в исследовании культурного ландшафта как совместного произведения человека и природы, представляющего собой сложную систему материальных и духовных ценностей, обладающих высокой степенью экологической, исторической и культурологической

15

Культурный

ландшафт как объект наследия

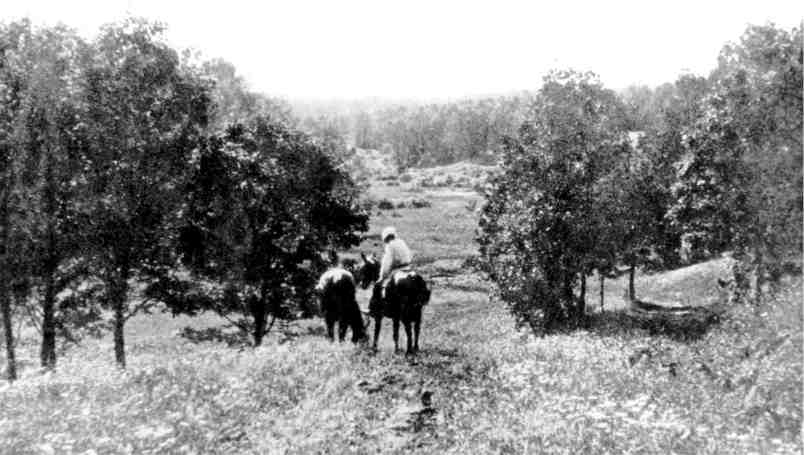

Л. Н. Толстой в

своей усадьбе Ясная Поляна, на спуске

к реке Воронке, летом 1905 г. (фото В.

Черткова)

Базовым в данном подходе является понятие о природно-культурном территориальном комплексе — исторически равновесной системе, в которой природные и культурные компоненты составляют единое целое, а не только являются фоном или фактором воздействия одного по отношению к другому. Границы природно-культурного и природного (конкретного ранга) территориальных комплексов могут не совпадать. В данной трактовке культурный ландшафт находится в полном соответствии с методологией, выработанной ЮНЕСКО в отношении объектов Всемирного природного и культурного наследия. В формировании культурных ландшафтов отражается как позитивная сторона сотрудничества человека и природы, так и результаты конфликтных ситуаций. Особое внимание уделяется при этом тем событиям в истории и культуре народов, которые существенно повлияли на их развитие. В качестве культурно-ландшафтных феноменов исследуются выдающиеся по художественным характеристикам и исторической значимости дворцово-парковые ансамбли, дворянские усадьбы, монастырские комплексы, поля сражений, археологические комплексы, исторические сельские, городские и заводские ландшафты. Ключевыми терминами при рассмотрении культурного ландшафта в контексте информационно-аксиологического подхода являются: наследие, информация, предметная ценность, природно-культурный территориальный комплекс, развитие (эволюция), аутентичность, целостность. Преимуществом данного подхода является равновесность культурологической и природно-географической

16

Методология изучения культурных ландшафтов

Музей-усадьба

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Спуск

к реке Воронке, 2001 г. (фото М. Кулешовой) сследовательской

парадигм и возможность всесторонней

аксиологической интерпретации

окружающего мира, что важно при

формировании систем особо охраняемых

территорий и, в целом, для обоснования

роли наследия как фактора устойчивого

развития и основы национального

достояния. Следует подчеркнуть также

(этот аспект весьма важен для

дальнейшего изложения), что понятие

«культурный ландшафт» не ограничива-ется

его материальным наполнением. Определяющим

его формирование фактором и ведущим

компонентом является система

духовно-религиозных, морально-нравственных,

эстетических, интеллектуальных и иных

ценностей, от которой во многом зависит

направленность созидательных

ланшафтообразующих процессов.

сследовательской

парадигм и возможность всесторонней

аксиологической интерпретации

окружающего мира, что важно при

формировании систем особо охраняемых

территорий и, в целом, для обоснования

роли наследия как фактора устойчивого

развития и основы национального

достояния. Следует подчеркнуть также

(этот аспект весьма важен для

дальнейшего изложения), что понятие

«культурный ландшафт» не ограничива-ется

его материальным наполнением. Определяющим

его формирование фактором и ведущим

компонентом является система

духовно-религиозных, морально-нравственных,

эстетических, интеллектуальных и иных

ценностей, от которой во многом зависит

направленность созидательных

ланшафтообразующих процессов.

Представления о культурном ландшафте как феномене наследия становятся весьма привлекательными для развития методологии формирования и развития систем особо охраняемых территорий — природных и историко-культурных, прежде всего, таких категорий, как национальные парки и музеи-заповедники. Отраслевой подход к наследию, жёстко разделяющий природу и культуру и предлагающий совершенно различные системы сохранения их основных ценностей, в значительной мере себя исчерпал. Отраслевые принципы охраны наследия не обеспечивают решения множества проблемных ситуаций в этой сфере. Поэтому развитие и применение концепции культурного ландшафта становится важным инструментарием при решении управленческих задач применительно к тем территориям, где природное разнообразие является функцией многих переменных, включая традиционную культуру, а культурные феномены развиваются в непосредственном контакте с природным разнообразием и природной индивидуальностью местности, тем самым определяя целостность и ценность природно-культурного континуума наследия.

Культурный ландшафт — сложное комплексное образование не только в связи с его внутренним системным устройством, но и почти всегда — в связи с управлением, поскольку в его границах существуют и взаимодействуют различные субъекты права — пользователи, владельцы, собственники земель, природных ресурсов, зданий и других инженерных сооружений, иной недвижимости.

17

Культурный ландшафт как объект наследия

Поэтому сохранение основных ценностей культурного ландшафта непосредственно связано с урегулированием взаимоотношений между всеми этими субъектами и вовлечением местного населения в работы по поддержанию функций культурного ландшафта. От сохранности и целостности культурного ландшафта с его ключевыми атрибутами и компонентами нередко зависит, будет ли отнесён тот или иной участок к культурному либо природному наследию.