- •Глава 1

- •Глава 2 обезболивание

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5 соединение тканей

- •Глава 6 десмургия

- •Глава 7

- •Глава 8 операции в области затылка и шеи

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 12

- •Глава 13 операции на грудной конечности

- •Глава 14 операции на тазовой конечности

- •II слой: средний, или предкостный

- •Глава 15

- •Глава 16 операции на хвосте

- •Глава 1. Понятие об операции и организация хирургической работы

- •Глава 2. Обезболивание (к. А. Петраков, с. М. Панинский) 48

- •Глава 12. Операции на мочеполовых органах (к. А. Петраков,

- •Глава 13. Операции па грудной конечности (я. Т. Саленко) 304

- •Глава 14. Операции на тазовой конечности (п. Т. Саленко) 361

- •Глава 15. Операции в области пальцев (к. А. Петраков) 403

- •Глава 16. Операции на хвосте (к. А. Петраков) 412

ВВЕДЕНИЕ

Оперативная хирургия — наука и область практической деятельности, которые рассматривают теоретические основы, общие правила и методы проведения хирургических операций. Ее основные цели — проведение логически обоснованного лечения животных, повышение или сохранение их продуктивности и работоспособности, а также проведение экспериментальных операций на животных.

В наше прагматическое время спрос на хирургическое лечение животных, втом числе на оперативные методы вмешательства, значительно возрос. Особенно часто требуют хирургического вмешательства болезни конечностей, органов пищеварения, мочевыдели-тельной и половой систем самцов и самок животных разных видов. Эти заболевания снижают работоспособность животных, нередко принуждают преждевременно снимать животных с откорма и направлять на вынужденный убой, что приводит к значительному недополучению продуктов животноводства.

Современные достижения ветеринарной науки и практики, в том числе и в хирургии, позволили более эффективно проводить не только простые и традиционно-классические, но и более сложные оперативные вмешательства как в стационарных условиях, так и на фермах или в крестьянских хозяйствах. В связи с этим ветеринарному специалисту необходимо знать и иметь навыки выполнения общепринятых хирургических приемов, манипуляций и проведения оперативных вмешательств самостоятельно или с ограниченным числом помощников.

Оперативная хирургия с топографической анатомией входит в комплекс хирургических дисциплин и ее главная задача — всестороннее изучение послойного строения и взаимосвязи органов и тканей животного организма по областям, выработка навыков выполнения оперативных приемов и проведения хирургических операций.

Оперативная хирургия состоит из общей и специальной частей. Общая часть изучает меры безопасности при работе с животными, основные правила и приемы их фиксации, антисептику и асептику, т. е. профилактику хирургической инфекции, общее и местное обезболивание животных; рассматривает правила и приемы разъединения и соединения тканей; кровотечение и способы его остановки; изучает хирургический инструмент, виды и формы приме

нения перевязочного материала по назначению, технику наложения повязок.

В специальной части особое место отводится изучению топографической хирургической анатомии областей и органов животных, на которых проводятся операции; подробно описаны операции на голове, шее, органах грудной и брюшной полостей, половых органах и конечностях; в полном объеме изложены методы новокаиновых блокад нервных стволов, узлов и сплетений у животных разных видов.

Оперативная хирургия с топографической анатомией способствует развитию врачебного мышления. Как учебная дисциплина она использует научные достижения анатомии, физиологии, микробиологии, фармакологии, патологической анатомии, физиологии и других научных дисциплин.

Имеет исходную связь с такими дисциплинами, как «Внутренние незаразные болезни», «Ветсанэкспертиза», «Акушерство и гинекология», «Клиническая диагностика», и др.

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ

Слово «хирургия» происходит от греческих слов cheir — рука и ergon — работа, в переводе на русский язык означает «рукодей-ствие». В Древней Руси хирургия была простым ремеслом и ею занимались знахари, кузнецы и коновалы. Подготовка таких «специалистов» сводилась к накоплению опыта и передаче его потомству. Она базировалась на суевериях и глубоком эмпиризме, в некоторых случаях опиралась и на рациональную основу.

В период мрачного средневековья (VIII—XIV вв.) ветеринарная хирургия, как и другие науки, почти не развивалась. Это был период господства религии, запрещающей проведение операций, кровопускание и вскрытие трупов.

Конец средних веков и начало эпохи Возрождения (XV— XVII вв.) — время величайшего подъема науки, искусства, техники и медицины. Развитию хирургии в этот период способствовал замечательный труд Везалия (1543 г.) по вскрытию трупов людей и животных и открытие закона кровообращения Гарвеем (1578— 1657). В 1598 г. издается первая книга Карло Руини по анатомии лошади, которая положила начало научному развитию ветеринарной хирургии.

Однако становление ветеринарной хирургии начинается лишь в начале XIX в. Этому способствовали не только успехи в развитии естественных наук, но и подъем в экономике России, сопровождающийся усилением развития животноводства. По существу, Россия является колыбелью ветеринарного образования, и начало ему было положено при Петре I. В указе 1715 г. было сказано о том, что

4

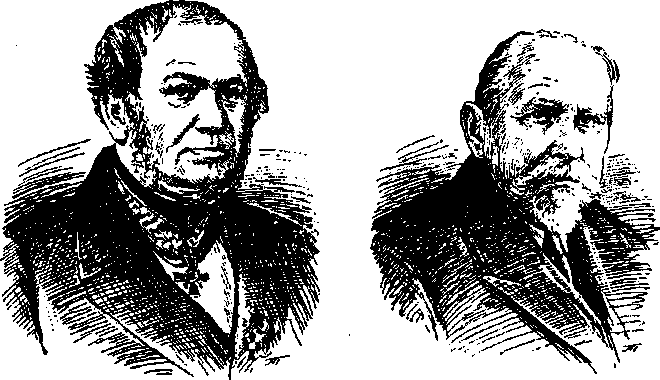

В. И. Всеволодов (1790—1863) М. А. Мальцев (1862—1955)

государь повелел «учить доброй коновальной науке» коновалов, посылаемых в полки. Первая ветеринарная школа в России открыта в 1733 г. в селе Хорошево (вблизи Москвы), где обучали ковочному делу и искусству выполнения несложных хирургических операций. В Европе ветеринарная школа была создана лишь в 1762 г. в г. Лионе (Франция).

В 1808 г. при Петербургской и Московской медико-хирургических академиях были открыты ветеринарные отделения с систематическим курсом ветеринарных наук. Хирургию преподавали в Петербурге А. А. Яновский, в Москве А. И. Петров — первые русские ветеринарные ученые-хирурги. Профессор А. А. Яновский был одновременно и анатомом.

С 1831 г. кафедрой хирургии в Петербурге заведовал выдающийся ветеринарный хирург того времени В. И. Всеволодов. Им впервые был написан учебник «Зоохирургия» в трех томах. Последний из них, изданный в 1839 г., был посвящен оперативной хирургии.

Большое значение для развития оперативной хирургии и топографической анатомии имели работы выдающегося хирурга и топогра-фоанатома Н. И. Пирогова, а также открытие ветеринарных школ, а в последующем институтов в Варшаве (1840 г)., Дерпте (1848 г.), Харькове (1851 г.), Казани (1873 г.) и организаций при них хирургических кафедр. Курс оперативной хирургии вели крупные ученые того времени, ветеринарные хирурги М. А. Мальцев в Харькове, Л. С. Сапожников в Казани и С. Е. Пучковский в Дерпте (Тарту).

Профессор М. А. Мальцев (1862—1955) — выдающийся клиницист и пионер в области абдоминальной ветеринарной медицины.

5

Б. М. Оливков (1892-1954)

Им написан учебник оперативной хирургии, выдержавший шесть изданий. Его ученики - И. И. Магда и В. А. Герман.

Талантливый хирург-клиницист, прекрасный педагог и ученый профессор Л. С. Сапожников (1878—1937) большое внимание уделял асептике, операциям при грыжах, на мочеполовых органах и кастрации. Он подготовил плеяду ветеринарных хирургов. К ней принадлежат Б. М. Оливков, И. Л. Медведев, А. Г. Студенцов, В. Г. Зайцев, Й. Я. Тихонин и др.

Учитывая большую потребность в ветеринарных специалистах, в России в 1918 г. открываются ветеринарные институты в Саратове и Омске, в 1919г. — в Москве и Петрограде, а в 1920 г. — в Киеве.

С. Г. Ельцов (1900—1965)

Большой вклад в развитие оперативной хирургии внесли лауреат Государственной премии, профессор Б. М. Оливков (1892— 1954), автор учебников по оперативной и общей хирургии, нескольких монографий; А. Ю. Та-

расевич (1933 г.) —автор учебника по оперативной хирургии;

B. К. Чубарь — автор учебного пособия по оперативной хирургии;

C. Г. Ельцов, Б. 3. Иткин, П. Ф. Сороковой, М. Д. Харченко — ав торы учебника «Оперативная хирургия с основами топографичес кой анатомии» (1958); Н. В. Садовский — автор учебного пособия «Топографическая анатомия домашних животных» (1953).

В 1990 г. под редакцией И. И. Магды (авторы И. И. Магда, Б. 3. Иткин, И. И. Воронин, Е. Н. Пономаренко и Г. Н. Фоменко) издан учебник по оперативной хирургии. В 1973 г. вышли во втором издании книга Г. С. Кузнецова «Хирургические операции у крупного рогатого скота»; монографии по оперативной хирургии отдельных видов продуктивных животных: П. П. Герцена —по крупному рогатому скоту, А. Ф. Бурденюка — по свиньям и В. Р. Тарасова—по мелкому рогатому скоту. В 1991 г. М. И. Ковалев и К. А. Петраков издали «Практикум по оперативной хирургии с основами топографической анатомии домашних животных» для вузов. В 1995 г. вышла книга К. А. Петракова «Практическая ветеринарная хирургия».

За последнее время проведена большая работа по усовершенствованию различных способов кастрации продуктивных животных (В. В. Мосин, И. Л. Телятников, М. А. Ханин и др.).

Особое значение имеют разработки отечественных ветеринарных ученых-хирургов по новокаиновым блокадам нервных стволов, узлов и сплетений как методам патогенетической терапии различных патологий у животных (В. В. Мосин, М. Ш. Шакуров, В. Л. Авроров, И.Я.Тихонин, Б. А. Башкиров, Д.Д.Логвинов идр.).

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ХИРУРГИИ

Топографическая (от греч. topos — место, местность, grapho — пишу) анатомия — наука, изучающая по областям расположение тканей, нервных стволов, кровеносных сосудов и органов тела животного, границы их и проекции на поверхность тела животного (кожу).

Подлинным творцом топографической анатомии и оперативной хирургии как науки был гениальный русский хирург и анатом, крупнейший педагог и ученый, патриот своей родины Николай Иванович Пирогов (1810—1881). Обращая внимание на топографические соотношения неизмененных органов, Н. И. Пирогов вводит в исследование метод распилов замороженных трупов и создает принесший ему бессмертную славу атлас «Анатомия и топография» (1859). Зарисовка взаимного расположения тканей с распила трупов позволяет сделать рисунок в натуральную величину и проекцию оперативных доступов к ним.

7

Н. И. Пирогов объединил и органически связал топографическую анатомию с оперативной хирургией. Он считал, что хирург должен заниматься анатомией не так, как анатом; кафедра хирургической анатомии должна принадлежать не профессору анатомии, а профессору хирургии.

Н. И. Пирогов

(1810-1881)

Большой вклад в изучение топографической анатомии внесли такие ветеринарные хирурги, как М. В. Плахотин и А. Ф. Ханжин. Ими был предложен оригинальный метод послойной координатной диотрографии и визиог-рафии, позволяющий получить в натуральную величину точные анатомо-топографические рисунки отдельных органов, областей и частей тела животного. Заслуживают внимания работы по топографической анатомии у лошадей Б. А. Садовского, а также по лимфатической системе у животных С. Г. Ельцова, Б. А. Баш-кирова, Б. 3. Иткина и К. А. Петракова и по топографии симпатических нервных стволов, узлов и ганглий В. В. МосинаиМ. Ш. Шакурова.

М. В. Плахотин (1906—1988)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

•

Глава 1

ПОНЯТИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Классификация операций. Операция — комплекс последовательно осуществляемых механических, физических приемов и воздействий на ткани и органы тела животного. Все хирургические операции делят на две группы: кровавые и бескровные. Кровавые — производимые с нарушением целостности кожи, слизистых оболочек и глубжележащих тканей, сопряжены с кровотечением; бескровные — осуществляемые без нарушения целостности внешнего покрова тела животного, например вправление вывихов, наложение повязок, массаж и др.

Операции бывают неотложные и свободного выбора времени (несрочные или плановые). К первым относят случаи, требующие срочного оперативного вмешательства ввиду угрозы жизни животного, например ущемленная грыжа, заворот кишечника, инородное тело в трахее и др. Несрочными считают операции, когда патологический процесс не представляет опасности для жизни животного и операция в зависимости от состояния животного, течения процесса и других условий может быть отложена на некоторое время, например вправимые грыжи, удаление прибылых пальцев у собак и др.

Если операции проводят на неинфицированных тканях и органах, их называют асептическими. Септические (гнойные) операции связаны с наличием гнойно-некротических процессов в тканях.

По назначению операции классифицируют:

нал е ч е б н ы е. Они являются единственно показанным методом лечения определенных заболеваний. Среди них выделяютради-кальные и паллиативные операции. Радикальные операции полностью устраняют причину заболевания, патологический очаг (лечение грыжи и др.); паллиативные — ликвидируют признак, облегчают страдание (устранение водянки, болей);

диагностические. Проводят с целью уточнения или выяснения диагноза (пункция капсулы суставов, лапаротомия и

др-);

профилактические. Выполняют для профилактики травматизма (обезроживание, удаление прибылых пальцев и др.);

косметические и п л а с ти ч е с к и е. Проводят с целью устранения дефектов или изменения внешней формы органа

9

(исправление постановки ушной раковины или ее ампутация, удаление хвоста и др.);

экономические. Выполняют с целью повышения продуктивности животных или улучшения их эксплуатации (кастрация);

экспериментальные. Проводят для получения моделей болезней или изучения функций отдельных органов.

Название операции слагается из названия органа, на котором она выполняется, и термина, обозначающего тот или иной оперативный прием. Употребляются термины: tomia — рассечение, ectomia — иссечение, extirpatio — вычленение, resectio — частичное иссечение, amputatio — удаление периферической части органа, stomia — создание искусственного свища. Таким образом, рассечение сухожилия называется tenotomia, вскрытие рубца — rumenotomia, вскрытие желудка — gastrotomia, резекция кишки — enteroectomia, создание искусственного свища уретры — uretrostomia и т. д.

Необходимо отметить, что всякую хирургическую операцию можно проводить только с согласия владельца животного. Исключение можно допустить лишь в случаях, когда требуется экстренная помощь.

Операции выполняют, как правило, в один прием — одномоментные операции. При большой потере крови, возможности шока и в других случаях оперируют в два приема — двухмо-ментные операции.

Содержание операции. Хирургическую операцию осуществляют последовательно. Она включает в себя три приема (этапа): первый — оперативный доступ, второй — оперативный прием, третий — заключительная часть.

Оперативным доступом называют рассечение кожного покрова, слизистых оболочек, стенок полости для обнажения органа или патологического очага.

Оперативный прием — способ хирургического вмешательства на органе или очаге поражения, обеспечивающий наилучшую лечебную эффективность оперативного воздействия. Эффективность оперативного приема определяется тем, что взаиморасположение тканей, органов и их функция будут как можно ближе возвращены к анатомо-топографическим параметрам. Это значит, что при проведении операции необходимо бережно относиться к тканям и органам, учитывать их морфофункцио-нальное значение и состояние компенсаторных систем организма.

Под заключительной частью операции понимают соединение тканей швами, закрытие раны повязкой и т. д.

План операции. Любая хирургическая операция требует определенной системы и последовательности приемов. Ее проводят по заранее продуманному плану с учетом общего состояния животного,

10

стадии патологического процесса и анатомо-топографических особенностей органа или оперируемой области. Накануне операции тщательно продумывают и намечают последовательность всех ее этапов, методы остановки возможного кровотечения, устранения затруднений и осложнений во время ее проведения. Составляют список необходимых инструментов с учетом возможных осложнений при данной операции. Готовят нужное количество перевязочного и шовного материалов, обезболивающих веществ, средств для поднятия кровяного давления и усиления сердечной деятельности. Иногда хирург приступает к операции, не будучи уверен в диагнозе. В этих случаях приходится прежде всего решать вопрос о наличии показаний к оперативному вмешательству и при положительном выводе проводить диагностическую операцию. Как только выявляются особенности патологического процесса, ход операции меняют, превращая ее в лечебную. Конечно, все предвидеть очень трудно, но глубокое предварительное обдумывание плана операции дает положительные результаты. Поспешное, непродуманное во всех деталях оперативное вмешательство приводит к серьезным ошибкам и тяжелым последствиям.

Подготовка животного к операции. Необходимо провести всестороннее клиническое обследование животного с учетом анамнеза, упитанности, возраста, пола. Определяют температуру, пульс, дыхание, состояние сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и мочеполовой систем, органов дыхания. Проводят гематологические исследования. Исключают инфекционные болезни. При массовых кастрациях, проводимых в условиях хозяйств, ограничиваются сбором эпизоотических данных и выборочной термометрией животных, особенно тех, которые плохо едят, угнетены и малоподвижны. Не следует проводить хирургическую операцию при наличии в хозяйстве или у животного инфекционных болезней, так как это может вызвать распространение и усиление инфекции. Животные с повышенной температурой тела и пониженной резистентностью организма предварительно подлежат медикаментозному лечению, а затем оперативному.

Перед операцией животное в течение 12-24 ч не кормят, но не ограничивают водопой. Непосредственно перед фиксацией ему создают условия для самопроизвольного мочеиспускания и дефекации. Необходимо помнить, что каждой операции присущи свои особенности подготовки животного.

Показания и противопоказания к операции. Необходимость хирургической операции обусловлена показаниями к ней. Абсолютное показание — единственный метод лечения (например, при ущемленной грыже), относительное показание к операции означает применение других менее опасных способов (например, при доброкачественной опухоли). Если опе-

11

рация угрожает жизни животного или ухудшает течение болезни, то она противопоказана.

Операционный зал (комната). Операционная должна быть расположена отдельно от других помещений (амбулаторного приема, перевязочной и др.) и служить только для проведения хирургических операций.

Помещение должно быть просторным, хорошо освещенным дневным светом и электрическими лампами (бестеневыми, а также специальными светильниками). Его оборудуют так, чтобы можно было легко поддерживать чистоту. Пол должен быть ровным, гладким, без щелей и трещин, выстлан плиткой или специальным пластиком. Стены хотя бы до половины отделывают кафельной плиткой, а верхнюю часть красят белой масляной краской.

В операционной нельзя развешивать что-либо на стенах и загромождать помещение мебелью. Оборудование должно включать в себя только необходимые для операции предметы: 1—2 операционных стола, столики для хирургического инструментария, подставки для бикса и таза под использованный материал, оборудование для наркоза и др. В операционной желательно проводить только чистые асептические операции. Гнойные септические операции лучше выполнять в другом помещении, в крайнем случае их можно делать после асептических операций.

Массовые хирургические операции (кастрация, грыжесечение) чаще проводят непосредственно на фермах. Отведенное для этого помещение тщательно чистят, моют, дезинфицируют, стены белят известью. В хорошую погоду оперируют на открытом воздухе, выбирая для этого лужайку, покрытую травой, свободную от камней и других твердых .предметов. Выбранное место должно быть достаточно удалено от скотного двора, навозных куч и расположено так, чтобы ветер не доносил до него пыль с дороги.

Операции лучше проводить в безветренную погоду рано утром, когда в воздухе мало пыли. При этом остается достаточно времени для наблюдения за животными после операции.

Стерильный перевязочный материал готовят заранее в лечебницах и привозят в хозяйство в биксах, а шовный материал и обезболивающие растворы — в ампулах или закрытых банках, колбах. Инструменты стерилизуют на месте в хозяйстве. Для обеспечения непрерывности работы следует иметь несколько комплектов инструментов и поочередно стерилизовать их в постоянно кипящем растворе. Во время работы хирургический инструментарий прикрывают стерильным полотенцем или салфеткой.

После операции помещение и место хирургической работы тщательно очищают, а при гнойных операциях дезинфицируют. Чистота в операционной должна быть постоянной заботой врача.

12

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИВОТНЫМИ

Фиксация животных. Охрана труда и техника безопасности — единая система законодательных, социально-экономических и организационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Ответственность за организацию работы по технике безопасности возлагается на руководителей хозяйств, а проведение практической работы в животноводстве — на ветеринарных специалистов, обслуживающих животных.

При обследовании животных и проведении лечебно-профилактических манипуляций необходимо строго соблюдать правила и приемы обращения с ними. Правильный подход к животному, применение эффективных способов его фиксации обеспечивают безопасность ветеринарных специалистов, обслуживающего персонала и успех проведения лечебно-профилактических манипуляций.

Выбор того или иного способа фиксации в каждом отдельном случае зависит от вида, пола, возраста, привычек, темперамента животного и характера оперативного вмешательства. При этом следует отметить, что все способы фиксации животного преследуют три основные цели:

придать животному такое положение, при котором можно обеспечить свободный доступ к оперируемой области;

ограничить защитные движения животного и обеспечить тем самым условия для безопасного проведения манипуляций;

устранить возможность нанесения повреждений животному как во время фиксации, так и после нее.

При фиксации строптивых животных целесообразно применять нейролептические или наркотические вещества. Необходимо помнить, что лошадь может укусить, ударить тазовой конечностью, прижать к стене. К ней следует подходить спереди, сбоку или сзади, но всегда так, чтобы она видела приближающегося человека. Подходя к лошади, обращают внимание на положение ее ушей: если они прижаты, значит, животное встревожено и может ударить или укусить. Уверенный, спокойный окрик обычно успокаивает лошадь.

При работе с крупным рогатым скотом следует остерегаться ударов головой,- рогами, тазовыми конечностями, а также следить за тем, чтобы животное не наступило на ногу. Крупные жвачные бьют тазовыми конечностями вперед, вбок и назад. Особенно осторожными надо быть при взятии крови, обследовании вымени у коров, препуциального мешка, мошонки и промежности у быков.

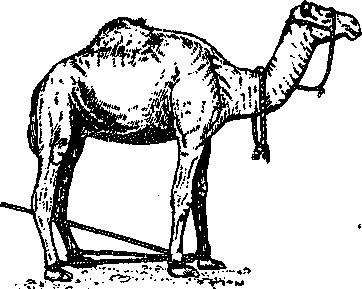

К верблюду можно подходить только при условии, что его держит ухаживающий за ним человек. Он может ударить тазовой конечностью, обрызгать слюной или жвачкой.

Большую осторожность следует соблюдать при осмотре и лече-

13

нии хряков-производителей, свиноматок с поросятами, а также собак, которые могут нанести тяжелые укусы и раны.

Кошки, кролики способны поцарапать лицо, руки и укусить.

С животными следует обращаться спокойно, ласково и уверенно. Не следует допускать грубых окриков и побоев животных. Подходить к ним следует без резких движений, уверенно. При грубом обращении с животными, болезненных процедурах независимо от нрава включаются рефлексы самозащиты, и животные становятся опасными для человека.

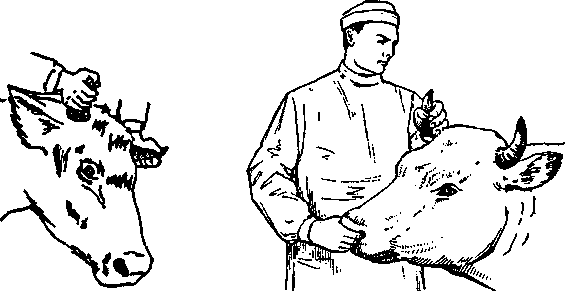

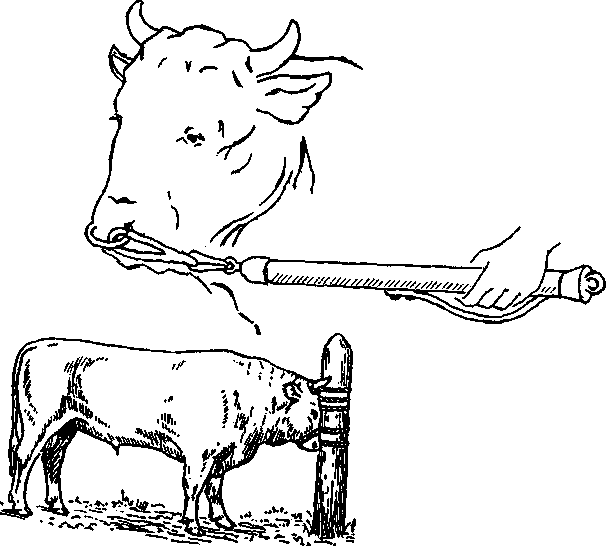

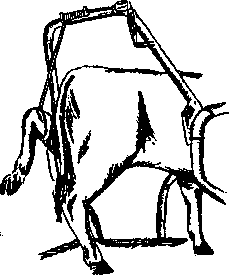

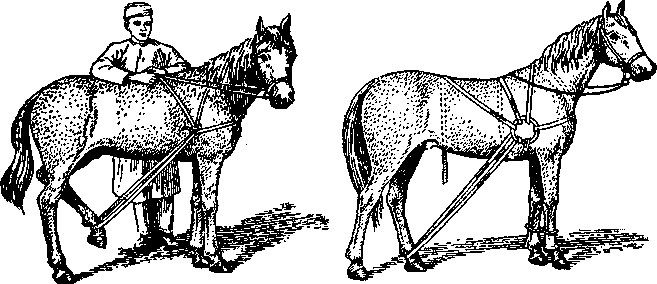

Фиксация крупного рогатого скота в стоячем положении. При диагностических и лечебно-профилактических мероприятиях, взятии крови, внутривенных вливаниях, вакцинациях и других манипуляциях животное фиксируют в стоячем положении, удерживая его за голову руками, с помощью веревки или инструментов (рис. 1 —4).

Рис. 1. Фиксация головы Рис. 2. Фиксация головы за рог и

Рис. 3. Наложение веревки для Рис. 4. Фиксация головы

фиксации головы (по Кумсиеву) (по Кумсиеву)

руками за рога носовую перегородку

14

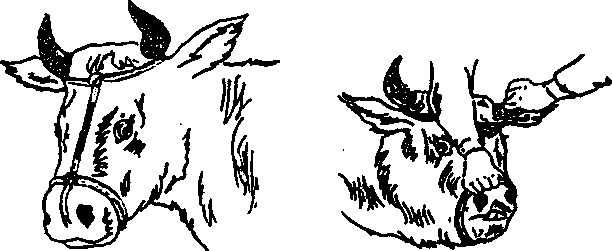

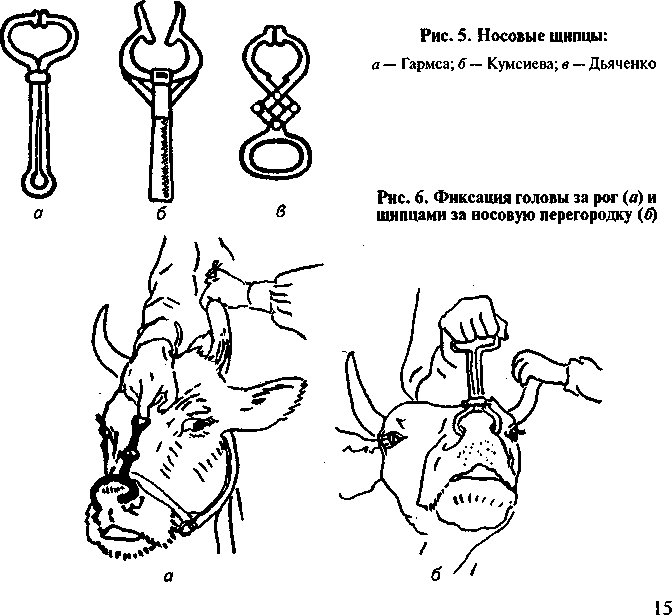

Голову фиксируют руками за рога или одной рукой за рог, другой за носовую перегородку. Помощник становится со стороны шеи, одной рукой фиксирует близлежащий рог, а другой, проведя вдоль спинки носа до носового зеркала, захватывает указательным и большим пальцами носовую перегородку и сдавливает ее. Однако такой способ у беспокойных животных не всегда обеспечивает надежную фиксацию головы. В этих случаях на носовую перегородку надевают щипцы различной конструкции и при помощи их удерживают голову (рис. 5, 6).

Сдавливание носовой перегородки пальцами или щипцами у отдельных животных вызывает сильное беспокойство. Иногда невозможно применить этот способ фиксации из-за повреждений носо-губного зеркала. В таких случаях голову животного фиксируют веревкой, которую закрепляют на рогах (у комолых — вокруг шеи). Затем в виде свободно лежащей петли веревкой обвивают морду животного позади углов рта и завязывают узел на спинке носа. Помощник становится сбоку шеи, одной рукой захватывает веревку выше узла петли и натягивает ее, упираясь локтем в лоб между рогами, другая рука в это время фиксирует близлежащий рог.

Рис. 7. Фиксация

головы за носовое кольцо палкой-водилом

Рис. 8. Фиксация

животного головой к столбу

Рис. 9. Устройство

для

фиксации крупного

рогатого

скота (по Петракову)

Рис. 10. Фиксация

крупного рогатого

скота

(по Петракову)

Быков

фиксируют за носовое кольцо рукой или

специальным водилом(рис. 7).

Быков

фиксируют за носовое кольцо рукой или

специальным водилом(рис. 7).

Голову строптивого животного для более надежной фиксации привязывают к столбу или дереву (рис. 8).

Укрепление животного в стоячем положении по методу Петракова при помощи специального устройства за коленные складки. Устройство состоит из двух парных металлических пластин. Каждая пара соединена между собой шарнирно (рис. 9). Один конец пластины каждой пары имеет П-образный загиб длиной 5—6 см для удержания коленной складки, а противоположный конец имеет прорезь для крепления ремней. При фиксации животного пластины располагают с левой и правой стороны мягкой брюшной стенки. При этом загиб каждой пластины фиксирует кожу коленной складки. С помощью ремней пластины натягивают кожу коленной складки и фиксируют ее. В таком положении животное стоит спокойно и не может ударить тазовой конечностью (рис. 10).

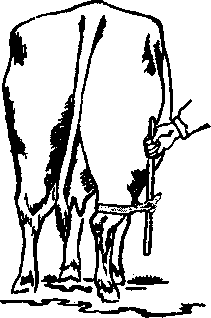

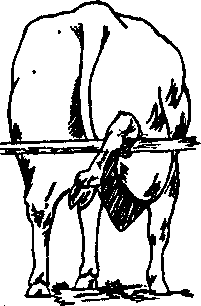

При обследовании вымени, препуциального мешка и других органов необходимо оградить себя от ударов тазовой конечностью. С этой целью помощник хвостом коровы обводит соответствующую конечность в области дистальной части голени и скакательного сустава в направлении изнутри кнаружи и спереди назад и удерживает ее в таком положении.

Для удержания тазовых конечностей можно использовать веревочную петлю, которую накладывают на обе конечности выше скакательного сустава.

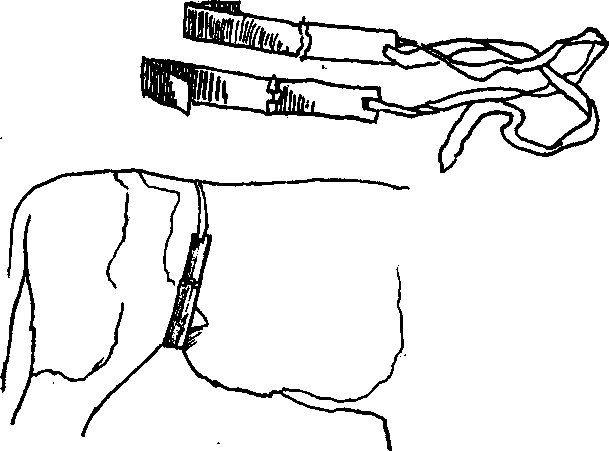

Во время обследования пальцев и выполнения лечебных процедур при их патологии следует поднять конечность животного. Голова животного должна быть зафиксирована. Грудную конечность поднимают и удерживают рукой или веревкой, наложенной на запястье. При этом помощник становится сбоку около плеча животного, спиной к голове. Затем наклоняется и опускает руку вниз по латеро-пальмарной поверхности конечности, захватывает запястье или веревку, слегка толкнув животное плечом, поднимает конечность в согнутом запястном суставе и удерживает ее в таком положении (рис.11).

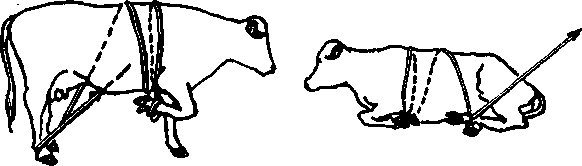

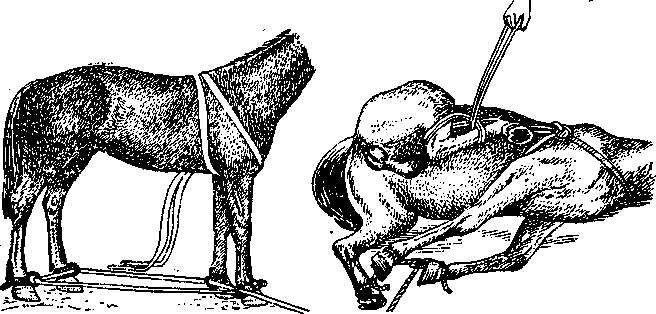

Тазовую конечность легче поднять при помощи голенной закрутки. Для закрутки надо приготовить прочную палку диаметром 4—5 см, длиной 50—70 см, сложенную вдвое веревку со связанными концами. Длина такой веревки должна соответствовать окружности голени животного. Веревку накладывают на нижнюю треть голени. Затем в обе петли ее пропускают палку и скручивают ею веревку. При этом сдавливается ахиллово сухожилие, и животное поднимает конечность, которую легко удержать палкой (рис. 12, 13, 14).

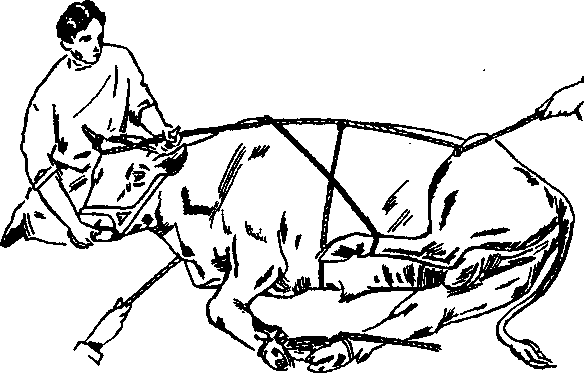

Повал и фиксация крупного рогатого скота в лежачем положении. Перед повалом с целью профилактики тимпании животное выдерживают 10—12 ч на голодной диете.

17

Рис. 12. Наложение голенной закрутки для поднятия конечности

Рис. 14. Фиксация тазовой конечности веревкой

Рис. 15. Повал крупного рогатого скота по Гессу

Повал крупных животных чаще выполняют по способу Г е с с а (рис.15). Веревку длиной 10—12 м одним концом закрепляют на рогах (у комолых — на шее). По противоположной повалу стороне ее направляют назад и на уровне заднего угла лопатки обводят затягивающей петлей вокруг грудной клетки. Отсюда веревку снова протягивают назад до голодной ямки, где делают вторую такую же петлю. Она должна лежать впереди маклока, не захватьшая вымени. Затем один помощник держит животное за рога или передний конец веревки, наклоняя его голову книзу, другой помощник одновременно тянет веревку по горизонтали назад и в ту сторону, куда хотят повалить животное (рис. 16). При сдавливании веревкой грудной и брюшной стенок животное подгибает ноги и ложится на бок. Голову прижимают к земле, а веревку на грудной стенке ослабляют до окончательного укрепления животного. Затем связывают передние конечности и между ними фиксируют тазовую конечность. Получается своеобразный замок.

Рис. 16. Фиксация быка в боковом положении

Способ Зайцева. Один конец веревки фиксируют в области пута грудной конечности животного со стороны повала. Обхватывают петлей переднюю часть туловища за лопатками, пропускают веревку вокруг пута тазовой конечности также со стороны повала. Подготовив таким образом животное, помощник подтягивает вверх грудную конечность и обвивает веревочной петлей переднюю часть туловища за лопатками, после чего тянет за второй конец веревки вперед и в противоположную повалу сторону, одновременно подталкивая животное в сторону повала. В результате таких действий животное теряет равновесие, медленно опускается вниз, и его фиксируют в лежачем положении (рис. 17).

19

![]()

Рис. 17. Повал животного по Зайцеву

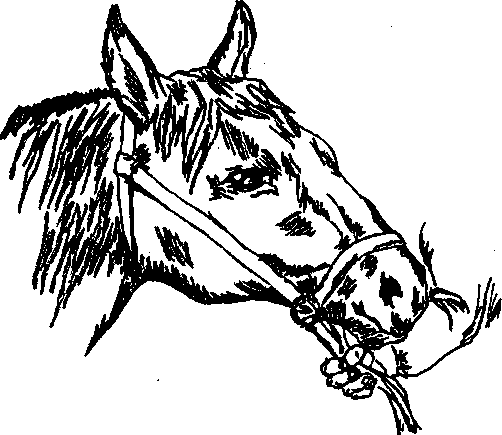

Фиксация лошадей. До обследования необходимо получить сведения о нраве и привычках животного. Со злыми лошадьми нужно обращаться строго и решительно, с пугливыми — ласково и терпеливо.

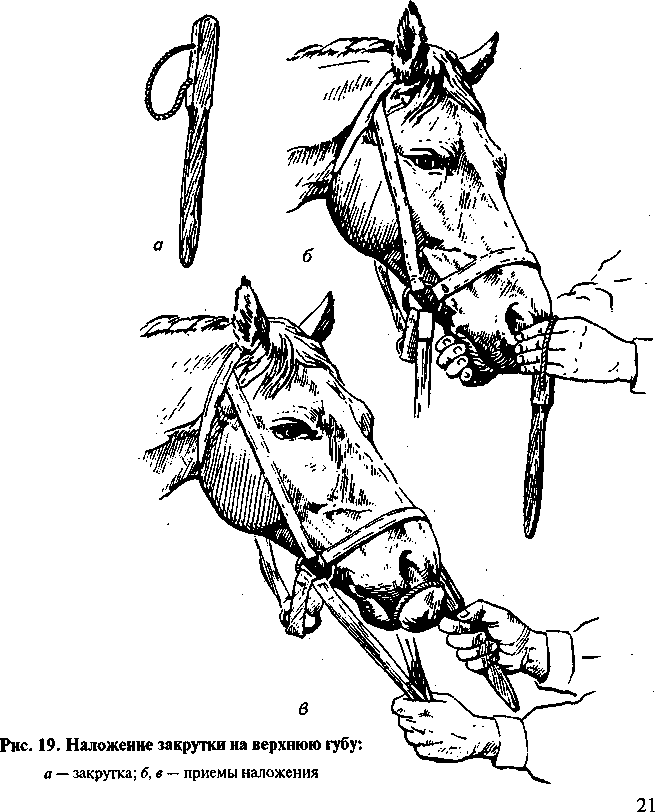

Лошадь удерживают за недоуздок ил и уздечку (рис. 18). При беспокойстве во время различных лечебно-диагностических манипуляций следует применять отвлекающие и укрощающие болевые приемы. Наиболее эффективна закрутка. Ее накладывают на верхнюю губу, реже на ухо. Сдавливание верхней, богатой чувствительными нервами губы вызывает сильную боль и отвлекает лошадь от других раздражителей.

Рис. 18. Фиксация лошади за уздечку

Для наложения закрутки берут ее рукоятку левой рукой, пальцы правой руки проводят в петлю веревки, берут ими лошадь за верхнюю губу и оттягивают ее вперед. Левой рукой надевают на губу пет-

20

лю и туго ее закручивают (рис. 19). Удерживать закрутку необходимо крепко, следя за поведением лошади. Приспосабливаясь к ее состоянию, то усиливают, то ослабляют закручивание. Закрутку не следует держать на губе больше 10—15 мин, так как возможен паралич нервов губы. После снятия закрутки необходимо тщательно растереть губу для восстановления кровообращения.

ч

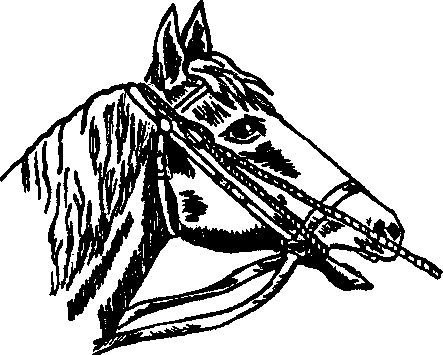

Цыганская, или польская, з акр у тк а (рис. 20). Эта закрутка является одним из жестоких приемов укрощения строптивых животных. Ее применяют в случаях, когда животное имеет привычку кусаться и нельзя наложить обычную закрутку.

Закрутка состоит из веревки с петлей на одном конце. Длина веревки около 2 м. Веревку кладут на затылок лошади, конец с петлей располагают на середине щечной области. Затем свободный конец веревки проводят через рот и петлю. При натягивании веревки происходит болезненное натяжение углов рта и щек.

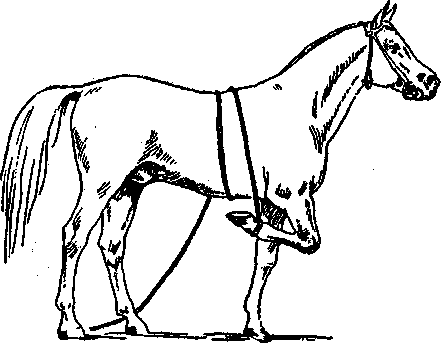

Чтобы обезопасить себя от удара задней конечностью при общих исследованиях и некоторых лечебно-профилактических манипуляциях, поднимают и фиксируют грудную конечность (рис. 21,22). Помощник становится сбоку шеи спиной к голове, берется за гриву в области холки

или упирается ладонью в плечо. Нагибается, опускает руку вниз по лате-рально-пальмарной поверхности конечности, захватывает конечность вблизи пута и со словом «ногу!» поднимает ее в согнутом запястном суставе. После этого снимает руку с гривы или плеча, проводит ею с медиальной поверхности конечности и захватывает путо. Окончив работу, конечность медленно опускают на землю.

Рис. 21. Поднятие грудной конечности рукой

Тазовую конечность поднимают прочной ве-

22

Рис. 22. Фиксация грудной конечности с помощью веревки

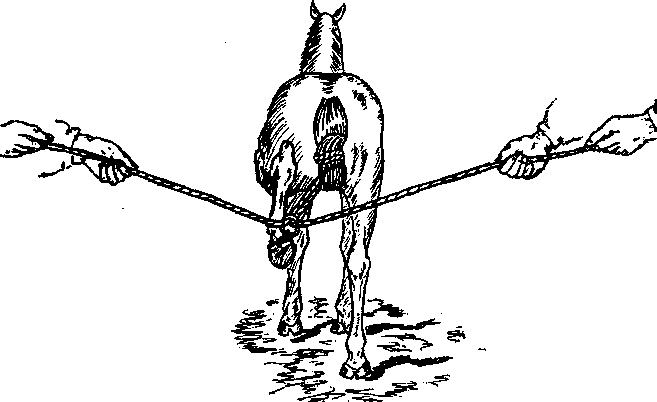

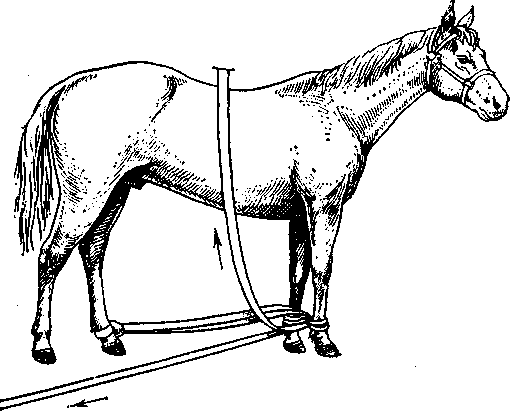

ревкой длиной 6—7 м. Для этого на область пута накладывают путо-вый ремень или петлевидную путку из веревки кольцом, обращенным назад. Веревку складывают вдвое и ее петлевидный конец длиной 40—50 см накладывают на хвост вблизи репицы. Свободную часть волос хвоста подгибают к репице, а петлевидный конец веревки обвивают вокруг образующейся «культи» хвоста и подводят под нее петлю. Натягивая свободную часть веревки, укрепляют ее на хвосте. Затем концы веревки пропускают через кольцо путки и, растягивая их в разные стороны, два помощника поднимают конечность на необходимую высоту. В таком положении конечность фиксируют на хвосте веревкой (рис. 23). Освобождают ее в обратной последовательности.

Повал и фиксация в боковом положении. Наиболее широко распространен русский способ повала. Для этого необходимо иметь повальный ремень или прочную веревку длиной до Юм. Перед повалом передние конечности животного спутывают. Петлю повального ремня надевают на шею лошади, при этом кольцо его должно находиться на уровне лопатко-пле-чевого сустава с противоположной повалу стороны. Свободный конец ремня обводят изнутри кнаружи вокруг пута тазовой конечности на стороне повала и пропускают через кольцо с внутренней его стороны. Свободный конец ремня перекидывают через спину на сторону повала. Помощник удерживает одной рукой повальный ремень, другой — уздечку. Голова лошади должна быть несколько повернута в сторону кольца. Затем повальным ремнем подтягивают тазовую конечность вперед и на 20—30 см вверх. Лошадь слегка подают назад, из-за чего она теряет равновесие и падает боком на землю. После этого необходимо быстро при-

23

Рис. 23. Фиксация тазовой конечности веревкой

жать голову животного к земле, не давая ей возможности подняться, и зафиксировать животное (рис. 24). Можно применить берлинский способ повала (рис. 25).

Рис. 24. Русский

способ повала лошади

24

Способ Решетника с соавт. Грудные конечности спутывают веревкой или путовым ремнем. На область первой фаланги тазовой конечности со стороны, на которую валят животное, накладывают петлю веревки, сложенной вдвое. Концы веревки обводят вниз и назад над путовой веревкой и выводят их сзади от левой (или правой) грудной конечности в сторону. Затем один из концов веревки перебрасывают сверху через задний склон холки на сторону повала животного. При одновременном натяжении концов повальной веревки животное плавно ложится на бок. При этом один из помощников фиксирует голову, отводя ее в сторону, противоположную повалу. После повала при необходимости конечности фиксируют, как при русском способе повала (рис. 27).

Рис. 27. Наложение

веревок для повала

по Решетняку Рис.

25. Берлинский способ повала лошади

Рис.

25. Берлинский способ повала лошади

Рис. 26. Фиксация лошади в боковом положении

25

Фиксация верблюдов. В обращении с верблюдами соблюдают в основном те же правила безопасности, что и при работе с лошадьми. В стоячем положении животное удерживают за недоуздок или привязывают к столбу. Повал осуществляют веревкой, максимально сближая конечности между собой. Затем в области пута тазовых конечностей фиксируют длинные веревки (7—8 м), которые в последующем пропускают между связанными передними конечностями через путку и протягивают назад на противоположную повалу сторону (рис. 28). Повал проводят три человека. Двое тянут веревки назад, третий направляет голову животного в сторону повала и фиксирует ее.

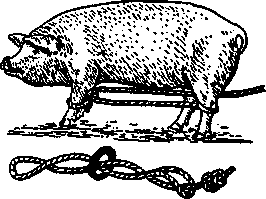

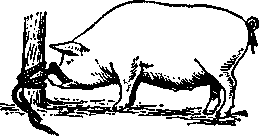

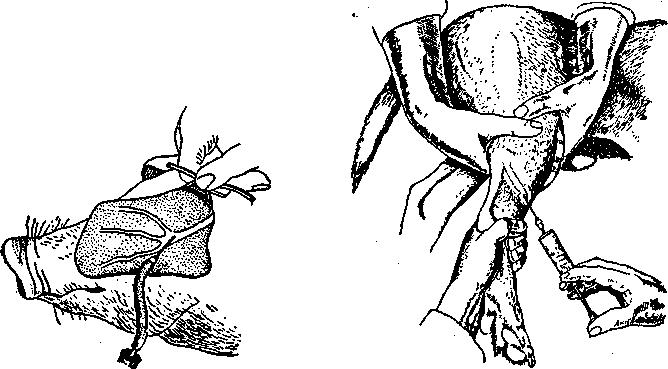

Верблюда фиксируют в боковом положении, как лошадь. Фиксация свиней. Свиней фиксируют как в лежачем (рис. 29), так и в стоячем положении. При фиксации крупных хряков и свиноматок в стоячем положении используют узкие станки или специальные железные клетки, стенки которых при необходимости можно сблизить. В станке можно ограничить движение животного, вставляя в

специальные пазы доски.

Широко применяется фиксация свиней в стоячем положении за верхнюю челюсть. С этой целью позади клыков накидывают петлю веревки. Веревку можно привязать к столбу (рис. 30) или держать рукой, в то время как другой человек удерживает свинью за хвост.

Рис. 28. Способ повала верблюда

Рис. 29. Повал свиньи по Андрееву

Рис. 30. Фиксация свиньи к столбу

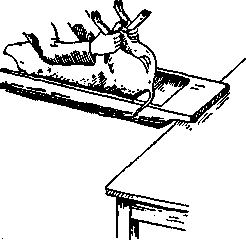

Поросят (при кастрации) в 2—3-недельном возрасте удерживают в спинном положении на столе за конечности. При этом голову и туловище животного прижимают предплечьем. Можно фиксировать через перекладину (рис. 31), на коленях (рис. 32) и в спинном

Рис. 32. Фиксация поросенка на коленях

положении на операционном столе или в корыте (рис. 33). Для ограничения движения желательно, чтобы крышка операционного стола была в виде корыта. Животное кладут спиной на стол и привязывают отдельно тесьмой конечности к столу, отводя тазовые конечности назад, а грудные вперед.

Рис. 33. Фиксация поросенка в корыте

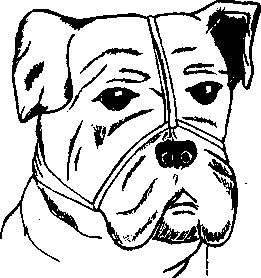

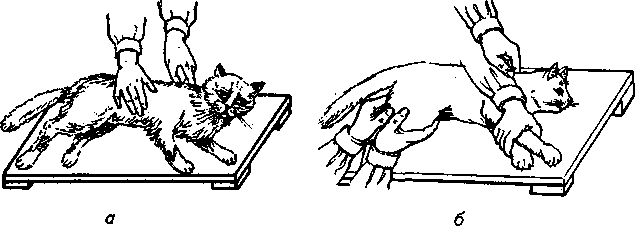

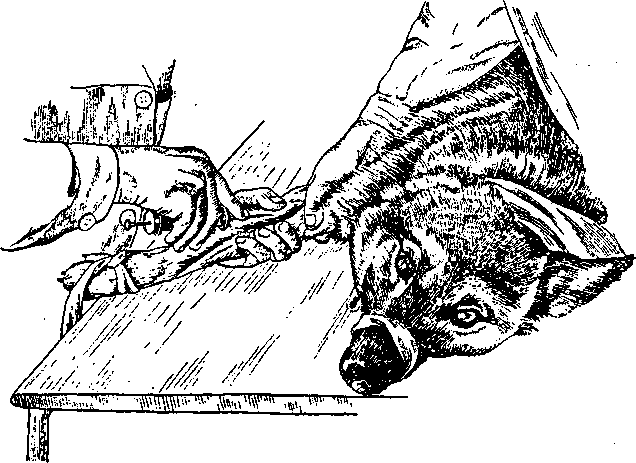

Фиксация собак. Собак фиксируют на столе в стоячем или сидячем положении. Фиксировать животных в этих случаях должен их владелец. При проведении лечебно-профилактических манипуляций обязательно должны быть связаны челюсти или надет намордник. Челюсти связывают тесьмой или бинтом. Делают петлю и надевают ее на морду так, чтобы концы тесьмы находились сверху. Затем их опускают вниз, завязывают одним простым узлом под подбородком и, проведя за ушами, бантиком на затылке (рис. 34, 35).

При фиксации в спинном положении собаку кладут спиной на стол. Один помощник удерживает голову и грудные конечности, другой привязывает тазовые конечности к столу. Грудные конечности располагают вдоль спины. Конец тесьмы правой конечности проводят под спиной и над левым предплечьем, а другую тесьму таким же образом переводят на противоположную сторону. Натягивая тесьму, конечности прижимают к туловищу и фиксируют, затем привязывают к столу голову животного (рис. 36).

27

![]()

Рис. 34. Фиксация челюстей у собаки

Рис. 35. Фиксация челюстей у мопсовидных собак

в Рис. 36. Фиксация собак на столе:

а —на спине; б—на боку; в — на животе

При фиксации на животе тазовые конечности собак вытягивают назад, а грудные — вперед и привязывают их к столу. Дополнительно тесьмой, проведенной сверху спины, животное фиксируют к столу.

При фиксации животного в боковом положении связанные тазовые конечности отводят назад, а грудные — вперед и фиксируют. Затем свободные концы тесьмы перебрасывают сверху животного и фиксируют их к столу.

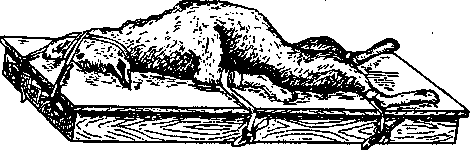

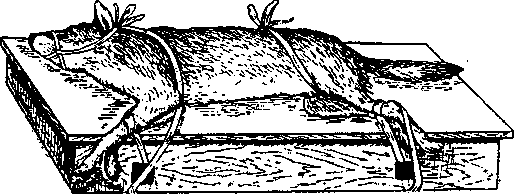

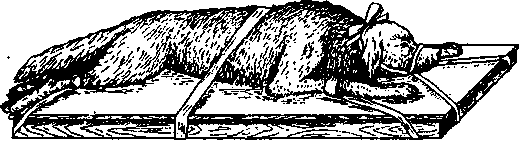

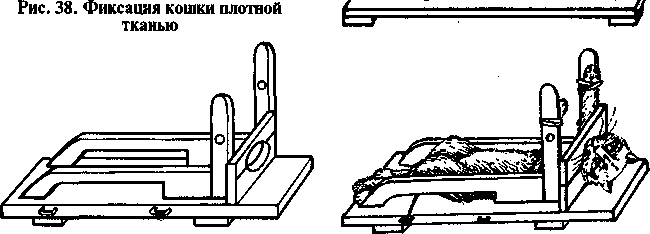

Фиксация кошек. Кошку удерживают одной рукой за кожу на шее, а другой — за кожную складку в поясничной области, или. фиксируя лапы (рис. 37). На время операции животное можно поместить в специальный кожаный или из плотной материи мешок, либо завернуть в кусок плотной ткани, оставляя открытым необходимый для операции участок (рис. 38). Еще лучше при любом методе фиксации кошки надевать на все ее конечности мешочки (чулки) из прочной ткани. Кошек фиксируют в спинном положении в специальном станке (рис. 39).

а — удерживая за спину; б — фиксируя лапы SS^3^t-""nf'/!"' щ.

а б

Рис. 39. Фиксация кошки в станке:

а — станок; 6 — кошка в станке

29

Рис. 40. Фиксация птиц:

а — за лапы и крылья; б — за грудь

Рис.41. Станки для крупных животных:

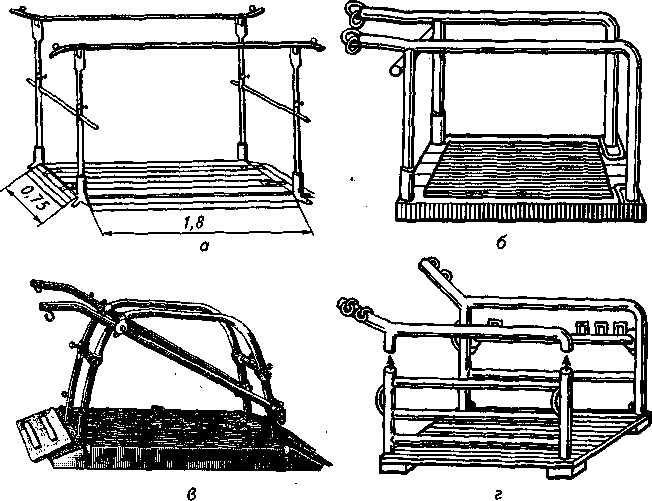

а — типа параллельных брусьев; б— Китаева; в — Виноградова; г — со съемной перекладиной

ких ж* циальн подвиг стенка; эту кл< зажим* но в j

:а

г ему и

ютных »ткции.

, изго-

линой

Имеется несколько типов операционных столов. Для крупных животных широко применяют стол конструкции Жемайтиса и Юревичуса (рис. 42). Он состоит из металлического основания с электромотором и подвижной крышки (площадки), с помощью которой можно придавать столу горизонтальное и вертикальное положения. В настоящее время существуют столы с гидравлическим приводом, среди них широкое применение нашел стол-станок системы Герцена (рис. 43).

Для мелких животных ис- Рис. 44. Стол Виноградова пользуют металлические и дере-

вянные операционные столы

Виноградова, медицинские операционные и простые деревянные

столы (рис. 44).

ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ (РАНЕВОЙ) ИНФЕКЦИИ

Хирургическая инфекция и пути проникновения микробов в операционную рану. Под хирургической инфекцией понимают гнойно-воспалительный процесс, возникающий в тканях в результате размножения и жизнедеятельности патогенной микрофлоры, проникающей в организм через поврежденную кожу или слизистую оболочку животного.

Различают экзогенный и эндогенный источники инфицирования операционной раны. В первом случае микробы попадают в рану из внешней среды, в основном контактным путем, во втором случае — из инфицированных очагов организма, расположенных в области операции, или из более отдаленных участков с кровью (гематогенный путь) или лимфой (лимфогенный путь).

Экзогенная микрофлора может быть занесена в рану во время операции:

а) с кожи животного при неправильной подготовке операцион ного поля, рук хирурга и его помощников, инструментов, шовного и перевязочного материалов;

б) с пылью, имеющейся в воздухе и на волосяном покрове живот ного, при оседании ее на рану.

Как правило, хирургическая инфекция начинается на месте внедрения микробов и протекает как острый или хронический локали-

32

зованный инфекционный процесс. При высокой патогенности и вирулентности микрофлоры, снижении факторов естественной резистентности организма возможно развитие общей хирургической инфекции — сепсиса.

Следует отметить, что не всякое внедрение патогенной микрофлоры в организм животного сопровождается развитием инфекционного процесса, так как организм обладает системой защитных факторов и механизмов против возбудителя. Действие этих защитных факторов организма регулируется центральной нервной системой, вследствие чего в борьбе с возбудителями инфекции организм выступает как единое целое. Это следует учитывать при проведении профилактических мероприятий против хирургической инфекции.

Общие положения профилактики хирургической инфекции при операциях. Раневая инфекция — постоянный бич практической хирургии и основная причина тяжелых послеоперационных осложнений. Проблема профилактики и лечения хирургической инфекции в современных условиях является актуальной в связи со снижением эффективности антибиотикотерапии. Антибиотикоустойчивость микрофлоры стала важной проблемой не только в хирургии, но и в других разделах ветеринарной медицины. Хирургическую инфекцию при проведении операции легче профилактировать, чем лечить.

До середины XIX в. хирургия не имела научного подхода к профилактике раневой инфекции, основанного на данных бактериологической науки. Большинство хирургов того времени считали, что раневые осложнения возникают под влиянием атмосферного воздуха и борьба с ними практически невозможна. Однако задолго до начала бактериологической эры Л. Пастера были попытки борьбы с раневыми осложнениями. Чистота рук хирурга и всех предметов, соприкасающихся с раной, были известными требованиями врачей Древней Индии, Палестины и Греции, которые предполагали, что контакт нечистых рук с раной может привести к нагноению. Гиппократ при перевязке и промывании ран использовал кипяченую воду, чистые полотняные, хорошо всасывающие отделяемое из раны повязки. Для обеззараживающего действия их пропитывали вином. В XIII—XIV вв. при лечении ран применяли спирт, уксус, деготь, скипидар. К сожалению, позднее эти принципы были забыты, и операции проводили фактически в обстановке элементарной антисанитарии. Путь к методам борьбы с хирургической инфекцией лежал через попытки эмпирических поисков, моментов отчаяния и личных трагедий.

В начале 40-х годов XIX столетия русский хирург и анатом И. В. Буяльский для лечения инфицированных ран широко использовал растворы хлорной извести, а Н. И. Пирогов — винный спирт, ляпис, азотнокислое серебро, сернокислый цинк, йод и др. В 1847 г. венгерский акушер Игнац Земмельвейс, основываясь на том, что у умерших от заражения трупным ядом на вскрытии оказа-

33

лись такие же изменения органов, как у умерших от родильной горячки, стал применять для дезинфекции рук и родовых путей хлорную воду. Пользуясь этим методом, ему удалось значительно снизить летальность после родов. Однако следует отметить, что все попытки предупредить и устранить послеоперационные осложнения ран не объясняли истинные их причины.

Только благодаря исследованиям Л. Пастера в 50—60-х годах XIX столетия было установлено, что гниение вызывается мельчайшими живыми организмами — бактериями. Открытия Л. Пастера позволили английскому хирургу Д. Листеру теоретически обосновать причины осложнений ран и предложить в 1867 г. противогнилостный, или антисептический, метод борьбы с хирургической (раневой) инфекцией. Этот метод был назван антисептико-противо-гнилостным. В качестве средств для борьбы с инфекцией Д. Листер рекомендовал применять 5%-ный раствор карболовой кислоты, которым насыщали воздух в операционной, обрабатывали операционное поле, руки хирурга, инструменты, шовный материал, а также повязку, накладываемую на рану.

В России этот метод нашел широкое развитие благодаря работам П. П. Палехина(1868 г.), И. А. Бурцева (1870 г.)иН. В. Склифосов-ского (1885 г.). Однако вскоре выяснилось, что карболовая кислота очень токсична для организма и не обеспечивает полного уничтожения микробов в ране.

Таким образом, к 1890 г. антисептический метод лечения ран был практически и теоретически дискредитирован. На смену ему пришел новый метод — асептический (безгнилостный). Научное обоснование и практическое применение асептики связаны с именами немецких ученых Е. Бергмана и его ученика К. Шиммельбуша (1885 г.), а также русского ученого М. С. Субботина (1880 г.). Суть метода состоит в том, что все предметы, которые будут соприкасаться с раной (инструменты, шовный и перевязочный материал и др.) подвергаются действию высокой температуры. При этом происходит полное уничтожение микробов стерилизацией.

Таким образом, под профилактикой хирургической инфекции понимают комплекс мер, направленных на недопущение попадания микробов в рану во время операции, инъекции и пункции, а также на подавление патогенных свойств микробов, находящихся в ране. В основе этих мер лежат асептика и антисептика.

Асептика (греч. а — отрицание, sepsis — гниение) — полное уничтожение микрофлоры на всех предметах, которые соприкасаются с раной, физическими методами, в частности высокой температурой (стерилизация). В настоящее время асептику рассматривают как единый асептико-антисептический метод, направленный на максимальное обеспечение профилактики раневой инфекции. Все, что соприкасается с раной во время операции, должно быть обезврежено (относительно стерильно). При этом большое внимание уделяют повышению резистентности организма животного.

34

Антисептика (греч. anti — против, sepsis — гниение) — подавление или уничтожение патогенных свойств микроорганизмов на всех предметах, которые соприкасаются с раной при операции, антисептическими средствами (дезинфекция). В основном ее применяют для обработки операционного поля, рук хирурга, некоторых видов шовного материала и инструментов, которые не выдерживают кипячения и высокой температуры.

Подготовка операционного поля. Это важное звено в профилактике раневой инфекции состоит из двух основных моментов — механической очистки кожи области операции и дезинфекции.

Механическая очистка. Желательно ее проводить за сутки до операции, что позволяет снять мацерацию и раздражение кожи после бритья. Часто по ряду обстоятельств, а также при неотложных случаях поле готовят непосредственно перед операцией. В оперируемой области выстригают и выбривают волосяной покров, затем мягкой щеткой или марлевой салфеткой обмывают кожу теплой водой с мылом и насухо вытирают чистым полотенцем.

Во время механической очистки с поверхности кожи удаляют чешуйки эпидермиса, грязь с секретами потовых и сальных желез, а вместе с ними большое количество различной микрофлоры.

Дезинфекция операционного поля. Кожу наиболее часто дезинфицируют двукратным смазыванием операционного поля 5%-ным спиртовым раствором йода (по Филончи-кову). Этот препарат хорошо растворяет кожное сало и глубоко проникает в кожу, воздействуя на микроорганизмы, находящиеся как на поверхности, так и в толще ее. Раствор йода наносят на сухую кожу, так как в присутствии влаги он действует слабее.

Первую обработку делают перед местным обезболиванием, вторую — непосредственно перед разрезом кожи. Пользуются при этом стерильной ватой, намотанной на палочки, ватными или марлевыми тампонами, удерживаемыми пинцетом или тампонодержа-телем. Обработку начинают с центра операционного поля концентрическими кругами или параллельными полосами.

Дезинфекцию операционного поля можно проводить 5—10%-ным раствором перманганата калия, 0,5%-ным раствором аятина, 1 %-ным раствором йодопирона. После дезинфекции операционное поле изолируют от окружающих участков кожного покрова стерильными салфетками или специальной простыней с прорезью в центре для оперируемой области. Простыню фиксируют к коже за края прорези цапками или редким узловым швом. Желательно употреблять большие простыни, которыми покрывают тело животного или большую часть его. Это исключает попадание в рану волос, перхоти, пыли и т. п. с отдельных участков кожного покрова при некоторых движениях животного во время операции.

Дезинфекцию слизистых оболочек рта, носа, влагалища производят обильным орошением этакридина лактата (риванола) 1 : 1000, фурацилина!: 5000 или 0,1—0,2%-ным раствором перман-

35

ганата калия. В зоне операции их обрабатывают 3—5%-ным спиртовым раствором йода.

Подготовка рук к операции. Кожа рук покрыта роговыми чешуйками эпидермиса и защищена тонким слоем кожного сала, предохраняющим ее от высыхания и мацерации, придающим ей эластичность и устойчивость к инфекции. На ладонной поверхности руки из-за отсутствия сальных желез жировая пленка очень тонкая; она образуется здесь за счет метаморфоза роговых клеток. Однако на ладонной поверхности имеется много потовых желез, что следует учитывать при обработке рук. Кожа рук содержит большое количество различных микробов не только на поверхности, но и в порах, многочисленных складках, волосяных мешочках, потовых и сальных протоках. Особенно их много находится под мозолями. При выделении сала и пота микробы выходят на поверхность кожи из глубоких слоев, так что уже вымытые и подготовленные руки могут самоинфицироваться.

Хирург должен тщательно следить за состоянием кожи рук, не допускать всяких царапин, трещин и мацерации, а также других повреждений кожи. Для сохранения мягкости и эластичности кожи необходимо смазывать руки питательным кремом. Лица, у которых

на коже рук имеются раны, царапины, гнойничковые поражения, к выполнению операции не допускаются.

Подготовку рук начинают за 10—15 мин до операции. Вначале их очищают механически: коротко подрезают ногти, удаляют заусенцы, очищают подногте-'вые пространства (маникюр не допускается). Затем 3—4 мин руки моют теплой водой с мылом щетками или салфеткой. Для мытья рук можно пользоваться жидким (зеленым) мылом или жидкостью «Фери», которые хорошо пенятся, растворяют кожный жир, легко смываются и не портят кожу. Щетки перед употреблением должны быть простерилизованы кипячением и храниться около умывальника в широкой стеклянной банке в антисептическом растворе (0,2%-ном хинозола, 3%-ном карболовой кислоты и

Рис. 45. Закрывание крана локтем ДР-) С закрытой КрыШКОЙ. Руки

36

моют методично и последовательно: сначала моют кисти и нижнюю часть ладони и тыльные стороны кистей. При этом происходит очищение рук от грязи, кожного сала, спущенного эпидермиса вместе с находящейся в них микрофлорой. После мытья руки вытирают насухо стерильным полотенцем, начиная с кисти и заканчивая предплечьем (рис. 45).

Затем кожу рук обрабатывают 3 мин, обтирая стерильным марлевым шариком, пропитанным одним из антисептических растворов: этиловым спиртом, йодированным спиртом 1: 1000, диоцидом 1 : 3000, 1 %-ным раствором дегмицида, 0,1 %-ным раствором химо-зола. После обработки рук антисептическими растворами обязательно нужно смазать подногтевые пространства 5%-ным спиртовым раствором йода.

Обработка рук антисептическими средствами не обеспечивает их стерильность. Поэтому операцию необходимо проводить в стерильных резиновых хирургических перчатках. Нужно помнить, что перчатки не очень прочные. Во время операции они нередко рвутся, могут быть случайно проколоты иглой, скальпелем, что трудно заметить. В перчатках руки потеют, и при проколе их пот («перчаточный сок»), который содержит много микробов, может инфицировать рану. Поэтому поврежденные перчатки следует немедленно заменить.

Средства для обработки рук

Rp.: Spiritus aethylici 96° — 100 ml

D. S. Наружное. Для обработки рук перед операцией (по Альфреду).

Rp.: Spiritus aethylici 70° — 200 ml Sol. Iodi 5 % - 0,2 ml M. D. S. Наружное. Для обработки рук перед операцией (по Оливкову).

Rp.: Sol. Degmicidi 1 % - 100 ml

D. S. Наружное. Для обработки рук перед операцией.

Rp.: Sol. Chinosoli 0,1 % — 200 ml

D. S. Наружно,е. Для обработки рук перед операцией.

Средства для обработки операционного поля

Rp.: Sol. Iodi spirituosae 5 % — 50 ml D. S. Наружное. Для обработки кожи операционного поля.

Rp.: Sol. Kalii permanganati 5 % —

100 ml

D. S. Наружное. Для обработки кожи операционного поля.

Rp.: Sol. Furacilini 0,02 % — 200 ml D. S. Наружное. Для обработки слизистой оболочки ротовой поло-

Стерилизация хирургического инструмента. Стерилизация металлических инструментов. Перед стерилизацией инструменты протирают, удаляют с них смазку и проверяют их исправность. Ножницы, иглодержатели стерилизуют в полураскрытом виде, из игл удаляют мандрены. Режущие и колющие инструменты (скальпель, ножницы, иглы и пр.) обертывают марлей для предохранения от затупления. В коробку стерилизатора наливают дистиллированную или кипяченую воду, т. е. свободную от солей. К

37

воде желательно добавить щелочь: на 1 л — 10—20 г карбоната натрия или 1—2,5 г натрия гидроксида. Кипящий раствор щелочей обладает повышенной бактерицидностью и нейтрализует углекислоту. Воду в стерилизатор наливают в таком количестве, чтобы она полностью покрывала инструменты, так как выступающие над водой части, подвергаясь действию смеси воздуха и влажного пара, покрываются темными пятнами и быстро выходят из строя (рис. 46). Инструменты, разложенные на сетке, погружают в кипящий раствор не ранее как через 3 мин после его закипания. К этому времени вода освобождается от углекислоты и свободно растворенного кислорода, что и предотвращает коррозию инструментов.

Время стерилизации с момента вторичного закипания не менее 15—30 мин. Инструменты, загрязненные гноем, кипятят 40— 50 мин в 0,5— 1 % -ном растворе карболовой кислоты или лизола или же в 0,25%-ном растворе натрия гидроксида.

Стерилизация шприцев. Шприцы и другие стеклянные предметы стерилизуют кипячением в дистиллированной воде без добавления щелочей. Шприцы кипятят в разобранном виде, так как они при нагревании стеклянного цилиндра и металлического поршня могут лопнуть вследствие разницы в коэффициенте расширения. Перед кипячением цилиндр и поршень, а также инъекционные иглы обертывают марлей и опускают в холодную воду. Стерилизуют их в течение 30 мин.

![]()

В настоящее время в ветеринарной практике широко используют одноразовые стерильные пластмассовые шприцы с иглами.

Инструменты можно стерилизовать в сухих термостатах-элект-ростерилизаторах в течение 20— 30 мин. Инструменты, изготовленные из полимеров (бужи, катетеры), оптические приборы и др. обрабатывают антисептическими препаратами.

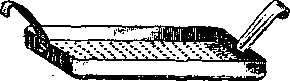

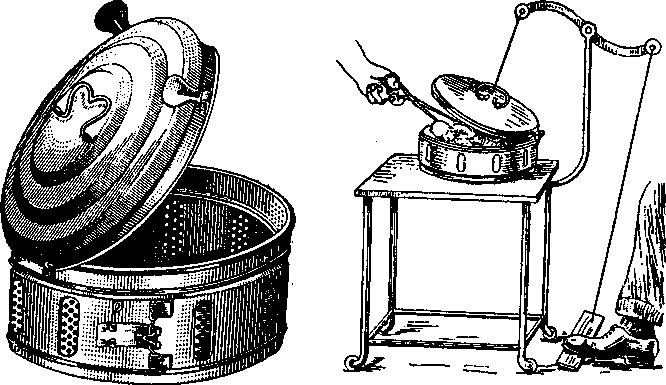

Стерилизация перевязочного ма териала. Перевязочный материал и белье, используемые во время опе раций и для перевязок, должны быть стерильными. Перевязочный материал стерилизуют в автоклаве воздействием высокой температу ры. В автоклав белье и перевязоч ный материал помещают в биксах с открытыми отверстиями (рис. 47, Рис 46. Стерилизаторы: 48). Продолжительность стерилиза-

а-простой;6-электрический ЦИИ При 150 кПа (126,8 °С) 30 МИН,

38

Рис. 47. Металлическая коробка (бикс) для перевязочного материала Рис. 48. Педальная установка для биксов

при 200 кПа (132,9 °С) — 20 мин. Работать с автоклавом разрешается только лицам, окончившим специальные курсы и имеющим удостоверение.

Стерильный материал в биксах с закрытыми отверстиями хранят в шкафах.

В тех случаях, когда нет стерильного материала, перевязочный материал и белье можно стерилизовать утюжением. Обычно температура утюга достигает 150 "С. Проутюженный "материал стерильным пинцетом складывают в бикс или пакет. Однако этот метод ненадежен и используется при отсутствии условий для другого метода стерилизации.

Хирургическое белье (халаты, шапочки, простыни, полотенца и другой материал), загрязненное кровью, йодом, после операции замачивают на 3—4 ч в холодном 0,5%-ном растворе аммиака, кальцинированной соды или хлорной извести (3 ст. ложки на ведро воды). Затем их кипятят в мыльном растворе и сушат.

Стерилизация шовного материала. Все современные методы стерилизации шовного материала включают следующие этапы: механическая очистка, стерилизация, дубление и импрегнация антибиотиком.

Стерилизация шелка. Нити шелка выпускают либо в мотках (нестерильный) длиной 8 м, либо в ампулах (стерильный).

Способ Садовского. Мотки шелка моют в горячей воде с мылом, ополаскивают и наматывают на катушки. Погружают в 0,5%-ный раствор аммиака на 15 мин. Стерильным пинцетом переносят в

39

2%-ный раствор формальдегида на 65%-ном спирте (формальдегид — 0,2, спирт этиловый 96%-ный — 68,0, вода дистиллированная — 30,0), в котором и хранят до употребления.

Способ Першина. Мотки шелка моют в горячей воде с мылом, высушивают и наматывают на стеклянные катушки. Обезжиривают в эфире 12—24 ч, помещают в раствор диоцида!: 1000 на 24 ч для стерилизации, дубления и импрегнации. Хранят нити в растворе диоцида 1:5000.

Стерилизация хлопчатобумажных, льняных и синтетических нитей. Нити в бобинах разрезают на отрезки нужной длины, моют с мылом, наматывают на катушки и стерилизуют в автоклаве 20 мин при температуре 132 °С и давлении 200 кПа. Нити можно прокипятить в дистиллированной воде. Затем их помещают в широкогорлые стеклянные банки с притертыми пробками и заливают 96%-ным спиртом. Хранят до употребления.

Одним из методов стерилизации нерассасывающегося шовного материала является кипячение его в течение 20 мин в растворе фу-рацилина 1: 500 с последующим хранением в спирт-фурацилине (0,1 г фурацилина на 500 мл 70%-ного этилового спирта). Шелк, капрон, лавсан, льняные и синтетические нити можно стерилизовать кипячением в течение 20—25 мин непосредственно перед операцией.

Стерилизация кетгута. Кетгут — рассасывающийся шовный материал. Готовят его из кишечника овец и телят. Для стерилизации кетгута разработано несколько способов.

Способ Покатило. Кетгут помещают на 72 ч в 4%-ный раствор формалина. Хранят его в спиртово-глицериновом растворе (этиловый спирт 96%-ный — 90 мл, глицерин — 6 и дистиллированная вода — 4 мл). Этот раствор обеспечивает не только стерильность, но и эластичность нитей.

Способ Губарева. Кетгут для обезжиривания заливают эфиром на 12—24 ч или бензином на 12 ч. Затем нити высушивают, разрезают на отрезки длиной 30 см и помещают в спиртовой раствор Люголя (йод кристаллический—10,0, калия йодид—10,0 и этиловый спирт 96%-ный — 100,0). В этот раствор можно добавить 40 мл глицерина. Жидкость должна покрывать мотки кетгута на 2—3 см. Нити выдерживают 10—14 сут и хранят в этом же растворе, меняя его 1 раз в две недели.

Способ Садовского — Котылева. Кетгут помещают на 30 мин в 0,5%-ный раствор аммиака, переносят в 2%-ный раствор формальдегида на 65%-ном спирте на 30 мин; в нем же и хранят до применения.

Стерилизация конского волоса. Конский волос применяют в основном при кожно-пластических операциях. Стерилизуют его несколькими способами.

Способ Тимофеева. Волос тщательно моют с мылом или синтети-

40

ческими средствами в горячей воде до тех пор, пока пена не будет белой. Обезжиривают в бензине 7 сут и стерилизуют кипячением 40 мин в дистиллированной воде, меняя воду до исчезновения ее окраски. Просушенный стерильным полотенцем волос помещают в 96%-ный этиловый спирт на 7 сут; в нем и хранят до применения.

Способ Токмакова. Конские волосы, нарезанные на отрезки длиной 15—20 см, связывают в пучки толщиной 0,5 см, моют в течение 10 мин в теплой воде с мылом и тщательно прополаскивают. Затем пучки волос помещают в стеклянную банку с притертой пробкой и заливают раствором по прописи:

Rp.: Kalii iodati — 6,0 Tinct. iodi 10 % — 8,0 Spiritus vini rectificati 70 % — 200,0 Glycerini — 5,0 M.f. solucio

Обработанные таким способом конские волосы становятся стерильными через 8 дней, приобретают эластичность резины и большую прочность: один волос разрывается при нагрузке 800 г. Хранят их в том же растворе.

ИНЪЕКЦИИ И ПУНКЦИИ

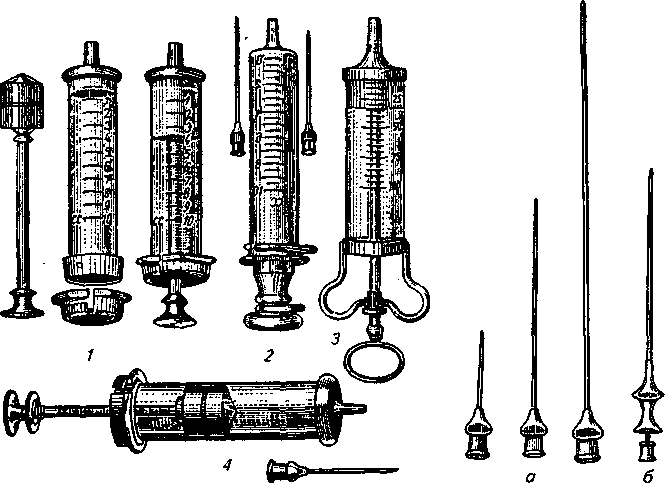

Большинство лекарственных средств и биологических препаратов (вакцины, сыворотки и т. п.) вводят в организм животного парентерально при помощи шприца через иглу. Парентеральное введение небольшого количества раствора называется инъекцией (лат. injectio — введение, впрыскивание, укол), а большого — вливанием (infusio). Для инъекций используются шприцы различной емкости (стеклянные и одноразовые пластмассовые), инъекционные и кровопускательные иглы разных размеров (рис. 49, 50).

Инъекции и вливания следует проводить при строгом соблюдении всех правил асептики и антисептики, а также следить за тем, чтобы в шприце при введениях не было пузырьков воздуха.

В зависимости от путей введения жидкости различают внутри-кожные, подкожные, внутримышечные, внутривенные, внутриар-териальные, внутрисиновиальные, внутрибрюшинные и другие инъекции (введения).

Внутрикожная инъекция. Выполняют в основном для введения аллергических препаратов при диагностике некоторых инфекционных болезней у животных. При инъекции используют шприцы вместимостью 1—2 мм3 и специальные иглы для внутрикожных инъекций. В настоящее время в ветеринарной практике для этих целей используют безыгольный инъектор. У крупных животных местом инъекции служит боковая поверхность средней трети шеи (выше яремного желоба), у мелкого рогатого скота — подхвостовая склад-

41

1 — «Рекорд»; 2—Люэра; 3 — Жанэ; 4— «Рекорд»-Правац

Рис. 50. Иглы:

а — прямые острые инъекционные; б— Вира

ка, у свиней — наружная или внутренняя поверхность уха, у птиц — бородка. Место инъекции готовят" по общим правилам хирургии. Иглу вводят в толщу кожи срезом наружу под углом 20—25° на глубину 2—3 мм. На месте инъекции у конца иглы образуется бугорок с резкой границей, или так называемой «лимонной корочкой».

Подкожные инъекции. Подкожная клетчатка — рыхлая неоформленная соединительная ткань. В ее состав входят клетки и основное вещество, состоящее из аморфного вещества и коллагеновых, эластических и аргирофильных волокон. Подкожная клетчатка богата лимфатическими капиллярами, обладает весьма хорошо выраженной и сравнительно быстрой всасывающей способностью (резорбцией).

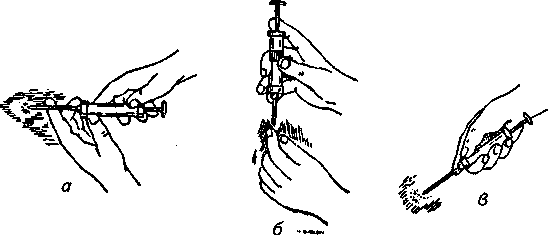

Подкожные введения осуществляют в те места, где хорошо развита подкожная клетчатка (рис. 51). У крупных животных это боковая поверхность шеи (выше яремного желоба), позади лопаточной области, подгрудок, у свиней — область шеи у основания уха, внутренняя поверхность бедра, у собак и кошек — шея, боковая грудная стенка и внутренняя поверхность бедра. После подготовки поля инъекции большим и указательным пальцами руки захватывают

42

Рис. 51. Приемы держания шприца при инъекциях:

а — внутрикожной; 6— подкожной; в— внутривенной

кожу в складку, слегка приподняв ее. В основание ее вкалывают под углом 45° иглу и вводят раствор. По окончании инъекции кожу смазывают спиртовым раствором йода и слегка массируют, чтобы жидкость быстрее рассосалась. При необходимости введения под кожу большого количества жидкости делают инъекции в разные места.

Внутримышечные инъекции. Обычно их делают в ягодичную область, заднебедренную группу мышц, трехглавую мышцу плеча или в плечевую часть грудной мышцы. Прочную, с острым скосом на конце иглу без шприца вкалывают перпендикулярно поверхности кожи. Присоединяют шприц и инъецируют раствор. Глубина укола иглы зависит от упитанности животного и толщины мышечного слоя. Нежелательно вводить иглу в ткани на всю длину, так как бывают случаи переломов иглы около муфты, и извлечь ее в этих случаях достаточно трудно. По окончании инъекции прижимают кожу пальцами и извлекают иглу, а место укола обрабатывают 5%-ным спиртовым раствором йода.

Внутривенные вливания. Широко применяют в ветеринарной практике. Преимущество этого способа — быстрота введения и эффективность действия лекарственных средств на организм, что особенно важно при недостаточной сердечной деятельности, шоке, коллапсе и других тяжелых заболеваниях органов и систем животного. Лошадям и верблюдам внутривенные вливания осуществляют через яремную вену, в некоторых случаях через наружную грудную вену; крупному рогатому скоту — через яремную вену, можно и через подкожную вену живота, собакам и кошкам — через плюсневую дорсальную латеральную вену, подкожную вену предплечья и яремную вену; свиньям — через большую ушную вену и краниальную полую вену; птицам — через подкожную локтевую вену.

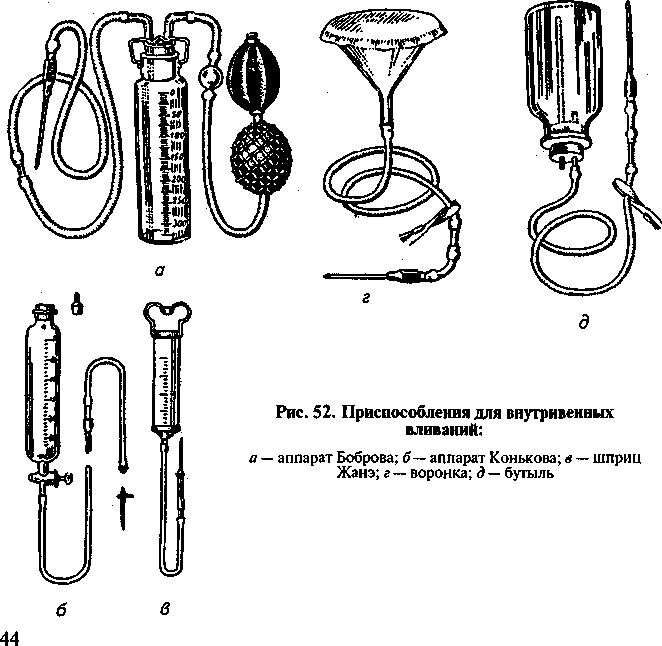

Небольшие количества растворов вводят в вену при помощи шприца. В других случаях используют аппарат Боброва, шприц Жанэ на 200 мл без поршня, стеклянную воронку и другие инфузи-

43

онные аппараты (рис. 52). На канюлю инфузионного аппарата (шприц Жанэ, воронку и др.) надевают резиновую трубку длиной 50—80 см, другой конец ее присоединяют к кровопускательной игле.

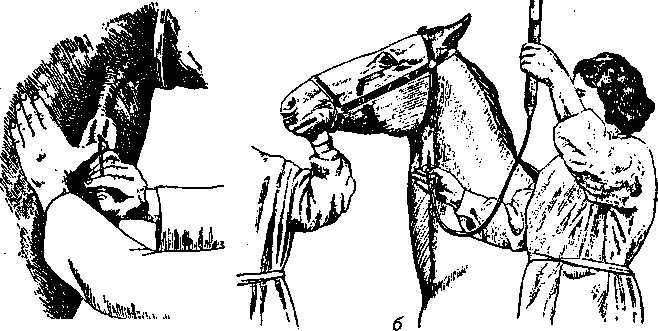

Техника внутривенных вливаний. Крупных животных фиксируют в стоячем положении, применяя при необходимости закрутку или носовые щипцы. Местом пункции яремной вены у лошади (рис. 53) и жвачных служит граница верхней и средней трети шеи. После подготовки поля операции слегка поднимают голову животного вверх, следя за тем, чтобы не напрягались мышцы яремного желоба. Перед операцией сдавливают большим пальцем левой руки яремную вену ниже места пункции, вена фиксируется, наполняется кровью и становится хорошо заметной. Если вена недостаточно ясно вырисовывается, что бывает у упитанных лошадей, а также при сильном напряжении кожной мышцы шеи, приподнимают голову животного несколько выше, ослабляют закрутку и по-

а — держание иглы; б— общий вид внутривенного вливания

вторно сдавливают вену. В исключительных случаях на шею накладывают резиновый жгут, чтобы максимально прижать вену, особенно у крупного рогатого скота (рис. 54). Не следует делать пункцию, не имея уверенности в местоположении вены.

Рис. 54. Пункция яремной

вены крупного рогатого

скота

45

лями, что бывает при закупорке просвета иглы, иглу извлекают и повторяют пункцию в новом месте (выше первой точки).

Иглу, введенную в вену, продвигают на 2—3 см в ее просвет и соединяют с заполненным раствором инфузионным аппаратом, который держат ниже уровня иглы. Как только в аппарате появится кровь, его поднимают и, убрав палец с вены (снимают жгут), приступают к вливанию. Раствор вливают со скоростью 30—40 мл в 1 мин, что регулируется высотой поднятия инфузионного аппарата. По завершении вливания инфузионный аппарат опускают ниже, пережимают яремную вену выше места пункции, извлекают иглу и обрабатывают операционное поле.

Внутривенное вливание у свиней. Животных фиксируют в стоячем или лежачем положении. Вливание производят в большую ушную вену. Для выявления ее на основании ушной раковины накладывают резиновый жгут (резиновую трубку) или прижимают вену пальцем. При этом вена наполняется и хорошо вырисовывается. Пункцию осуществляют инъекционной иглой с тонкой эластичной трубкой (рис. 55). Иглу вкалывают под углом 25—30° к направлению основания ушной раковины. После появления из просвета иглы крови к шлангу присоединяют шприц, снимают жгут (или палец с вены), вводят необходимое количество раствора и извлекают иглу. Место инъекции в течение 30 с —1 мин прижимают кусочком ваты, смоченным спиртом, и обрабатывают спиртовым раствором йода.

Рис. 55. Пункция большой ушной Рис. 56. Пункция плюсневой дорсальной

вены у свиньи латеральной вены у собаки

46

Внутривенные вливания у собак и кошек. Животных фиксируют в боковом положении. После подготовки поля операции помощник сдавливает пальцами рук конечность в верхней трети голени или

Рис. 57. Пункция вены предплечья у собаки

плеча (рис. 56, 57). Когда вена наполнится кровью и станет более упругой, делают пункцию иглой, присоединенной к шприцу, направляя конец иглы по току крови. При попадании иглы в вену (в шприц поступает кровь) прекращают сдавливание конечности и медленно вводят раствор. После введения место укола прижимают асептическим тампоном, извлекают иглу и обрабатывают место укола раствором йода.

Вливание в подкожную локтевую вену птиц. Вена расположена под кожей в области плеча, предплечья. Вблизи локтевого сустава выщипывают перья. Нажав пальцами выше локтя, находят наполненную вену. Пункцию делают тонкой иглой, присоединенной к шприцу, наполненному вводимым раствором.

Прокол стенки какой-либо полости (грудной, брюшной), а также капсул суставов, бурс сухожильных влагалищ и других полостей делают с диагностической и лечебной целями. Техника выполнения его будет дана в соответствующих разделах.

Биопсия. Биопсией называют иссечение кусочков тканей или органов для микроскопического исследования с целью уточнения диагноза болезни. Она может производиться как во время операции, так и до нее. Полученный кусочек ткани немедленно помещают в 10%-ный раствор формалина (иногда в спирт) и направляют в лабораторию для гистологического исследования. Рану на месте взятого кусочка ткани зашивают.

47