- •1 Предмет и задачи геодезии в строительстве.

- •2 Понятие о форме и размерах Земли

- •3 Прямоугольная система координат Гаусса-Крюгера. Система высот.

- •4 Азимуты и дирекциониые углы, связь между ними. Сближение меридианов. Магнитное склонение. Связь между истинными азимутами, дирекционными углами магнитными азимутами.

- •5. Масштабы. Точность масштабов.

- •6. Топографические планы и карты. Разграфка и номенклатура.

- •7. Рельеф земной поверхности и способы его изображения на планах и карте. Свойства горизонталей.

- •8. Общие сведения из теории ошибок измерений. Основные понятия о точности измерений. Средняя квадратическая, предельная и относительные ошибки измерений.

- •9. Принципы измерения углов. Схема и устройство теодолита 4т30п. Особенности устройства точных и электронных теодолитов (4t15, 3т5кп и еТh50).

- •10. Штативы, визирные цели.

- •11. Уровни, зрительные трубы, отсчетные приспособления теодолитов.

- •12. Поверки и юстировки теодолита 4т30 и зт5кп.

- •9.2 Юстировка теодолита 3т5кп

- •13. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов. Источники погрешностей влияющих на точность измерения углов.

- •14. Приборы для непосредственного измерения расстояний (ленты и рулетки). Компарирование. Источники погрешностей, влияющие на точность линейных измерений.

- •15 Порядок измерения расстояний с помощью светодальномера 2ст10. Лазерные рулетки (ручные дальномеры disto lite 5).

- •16. Особенности метрологического обслуживания геодезических приборов.

- •17.Государственные геодезические плановые и высотные сети и их научное и практическое значение. Наземные и подземные знаки.

- •18.Виды топографических съемок. Сущность горизонтальной съемки. Состав и порядок полевых работ.

- •19. Тахеометрическая съемка. Вывод формулы тригонометрического нивелирования. Порядок работы на станции при тахеометрической съемке (4т30, зт5кп или 2Та5, Trimble r3).

- •20 Понятие о аэрогеодезии и наземной фототеодолитной съемке.

- •21.Наземная фототеодолитная съемка и ее применение в изысканиях, при проектировании, возведении и эксплуатации сооружений.

- •22.Сущность нивелирования. Виды нивелирования. Способы определения превышений и высот при геометрическом способе нивелирования.

- •23.Классификация нивелиров. Устройство нивелиров н3, нзк. 3h5л и (2h10kл). Особенности устройства цифровых и лазерных нивелиров DiNi 12, DiNi22 и sp30 (ротационный).

- •24. Гидростатическое нивелирование. Микронивелирование.

- •25. Поверки и юстировки нивелиров н3 и нзк.

- •26. Порядок выполнения полевых работ при прокладке нивелирного хода. Источники погрешностей при геометрическом нивелировании.

- •27. Уравнивание замкнутых и разомкнутых нивелирных ходов

- •28. Способы нивелирования поверхности. Порядок обработки результатов полевых измерений и построения плана.

- •29. Общие сведения об инженерных изысканиях и их виды. Требования к инженерно- геодезическим изысканиям на различных стадиях проектирования зданий и сооружений

- •30. Состав и порядок выполнения геодезических работ при изысканиях линейных сооружений.

- •31. Инженерно-геодезическое обеспечение других видов изысканий: инженерно- геологических, гидрологических.

- •32. Общие принципы разбивочных работ. Требования к точности разбивочных работ.

- •33. Основные геодезические работы на строительной площадке. Строительная сетка.

- •34. Методы подготовки геодезических данных для выноса проекта горизонтальной планировки в натуру.

- •35. Построение на местности точки с заданной проектной отметкой. Построение проектной наклонной плоскости.

- •36. Вынос на местность точки способом полярных и прямоугольных координат. Оценка точности.

- •37. Построение на местности проектного угла и проектной длины.

- •38. Вынос на местность точек способом угловой, линейной и створной засечки.

- •39. Способы построения отвесного направления и отвесной плоскости.

- •40. Разбивка котлованов зданий и сооружений.

- •41. Разбивка основных осей от существующих капитальных зданий, красных линий, с пунктов строительной сетки и точек теодолитного хода. Контроль разбивки.

- •42. Разбивочные работы при устройстве фундаментов под железобетонные и металлические колонны.

- •43. Геодезические работы при разбивке фундаментов на сваях.

- •44. Операционный геодезический контроль возведения подземной части зданий и сооружений. Исполнительные съемки.

- •45. Построение плановой и высотной опорных сетей на исходном горизонте.

- •46. Проецирование осей точек и передача отметок с исходного на монтажные горизонты.

- •47. Установка железобетонных и металлических колонн в проектное положение и их выверка.

- •48. Выверка колонн, панелей, подкрановых балок и путей, ферм и т. П.

- •49. Операционный геодезический контроль строительно-монтажных работ.

- •50. Исполнительные съемки. Геодезическая исполнительная документация.

- •51. Особенности составления исполнительных планов подземных и надземных инженерных сетей.

- •52. Геодезические работы при монтаже и эксплуатации технологического оборудования.

- •53. Геодезические работы при монтаже подкрановых путей.

- •54. Геодезические работы при эксплуатации зданий и сооружений.

- •55. Методы наблюдений за смещениями сооружений в плане и по высоте. Определение кренов труб и сооружений башенного типа.

- •56. Понятие о спутниковых методах измерений в инженерно-геодезических работах. Понятие о лазерном сканировании.

54. Геодезические работы при эксплуатации зданий и сооружений.

Целью технической эксплуатации зданий и сооружений является поддержание в них заданных проектом эксплуатационных качеств в течение установленного срока службы.

Каждое здание или сооружение характеризуется определенными эксплуатационными качествами: прочностью и устойчивостью конструкций, герметичностью, теплозащитными и звукоизоляционными свойствами. Под действием природных и функциональных факторов эти качества постепенно теряются. Техническая эксплуатация включает комплекс научно обоснованных организационных и технических мероприятий по контролю параметров эксплуатационной пригодности, уходу за зданиями и сооружениями, а также контроль при их реконструкции, ремонте и передвижке.

Среди факторов, вызывающих износ и разрушение зданий, весьма существенными являются горизонтальный прогиб (выпучивание) стеновых панелей и внутренних несущих стен, а также их отклонение от вертикали; они возникают вследствие погрешностей монтажа конструкций, перегрузки стен и неравномерной осадки фундамента. Для определения выпучивания и невертикальности стен производят их боковое нивелирование. Теодолит центрируют над, концом смещенной на 1 м оси стены и берут отсчеты по рейке, устанавливаемой перпендикулярно стене.

Перед приемкой полносборного здания в эксплуатацию, а в дальнейшем в течение всего эксплуатационного периода определяют неравномерность осадок фундаментов колонн каркасных зданий и выгиб несущих стеновых панелей бескаркасных зданий. Для установления динамики всех описанных выше деформаций наблюдения за ними выполняются через каждые шесть месяцев.

В результате перегрузки конструкций, неправильного армирования, температурных воздействий и неравномерной осадки фундамента в теле зданий и сооружений возникают трещины. Выяснив причину их появления, необходимо установить, стабилизировались ли трещины или продолжают раскрываться. Для этого по обе стороны каждой трещины закладывают металлические стержни, между которыми периодически измеряют расстояние с точностью до 0,1 мм специальным прибором индикатором часового типа.

55. Методы наблюдений за смещениями сооружений в плане и по высоте. Определение кренов труб и сооружений башенного типа.

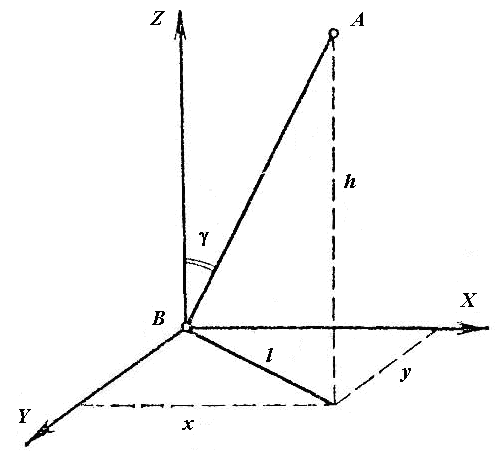

Креном называется отклонение сооружения от проектного положения в вертикальной плоскости. Причиной его возникновения обычно является неравномерная осадка основания сооружения. Геометрическая сущность измерения крена сводится к определению взаимного положения двух точек сооружения (например, точки A и B на рис. 3.13), которые по техническим условиям проекта должны лежать на одной отвесной линии. Наиболее простым способом полная угловая величина крена может быть получена проецированием точки A на горизонтальную плоскость. Измерив высоту h точки A и длину проекции l, можно найти

(![]() 3.1)

3.1)

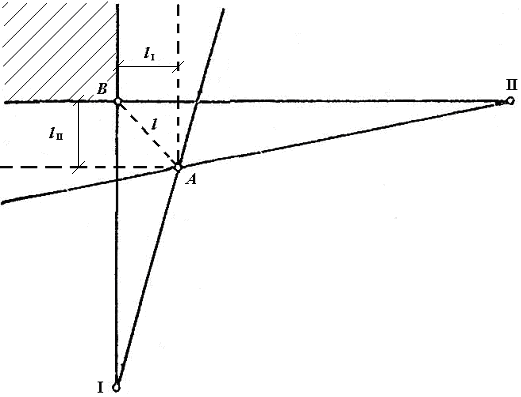

Одним из способов определения крена угла здания является способ горизонтальных углов, при котором с опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях, измеряют горизонтальные углы между опорным направлением и направлениями на верхнюю и нижнюю точки угла здания. По разнице измеренных углов и горизонтальному проложению от станции до наблюдаемой точки находят составляющие крена по осям и полную величину крена.

Рис. 3.13. Определение крена сооружения:

М ожет

быть рекомендована упрощенная методика,

заключающаяся в том, что специальные

пункты стабильного ориентирования не

выбираются и углы между опорными

направлениями и направлениями на

наблюдаемые точки не измеряются. Вместо

этого берут отсчеты по горизонтальному

кругу (лимбу), соответствующие направлениям

на верхнюю и нижнюю точки угла сооружения.

В данном случае, так как лимб теодолита

в процесс наблюдений неподвижен, линию,

соответствующую его нулевому отсчету,

можно рассматривать в качестве опорного

направления.

ожет

быть рекомендована упрощенная методика,

заключающаяся в том, что специальные

пункты стабильного ориентирования не

выбираются и углы между опорными

направлениями и направлениями на

наблюдаемые точки не измеряются. Вместо

этого берут отсчеты по горизонтальному

кругу (лимбу), соответствующие направлениям

на верхнюю и нижнюю точки угла сооружения.

В данном случае, так как лимб теодолита

в процесс наблюдений неподвижен, линию,

соответствующую его нулевому отсчету,

можно рассматривать в качестве опорного

направления.

Таким образом, измерение крена угла здания выполняется в следующей последовательности. После установки теодолита в рабочее положение на станции I (рис. 3.14) производится наведение визирного луча на верхнюю и нижнюю точки угла здания. По значениям соответствующих отсчетов на горизонтальном круге теодолита определяется разностный угол (угловое смещение), который при отсутствии крена должен быть равен нулю. Для повышения точности эта операция производится при двух положениях вертикального круга.

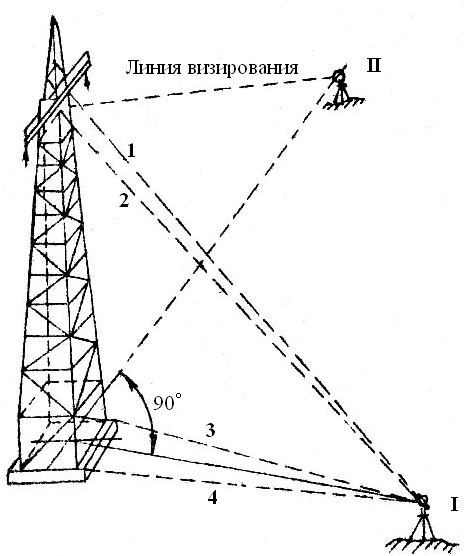

Определение крена сооружений башенного типа

Для определения крена сооружений башенного типа (дымовых труб, эстакад, опор линий электропередач и др.), часто имеющих форму усеченного конуса или пирамиды, производят измерение положения оси сооружения в верхней и нижней точках (рис. 3.15.).

Рис. 3.15. Схема определения крена сооружения

Теодолит поочередно устанавливают на двух станциях, расположенных на расстоянии, превышающем высоту сооружения в

1,5–2 раза, с таким расчетом, чтобы вертикальные плоскости визирования (коллимационные плоскости) составляли прямой угол.

Расстояние от стоянки теодолита до центра основания сооружения измеряют рулеткой, нитяным или светодальномером.

При невозможности непосредственного измерения линии, ее определяют как неприступное расстояние (см. п. 3.3.2). Высоту сооружения определяют с помощью тригонометрического нивелирования (см. п. 3.3.2).

На каждой станции при каком-то положении вертикального круга (например, при КЛ) берут четыре отсчета по горизонтальному кругу теодолита: два – по верхним краям сооружения и два – по нижним. Полусуммы отсчетов позволяют определить положение оси вверху и внизу. Если сооружение в рассматриваемой плоскости крена не имеет, то полусуммы отсчетов вверху и внизу совпадут. Несовпадение полусумм свидетельствует о наличии крена сооружения.

Разность полусумм

дает проекцию углового крена вертикальной

оси сооружения на горизонтальную

плоскость

![]() .

После выполнения аналогичной процедуры

при другом положении вертикального

круга (КП) получают

.

После выполнения аналогичной процедуры

при другом положении вертикального

круга (КП) получают

![]() .

При получении допустимого расхождения

между этими двумя значениями, которое

обычно ограничивается величиной 2t, где

t – точность отсчетного устройства

теодолита, вычисляют среднее значение

.

При получении допустимого расхождения

между этими двумя значениями, которое

обычно ограничивается величиной 2t, где

t – точность отсчетного устройства

теодолита, вычисляют среднее значение

![]() .

.

Значение линейного смещения верхней точки оси сооружения относительно нижней точки, измеренная со станции I, определяется по формуле:

![]() ,

(3.2)

,

(3.2)

где dI – горизонтальное расстояние от станции I до центра основания сооружения.

Значение линейного смещения в перпендикулярной плоскости визирования определяется аналогичным образом со станции II:

![]() .

(3.3)

.

(3.3)

Полная величина

линейного горизонтального смещения

равна

![]() ,

а угловой крен вычисляется по формуле

(3.1).

,

а угловой крен вычисляется по формуле

(3.1).