- •Утверждено на заседании кафедры “Физика” Протокол № 6 от 06.02.07

- •Ответственный за выпуск г.О. Татарченко, доц., к.Т.Н.

- •Содержание

- •Введение.

- •1. Тема: «изучение электронного осциллографа»

- •I. 1. Сформулируйте закон Кулона. Как взаимодействуют разноименно и одноименно заряженные частицы?

- •I. 2. Что называют напряженностью электростатического поля? Чем порождается и обнаруживается электростатическое поле? Как направлены силовые линии вектора напряженности электростатического поля?

- •I. 3. Покажите, как графически изображают электростатическое поле? Принцип суперпозиции электростатических полей.

- •I. 4. Что называется потенциалом, разностью потенциалов электростатического поля? Связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля.

- •I. 5. Чему равна емкость уединенного проводника, шара?

- •I. 6. Чему равна энергия заряженного конденсатора?

- •I. 7. Для чего предназначен осциллограф? Что называется чувствительностью осциллографа?

- •I. 8. Опишите устройство электронно-лучевой трубки.

- •II. 9. Объясните принцип действия электронного осциллографа.

- •II. 10. Какие существуют органы управления электронным осциллографом?

- •II. 11. Приведите принципиальную схему установки и объясните, как в лабораторной работе определяли чувствительность электронного осциллографа.

- •II. 12. Поток вектора напряженности электростатического поля. Сформулируйте теорему Гаусса для электростатического поля.

- •II. 13. Чему равна работа электростатического поля при перемещении заряда? Что такое циркуляция вектора ?

- •II. 14. Что называется вектором электрического смещения?

- •II. 15. Как рассчитывается электроемкость плоского конденсатора, батареи конденсаторов при последовательном и параллельном соединении?

- •III. 16. Покажите и рассчитайте поле равномерно заряженной бесконечной плоскости, двух бесконечных параллельных разноименно заряженных плоскостей.

- •III. Задачи

- •2. Тема: «определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли».

- •I. 1. Какое поле называется магнитным? Чем оно порождается и какова его важнейшая особенность? Как исследуется магнитное поле и как определяется ориентация контура с током в пространстве?

- •I. 2. Почему рамка с током ориентируется в пространстве? Чем определяется вращающий момент сил? Что называется магнитной индукцией? Как изображают силовые линии магнитного поля?

- •I. 3. Какие магнитные поля характеризует вектор магнитной индукции ? Как связана эта величина с напряженностью магнитного поля?

- •I. 4. Закон Био – Савара – Лапласа и его применение к расчету магнитных полей.

- •I. 5. Сформулируйте принцип суперпозиции для вектора . Приведите примеры.

- •I. 6. Что называется явлением электромагнитной индукции? Какие токи называются индукционными? Закон Фарадея, правило Ленца.

- •I. 7. Какое явление называется самоиндукцией? Взаимной индукцией? Что такое индуктивность контура?

- •I. 8. Опишите в общих чертах строение магнитного поля Земли.

- •I. 9. Объясните действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку. Почему мы можем в работе измерить только горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли?

- •I. 10. Опишите принципиальную схему установки и ход выполнения лабораторной работы.

- •II. 11. Сформулируйте закон Ампера. Покажите взаимодействие параллельных токов.

- •Модуль силы Ампера вычисляется по формуле

- •II. 12. Каково действие магнитного поля (силы Лоренца) и электромагнитного с магнитным на движущийся заряд?

- •II. 13. Каково движение заряженных частиц в магнитном поле под действием силы Лоренца?

- •II. 14. Что называется циркуляцией вектора магнитного поля в вакууме? Закон полного тока для магнитного поля в вакууме (теорема о циркуляции вектора ).

- •II. 15. Что называется потоком вектора магнитной индукции? Сформулируйте теорему Гаусса для поля .

- •II. 16. Чему равна работа по перемещению проводника с током в магнитном поле?

- •II. 17. Объясните, почему прибор называется тангенс-гальванометром? Поясните на примере тангенс-гальванометра принцип суперпозиции магнитных полей. Выведите расчетную формулу.

- •III. Задачи

- •3. Тема: «определение скорости звука методом резонанса».

- •I. 1. Что называется колебаниями? Гармонические колебания, их основные характеристики.

- •I. 2. Запишите уравнение гармонических колебаний, изобразите их график. Что называется фазой, амплитудой, периодом колебаний?

- •I. 3. Что называется волновым процессом (волной)? Как распространяются волны? Основные свойства волн?

- •I. 4. Какие типы волн существуют в природе, технике? Какие волны называются упругими? Дайте определение продольных и поперечных упругих волн.

- •I. 5. Какие упругие волны называются гармоническими? График упругой волны, распространяющейся вдоль оси х. Что называют длиной волны, волновым фронтом?

- •I. 6. Что называется волновой поверхностью? Какие волны называются плоскими, сферическими? Запишите их уравнения.

- •I. 7. Что называется интерференцией волн? Объясните понятие когерентности, разности хода волн, условия max и min при интерференции волн.

- •I. 8. Какие волны называются звуковыми? Что называется интенсивностью звука? Покажите диапазон частот слышимости для человеческого уха с учетом интенсивности волн.

- •I. 9. Опишите устройство лабораторной установки по определению скорости звука методом резонанса.

- •I. 10. Что такое резонанс? Поясните явление акустического резонанса в лабораторной работе.

- •II. 11. Дайте определения таких характеристик волн как волновое число, фазовая скорость, понятия дисперсии волн. Для характеристики волн используется волновое число

- •II. 12. Запишите уравнение бегущей волны, волновое уравнение.

- •II. 13. Сформулируйте принцип суперпозиции волн. Что называется волновым пакетом, групповой скоростью?

- •II. 14. Какие волны называются стоячими? Как они образуются? Уравнение стоячей волны.

- •II. 15. Что называется громкостью, высотой, тембром звука?

- •II. 16. Как распространяется звуковая волна? Скорость распространения звука в газе и ее зависимость от температуры и плотности газа.

- •II. 17. Объясните физическую сущность определения скорости звука методом резонанса.

- •III. Задачи

- •4. Тема: «определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки».

- •I. 1. Что называется дифракцией? Какие волны называются когерентными, монохроматическими?

- •I. 2. Сформулируйте принцип Гюйгенса. Объясните метод зон Френеля.

- •I. 3. Что такое дифракционная решетка? Покажите и объясните дифракцию на дифракционной решетке.

- •I. 4. Объясните дифракцию света на пространственных решетках.

- •II. 5. Покажите и объясните дифракцию на круглом отверстии и диске.

- •II. 6. Покажите и объясните дифракцию на одной щели (дифракция Фраунгофера).

- •II. 7. Объясните метод определения длины световой волны в лабораторной работе.

- •II. 8. Объясните дифракцию на кристаллах. Формула Вульфа-Брэггов

- •II. 9. Сформулируйте критерий Релея-Джинса для разрешающей способности точечных источников. Объясните разрешающую способность дифракционной решетки.

- •II. 10. Разрешающая способность дифракционной решетки.

- •II. 11. Что называется дисперсией света? Чем отличается дисперсия от явления дифракции? Что такое показатель преломления среды?

- •III. Задачи

- •Список литературы

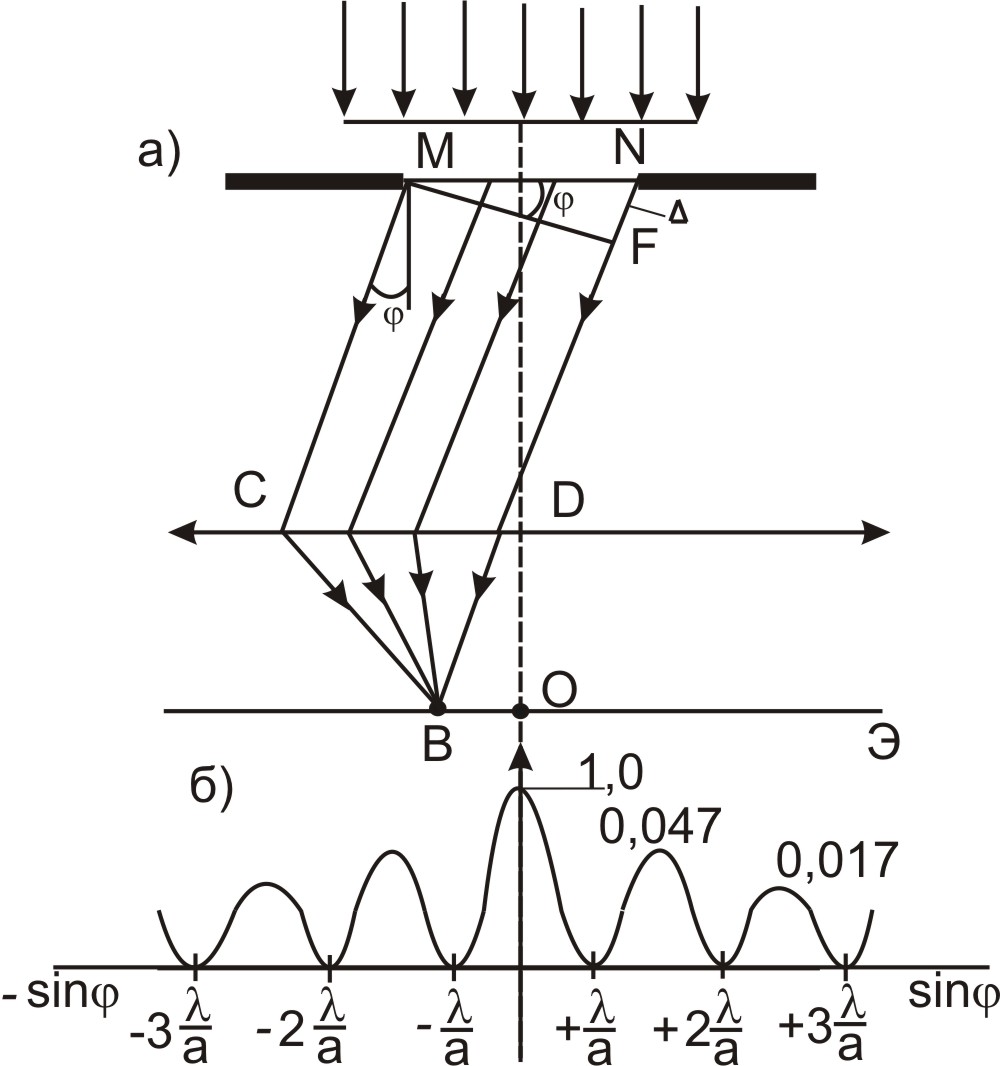

II. 6. Покажите и объясните дифракцию на одной щели (дифракция Фраунгофера).

Пусть плоская монохроматическая световая волна падает нормально плоскости узкой щели шириной а (рис. 4.8, а).

Рис. 4.8

Оптическая разность хода между крайними лучами МС и ND , идущими от щели в произвольном направлении φ,

∆ = NF = α sin φ,

где F – основание перпендикуляра, опущенного из точки М на луч ND.

Разобьем открытую часть волновой поверхности в плоскости щели MN на зоны Френеля, имеющие вид полос, параллельных ребру М щели. Ширина каждой зоны выбирается так, чтобы разность хода от краев этих зон была равна λ/2, т.е. всего на ширине щели уместится ∆: λ/2 зон. Так как свет на щель падает нормально, то плоскость щели совпадает с волновым фронтом; следовательно, все точки волнового фронта в плоскости щели будут колебаться в одной фазе. Амплитуды вторичных волн в плоскости щели будут равны, т.к. выбранные зоны Френеля имеют одинаковые площади и одинаково наклонены к направлению наблюдения.

Число зон Френеля, укладывающихся на ширине щели, зависит от угла φ. От числа зон Френеля в свою очередь зависит результат наложения всех вторичных волн. Из приведенного построения следует, что при интерференции света от каждой пары соседних зон Френеля амплитуда результирующих колебаний равна нулю, так как колебания от каждой пары соседних зон взаимно гасят друг друга. Следовательно, если число зон Френеля четное, то

![]() (m

= 1, 2, 3, …)

(4.6)

(m

= 1, 2, 3, …)

(4.6)

и в точке В наблюдается дифракционный минимум ( полная темнота), если же число зон Френеля нечетное, то

![]() (m

= 1, 2, 3, …)

(4.7)

(m

= 1, 2, 3, …)

(4.7)

и наблюдается дифракционный максимум, соответствующий действию одной некомпенсированной зоны Френеля. Отметим, что в направлении φ = 0 щель действует как одна зона Френеля и в этом направлении свет распространяется с наибольшей интенсивностью, т.е. в точке О наблюдается центральный дифракционный максимум (рис. 4.8 б).

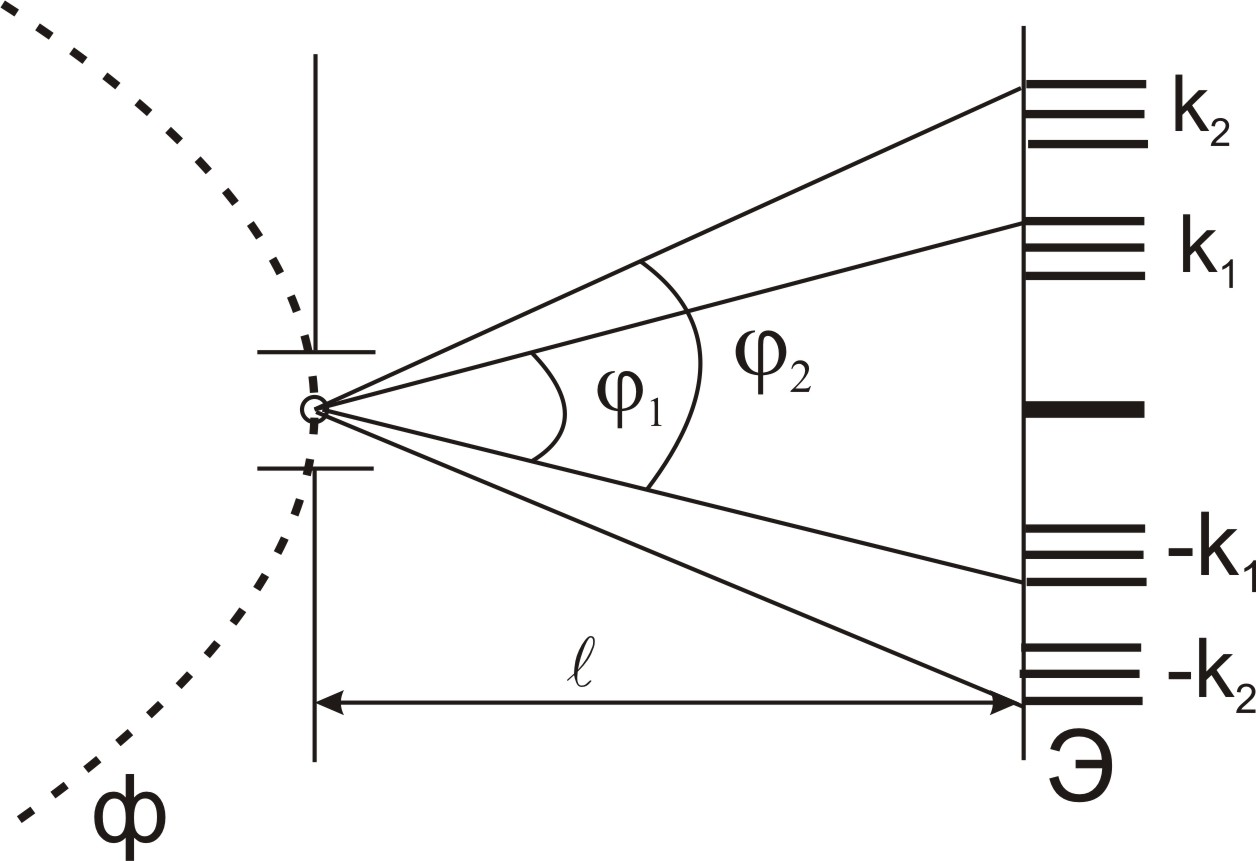

II. 7. Объясните метод определения длины световой волны в лабораторной работе.

Пусть плоская световая волна длиной λ. падает нормально на решетку. За щелями в результате дифракции лучи будут распространяться в различных направлениях. Рассмотрим лучи, составляющие угол с первоначальным их направлением. Очевидно, что лучи, идущие от соответственных точек решетки, будут когерентными и разность хода лучей 1 и 1' составит

![]() (7.1)

(7.1)

Этой разности хода будет соответствовать разность фаз между этими лучами

![]() ,

(7.2)

,

(7.2)

Как

известно, если

![]() ,

то

,

то

![]() ,

т.е. лучи 1 и 1', если их наложить друг на

друга, будут приходить в точку сведения

в одинаковых фазах и, следовательно,

должны усилить друг друга. Условие

образования интерференционного максимума

имеет вид:

,

т.е. лучи 1 и 1', если их наложить друг на

друга, будут приходить в точку сведения

в одинаковых фазах и, следовательно,

должны усилить друг друга. Условие

образования интерференционного максимума

имеет вид:

![]() ,

,

![]()

Максимумы,

удовлетворяющие этому условию, называются

главными максимумами. При m=0,

![]() и на экране после дифракционной решетки

получим дифракционный максимум,

называемый нулевым (или центральным).

При m=1

симметрично по обе стороны от центрального

максимума возникает два дифракционных

максимума 1-го порядка и т.д. При освещении

дифракционной решетки естественным

белым светом на экране вместо светлых

полос будут видны спектры, разделенные

темными промежутками (как известно,

спектр радужных полос расположен между

красным светом, длина волны которой

и на экране после дифракционной решетки

получим дифракционный максимум,

называемый нулевым (или центральным).

При m=1

симметрично по обе стороны от центрального

максимума возникает два дифракционных

максимума 1-го порядка и т.д. При освещении

дифракционной решетки естественным

белым светом на экране вместо светлых

полос будут видны спектры, разделенные

темными промежутками (как известно,

спектр радужных полос расположен между

красным светом, длина волны которой

![]() ,

и фиолетовым -

,

и фиолетовым -

![]() ).

Значит, положение максимума зависит от

длин волны

.

).

Значит, положение максимума зависит от

длин волны

.

Каждый

максимум смещен от положения центрального

максимума на некоторое расстояние

![]() .

Угол, на который будут отклоняться лучи

от первоначального направления при

прохождении дифракционной решетки,

можно рассчитать по формуле

.

Угол, на который будут отклоняться лучи

от первоначального направления при

прохождении дифракционной решетки,

можно рассчитать по формуле

![]()

где l - расстояние от дифракционной решетки до экрана, на котором наблюдают интерференционную картину.

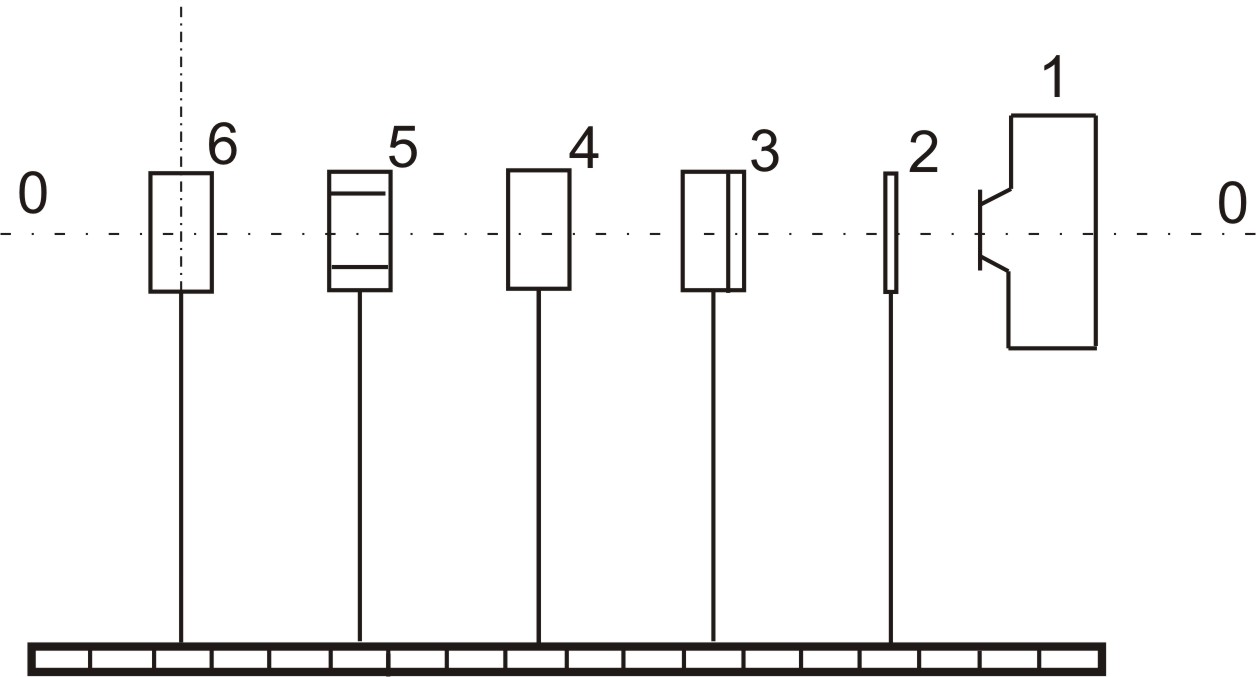

Для проведения исследования используется оптическая скамья, на которой установлены: осветитель 1, диафрагма 2 в виде щели, светофильтр 3, дифракционная решетка 4 , собирающая линза 5, матовый экран 6. Все установленные на скамье принадлежности могут свободно перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали, а расстояние между ними измеряется линейкой, закрепленной на оптической скамье. Расстояние между световыми максимумами определяется по шкале, установленной на экране.

Рис. 4.9

Учитывая,

что углы

между

лучами

главного максимума

и лучами, образующими

боковые

максимумы,

малы

будем считать, что

![]() .

.

Тогда

![]()

![]() (4.8)

(4.8)

Рис. 4.10