- •Состав лесной полосы

- •Конструкция лесной полосы

- •Выбор сочетаний древесных растений.

- •Схемы смешения древесных пород для лесных полос.

- •Неблагоприятные природные явления влияющие на ландшафт.

- •Противоэрозионная организация территории

- •Противоэрозионная организация территории

- •Приводораздельный фонд

- •Присетевой фонд

- •Гидрографическая фонд

- •Полезащитное лесоразведение

- •Плп на неорошаемых землях в засушливых регионах

- •1.2. Плп в Нечерноземной зоне

- •Противоэрозионная лесная мелиорация.

Противоэрозионная организация территории

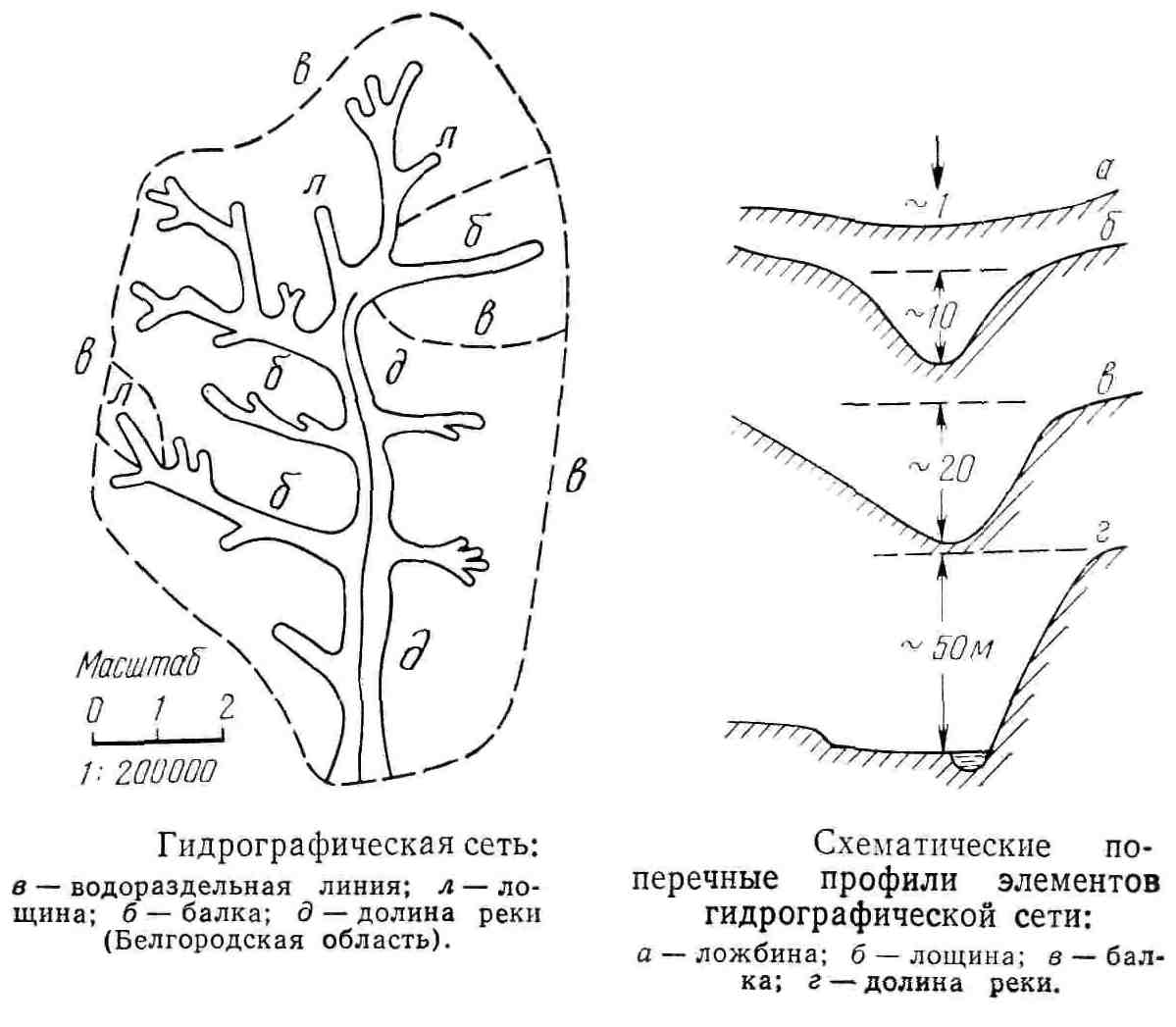

Гидрографическая сеть

- это совокупность взаимосвязанных пониженных форм элементов рельефа, являющихся местом стока поверхностных вод определенной территории.

Звенья гидрографической сети:

Ложбина

- самое верхнее и самое мелкое звено гидрографической сети

- отсюда начинается поверхностный сток в виде хотя и небольших, но уже концентрированных струек воды

- имеет глубину не более 1 м

- ее пологие склоны симметричны и незаметно сливаются с прилегающей территорией

- выраженного дна не имеет

- площадь водосбора около 50 га

- берега можно распахивать

- впадает в лощину

Лощина

- глубже ложбины, глубина 8-10 м

- более ясно выражена

- ширина 20-30 м

- склоны симметричные, более крутые (10-20о) и в месте слияния с прилегающей территорией образуют часто так называемую бровку

- склоны не подлежат вспашке

- площадь водосбора около 500 га, включает в себя несколько водосборов лощин

- по мере движения вниз по склону расширяется, углубляется и впадает в балку (суходол) или сама становится балкой.

Балка

- более широкое и глубокое углубление

- ширина до 200-300 м

- глубина 15-20 м и более

- берега как правило несимметричные: освещаемые солнцем- крутые, теневые- пологие.

- площадь водосбора около 3000 га

- при движении вниз по склону расширяется и углубляется и выходит в речную долину

Долина реки

- последнее и самое древнее звено гидрографической сети

- отличается наличием постоянного водотока и связанной с ним характерной формой рельефа – поймой.

- долины малых рек

- по строению похожи на балки, но крутые (подмывные) и пологие (намывные) берега чередуются в зависимости от извилистости русла реки

- пойма обычно у них не превышает 0,5 км

- вода промывает в пойме реки извилистое русло, имеющее в плане вид синусоиды

Там, где излучины реки подходят к берегам долины, последние подмываются и становятся более крутыми, чем противоположные. Излучины реки постепенно перемещаются вниз вдоль основной оси движения воды и, подмывая берега, расширяют пойму реки.

- долины крупных рек

- отличаются от малых относительно постоянной асимметрией берегов. Обычно правый берег крутой и высокий (подмываемый), а левый — пологий

- пойма здесь широкая, до 2 км и больше

- по мере продвижения от левого берега реки к водоразделу расположены террасы — измененные поймы древних потоков

Русло реки тоже извилистое, но река в целом смещена в пойме к правому берегу, поэтому ее излучины подмывают только правый берег.

Водосборная площадь

- площадь, с которой происходит поверхностный сток воды к данному звену гидрографической сети

Водораздельная линия

- линия наивысших точек местности, разграничивающая соседние водосборные площади.

Склоны водосборной площади

- территории имеющие падение к гидрографической сети. Профиль поперечного разреза водосборной площади от водораздельной линии до дна этой сети может иметь различные формы.

Форма склонов водосборной площади

зависит от геологического строения и степени расчлененности рельефа гидрографической сетью.

- прямолинейная или вогнутая форма характерна при глубокой расчлененности рельефа, иногда они могут принимать ступенчатую форму

- в большинстве случаев склоны водосборов имеют выпуклую форму (в Среднерусской возвышенности, в центрально-черноземных областях и в районах бассейна Днепра, ниже Киева и южнее Полтавы).

Коэффициент расчленения территории

- это коэффициент характеризующий густоту гидрографической сети и показывающий сколько километров длины гидрографической сети приходится на 1 км2 поверхности суши. Средней величиной принято считать коэффициент, равный 1.

- Степень горизонтального расчленения определяют по удаленности водораздельных линий от линий тальвега.

Классификация рельефа по степени горизонтального расчленения |

|

Степень расчлененности |

Расстояние между водораздельной линией и тальвегом, м |

Слаборасчлененный |

> 1000 |

Среднерасчлененный |

100-1000 |

Сильнорасчлененный |

50-100 |

Очень сильнорасчлененный |

<50 |

- Степень вертикального расчленения рельефа определяют по амплитуде между самой высокой точкой водораздельной линии и самой низкой точкой тальвега.

Классификация рельефа по степени вертикального расчленения |

||

Степень расчлененности |

Амплитуда перепада высот водораздела и тальвега, м |

|

равнинные территории |

холмистые территории |

|

Мелкорасчлененный |

<2.5 |

<25 |

Среднерасчлененный |

2.5-5.0 |

25-50 |

Глубокорасчлененный |

5.0-10.0 |

50-100 |

Современные образования

К современным образованиям относятся водороины, промоины и овраги (М.С. Кузнецов, 1996).

Водороины- размывы в почве глубиной 0,2-0,6 м, которые заравниваются при вспашке.

Промоины- размывы глубиной 0,5-3 м, шириной 0,5-8 м, которые невозможно выровнять с помощью обычных агротехнических приемов. Промоины часто захватывают не только толщу почвы, но и почвообразующую породу. Для засыпания промоин необходимо завозить грунт со стороны.

Овраг- отрицательный элемент рельефа, который в отличие от водороин и промоин, вырабатывает собственный (вогнутый или ступенчатый) профиль, отличающийся от профиля склона. Глубина оврагов может достигать 30 м, а ширина 50 м. Более 80% оврагов относится к коротким (до 500 м).