- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» мгри-рггру

- •Москва 2012

- •Глава 1. Проблемы и понятия, связанные с оценкой запасов месторождений подземных вод

- •1.1. Виды запасов и ресурсов подземных вод и их взаимоотношения

- •1.2. Общие принципы и способы оценки эксплуатационных запасов подземных вод

- •Глава 2. Методика оценки эксплуатационных запасов подземных вод

- •2.1. Понятие о методах оценки эксплуатационных запасов подземных вод

- •2.2. Основные ограничения, используемые при расчетах водозаборов

- •2.3.Схематизация и типизация гидрогеологических условий

- •2.4. Принципы схематизации и её критерии

- •2.5. Типовые расчетные схемы для оценки эксплуатационных запасов подземных вод

- •Глава 3. Обоснование схем водозаборных сооружений

- •3.1. Принципы размещения водозаборных скважин

- •3.2. Методы расчета взаимодействующих скважин

- •Глaba 4. Вопросы защиты подземных вод от загрязнений

- •4.1. Оценка качества подземной воды и прогноз его изменения

- •4.2. Определение границ поясов зон санитарной охраны (зсо)

- •4.2.1. Факторы, определяющие зсо

- •4.2.2. Определение границ поясов зсо подземного источника

- •Глава 5. Количественная оценка источников формирования эксплуатационных запасов п0дземных вод

- •Глава 6. Расчеты водозаборов в условиях месторождений подземных вод в речных долинах

- •6.1. Особенности эксплуатации месторождений

- •6.2. Месторождение подземных вод в долинах с постоянно действующим водотоком

- •6.3. Месторождения подземных вод в долинах с периодически действующим водотоком

- •6.4. Построение гидрографа эксплуатационных запасов подземных вод

- •6.5. Расчет параметров третьего пояса санитарной охраны (зоны ограничений)

- •Глава 7. Расчеты водозаборов в условиях месторождений подземных вод_ в артезианских бассейнах

- •7.1. Особенности эксплуатации месторождений

- •7.2. Месторождения, приуроченные к однопластовым изолированным гидрогеологическим структурам

- •7.3. Месторождения, приуроченные к многопластовым толщам, эксплуатирующиеся в условиях взаимосвязи между водоносными горизонтами

- •7.4. Месторождения в краевых частях артезианских бассейнов

- •Глава 8. Расчеты водозаборов подземных вод в условиях конусов выноса

- •8.I. Особенности эксплуатации месторождений

- •8.2. Схематизация гидрогеологических условий

- •8.3. Основные расчетные схемы

- •Глава 9. Расчеты водозаборов в условиях закрытых структур

- •9.1. Особенности эксплуатации месторождений

- •9.2.Схематизация гидрогеологических условий

- •9.3. Основные расчетные схемы

- •Приложения Варианты типовых задач

- •Задача №1

- •Варианты задачи 1.

- •Задача № 2

- •Варианты задачи 2.

- •Задача № 3

- •Варианты задачи 3.

- •Задача № 4

- •Варианты задачи 4.

- •Задача №5

- •Варианты задачи 5

- •Задача № 6

- •Варианты задачи 6

- •Задача №7

- •Задача № 8

- •Задача № 9

- •Варианты задачи 9

- •Задача № 10

- •Варианты задачи 10

- •Задача № 11

- •Варианты задачи 11

- •Задача №12

- •Варианты задачи 12

- •Литература

- •Глава 1. Проблемы и понятия, связанные с оценкой запасов

- •Глава 2. Методика оценки эксплуатационных запасов

- •Глава 3. Обоснование схем водозаборных сооружений 28

- •Глава 4. Вопросы защиты подземных вод от загрязнений 36

- •Глава 5. Количественная оценка источников формирования

- •Глава 7. Расчеты водозаборов в условиях месторождений

- •Глава 8. Расчеты водозаборов подземных вод в условиях

- •Глава 9. Расчеты водозаборов в условиях закрытых структур………. 78

Глава 6. Расчеты водозаборов в условиях месторождений подземных вод в речных долинах

6.1. Особенности эксплуатации месторождений

Подземные воды в аллювиальных отложениях современных и древних речных долин, выполненных рыхлообломочными породами, играют большую роль в водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий. К ним приурочены многочисленные водозаборные сооружения нередко весьма значительной производительности (порядка 50-100 тыс.м3/сут).

Речные долины, по характеру формирования в них подземного стока подразделяют на два типа: долины рек горных областей и долины рек равнинных областей. Подземные воды речных долин горных областей образуют подрусловые потоки с направлением движения вдоль речной долины. При этом отмечаются значительные уклоны поверхности грунтовых вод. В речных долинах равнинных рек, в силу незначительного их уклона и их дренирующей, но отношению к подземным водам, роли - поток подземных вод направлен поперек речной долины, от водоразделов к области дренирования. Водоносные горизонты, приуроченные к аллювиальным отложениям речных долин, характеризуются рядом гидрогеологических особенностей, позволяющих объединить этот тип подземных вод в определенную группу месторождений.

Речные долины сложены хорошо водопроницаемым мелко- и среднеобломочным (равнинные речные долины) и крупнообломочным (межгорные впадины) материалом, обычно небольшой мощности (10-30 м). Однако мощность отложений крупных речных долин (таких как Волга, Кама и др.) может быть значительной – до 40-50 м.

Подземные воды аллювиальных отложений речных долин по условиям залегания относятся к грунтовым, безнапорным. Лишь на некоторых участках, где водоносные породы прикрыты относительно водоупорными, наблюдаются небольшой избыточный напор (до нескольких метров). По условиям взаимосвязи подземных и поверхностных вод месторождения в речных долинах можно подразделить на два типа:

1) река обладает постоянным водотоком и гидравлическая связь поверхностных и подземных вод сохраняется в течение всего расчетного периода эксплуатации (в условиях наличия или отсутствия заиленных русловых отложений);

2) водоток, протекающий в речной долине, носит временный характер. Его наличие приурочено ко времени обильного снеготаяния или выпадения осадков. В этот же период возможна гидравлическая взаимосвязь поверхностных и подземных вод и полное (или частичное) восполнение запасов подземных вод в пределах месторождения.

Ниже рассмотрим особенности расчетов водозаборов подземных вод для выделенных двух типов месторождений.

6.2. Месторождение подземных вод в долинах с постоянно действующим водотоком

Эксплуатационные запасы подземных вод в месторождениях этого типа формируются в основном за счет привлечения вод, фильтрующихся из поверхностных водотоков, с которыми гидравлически связаны водоносные аллювиальные отложения. Водозаборы инфильтрационного типа, как правило, располагаются вдоль уреза реки. Наиболее распространенным типом водозабора является линейный ряд скважин. Расстояние от водозабора до реки – L1, выбирается с учетом требований создания зон санитарной охраны II-го пояса и должно обеспечивать отмирание болезнетворных бактерий, продолжительность жизни которых в анаэробной среде достигает 400 суток. Для зернистых коллекторов оно обычно принимается равным 50-200 м, для трещиноватых пород 200-500 м. Последнее обусловлено худшими условиями очищения поверхностных вод в трещиноватых породах. Расстояние от реки до водозабора может быть оценено на основе балансового уравнения:

![]() =2

=2![]() ,

,

из

которого

![]() следует,

что

следует,

что

![]() ,

,

где Q

– расход водозабора, м/сут;

![]() – полурасстояние между соседними

скважинами водозабора, м; n

–

число скважин; m

–

мощность водоносного горизонта, м;

– водоотдача водоносных пород; t

– продолжительность жизни бактерий в

анаэробных средах, cут.

– полурасстояние между соседними

скважинами водозабора, м; n

–

число скважин; m

–

мощность водоносного горизонта, м;

– водоотдача водоносных пород; t

– продолжительность жизни бактерий в

анаэробных средах, cут.

Расстояние между cкважинами 2σ принимается обычно в диапазоне от 50 до 200 м (cм. табл. 1). В начальный период эксплуатации водозабора вблизи него формируется депрессионная воронка, которая очень быстро достигает уреза реки. С этого момента начинается привлечение речных вод в зону влияния водозабора. Это время определяется из равенства радиуса влияния откачки расстоянию до реки:

![]()

Начиная

со времени

![]() ,

водоотбор обеспечивается за

счет

притока вод фильтрующихся из реки. С

этого момента времени эксплуатация

подземных вод происходит в условиях

стационарного режима фильтрации.

,

водоотбор обеспечивается за

счет

притока вод фильтрующихся из реки. С

этого момента времени эксплуатация

подземных вод происходит в условиях

стационарного режима фильтрации.

В зависимости от геометрических размеров речных долин, фильтрационных свойств аллювиальных и коренных отложений возможны следующие гидрогеологические ситуации в соответствующие им расчетные схемы [1].

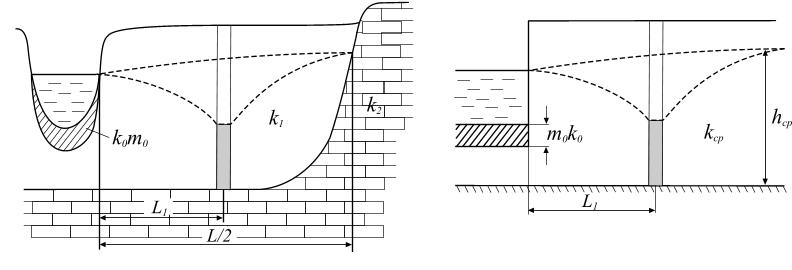

1. Водопроницаемость коренных отложений близка по значению к водопроницаемости аллювия (k1/k2<10, где k1 – коэффициент фильтрации аллювиальных отложений, а k2 – коэффициент фильтрации коренных отложений). Такая ситуация позволяет рассматривать речную долину, как полуограниченный (только со стороны реки) пласт (рис. 6 а, б). При этом на урезе реки условия устанавливаются в зависимости от ее уровенного режима. В большинстве случаев необходимо учитывать «несовершенство» речных русел, т.е. неполную их врезку в водоносный горизонт и заиленность русловых отложений.

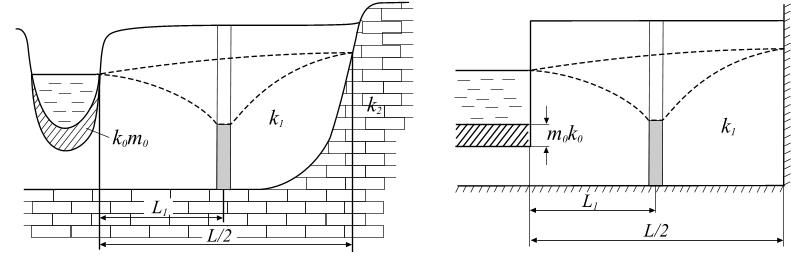

2. Водопроницаемость коренных отложений значительно меньше водопроницаемости аллювиальных (k1/k2 > 10), т.е. водоприток c их сторон практически отсутствует (рис. 7 а, б). Если расстояние от водозабора до реки меньше или равно расстоянию от водозабора до контакта аллювия с коренным породами L/2L1>1, то при оценке запасов влиянием второй непроницаемой границы можно пренебречь и рассматривать пласт, как полуограниченный (см. выше рассмотренный случай, рис.6) [1].

а) б)

Рис.6. Гидрогеологический разрез (а) и расчетная схема (б) к расчету водозабора в условиях широких речных долин (L/2L1>1)

а) б)

Рис.7. Гидрогеологический разрез (а) и расчетная схема (б) к расчету водозабора в условиях узких речных долин (L/2L1<1)

Поскольку

удаление водозабора от контура питания

на значительное расстояние L1

нецелесообразно,

то полуограниченный пласт с контуром

постоянного напора S=

const

на

границе - типичная расчетная схема для

данной разновидности месторождений

подземных вод. Расчетная схема пласт-полоса

с разнородными условиями на контурах

S=f(t)

или

S=const

и

q=0

или

q=const

может

рассматриваться только для узких речных

долин

L/2L![]() <1

(см.

рис. 7а, б).

<1

(см.

рис. 7а, б).

Для работы водозаборов, у реки характерна быстрая стабилизация уровней подземных вод, что позволяет вести расчеты эксплуатационных запасов гидродинамическим методом по формулам уcтановившейся фильтрации.

Понижение

уровня подземных вод в одиночной скважине

при длительных откачках (при![]() <

0.05÷0.1) определяется, как

<

0.05÷0.1) определяется, как

![]() ,

(18)

,

(18)

где

r0

– радиус скважин;

![]() – расстояние от скважины до ее зеркального

отображения; ξ – параметр несовершенства

скважин.

– расстояние от скважины до ее зеркального

отображения; ξ – параметр несовершенства

скважин.

В случае безнапорных вод, при понижении уровня, превышающем 25% мощности пласта, формула (18) перепишется в виде:

,

(18а)

,

(18а)

где H – начальная мощность горизонта грунтовых вод.

Для ряда скважин ограниченной длины, работающих рядом с контуром питания понижение уровня в его центре может быть определено по формуле Форхгеймера [1, 4]:

![]() ,

,

где Qi – расход i-й скважины при условии равенства расходов во всех скважинах); r1, r2, … rn – расстояние от центральной скважины до 1, 2, ... i-й скважины водозабора; ρ1, ρ2, … ρn – расстояние от центральной скважины до зеркальных отображений других скважин водозабора; – параметр несовершенства центральной скважины.

При одинаковом водоотборе и равных расстояниях между скважинами может быть использован метод обобщенных систем [4].

Для определения понижения уровня подземных вод в центральной части ряда протяженностью вдвое превышающей расстояние скважин до реки (·n>L1), целесообразно пользоваться формулой Маскета-Лейбензона [4]:

![]() (19)

(19)

где Q0 – расход центральной скважины; L1 – расстояние от реки до водозабора; – половина расстояния между скважинами; – параметр несовершенства скважины.

При значительных расстояниях водозабора от реки (L1 > ·n) понижение уровня в центральной скважине определяется по формуле для водозаборного ряда ограниченной протяженности:

![]() (20)

(20)

Гарантированность восполнения запасов подземных вод за счет поверхностных, оценивается пропускной способностью заиленного (кольматированного) русла реки по формуле [11]:

![]() ,

(21)

,

(21)

где h0 – высота слоя воды в реке; m0 – мощность подземного слоя в русле реки; k0 – коэффициент фильтрации заиленного слоя; b – ширина реки; 2n – длина водозаборного ряда (n – число скважин).

Расход водозабора Qвод должен быть меньше Qр, иначе подпертый режим фильтрации может быть нарушен и произойдет отрыв уровня подземных вод от дна реки. В целях предотвращения этого явления следует увеличить расстояние между скважинами 2 или количество скважин n. При определении расчетного понижения в скважинах, расположенных вблизи заиленного русла реки, необходимо учитывать несовершенство гидравлической взаимосвязи подземных вод с поверхностными путем увеличения в расчетной схеме расстояния скважин от реки L1 на величину Lн. Тогда новое расстояние Lp записывается, как Lp=L1+Lн, где параметр несовершенства реки Lн определяется по следующей зависимости [1, 11, 18, 19]:

![]()

где k и m – коэффициенты фильтрации и мощность основного водоносного горизонта (остальные обозначения см. выше).

Значение

Lн

в зависимости от

![]() можно определить по графику (рис.8).

Наиболее надежна величина Lн

может быть получена путем решения

обратных задач по результатам кустовых

откачек. При этом L1+Lн

принимается как один из неизвестных

параметров составляющих ρ

в формулах 18 и 18а.

можно определить по графику (рис.8).

Наиболее надежна величина Lн

может быть получена путем решения

обратных задач по результатам кустовых

откачек. При этом L1+Lн

принимается как один из неизвестных

параметров составляющих ρ

в формулах 18 и 18а.