- •Проектирование балочных железобетонных автодорожных и городских мостов и путепроводов

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Общие сведения о мостах и путепроводах

- •1.1. Основные понятия

- •1.2. Основные требования, предъявляемые к мостам и путепроводам

- •1.3. Габариты

- •1.4. Нагрузки и воздействия

- •2. Основные принципы расчета железобетонных элементов

- •2.1. Бетон

- •2.2. Арматура

- •2.3. Подбор продольной арматуры изгибаемых элементов

- •2.4. Подбор продольной арматуры сжатых элементов

- •2.5. Подбор поперечной арматуры изгибаемых элементов

- •2.6. Подбор поперечной арматуры сжатых элементов

- •2.7. Расчет по второй группе предельных состояний

- •Контрольные вопросы

- •3. Проезжая часть и тротуары

- •3.1 Конструкция проезжей части

- •3.2. Водоотвод

- •3.3. Деформационные швы. Сопряжения с насыпью

- •Контрольные вопросы

- •4. Проектирование балочных пролетных строений

- •4.1. Расчет и конструирование плиты проезжей части

- •4.2. Расчет и конструирование главных балок разрезных пролетных строений

- •4.2.1. Определение расчетных усилий в сечениях балки

- •4.2.2. Конструирование главных балок

- •5. Опоры и опорные части

- •5.1. Типы опор

- •5.2. Промежуточные опоры

- •5.3. Береговые опоры

- •5.4. Опорные части

- •6. Пример расчета пролетного строения без напрягаемой арматуры

- •6.1. Определение основных параметров пролетного строения

- •6.2. Расчет плиты проезжей части

- •6.3. Расчет продольного ребра балки

- •6.4. Расчет балки по трещиностойкости

- •6.5. Расчет балки по деформациям

- •7. Пример расчета балок пролетного строения с предварительно напрягаемой арматурой

- •7.1. Определение основных параметров пролетного строения

- •7.2. Расчет плиты проезжей части

- •7.3. Расчет продольного ребра балки

- •7.3.1. Подбор продольной арматуры

- •7.3.2. Подбор поперечной арматуры

- •7.4. Расчет балки по трещиностойкости

- •7.5. Расчет балки по деформациям

- •8. Пример расчета промежуточной опоры

- •8.1. Расчет монолитной насадки

- •8.2. Расчет стойки опоры

- •I сочетание:

- •II сочетание:

- •Заключение

- •Потери предварительного напряжения арматуры

- •Определение жесткостей сечений элементов в стадии эксплуатации

- •Библиографический список

- •440028. Г. Пенза, ул. Г. Титова, 28.

5. Опоры и опорные части

5.1. Типы опор

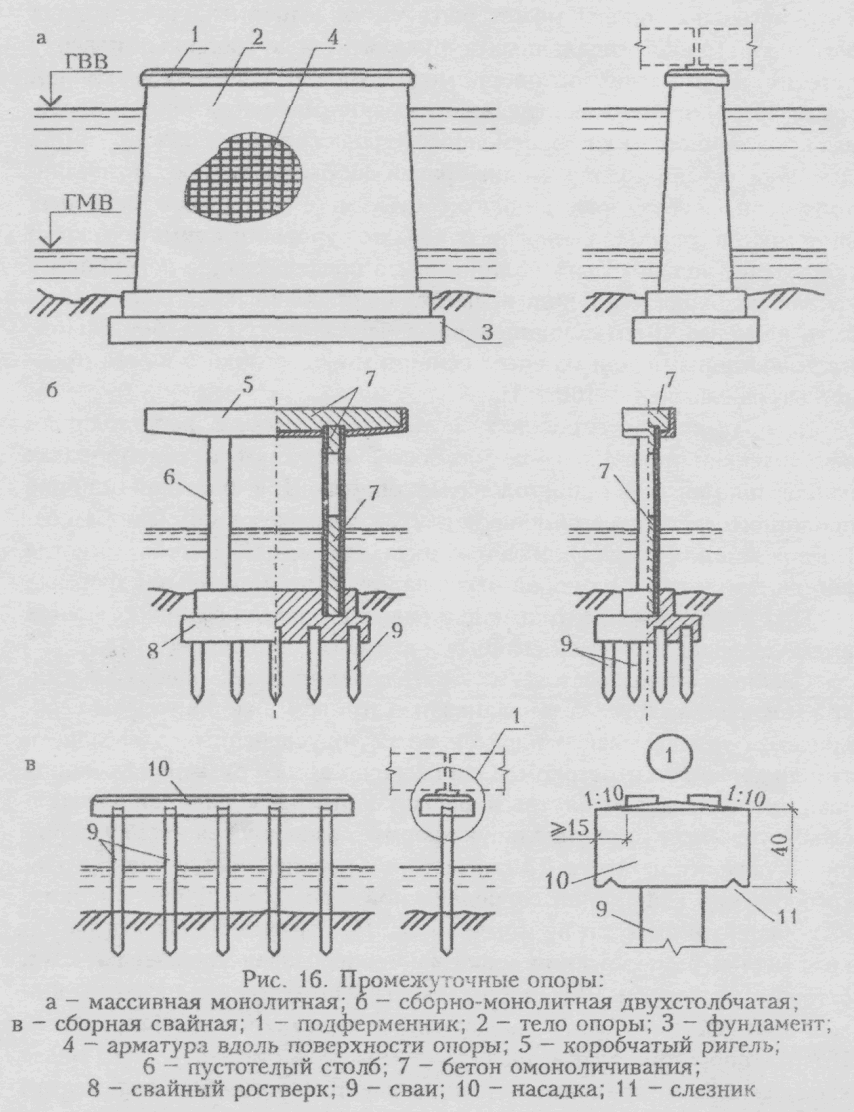

Основное назначение опор состоит в восприятии нагрузок от пролетных строений и передаче их основанию. В зависимости от места расположения опор в мостах их подразделяют на опоры промежуточные (рис. 16) и опоры береговые (рис. 17).

Опоры бывают массивными (бетонные, бутобетонные) или облегченными из железобетона в виде плоских и пространственных конструкций и в виде свай, стоек, труб и т.д., объединенных насадками или ригелями. Массивные опоры хорошо сопротивляются действию горизонтальных динамических нагрузок, создаваемых движением по реке льда, ударами судов при случайном их навале и т.д. Поэтому их обычно применяют при пролетах 50-60 м и большой высоте опор или на реках с интенсивным ледоходом при толщине льда более 1 м. Для путепроводов целесообразно применять облегченные железобетонные опоры, поскольку они более экономичны и в меньшей степени ухудшают обзор дороги, что особенно важно для промежуточных опор при пересечении дорог на поворотах. Различают железобетонные опоры жесткие и гибкие. Жесткие опоры рассчитывают на усилия, не зависящие от деформаций; в гибких опорах усилия вычисляют с учетом деформаций. Типичным примером гибкой опоры является свайная опора.

Железобетонные опоры изготавливаются из бетона класса не ниже В22,5. Защитный слой бетона для рабочей арматуры принимается: для сборных опор - не менее 4 см, для монолитных опор - не менее 7 см в ледорезной части опоры и не менее 5 см - на остальных участках опоры. Наименьший диаметр продольной рабочей арматуры - 12 мм. В железобетонных опорах процент армирования, определенный с учетом всей продольной рабочей арматуры и всей площади сечения элемента, должен составлять при не менее 0,1, при ( - полная расчетная длина элемента; i - радиус инерции сечения элемента).

5.2. Промежуточные опоры

Основными элементами промежуточной опоры являются фундамент, тело опоры и подферменник (рис. 16,а). Однако не всегда можно четко разграничить составные части опоры. Так, например, в свайных опорах (рис. 16,в) сваи являются одновременно телом опоры

и ее фундаментом, а ее ригель принадлежит телу опоры и в то же время является ее подферменником.

Ширина массивных опор может быть равна или меньше ширины пролетного строения. Если ширина тела опоры меньше ширины пролетного

строения, в верхней части опоры предусматривают двухконсольные ригели, на которых располагается пролетное строение. Тело массивной опоры может быть также выполнено в виде двух бетонных столбов, заделанных в фундамент и соединенных поверху ригелем. Тело массивной опоры может уширяться книзу с уклоном грани 30:1 или иметь вертикальные грани. Элементы опор в пределах постоянного или переменного уровня воды должны иметь сплошное сечение. Сопряжение граней опоры выполняют по цилиндрической поверхности радиусом 0,75 м. Поверхности бетонных опор мостов, расположенных в районах с суровыми климатическими условиями, должны быть облицованы в пределах зоны переменного уровня ледохода. Толщина и высота облицовочных блоков должна быть не менее 40 см. Облицовочные блоки могут быть бетонными, железобетонными или из естественного морозостойкого камня прочностью на сжатие 60-100 МПа.

В городских путепроводах, а также на реках с непостоянным направлением течения воды, в косых мостах и в путепроводах нашли применение одностолбчатые опоры. При большой ширине пролетного строения применяют двухстолбчатые опоры (рис. 16,б). Поверх столба устанавливается двухконсольный ригель. Иногда ригель соединяется с опорой через капитель прямоугольной формы.

Наибольшее распространение в балочных железобетонных мостах и путепроводах получили свайные и стоечные опоры (рис. 16,в).

Свайные опоры состоят из свай, объединенных поверху насадкой. Обычно насадку устанавливают в готовом виде на головы свай, при этом головы свай заводят в полости, устроенные в насадке и заполняемые затем бетоном. Обнаженную арматуру верхнего конца сваи слегка загибают внутрь и заводят в отверстие сборной насадки. Отверстие имеет пирамидальную форму, сужающуюся кверху, с шириной поверху не менее 20 см. Насадку изготавливают прямоугольного сечения с шириной, определяемой размерами и числом опорных частей, и высотой не менее 40 см. На верхней плоскости насадки в местах расположения деформационных швов укладывают слой бетона с уклоном 1:10 для стока воды. На нижней плоскости должен быть слезник, предотвращающий смачивание этой поверхности. Высота опор при одном ряде свай может достигать 4-5 м. Более высокие опоры приходится делать двухрядными, так как в этом случае приходится сваи наращивать и объединять в уровне земли нижней насадкой. Реже насадку бетонируют на месте. В этом случае бетон верха свай разбивают, обнажая арматуру, и

разводят ее несколько наружу, охватывая хомутами. Эта часть сваи омоноличивается бетоном насадки.

Стоечные опоры отличаются лишь тем, что вместо свай устанавливают стойки, опирающиеся на монолитный или сборный фундамент. Стойки имеют квадратное, Прямоугольное, круглое или многоугольное сечение с наименьшим размером не менее 25 см. Стойку опоры заводят в насадку на величину не менее 10 см и устраивают выпуски арматуры длиной не менее 30d, где d - диаметр продольных стержней стойки.

Насадка представляет собой изгибаемый элемент и рассчитывается на действие постоянных и временных нагрузок. Армируют насадки горизонтальными сетками, соединенными вертикальными и стержнями или хомутами. Двухконсольные ригели армируют плоскими сварными каркасами, объединенными хомутами в пространственный каркас.

Тело опоры рассчитывают и армируют как внецентренно сжатый элемент. Изгибающий момент в опоре возникает при действии горизонтальных нагрузок, направленных вдоль оси моста: продольной нагрузки от торможения или силы тяги, передаваемой неподвижными опорными частями, или силы трения в подвижных опорных частях, ветровой нагрузки при действии ветра вдоль оси моста, нагрузки от навала судов.

Одностолбчатые опоры необходимо рассчитывать на внецентренное сжатие в плоскости оси моста и в плоскости, нормальной оси моста. В последнем случае изгибающий момент возникает от загружения вертикальной нагрузкой полос движения с одной стороны пролетного строения, а также от горизонтальных поперечных ударов подвижного состава, от центробежной силы (если мост или путепровод располагается на кривой), от ветровой нагрузки, от ледовой нагрузки.