- •16.5 Производительность труда и оценка влияния структурных факторов на её динамику.

- •Тема 17. Статистические методы исследования уровня жизни населения

- •17.1 Определение категорий качества и уровня жизни. Состав показателей, характеризующих качество жизни

- •17.2 Методы изучения условий жизни населения. Методология исчисления индексов развития человеческого потенциала

окончание пункта 16.4

Наиболее полная информация о фондах рабочего времени может быть получена из балансов рабочего времени.

В балансе рабочего времени в человеко-днях отражаются ресурсы рабочего времени (календарный фонд времени) и использование рабочего времени (фактически отработанное время; время, не использованное по уважительным причинам; потери рабочего времени).

Баланс рабочего времени в человеко-часах строится на основе максимально возможного фонда времени и состоит из двух частей:

располагаемый фонд времени (ресурсная часть) – определяется умножением максимально возможного фонда времени в человеко-днях на среднюю установленную продолжительность рабочего дня;

использование ресурсов рабочего времени - производственно использованное время; время, не использованное на производство по уважительным причинам; потери рабочего времени.

Схемы балансов рабочего времени в человеко-днях и человеко-часах представлены в таблицах 16.2 и 16.3 соответственно.

По данным использования рабочего времени в человеко-часах и человеко-днях рассчитывают рассчитываются различные показатели использования рабочего времени:

средняя продолжительность рабочего периода - отношение отработанных за период человеко-дней к среднесписочной численности за период (характеризует среднее фактическое число дней работы на одного списочного рабочего);

2) средняя фактическая продолжительность рабочего дня:

- средняя фактическая полная продолжительность рабочего дня – отношение фактического числа отработанных человеко-часов к фактическому числу отработанных человеко-дней (применяется при оценке влияния использования рабочего времени на производительность труда и результаты деятельности);

- средняя фактическая урочная продолжительность рабочего дня – отношение числа человеко-часов, отработанных в урочное время, к числу фактически отработанных человеко-дней (рассчитывается при изучении использования рабочего времени);

3) среднее число часов работы на одного рабочего – интегральный показатель; определяется как: А) отношение отработанных рабочими человеко-часов к среднесписочной численности рабочих, или как: Б) произведение средней продолжительности рабочего дня на среднее число дней работы одного рабочего.

Приведённые выше показатели продолжительности рабочего дня и рабочего периода применяются для определения коэффициентов использования рабочего времени:

коэффициент использования продолжительности рабочего дня – отношение средней фактической продолжительности рабочего дня к средней установленной продолжительности рабочего дня;

коэффициент использования продолжительности рабочего периода – отношение среднего фактического числа дней, отработанных одним работником за период, к числу дней, которое должен отработать один работник за период в соответствии с режимом работы;

интегральный показатель использования рабочего времени – произведение коэффициента использования продолжительности рабочего дня и коэффициента использования продолжительности рабочего периода.

Таблица 16.2 – Схема баланса рабочего времени в человеко-днях

Ресурсы рабочего времени |

Использование рабочего времени |

Календарный фонд времени |

1. Фактически отработанное время 2. Время, не использованное по уважительным причинам:

3. Потери рабочего времени:

|

Таблица 16.3 – Схема баланса рабочего времени в человеко-часах

Ресурсы рабочего времени |

Использование ресурсов рабочего времени, чел.-ч. |

Всего |

В среднем на одного списочного рабочего |

Располагаемый фонд времени, чел. -час. |

1. Производственно использованное время 2. Время, не использование на производство по уважительным причинам 3.Потери рабочего времени.

|

|

|

Всего располагаемый фонд Кроме того, отработано в сверхурочное время. |

|

|

|

16.5 Производительность труда и оценка влияния структурных факторов на её динамику.

Характеристика условий труда и производственного травматизма работников

Производительность труда характеризует количество продукции (работ, услуг), произведённой за единицу рабочего времени. Перед статистикой производительности труда стоят следующие задачи:

1) совершенствования методики расчета производительности труда;

2) выявления факторов роста производительности труда;

3) определения влияния производительности труда на изменение объема продукции.

Производительность труда может измеряться прямым показателем – выработкой (W) продукции в единицу затраченного времени либо обратным показателем – трудоёмкостью (t), характеризующей величину затрат рабочего времени на единицу продукции.

Средняя часовая выработка рабочих представляет собой отношение объёма произведённой продукции к количеству отработанных человеко-часов. Она показывает среднюю выработку рабочего за один час фактической работы (исключая время внутрисменных простоев и перерывов, но с учетом сверхурочной работы).

Средняя дневная выработка рабочих – отношение объёма произведённой продукции к количеству отработанных человеко-дней. Она характеризует степень производственного использования рабочего дня.

Средняя месячная выработка – отношение объёма произведённой продукции к среднесписочному числу рабочих (промышленно-производственного персонала). В этом случае в знаменателе отражаются не затраты, а резервы труда. Средняя квартальная выработка рассчитывается аналогично среднемесячной.

В настоящее время среднесписочная выработка характеризуется через соотношение товарной продукции (объема продукции, работ, услуг) и среднесписочной численности промышленно-производственного персонала.

Между вышеперечисленными средними показателями существует взаимосвязь (16.2):

![]() (16.2)

(16.2)

где W1ППП – выработка на одного работника;

Wч – среднечасовая выработка;

Пр.д – продолжительность рабочего дня;

Пр.п – продолжительность рабочего периода;

dрабочих в ППП – доля рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала.

Средняя выработка за период:

- рабочих (Wрабочих) – отношение объёма произведённой продукции к среднесписочной численности рабочих;

- работников (Wработников) - отношение объёма произведённой продукции к среднесписочной численности работников.

Показатели выработки работников и рабочих связаны соотношением (16.3):

Wработников

= Wрабочих

![]() d,

(16.3)

d,

(16.3)

где d – доля рабочих в общей численности персонала.

Система статистических показателей производительности труда определяется единицей измерения объема произведенной продукции. Эти единицы могут быть натуральными, условно-натуральными, трудовыми и стоимостными. Соответственно применяют натуральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения уровня и динамики производительности труда.

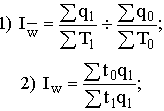

Динамика производительности труда в зависимости от метода измерения ее уровня анализируется при помощи статистических индексов: натуральных (16.4), трудовых (16.5, 16.6) и стоимостных (16.7):

(16.4),

(16.5)

(16.4),

(16.5)

(16.6),

(16.7- индекс

акад. С.Г. Струмилина)

(16.6),

(16.7- индекс

акад. С.Г. Струмилина)

где - q – объём произведённой продукции;

р - цена единицы продукции;

Т – затраты рабочего времени.

Для анализа изменения средней выработки под влиянием ряда факторов используется система индексов средних величин или система агрегатных индексов, в которых:

1) в качестве индексируемой величины выступает уровень производительности труда отдельных единиц совокупности;

2) в качестве весов – количество (в абсолютном выражении) таких единиц с разным уровнем производительности труда или их удельный вес в общей численности.

Производительность труда в отраслях промышленности (Wi) характеризуется средней годовой выработкой продукции одного работающего.

Средней

уровень производительности труда в

промышленности

(![]() )

характеризуется

формулой (16.8):

)

характеризуется

формулой (16.8):

=

=

=

![]()

![]() ,

(16.8)

,

(16.8)

где N![]() -

средняя списочная численность

промышленно-производственного персонала

(ППП) в i

– ой отрасли;

-

средняя списочная численность

промышленно-производственного персонала

(ППП) в i

– ой отрасли;

d - доля ППП i – ой отрасли в общей численности ППП промышленности.

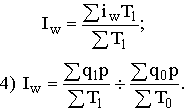

Динамика средней производительности труда в промышленности определяется с использованием индекса переменного состава (I п.с.) и отражает изменение производительности труда в каждой отрасли и изменение доли каждой отрасли в общей численности ППС (16.9):

![]() I

п.с.

=

I

п.с.

=

.

(16.9)

.

(16.9)

Влияние изменения производительности труда в каждой отрасли на изменение среднего её уровня в промышленности характеризуется индексом производительности труда фиксированного состава (I ф.с.) (16.10):

I

ф.с.

=

.

(16.10)

.

(16.10)

Индекс влияния структурных сдвигов (I стр.сдв.) на изменение среднего уровня производительности труда в промышленности определяется по формуле (16.11):

I

стр.сдв.

=

.

(16.11)

.

(16.11)

Влияние производительности труда как интенсивного фактора и затрат рабочего времени как экстенсивного фактора на изменение объема продукции наглядно отображают диаграммы (знаки Варзара). В упрощенном виде анализ производится по следующей методике:

1) Общее

изменение объема продукции

![]()

2) Изменение

объема продукции под влиянием изменения

производительности труда

![]()

3) Изменение

объема продукции под влиянием изменения

численности работников или отработанного

ими времени

![]()

4) В итоге

![]()

Ещё

одно направление анализа влияния

структурных факторов на эффективность

промышленного производства – оценка

влияния структуры промышленного

производства по формам собственности.

В частности, влияние

структурного фактора по формам

собственности

на динамику производительности труда

(I

ПТ![]() )

может быть оценено индексом

влияния структурных сдвигов (16.12):

)

может быть оценено индексом

влияния структурных сдвигов (16.12):

I

ПТ

=

,

(16.12)

,

(16.12)

где ПТ![]() -

уровень производительности труда на

предприятиях j

–ой формы собственности в базисном

периоде;

-

уровень производительности труда на

предприятиях j

–ой формы собственности в базисном

периоде;

d![]() и d

- удельный вес в общей численности

работников отрасли предприятий j

–ой формы собственности соответственно

в отчётном и базисном периодах.

и d

- удельный вес в общей численности

работников отрасли предприятий j

–ой формы собственности соответственно

в отчётном и базисном периодах.

Особое место в статистике рынка труда занимает изучение условий труда, травматизма на производстве и профессиональных заболеваний.

Статистикой оцениваются условия труда в группировке по следующим направлениям: отрасль промышленности; условия труда; пол; вид компенсаций и льгот за работу в неблагоприятных условиях; регион.

При анализе работы во вредных и опасных условиях труда выделяются: условия, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам; тяжёлый физический труд; работа на оборудовании, не отвечающим требованиям безопасности.

Государственные статистические службы России проводят ежегодные обследования предприятий по вопросам условий труда и производственного травматизма. Статистическое наблюдение за травматизмом на производстве проводится цензовым методом: крупные и средние предприятия отрасли обследуются на основе сплошных наблюдений, субъекты малого предпринимательства – на основе выборочных.

В качестве обобщающего показателя по вопросам условий труда определяется численность занятых в неблагоприятных и вредных условиях труда на 1 000 работающих.

При изучении производственного травматизма рассчитываются следующие обобщающие показатели:

коэффициент частоты производственного травматизма – отношение общего числа пострадавших к средней списочной численности работников;

коэффициент тяжести производственного травматизма (среднее число дней нетрудоспособности в расчёте на одного пострадавшего) – отношение общего числа человеко-дней нетрудоспособности, наступившей в связи с несчастным случаем, к численности пострадавших от травматизма лиц.

Кроме того, производится распределение работников по полу и характеру профессиональных заболеваний.