- •Б.А. Бугаенко, а.Ф. Галь плавучие сооружения океанотехники

- •Содержание

- •Раздел III. Подводные аппараты 130

- •Глава 4. Обитаемые подводные аппараты 133

- •Глава 5. Необитаемые подводные аппараты 246

- •Введение

- •Раздел I. Плавучие сооружения для морского бурения

- •Глава 1. Плавучие буровые установки

- •1.1. Плавучие погружные буровые установки (пбу)

- •1.2. Самоподъемные плавучие буровые установки (спбу)

- •1.3. Полупогружные буровые установки (ппбу)

- •1.4. Буровые суда

- •Глава 2. Гравитационные платформы и глубоководные эксплуатационные системы

- •2.1. Гравитационные платформы

- •2.2. Глубоководные плавучие эксплуатационные системы

- •Раздел II. Суда океанотехники Глава 3. Специальные суда океанотехники

- •3.1. Суда обслуживания морских платформ

- •3.2. Суда-трубоукладчики

- •3.3. Суда-транспортировщики крупногабаритных объектов и краново-монтажные суда

- •3.3.1. Транспортировщики ппбу и других объектов океанотехники

- •3.3.2. Суда для монтажа морских буровых установок

- •3.3.3. Отечественные плавкраны

- •3.4. Уникальные океанотехнические операции

- •3.4.1. Проект "Jennifer"

- •3.4.2. Подъем апл "Курск"

- •3.5. Научно-исследовательские суда

- •3.5.1. Классификация и общая характеристика научно-исследовательских судов

- •3.5.2. Отечественные научно-исследовательские суда

- •Раздел III. Подводные аппараты

- •Глава 4. Обитаемые подводные аппараты

- •4.1. Батисферы, гидростаты, подводные планеры

- •4.2. Водолазные колоколы

- •4.2.1. Водолазное дело

- •4.2.2. Водолазные колоколы и транспортировочные водолазные камеры

- •4.3. Батискафы

- •4.3.1. Изменение принципа погружения

- •4.3.2. Создание батискафов Огюста Пикара

- •4.3.3. Батискафы "Архимед" и "Поиск-6"

- •4.4. Мезоскафы

- •4.5. Подводные аппараты, созданные с участием ж.-и. Кусто

- •4.5.1. Подводные аппараты "Дениз" и "Сиана"

- •4.5.2 Семейство подводных аппаратов "Дипстар"

- •4.6. Подводный аппарат "Алвин"

- •4.7. Многоместный глубоководный аппарат "Алюминаут"

- •4.8. Подводные обитаемые аппараты малых глубин

- •4.9. Обитаемые подводные аппараты Канады и Японии

- •4.9.1. Канадские аппараты

- •4.9.2. Японские аппараты

- •4.10. Отечественные обитаемые подводные аппараты

- •4.11. Подводные аппараты-спасатели экипажей аварийных подводных лодок

- •Глава 5. Необитаемые подводные аппараты

- •5.1. Назначение и классификация необитаемых подводных аппаратов

- •5.2. Характеристика современных необитаемых привязных подводных аппаратов

- •5.3. Характеристика современных автономных необитаемых подводных аппаратов (анпа)

- •5.4. Российские необитаемые автономные подводные аппараты

- •5.5. Необитаемые подводные аппараты нук им. Адмирала Макарова

- •Заключение

- •Список литературы

- •Список источников, использованных для иллюстраций

1.2. Самоподъемные плавучие буровые установки (спбу)

Такие установки появились в 50-х годах XX столетия как конструкции, обеспечивающие дальнейшее продвижение в более глубокие районы прибрежных нефтепромыслов. Они рассчитаны на бурение поисково-разведочных скважин (реже эксплуатационных) на глубинах до 120 м. Их конструкции представляют собой водоизмещающий корпус с несколькими колоннами, которые могут опускаться вниз до грунта морского дна. Дальнейшее выдвижение колонн приводит к подъему корпуса (10–15 и более тыс. т) над уровнем воды. При этом между водой и днищем корпуса образуется зазор (так называемый клиренс) больше амплитуд расчетного волнения (максимально возможного за 30–50 лет шторма в данном районе). Это позволяет исключить воздействия волновых нагрузок на корпус установки.

Наиболее частыми являются конструкции СПБУ с тремя и четырьмя опорными колоннами, но существуют и буровые этого типа с большим числом колонн. Очевидно, что колонн меньше трех в таких конструкциях быть не может. Длина колонн на 30 % и более обычно превосходит глубину стоянки, что объясняется как необходимостью создания клиренса, так и запаса на возможное неравномерное погружение разных колонн в грунт. Буровая вышка располагается на передвижном портале. Оборудование позволяет вести бурение на большие до 6,5 тыс. м глубины в грунте.

Обычно колонны на нижнем конце имеют лишь опорные башмаки. Для случаев установки на слабые грунты разрабатываются СПБУ, у которых колонны внизу крепятся к опорной конструкции большой площади.

Вероятно, первой СПБУ может считаться построенная в 50-х годах XX столетия известной американской компанией "Offshore Company's" № 51 (см. рис. 1.5).

Рис. 1.5. Мобильная самоподъемная плавучая буровая установка № 51 (США)

Десять цилиндрических колонн обеспечивают установку этой мобильной СПБУ на глубине моря до 40 м.

Сложные внешние условия, воздействующие на СПБУ такого типа, могут вызвать и вызывали их аварии. Так, установленная в Британском секторе Северного моря аналогичная установка "Sea Gem" (рис. 1.6) компании "British Petroleum" в 1965 году потерпела катастрофу, в которой погибло 13 человек3.

Рис. 1.6. СПБУ "Sea Gem" (Великобритания, 1965 г.)

Если первоначально СПБУ строились с большим количеством колонн, впоследствии в основном стали строить трех- и четырехколонные установки. При этом основной конструкцией колонн стала ферменная, обычно с тремя или четырьмя гранями. Колонны с поперечным сечением в виде равностороннего треугольника менее металлоемки, чем квадратного сечения, но требуют установки по всем трем граням силовых реек для подъема, в четырехгранных можно ограничится только двумя с установкой их по диагонали. Это упрощает конструкцию силового привода выдвижения колонн, который сам по себе является сложным и весьма ответственным механизмом. Находят применение и круглые колонны как технологически более простые.

Ни рис. 1.7 (а, б) показана СПБУ с тремя колоннами в период монтажа на судостроительном заводе.

а) б)

Рис. 1.7. Достроечные набережные судостроительного завода компании "Keppel Offshore & Marine Limited" (Сингапур, 2008 г.): а) трехопорная СПБУ в завершающей стадии строительства; б) достройка плавучих причалов-танкеров (FSPO) и ПБУ различных типов

Показанная на рис. 1.8 трехопорная СПБУ является пятой в серии установок, поставленных для бурения в секторе США Мексиканского залива и имеет следующие характеристики: длина 74 м, ширина 62 м, длина опор 145 м, глубина воды 106 м, глубина бурения 9144 м. Строительство СПБУ ведется многими судостроительными компаниями США, Норвегии, Голландии, Японии, Южной Кореи, Китая.

Рис. 1.8. СПБУ (Бразилия, 1971 г.)

Чрезвычайно ответственными элементами самоподъемных буровых установок являются механизмы выдвижения колонн, с помощью которых осуществляется опирание установки на грунт и подъем (спуск) ее корпуса относительно водной поверхности. Существуют разные схемы этих механизмов, основными из которых являются шестеренчатый и гидроцилиндровый подъемники [1].

Механические шестеренчатые подъемники обеспечивают непрерывное зацепление с зубчатой рейкой ведущих шестерен, что является существенным преимуществом в части обеспечения безопасности ответственной операции – перемещения колонны под нагрузкой. Конструкция такого подъемника для одной зубчатой рейки представлена на рис. 1.9 и представляет собой портал с четырьмя автономными электроприводными механизмами. Автономные электроприводы осуществляют равномерное нагружение четырех реечных шестерен (при едином приводе неточности изготовления и монтажа привели бы к перегрузке и недогрузке части зубьев шестерен и снижению общего движущего усилия).

Рис. 1.9. Механический подъемник колонн СПБУ реечно-шестеренчатого типа: 1 – прямозубая рейка колонны; 2 – портал; 3 – ведущая шестерня; 4 – ведомая шестерня; 5 – реечная шестерня; 6 – электродвигатель; 7 – вал ведомой шестерни; 8 – планетарный редуктор; 9 – тормоз с электромагнитной муфтой

Гидравлические подъемники работают в шаговом режиме, при котором гидродомкратами осуществляется попеременно рабочий (силовое движение) и холостой ход (возвратное движение гидроцилиндров). В процессе холостого хода фиксация рейки осуществляется специальным гидроприводным захватом.

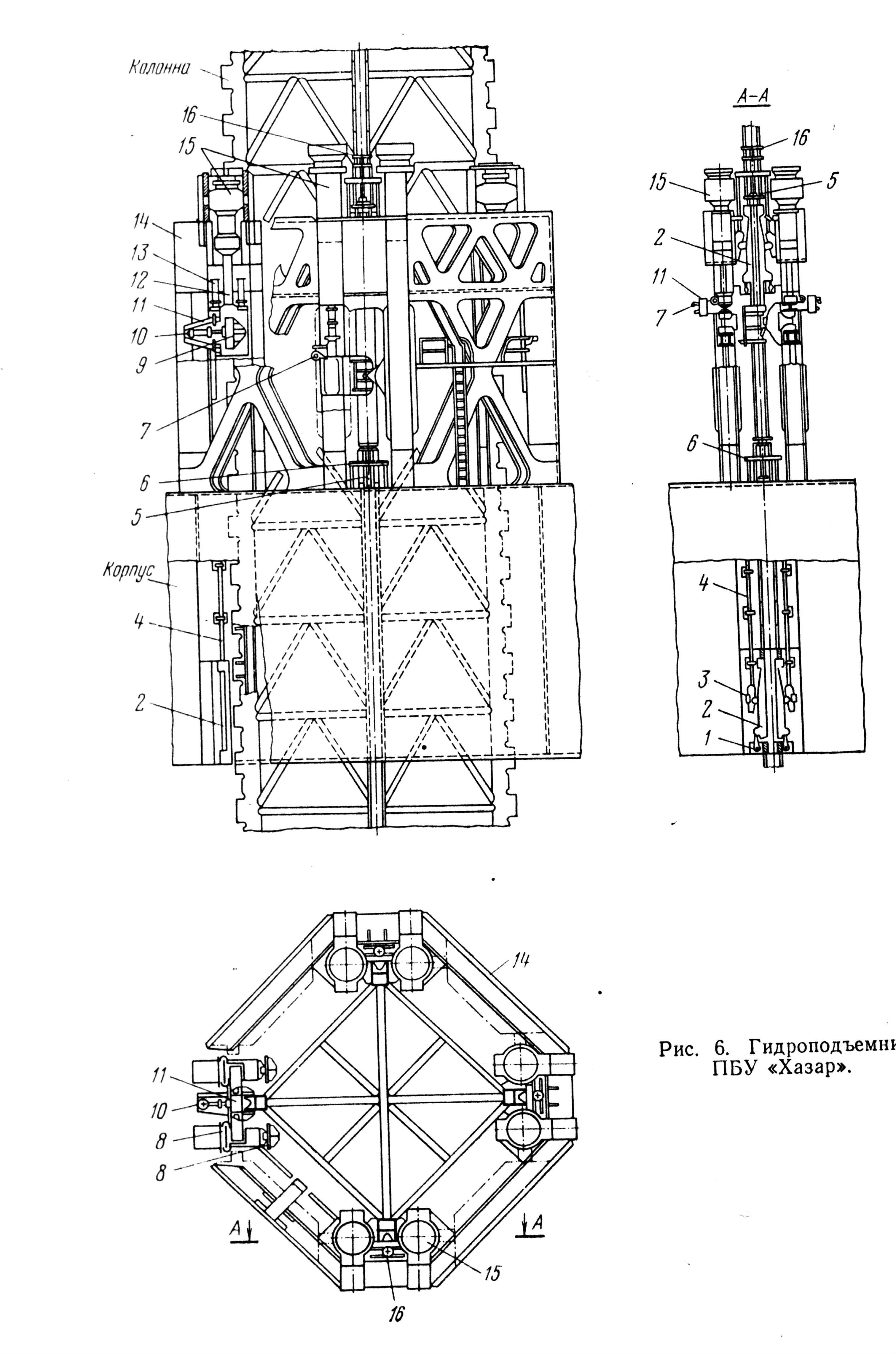

Поэтому гидравлические подъемники содержат две группы гидроцилиндровых элементов: парные гидродомкраты, предназначенные для перемещения замков, входящих в пошаговое зацепление с зубчатой рейкой колонны и стопорных захватов. Типовая конструкция гидравлического подъемника СПБУ "Хазар" для каждой ферменной колонны с четырьмя рейками показана на рис. 1.10. Подъемник обеспечивает "подъем – спуск" относительно колонн и "подъем – спуск" колонн относительно корпуса СПБУ [3]. Гидравлический подъемник представляет собой пространственную конструкцию с вмонтированными в нее четырьмя домкратами. Каждый домкрат содержит два цилиндра, два поршня со штоками и один гидравлический замок для захвата колонны при ее перемещении. Расположенные по диагонали колонны два рабочих домкрата с ходом поршня 2,6 м обеспечивают перемещение по колонне. Другие два удерживающие домкрата с ходом поршня 1,3 м удерживают колонну при холостом ходе рабочих домкратов.

Опорные колонны перемещаются циклично по шаговой схеме. При этом замки двух рабочих домкратов входят в зацепление с зубьями рейки колонны. При ходе поршней рабочих домкратов вниз замки опускают опорную колонну на высоту одного шага рейки колонны. Замки удерживающих домкратов держат опорную колонну в фиксированном (неподвижном) положении до возвращения замков рабочих домкратов в в верхнее исходное положение.

После того как замки рабочих домкратов захватят опорную колонну, замки удерживающих домкратов раскрываются и освобождают ее. Затем рабочие домкраты спускают (поднимают) опорную колонну на длину хода своего штока.

Гидравлический подъемник представляет собой жестко соединенный с корпусом понтона СПБУ мощный четырехугольный портал 14, в верхнюю часть которого вмонтированы цилиндры 15 домкратов с поршнем и штоком 12, а в нижней – оба штока от одного домкрата присоединены к замку, перемещаемому по специальной направляющей 8. Затвор 11, входящий в зацепление с рейкой опорной колонны, с помощью гидравлического зажима 10 перемещается по поперечным направляющим затвора 9. Механические конечные выключатели 7 с электрическими датчиками фиксируют положение замка по отношению к рейке опорной колонны. Упорные винты 13 дополнительно фиксируют положение по высоте замка.

Для направления опорной колонны СПБУ через вырезы в понтоне и их фиксации предназначено специальное устройство 1, состоящее из двух направляющих 2, которые прижимаются посредством двух клиньев 3 к кромкам двух зубчатых реек каждой опорной колонны. Клинья 3 приводятся в движение, расположенным в верхней части рамы подъемного устройства механизмом 4. Механизм 4 управляется гидравлически или вручную. Винтовой шток 5 перемещает одну общую траверсу 6 с гайкой, которые передвигают клинья 3 в вертикальном направлении. В нижней части винтовой шток приводится в движение через шестеренчатую передачу гидромотором. В верхней части винтовой шток может приводиться в движение вручную маховиком 16.

Рис. 1.10. Гидроподъемник колонн СПБУ: 1 – устройство для направления колонны через вырезы в понтоне; 2 – направляющие (2); 3 – клинья (2); 4 – механизм движения клиньев 3; 5 – винтовой шпиндель; 6 – общая траверса с гайкой; 7 – механические конечные выключатели с электрическими датчиками; 8 – специальная направляющая в портале; 9 – затвор; 10 – гидравлический зажим; 11 – затвор; 12 – шток с поршнем; 13 – упорные винты; 14 – четырехугольный сварной портал; 15 – цилиндры домкратов; 16 – ручной маховик

Отечественная судостроительная промышленность в 1975 году поставила заказчику первую СПБУ типа "Бакы" (пр. 1540, ЦКБ "Коралл", Севастополь, главный конструктор В.И. Меженный, Астраханский судостроительный завод).

Ее основные характеристики: длина корпуса 57,6 м, ширина габаритная 47,4 м, водоизмещение с запасами 11200 т, осадка 4,6 м, количество опор четыре, длина опоры 108,5 м, гидравлическое подъемное устройство, экипаж 50 человек. Рассчитана СПБУ (рис. 1.11) на бурение скважин глубиной до 6000 м на нефть и газ при глубинах моря от 20 до 76 м в районах Каспийского и Черного морей.

В 1976 году была сдана вторая СПБУ такого же типа "60 лет Октября".

Рис. 1.11. СПБУ типа "Бакы", (пр. 1540, 1975 г.)

До начала 90-х годов Астраханское судостроительное объединение построено десять таких буровых установок.

По проектам ЦКБ "Коралл" на Выборгском судостроительном заводе в 1989 году была построена строительная самоподъемная платформа "Темп" для размещения строительного оборудования и материалов для выполнения гидротехнических работ, обеспечения строительства энергией и бытовых условий рабочим. Длина понтона 45 м, ширина – 17 м, высота борта – 4,8 м, длина опор 40,6 м, масса порожнем 1846 т, осадка порожнем 2,7 м. На верхней палубе устанавливается гусеничный строительный кран и установка фиксации свай-оболочек при их забивке в придонный грунт.

В 1991–1995 годах там же были построены для Баренцева и Охотского морей две несамоходные самоподъемные буровые установки типа "Мурманская 6500/100" на трех опорах длиной по 146 м, главные размерения которой следующие, м: габаритные (опоры в крайнем верхнем положении) 109,0х77,0х146,0; корпуса 88,0х68,0х9,7. Осадка габаритная на переходе 6,7 м; нагрузка масс: порожнем на плаву 15200 т, порожнем при подъеме – спуске (опоры на грунте) 10630 т. Установки предназначены для разведочного глубинного бурения до 6500 м при глубинах моря от 20 до 100 м.

В 200… году на Выборгском судостроительном заводе был построен ледостойкий комплекс ЛПП 15-25+СПБУ 6500/10-30, предназначенный для круглогодичного бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин при глубине бурения до 6500 м на глубинах моря 15…25 м. Комплекс состоит из двух самостоятельных сооружений: ледостойкой погружной платформы ЛПП 15-25, служащей опорным блоком для СПБУ; самоподъемной плавучей буровой установки СПБУ 6500/10-30 (или СПБУ проекта 15402). Количество скважин – 24, расчетная толщина ровного однолетнего льда 1,6 м.

Всего по проектам ЦКБ "Коралл" на Астраханском и Выборском судостроительных заводах построено 12 СПБУ, из них 8 для эксплуатации в Каспийском море, 2 – (проекта "Каспий", пр. 1540) для эксплуатации в Черном и Азовском морях, 2 – (Мурманская и Курильская) для Баренцева и Охотского морей на глубинах до 100 м.