- •Б.А. Бугаенко, а.Ф. Галь плавучие сооружения океанотехники

- •Содержание

- •Раздел III. Подводные аппараты 130

- •Глава 4. Обитаемые подводные аппараты 133

- •Глава 5. Необитаемые подводные аппараты 246

- •Введение

- •Раздел I. Плавучие сооружения для морского бурения

- •Глава 1. Плавучие буровые установки

- •1.1. Плавучие погружные буровые установки (пбу)

- •1.2. Самоподъемные плавучие буровые установки (спбу)

- •1.3. Полупогружные буровые установки (ппбу)

- •1.4. Буровые суда

- •Глава 2. Гравитационные платформы и глубоководные эксплуатационные системы

- •2.1. Гравитационные платформы

- •2.2. Глубоководные плавучие эксплуатационные системы

- •Раздел II. Суда океанотехники Глава 3. Специальные суда океанотехники

- •3.1. Суда обслуживания морских платформ

- •3.2. Суда-трубоукладчики

- •3.3. Суда-транспортировщики крупногабаритных объектов и краново-монтажные суда

- •3.3.1. Транспортировщики ппбу и других объектов океанотехники

- •3.3.2. Суда для монтажа морских буровых установок

- •3.3.3. Отечественные плавкраны

- •3.4. Уникальные океанотехнические операции

- •3.4.1. Проект "Jennifer"

- •3.4.2. Подъем апл "Курск"

- •3.5. Научно-исследовательские суда

- •3.5.1. Классификация и общая характеристика научно-исследовательских судов

- •3.5.2. Отечественные научно-исследовательские суда

- •Раздел III. Подводные аппараты

- •Глава 4. Обитаемые подводные аппараты

- •4.1. Батисферы, гидростаты, подводные планеры

- •4.2. Водолазные колоколы

- •4.2.1. Водолазное дело

- •4.2.2. Водолазные колоколы и транспортировочные водолазные камеры

- •4.3. Батискафы

- •4.3.1. Изменение принципа погружения

- •4.3.2. Создание батискафов Огюста Пикара

- •4.3.3. Батискафы "Архимед" и "Поиск-6"

- •4.4. Мезоскафы

- •4.5. Подводные аппараты, созданные с участием ж.-и. Кусто

- •4.5.1. Подводные аппараты "Дениз" и "Сиана"

- •4.5.2 Семейство подводных аппаратов "Дипстар"

- •4.6. Подводный аппарат "Алвин"

- •4.7. Многоместный глубоководный аппарат "Алюминаут"

- •4.8. Подводные обитаемые аппараты малых глубин

- •4.9. Обитаемые подводные аппараты Канады и Японии

- •4.9.1. Канадские аппараты

- •4.9.2. Японские аппараты

- •4.10. Отечественные обитаемые подводные аппараты

- •4.11. Подводные аппараты-спасатели экипажей аварийных подводных лодок

- •Глава 5. Необитаемые подводные аппараты

- •5.1. Назначение и классификация необитаемых подводных аппаратов

- •5.2. Характеристика современных необитаемых привязных подводных аппаратов

- •5.3. Характеристика современных автономных необитаемых подводных аппаратов (анпа)

- •5.4. Российские необитаемые автономные подводные аппараты

- •5.5. Необитаемые подводные аппараты нук им. Адмирала Макарова

- •Заключение

- •Список литературы

- •Список источников, использованных для иллюстраций

3.5.2. Отечественные научно-исследовательские суда

В XX веке у Советского Союза научно-исследовательских судов было больше, чем в любой другой стране мира. По водоизмещению условно выделяют следующие типы: малые (менее 500 т), средние (от 500 т до 5000 т) и большие (свыше 5000 т).

Небольшие научно-исследовательские суда внесли заметный вклад в развитие океанографии. Это такие суда как "Андрей Первозванный", "Книпович-1", "Персей-1", "Первенец", "Фрам", "Мод", "Атлантис" и др.

Большие суда: "Академик Борис Константинов", "Академик Николай Андреев" имели водоизмещение 10000 т.

По основному назначению научно-исследовательские суда разделят на: гидрографические; суда космической связи (о них шла речь выше); рыболовно-поисковые; перевозящие специалистов, снабжение и оборудование в Антарктиду, Арктику или другие отдаленные географические районы); носители подводных аппаратов; океанографические; суда погоды (своеобразные метеостанции); суда геофизической разведки (в том числе геологические и буровые); биологические; акустические и т.д.

Часто научно-исследовательские суда представляют собой суда комбинированного назначения, совмещающие ряд функций.

Для отечественного научного флота строились суда не только на заводах СССР, но и в Великобритании, Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, ФРГ, Нидерландах, Канаде, Норвегии, Польше, Румынии, США, Финляндии, Франции и Японии.

Среди отечественных научно-исследовательских судов можно вспомнить такие как "Витязь" (1939 г.), "Михаил Ломоносов" (1948 г.), "Морской геофизик" (1949 г.), "Эврика" (1953 г.), "Академик Курчатов" (1954 г.), "Валерьян Урываев" (1954 г.), "Ю.М. Шокальский" (1957 г.), "Петр Лебедев" (1958 г.), "А.И. Войков" (1959 г.), "Обь" (1960 г.), "Г.Ю.Верещагин" (1963 г.), "Академик Книпович" (1964 г.), "Профессор Багров" (1964 г.), "Меркурий" (1964 г.), "Пассат" (1966 г.), "Каллисто" (1966 г.), "Одиссей" (1966 г.), "Заря" (1968 г.), "Поиск" (1970 г.), "Академик Архангельский" (1971 г.), "Академик Вавилов" (1973 г.), "Академик А. Ковалевский" (1974 г.), "Профессор Добрынин" (1975 г.), "Академик Топчиев" (1976 г.), "Южморгеология" (1985 г.) и др.

В 1948 году, только что основанному Морскому Гидрофизическому институту АН СССР в Севастополе, был придан ряд научно-исследовательских судов, в том числе такие крупные суда, как "Михаил Ломоносов", "Академик Ковалевский" и др.

В 1948 году в состав флота АН СССР было включено научно-исследовательское судно "Витязь" переоборудованное из полученного по репарации германского рефрижераторного судна "Марс". 40 лет "Витязь", выполняя роль флагмана академического флота Советского Союза, совершил 65 экспедиций для исследования Мирового океана. Сегодня "Витязь" экспонат Музея Мирового океана в Калининграде (Россия).

В 1958 году в первую научную экспедицию отправилось новое научное судно "Михаил Ломоносов", которое имело 16 научных лабораторий.

Ниже даются сведения по ряду научно-исследовательских судов николаевской и херсонской постройки.

Научно-исследовательские экспедиционные суда погоды "Ю.М. Шокальский" (рис. 4.123) и "А.И. Воейков" (пр. 224М) были построены на ЧСЗ в 1957 году на базе больших морозильных рыболовных траулеров. Суда имели водоизмещение 5960 т, длину 102,4 м, мощность двигателя 2450 л. с., скорость хода 13,0 уз, автономность 1100 миль, экипаж 70 человек, научный состав 65 человек, 17 лабораторий. На них были установлены для запуска метереологических ракет станки и электронная аппаратура приема и обработки информации от них.

В 1985 году на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев) было построено научно-исследовательское судно "Южморгеология" (проект 12883). Назначение судна: комплексные геолого-геофизические исследования с целью поисков и разведки твердых полезных ископаемых в Мировом океане; комплексная геологическая съемка экономических зон и опробование с набортным анализом донного материала; экологический мониторинг; гидрофизические гидробиологические исследования; поиски и фототелевизионная съемка затонувших объектов; испытание новых технических средств для изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана. Судно имеет водоизмещение полное 5620 т, дедвейт 1720 т, длину 103 м, ширину 16 м, осадку 5,84 м, два двигателя внутреннего сгорания мощностью по 3500 л.с., эксплуатационная скорость 12,5 уз, дальность плавания 15000 миль, автономность по топливу 50 суток, автономность по продовольствию 70 суток, экипаж 35 человек, научный состав 48 человек.

В состав научной аппаратуры и оборудования судна входят: навигационный комплекс (приемоиндикатор GPS MX-200, гирокомпас "Гюйс"), геоакустические комплекс МАК-1М (гидролокатор бокового обзора с придонным профилографом), буксируемый фототелевизионный комплекс "Нептун", профилограф М-140, гидрозонд CTD SeaCat с розеттой General Oceanics, автоматическая гидрометеостанция AWS 2700, грунтоотборное оборудование (прямоточная трубка 7 м и 5 м, драги, дночерпатели), геотехнический и геохимический лабораторный комплекс, рабочая шлюпка ZODIAC, спускоподъемное оборудование (транзитная лебедка 16 т, гидравлическая А-рама (подъем – 5 т, в упоре – 16 т), две траловые лебедки (16 т), лебедка для буксируемых аппаратов (16 т), океанографическая лебедка ЛК-2 (2 т), две геофизических лебедки (8 т), две грузовых лебедки (11 т), гидравлическая траловая вышка (10 т)).

Лабораторные помещения и палубное пространство представлены следующим образом: навигационно-гидрографическая лаборатория (12 м2), геологическая лаборатория (26 м2), вычислительный центр (94 м2), геохимическая лаборатория (32 м2), биологическая лаборатория (27 м2), камеральная лаборатория (37 м2), лаборатория обработки проб (17 м2), микробиологическая лаборатория (26 м2), экспедиционный склад (48 м2), палубное пространств: главная палуба – (120 м2), шлюпочная палуба –100 м2.

Рис. 2.51. Научно-исследовательское судно "Ю.М. Шокальский" (ЧСЗ, 1957 г.)

В 1967–1973 годах на Херсонском судостроительном заводе была построена серия из семи научно-промысловых судов по заказу Министерства рыбного хозяйства (проект 399, проектант Морсудопроект "Изумруд"): "Профессор Дерюгин" (1967 г.), "Персей" (1968 г.), "Скиф" (1968 г.), "Аргус" (1969 г.), "Посейдон" (1971 г.), "Одиссей" (1970 г.), "Ихтиандр" (1973 г.) для проведения комплексных рыбохозяйственных научно-исследовательских работ в открытых частях Атлантического, Тихого и Индийского океанов (по гидрологии, гидрохимии, планктону и ихтиологии). С помощью акустических приборов осуществлялось подводное наблюдение за фауной. На судах также исследовалась техника промысленного рыболовства.

Эти сравнительно небольшие суда имели длину наибольшую 84,5 м, ширину 14 м, высоту борта 10 м, осадку 5,76 м, водоизмещение 3840 т, дедвейт 1380 т, главный двигатель – дизель мощностью 2000 л. с., скорость хода 12,8 уз, дальность плавания без дополнительной бункеровки 12000 миль.

На борту каждого из них были размещены 12 лабораторий, оснащенные сложным рыбопоисковой аппаратурой и оборудованием. Экипаж 100 человек (моряки и специалисты рыбного промысла), 24 научных сотрудника.

Последние два судна – "Одиссей" и "Ихтиандр" имели на борту автономные подводные аппараты "Тинро-2" и "Север-2" [58].

Рис. 2.51с. Научно-промысловое судно "Одиссей" (ХСЗ, 1970 г.)

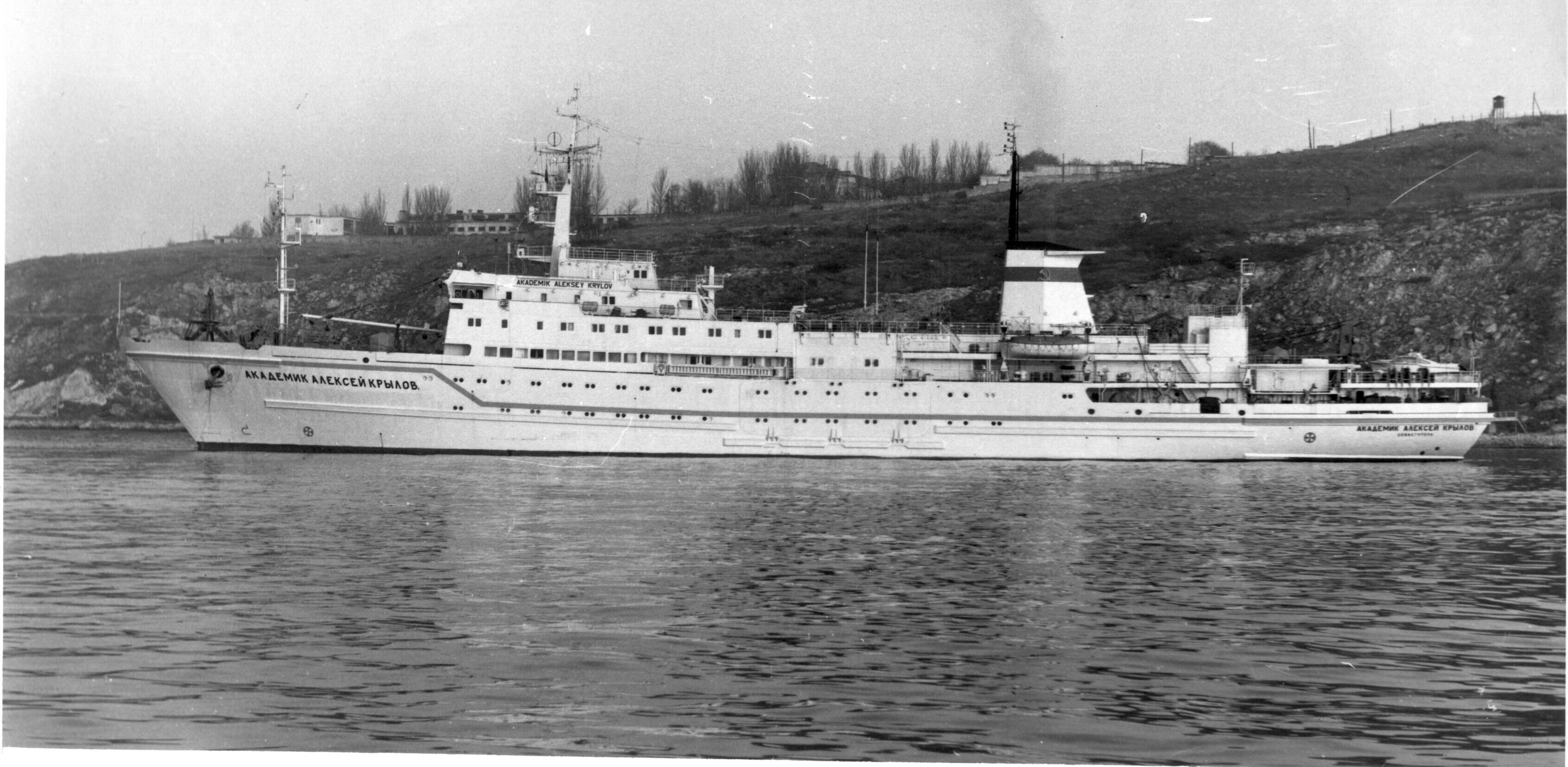

В 1981 году на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве было построено для ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова научно-исследовательское судно проекта 1846 "Академик Алексей Крылов" (ЦКБ "Изумруд", г. Херсон, главный конструктор И.М. Багненко) водоизмещением около 10000 т. Судно и его лабораторный комплекс были предназначены для исследования физических полей кораблей и физики океана [5].

Рис. 2.51. НИС "Академик Алексей Крылов" (судостроительный завод "Океан", 1981 г.)

Судно имело водоизмещение 9920 т, длину 124,7 м, ширину 17,5 м, осадку 7,2 м, скорость хода 16,0 уз, мощность главного двигателя 2х3310 кВт, дальность плавания 10000 миль, экипаж 132 человек, автономность 60 суток [64].

Среди специального научного оборудования этого НИС автономный, неавтономный (привязной) и буксируемый подводные аппараты, для которых были разработаны (Николаевское ПКБ "Прогресс") и изготовлены специальные спускоподъемные устройства.

Перспективное бортовое выдвижное СПУ мостового типа грузоподъемностью 60 т обслуживало автономный аппарат проекта 1839, обеспечивая его спуск, подъем и установку в бортовом ангаре; шахтное СПУ грузоподъемностью 20 т предназначено для привязного подводного аппарата – батипоста типа А, а кормовое шарнирное грузоподъемностью 16 т – для буксируемого подводного аппарата типа "Полином".

На судне были размещены лаборатории электромагнитных, гидрологических, метеосиноптических, шумовых, физико-химических исследований, а также для изучения вибрации судового оборудования.

До 1991 года судно успело провести семь морских научных экспедиций, среди которых два в Средиземное море, Атлантический океан, Норвежское и Баренцево моря (рис. 3.33)13.

Рис. 3.33. Подъем автономного подводного аппарата на борт научно-исследовательского судна "Академик Алексей Крылов"

В 80-х годах 20-го столетия на николаевском судостроительном заводе "Океан" для АН СССР для комплексного изучения Мирового океана были построены два однотипных научно-исследовательских судна "Академик Николай Андреев" (1985 г.) и "Академик Борис Константинов" (1988 г.) по проекту ЦКБ "Черноморсудопроект" (главный конструктор Д.С. Шаманов). Они имели длину 140,1 м, ширину 19,5 м, высоту борта 11,4 м, осадку 6,15 м, водоизмещение 10 000 т, скорость хода 15,6 уз, мощность дизеля 9000 л. с., экипаж 56 человек, научно-исследовательский персонал 76 человек.

"Академик Николай Андреев" был оснащен комплексом спускоподъемного устройства для протяженных, цилиндрического и сферического изделий (СПУ для гидроакустической станции "П", "Ц", "С" грузоподъемностью 40 т, ПКБ "Прогресс"); устройствами спускоподъемными (грузоподъемностью 20 т) большого батипоста СПУ 20-А2 и малого батипоста СПУ 20-Б2.

"Академик Борис Константинов" был оборудован устройствами спускоподъемными (грузоподъемностью 20 т) большого батипоста СПУ 20-А1 и малого батипоста СПУ 20-Б1.

Рис. 2.51. НИС "Академик Николай Андреев" (1985 г.)

В 1989 году Николаевский кораблестроительный институт переоборудовал маломерный средний черноморский сейнер СЧС-150 в научно-исследовательское судно "Дельта" водоизмещением 127 т (дедвейт 24 т). Судно имеет длину 25 м, ширину 5,6 м, осадку 2,6 м, мощность главного двигателя внутреннего сгорания 180 л. с., скорость хода 9 уз, автономность 8 суток, экипаж 8 человек, научно-исследовательский персонал – 9 человек. Судно совершило ряд научно-исследовательских рейсов в Черном море и один рейс в Средиземное море, во время которого приняло участие в работе международного научного симпозиума по морским технологиям в 1990 году, в Италии в г. Неаполе. Основной целью научных экспедиций явились исследования эффективности ряда научных разработок НКИ (жесткие паруса, система измерения уровня жидкостей, в цистернах и спускоподъемное устройство).

Рис. 2.51. НИС "Дельта" с жесткими парусами в носовой и кормовой частях разработки ученых НКИ (НКИ, 1989 г.)